从四川盆地与江汉沉降区的对比提出对新华夏系的质疑

2014-12-19林宗满

林宗满

(中国地质科学院地质力学研究所,北京100081)

0 引言

李四光在《受了歪曲的亚洲大陆》[1]一文中指出,亚洲发育很清楚的弧形山脉或弧形褶皱带中,有3种弧形构造分布很广,排列方向有一定规律,每一种都各具特色,对讨论整个亚洲大陆的运动特别值得注意。其中的一种就是“向东南凸出的边缘弧”[1],这些无脊柱的弧形都分布在亚洲大陆东部边缘,大致但不完全地与太平洋西岸平行。这些弧分成3列:最外一列是一群念珠状岛屿,千岛群岛成一弧,日本本洲成一弧,琉球群岛成一弧;中间一列由所谓通古斯弧、高丽弧、闽南弧构成;最内一列由大兴安岭、燕然山弧、太行—崤山弧及雪峰—苗山弧构成。

古生代这些准边缘褶皱的褶轴大致是东北向;到中生代发生了轴向北32°—35°东的褶皱;中生代末期乃至新生代又发生轴向北18°—25°东的褶皱,最老的称为华夏式褶皱,其次称为中华夏式褶皱,最新的称为新华夏式褶皱。所谓濒太平洋边缘弧形,就是中华夏式褶皱受东西向褶皱带影响的变形。

李四光以为中国东部华夏系列,自古生代以来随着时间的推移和区域应力场的演变,有愈来愈强的趋势[2]。于是相应地发育华夏式、中华夏式及新华夏式褶皱。但事实并非如此。

中国东部中新生代大地构造基本特征研究的结果[3]表明,其构造形变史大致可以划分为2个大阶段,即三叠—侏罗纪褶皱变形阶段和白垩—第三纪剪切破裂与伸展变形交替发育阶段。2个阶段发育2种构造型式,即华夏系及新华夏系,两者之间存在广泛的构造不整合。

华夏系自古生代开始孕育,至晚三叠世—侏罗纪成型,经多期构造变动后,于侏罗纪末幕褶断定型,其单体褶轴方向北东,组合形态呈北北东向,并于中国东部乃至东亚大陆及其边缘海区形成三隆、三坳的构造格局,从而奠定了中国东部燕山早期的大地构造格局[3]。

白垩—第三纪左行剪切破裂与伸展变形交替发育阶段为新华夏系 (郯庐系)的诞生奠定了基础[4],进而在中国东部乃至东亚大陆及边缘海地区形成了一种新的构造型式,即北北东向巨型断隆带与断陷带,它与华夏系的三隆、三坳斜接叠置,最终奠定了中国东部现代大地构造景观[3]。

自地质力学问世以来,人们就把四川盆地和江汉沉降区作为新华夏系2个并列的沉积盆地看待。随着研究的深入,笔者认为人们所泛指的中国中东部第三沉降褶带和第二沉降带是属于不同世代、不同性质的2条沉降带[5],它们之间存在广泛的构造不整合。为了消除误解,本文以四川盆地和江汉沉降区作为典型,剖释华夏系及新华夏系的内涵,用以探索、研究中国东部的大地构造特征。

1 四川盆地的形成与演化

本文对四川盆地的研究重点突出其成生发展历史及盆地性质,以帮助分析它的构造属性和体系归属。

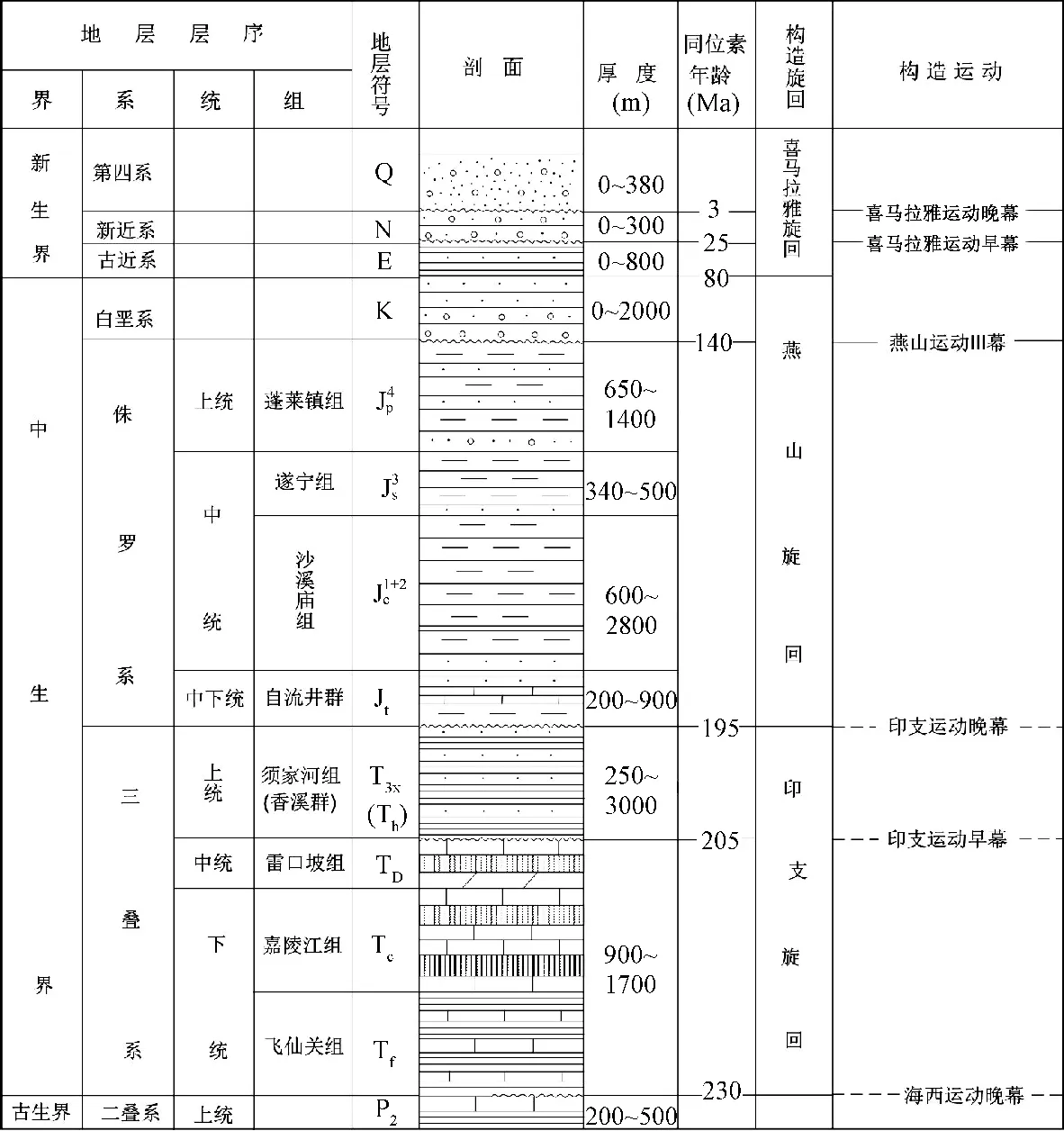

四川盆地是一个上叠在上扬子准地台基础上发育起来的大型坳褶盆地,原型盆地跨越川、黔、滇3省区,面积达24×104km2。燕山Ⅲ幕后 (侏罗纪末),黔中隆起抬升,才使其与滇中盆地分离成为现今的构造盆地,面积18×104km2。严格地讲,早白垩世为残留盆地;晚白垩世—古近纪可称为成都上叠断陷盆地。其地层系统及沉积特征如图1所示。

从构造体系观点分析,四川盆地主体是由华夏系控制的一个典型的坳褶型盆地,其西部边界为龙门山隆褶带,东部边界为雪峰山隆起带,北界为米仓山东西向隆起及大巴山弧形褶皱带,南部为黔北斜坡。

1.1 晚三叠世早期成盆前的台地雏形

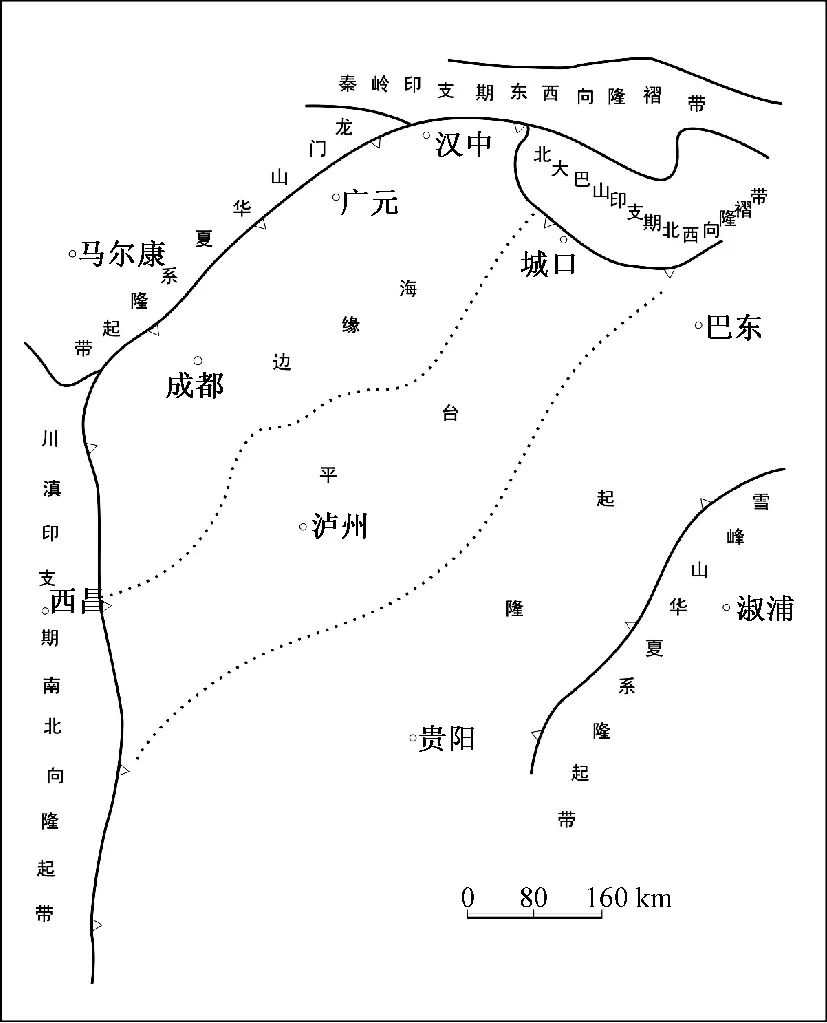

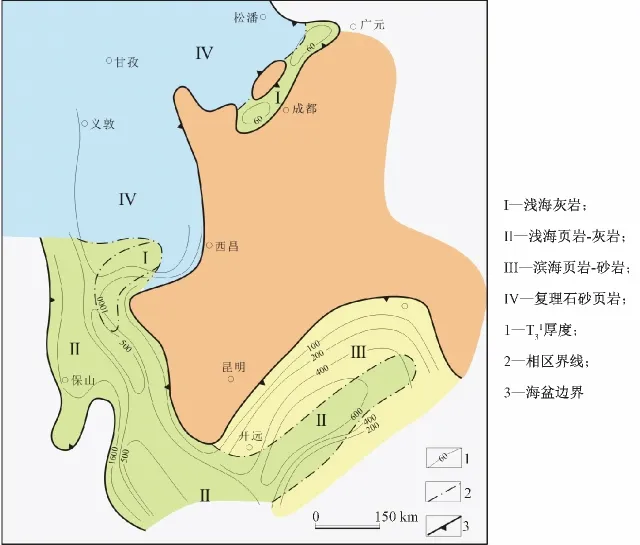

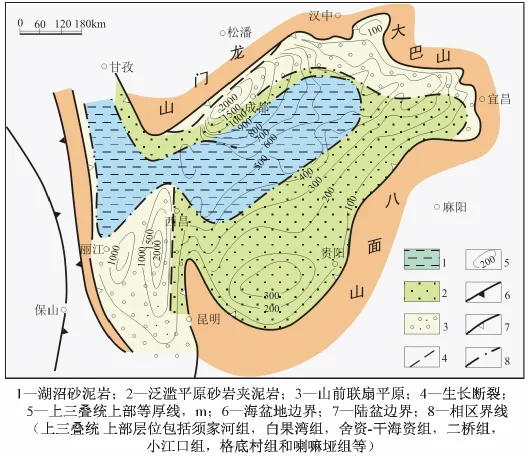

中三叠世末期 (拉丁期末),四川台区是上扬子准地台的一部分,基本上处于平台状态,与其周边相比,一直处于隆起地位,其上沉积厚度小,缺失地层多,构造变动微弱,不具备盆地的特征 (见图2,图3)。此间,由于中国东部南北向直扭应力场的加强,在原来统一的台地上开始出现北东向构造格局,主要由几个大型的背、向斜组成,自东向西为:雪峰山背斜、巴东—贞丰向斜、泸洲—开江背斜、川西向斜、龙门山背斜和松潘—甘孜向斜[6]。其中,后两者全部或部分没于水下,川西向斜部分属于海域。由于此时龙门山尚未成形,晚三叠世成盆前的台地雏形是一个向西北下倾的箕形海湾,台内的大部分仍然处于陆上遭受剥蚀。

图1 四川盆地中新生界地层综合柱状图[6]Fig.1 Stratigraphic integrated histogram of Sichuan Basin during Mesozoic-Cenozoic

图2 中三叠世末四川成盆前构造轮廓图Fig.2 Structure contour map before basin-forming of Sichuan Basin in late of Middle Triassic

图3 四川盆地成盆前的演化模式示意图Fig.3 The schematic evolution model before basin-forming of Sichuan Basin

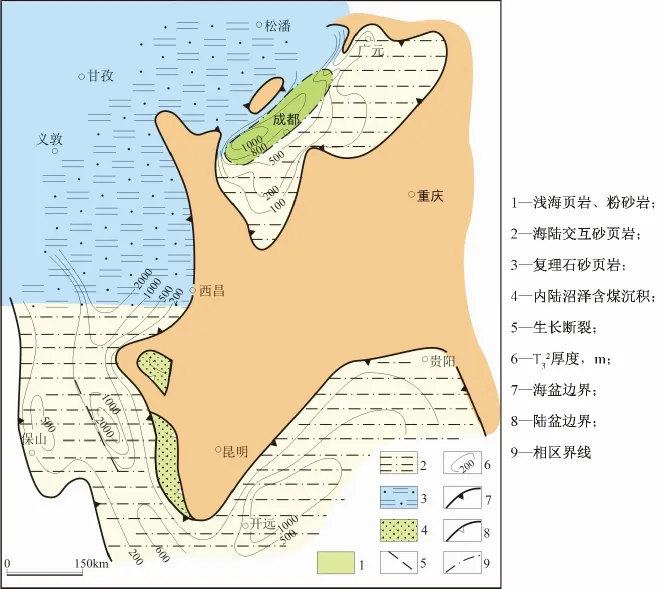

晚三叠世早—中期 (卡尼期—诺利早期),在上述构造背景上,台地中部是由泸洲—开江背斜形成的古陆,该古陆的西南端与川滇古陆相接。其西,在不对称的川西向斜最低处沉积了垮洪洞组 (T3k)、马鞍塘组 (T3m)和小塘子组 (T3x)海相碳酸盐岩及碎屑岩,其范围大体在广元上寺至峨嵋一线以西。此时的龙门山,只在九顶山一带有一个不大的岛屿,大部分属于水下隆起。东部的巴东—贞丰向斜,主体部分是陆地环境,仅在西南段贵阳—开远一带出现一个北东向的海湾。松潘—甘孜海沉积了厚逾千米的碎屑岩;滇西海的碳酸盐岩、碎屑岩沉积厚度更大 (见图4,图5)。

图4 川、黔、滇晚三叠世早期沉积展布图Fig.4 Deposition exhibition map of Sichuan,Guizhou and Yunnan in early of Late Triassic

图5 川、黔、滇晚三叠世中期沉积展布图Fig.5 Deposition exhibition map of Sichuan,Guizhou and Yunnan in middle of Late Triassic

1.2 晚三叠世晚期 (诺利晚期—瑞替期)四川盆地的雏形

诺利中晚期的印支晚幕,结束了川西海湾的历史,开始了陆盆发育阶段。此间,龙门山区发生了一次重要的变形,在原有龙门山大背斜的基础上产生了褶皱和隆升,运动的特征由须家河组三、四段间的不整合所反映。这次运动使龙门山北东向隆褶带形成,结束了岛链状态。沉积上显示为自须四段起完全没有海相沉积,盆地边界已达现今盆地范围。至此,川西地区完全断绝了与西部海域的联系,成为一个封闭的湖盆。与此同时,由于雪峰隆起的西翼是一个极平缓的斜坡,印支晚幕对其影响不大,形成渐进式超覆记录。地层对比及地震资料解释显示,须二段沉积范围超不过华蓥山,须三段沉积范围大致在云阳、南川一线,而须四段的沉积范围,已超出现今盆地的东南边界。

至须家河组沉积末期,印支末幕运动使龙门山又一次发生褶皱和断裂,成为盆地西北边缘的构造边界 (见图6)。

1.3 晚三叠世晚期盆地其他边界及沉积特征

印支晚幕,南秦岭印支期东西向隆褶带的出现,使秦岭山地到达勉县、石泉一线,盆地北缘已基本形成。在该带的南侧是一个大的南倾斜坡。与此同时,川西坳陷的北延已抵达秦岭山前,在汉南地区形成了一个斜坡复合构造区。该区的构造特征是褶皱微弱,断裂不发育,地形平缓。诺利早期,该区在广元、南江一带沉积了一套较纯的石英砂岩,南江以东缺失小塘子组。须二、三段沉积期,盆地北部边界变化不大,沉积区向东扩展达川东北。

印支晚幕影响到盆地北部,使须四段底部普遍发育一段砾岩,说明其时北缘又一度抬升。印支末幕,汉南地区升起,形成了盆地北部新的边缘。盆地东北部,由于泸洲—开江背斜的影响,致使小塘子组沉积达不到这里。由于水盆扩展,须二、三段逐渐超覆在前中三叠世地层之上。与川北层位相应,川东北须家河组四段底部也存在一套砾岩层。

图6 川、黔、滇、湘、鄂西晚三叠世晚期沉积展布图Fig.6 Deposition exhibition map of Sichuan,Guizhou,Yunnan,Hunan and western Hubei in late of Late Triassic

总之,由于其他构造体系的影响,盆地北部边缘弯转多变,但地形较平缓。须家河组沉积期的川东北地区,由于弧形构造的影响,始终处于较高部位,与川北相似。

川南和川西南边界远远超出了盆地范围,由于晚印支早期属华夏系的川西坳陷带在宝兴、西昌间与川滇南北向隆起带复合,使该隆起北段幅度大大降低;诺利至瑞替期,随着川西坳陷的继续沉降、扩大,川滇南北带北段也随之沉降,所以盆地的西南边界在晚三叠世并没有形成,而是与楚雄盆地连为一体[7]。这种情况一直到侏罗纪并没有多大变化。

1.4 侏罗纪盆地稳定沉降期

印支末幕运动后,四川盆地进入了稳定的沉降期。

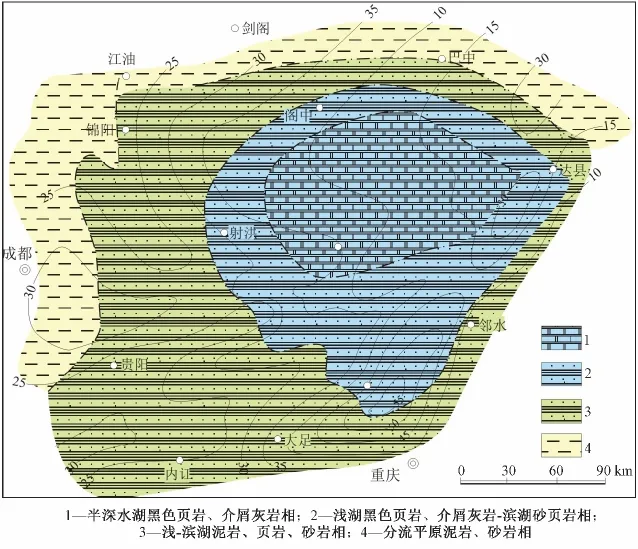

侏罗纪初,属华夏系的龙门山隆褶带所造成的山地地貌,严格控制着盆地的西北边缘。盆地北边,是印支期的米仓山东西向隆起和北大巴山北西向隆起,它们与盆地之间有较大的高差。这两个边缘的内侧是与上述隆起带相应的构造体系,形成了联合弧形凹地。盆地东南边缘是雪峰山华夏系隆起褶带造成的大面积平缓斜坡,地形起伏较小,自流井组 (J1z)是在此构造背景上发育的沉积。由于控制沉积的构造体系属华夏系,所以此时盆地的形态和岩性分区主要为北东向。东岳庙组沉积期,沉积受北东、东西、北西3个方向构造的夹持,湖盆形态大体近似一个菱形 (见图7)。大安寨组沉积期,湖盆形状变得不甚规则,但仍可看出3个方向构造的控制作用。盆地中心迁移至阆中、遂宁、达县一带,沉积了半深水湖相的黑色泥岩。

至上沙溪庙组沉积期,川、黔、湘、鄂地区有所抬升,使沉降中心向盆地西、北部迁移,在盆地北部上沙溪庙组最大厚度达2000 m。龙门山区此时也受到一定程度的影响,再次发育夹多层砾岩的粗碎屑沉积 (见图8)。经过一定时期的调整,四川盆地再次进入短暂的平稳时期,造成遂宁组沉积时的广泛极浅湖环境。

图7 早侏罗世东岳庙期岩相分区略图[6]Fig.7 The facies partition sketch map of Dongyuemiao period in Early Jurassic

图8 四川盆地上、下沙溪庙组沉积展布图[6]Fig.8 Deposition exhibition map of Upper Shaximiao Formation and Lower Shaximiao Formation in Sichuan Basin

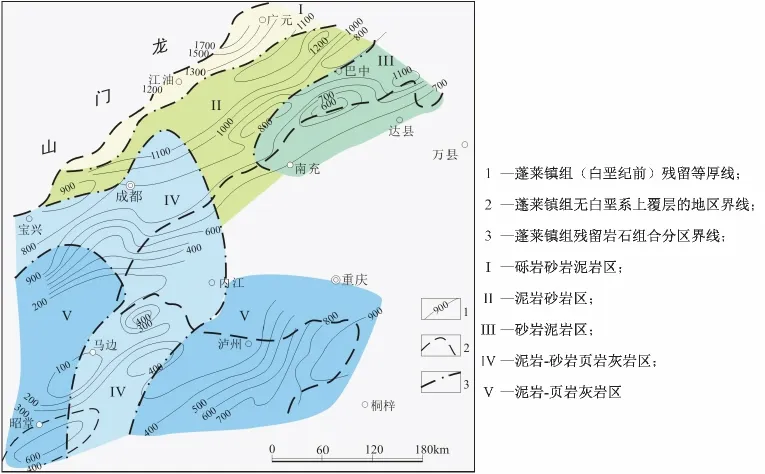

晚侏罗世早期,四川盆地已经变得广而浅,其沉积环境属河流、泛滥平原和极浅的小型湖沼,盆地逐渐步入衰亡阶段。晚侏罗世晚期,即蓬莱镇组 (莲花口组)沉积期,龙门山中、北段和八面山进一步抬升,从川中到川东形成了一个北东东向的平缓凸起带 (呈水下隆起状态),从而使盆地被分割,盆地沉陷较深的地带,迁至川西和川西南。川西北边缘,由于龙门山中北段再次抬升,靠近盆地边缘堆积了一套砂砾岩 (莲花口组)(见图9)。至晚侏罗世末,强烈的构造运动影响到整个盆地,构造运动与造山同步进行,结束了盆地的发展历史。

图9 四川盆地上侏罗统蓬莱镇组等厚线图[6]Fig.9 An isopach map of Upper Jurassic Penglaizhen Formation in Sichuan Basin

1.5 白垩—古近纪上叠萎缩期

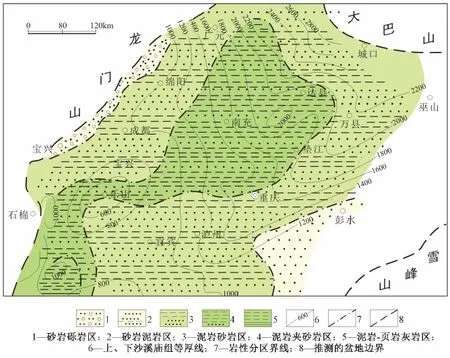

大约在距今140 Ma前,随着燕山Ⅲ幕运动的发生,四川盆地及邻区经受了全面褶皱变形,大约24×104km2的T3—J大型坳褶盆地整体抬升,随之经受一段时期的风化剥蚀。进入早白垩世之后,在新的构造演化阶段,新的构造体制控制下,形成了一个与燕山早期风格完全不同的早白垩世残留盆地。该盆地面积约6×104km2,形似一个向东开口的马蹄形,古构造、古地貌控制沉积非常明显。盆地的西北界在龙门山前、米仓山前,东南界不超过达县—仁寿一线,由于高差较大,在山前形成了厚度较大,夹厚层砾岩的粗碎屑堆积。北缘米仓山地区,形成了受东西向、北东东向2组构造线联合控制的不规则边缘。盆地东南是一个平缓的边缘,沉积一套细碎屑岩。

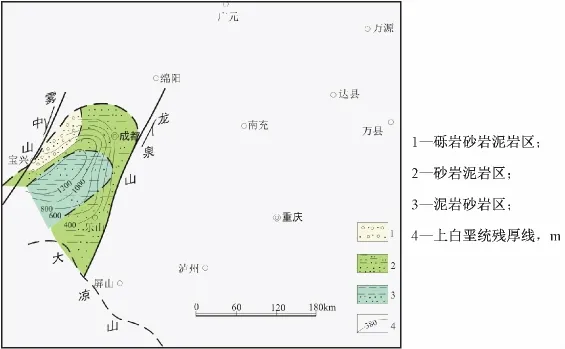

早白垩世末,燕山Ⅳ幕是一场重要的构造运动,是新华夏系诞生的时期,随着南北向左行直扭应力场的释放,整个晚白垩世期间是中国东部伸展构造发育的主要时期,此间东亚大陆的边缘大规模沉降,李四光所说的新华夏海[2]就是这个时期形成的,东亚大陆边缘海沉降带 (简称Ⅰ带)以及中国东部陆缘断陷带 (简称Ⅱ带)也是这个时期形成。由于东亚大陆的均衡调整作用,使大陆内部因抬升而没有形成规模的断陷带,但是燕山Ⅳ幕及其所代表的断裂构造格式是有明显表现的,从而使四川晚白垩世的沉积被局限于西南一隅,即被限制在东西两侧的龙泉山、雾中山断隆带之间,形成北北东向的成都断陷,发育K2—E红层沉积,厚约2000 m(见图10)。伴随着新华夏系的活动,盆地西部南北向构造、北西向构造也有明显的表现。

图10 四川盆地上白垩统沉积展布图Fig.10 Deposition exhibition map of Upper Cretaceous in Sichuan Basin

综上所述,可以比较明确地把盆地的成生发展史划分为3个阶段:①晚三叠世成生发展阶段;②侏罗纪稳定沉降阶段;③白垩—古近纪上叠萎缩阶段。作为一个大型的陆内坳褶盆地,它是在上扬子准地台及其大陆缘边的构造背景上演化而来的,控制上扬子准地台的古构造体系,与控制盆地形成的构造体系是一个连续的发展过程,直至侏罗纪末幕运动盆地全面褶皱,华夏系也被最终定格,其间的中三叠世末幕运动,是槽台体制与盆山体制的变格期,其属性也可以认为是一场变格运动。

2 江汉沉降区的成生、发展

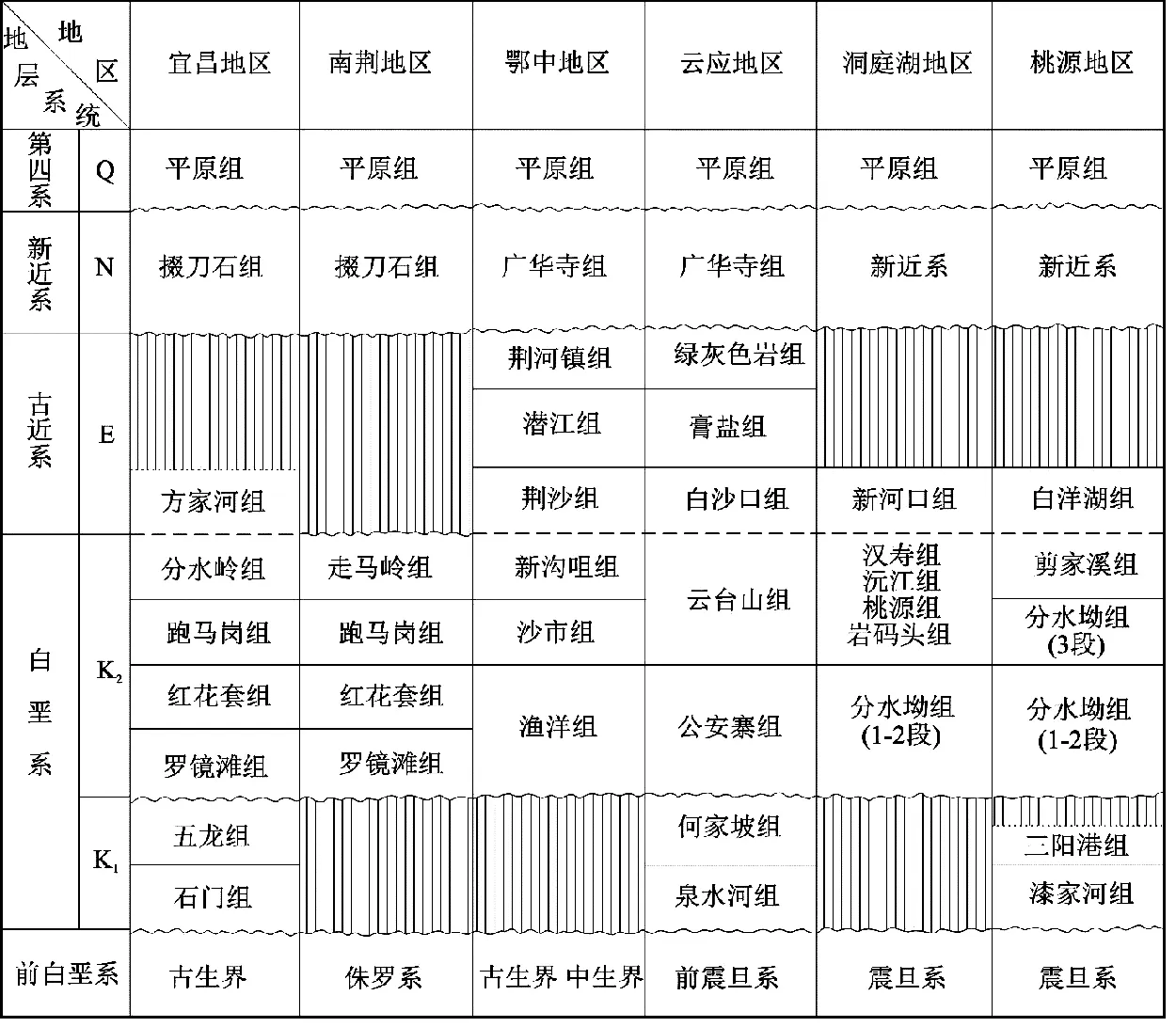

江汉沉降区位于长江中游平原,面积约48000 km2,包括湖北的鄂中坳陷区和湖南的洞庭湖坳陷区。它是白垩纪—新生代内陆洼地,是新华夏系第二断陷带华中沉降区的主体。研究它的成生、发展是研究新华夏系演化历史的重要途径。

从成盆、成油期的概念[8]出发,在分析了沉降区的沉积发育史之后,可以把它划分为早白垩世、晚白垩世、古近纪、新近纪和第四纪5个成盆期。从划分构造发展阶段的角度考虑,又可以把它划分为白垩—古近纪和新近纪—第四纪2个大阶段。其中,白垩—古近纪又可以划为3个阶段:①早白垩世充填阶段;②晚白垩世沉降阶段;③古近纪萎缩阶段。笔者认为这是新华夏系成生、发展的阶段性在江汉地区的表现,具有普遍意义。早白垩世阶段在中国东部中、新生代的构造发展史中具有特殊意义,它是在经历了燕山Ⅲ幕一场变格运动之后,处在早期构造发展阶段 (T—J)与晚期发展阶段 (K2—R)之间的转折过渡时期,也可以把它作为一个独立的阶段——过渡阶段看待[3]。江汉沉降区各阶段的沉积类型、古地理环境和构造控制因素[9]简述如下。

2.1 早白垩世充填阶段 (石门—五龙期)

经历燕山Ⅲ幕之后,中国东部的大地构造属性及其运动方式发生了改变,即由印支—燕山早期的南北向均匀挤压兼扭动构造应力场转变为白垩纪—新生代的南北向左行剪切运动与伸展运动交替进行的构造应力场,早白垩世处在这种运动状态的萌芽期。江汉沉降区是在这种构造背景中成生、发展的。该区早白垩世沉积展布及其构造控制因素有:

①江汉沉降区是在上叠于中扬子褶皱带基础上发育起来的山间洼地,早期沉积特征具有填平补齐性质。该区早白垩世沉积一处分布于沉降区西北部宜昌山口,呈北西走向;另一处展布于东北部云应地区宋河山口,也是北西向;第三处则发育在西南部桃源山口,呈北东向,属沅麻盆地的一部分,充分反映出该时期沉积槽地受基底构造控制 (见图11,表1)。

图11 江汉沉降区白垩—古近纪沉积展布与古地理略图Fig.11 Sketch of deposition exhibition and paleogeographic graph of Cretaceous-Paleogene in Jianghan subsidence area

②沉积建造以山麓相-河流相红色磨拉石充填为特征,剖面上组合成一个正旋回,在宜昌地区总厚度达1460 m,这是一个与构造运动旋回相适应的沉积系列。在槽地发育的中晚期,水域扩大,局部形成滨浅湖相沉积,发育一套生油岩系,如云应地区的何家坡组,厚约300 m。

2.2 晚白垩世沉降阶段 (罗镜滩—新沟咀期)

经历燕山Ⅳ幕 (K1末)运动之后,江汉沉降区整体抬升,遭受剥蚀,直至准平原化。沉降区晚白垩世沉积在这种背景上进行,其沉积特征及构造控制因素如下:

①沉积层展布受新华夏系断裂体系控制,具“红层”沉积的特点,以边断裂、边沉降、边沉积的同生断层方式进行,且整个断裂系4组断裂均表现为正断层,从而导致沉降区的整体沉降,形成了沉降区的全盛时期,沉积范围达4.8×104km2(见图12,图13)。

表1 江汉沉降区地层对比Table 1 Stratigraphic correlation table of Jianghan subsidence area

图12 江汉沉降区构造分区Fig.12 Tectonic zoning map of Jianghan subsidence area

图13 江汉沉降区构造横剖面图 (根据构造-沉积旋回,沙市组、新沟嘴组划归K2构造层)Fig.13 Structural cross-section profile of Jianghan subsidence area

②广盆沉积早期 (罗镜滩—红花套期),在强补偿条件下,形成洪积-河漫相的磨拉石堆积,宜昌地区厚1143 m。中晚期 (沙市—新沟咀期),在弱补偿条件下,形成河流-浅湖相红色、灰绿色碎屑沉积,坳陷内厚达1928 m。该区晚白垩世沉积系列在剖面上构成一个正旋回,这也是与构造运动旋回相适应的沉积系列,并与下伏地层形成广泛的超覆不整合。原地质部第四物探大队在《江汉盆地石油物探普查总结报告》[10]中,对沉降区晚白垩世沉积展布作如下描述:“该区上白垩统的展布呈现全区平均厚度约为2500 m的平行地层组合”,可见晚白垩世沉降区沉降-沉积的广泛性与均一性。晚白垩世中晚期发育盐类 (沙市组)和生油岩系 (新沟咀组),其分布具有区域性。

2.3 古近纪萎缩阶段 (荆沙—荆河镇期)

燕山Ⅴ幕运动 (K2末)后,沉降区整体抬升,经受剥蚀、夷平,区域上进一步准平原化。古近纪沉积在晚白垩世广盆沉积的基础上萎缩,形成膏盐和石油共生的沉积组合,其特征及展布规律如下:

①受区域构造背景影响,断陷的继承、发展是有选择性的。位于江南隆起带上的洞庭湖区整体抬升,不再接受沉积;而北部的鄂中坳陷却大幅度沉降,在潜江坳陷北部古近系最厚达6000 m(其中盐层1800 m),成为闻名全国的盐湖坳陷,同时也是华中油区的所在地。

②沉积类型是一个典型的内陆盐湖沉积系列,自下而上发育下碎屑岩沉积-下硫酸盐碎屑岩沉积-氯化盐碎屑岩沉积-上硫酸盐碎屑岩沉积-上碎屑岩沉积。潜江组是最主要的油、盐共生岩系,荆河镇组也是重要的低熟含油层系 (见图14)。

2.4 新近纪—第四纪阶段

古近纪末期喜马拉雅运动Ⅰ幕后,结束了沉降区膏盐湖盆的历史,复又抬升、剥蚀。而后,新近纪淡水湖相沉积呈披覆式掩盖了整个沉降区,其沉积面积达6×104km2,超出了晚白垩世沉降区的最大范围,并与第四系组合成为一个新的水平构造层,厚200~571 m,仍然是潜江坳陷最深。揭示沉降区的历史又进入了新的发展阶段。

综上所述,江汉沉降区成生发展历史及其形成的构造背景与四川盆地明显不同。首先,它以构造不整合的方式叠置在北东东—近东西向的中扬子褶皱带之上,其成生与基底构造没有任何成因联系,并以新的构造型式对基底施加深刻的改造;其次,沉降区成生是在新华夏系断裂体系的控制下,随着地应力的释放,构造应力场转化为伸展环境,并在重力 (场)的控制下,沉降区发生不均匀沉降而成盆;第三,断陷区的成生可以划分为3个阶段:①早白垩世充填阶段;②晚白垩世沉降阶段;③古近纪萎缩阶段。与四川盆地相比,它属于上叠构造旋回的产物,与四川盆地没有任何成因联系和可类比之处。

图14 江汉沉降区地层综合柱状图Fig.14 Stratigraphic integrated histogram of Jianghan subsidence area

3 两种类型盆地的对比分析

3.1 四川盆地的基本属性

盆地,是在地质历史发展的一定阶段中,由一个或数个构造体系控制的沉降地区,地形上与四周有明显的高差,具有“盆”的形态。它们是在比较均一、低凹的构造环境中,接受较厚的沉积物,并在相当长的时期内具有相对稳定过程的地质实体,在区域上常有同伴应运而生。总之,盆地必须具备地貌、沉积和构造三重基本要素。四川盆地成生发展历史的研究表明,在晚三叠世前,四川台区处于台平状态,与其周边相比,一直处于被抬高的部位,这里沉积厚度小,缺失层位多,构造变动相对微弱,不具备盆地的特点;从印支晚期开始,才逐渐一部分一部分地沉降转变为陆相盆地;在其后的地质历史时期中,盆地的范围、形态和沉降特征均有较大的变化。一个盆地在其成生演变过程中,常常经历充填发展—稳定沉降—抬升萎缩3个阶段,或者还有叠置复合形成多旋回沉积的情形发生,这种变化记录了一个盆地发展演变的全过程。

四川盆地的形成和演化主要受控于华夏系的成生和发展,其次还有纬向系、经向系、弧形构造等的配合,白垩纪以后还经受新华夏系的改造。华夏系是古构造型式,从加里东期就开始控制上扬子准地台的发展,那时的川西边缘是一个北东向的海槽,四川是一个被抬高的台地,在台地上已经有北东向宽缓的背斜、向斜出现,当时古构造的形态与中生代盆地形态正好相反。追踪研究的结果表明,华夏系在古生代表现出来的负向构造是中生代正向构造的前身,是一脉相承的一个体系。随着区域南北向挤压与左行扭动应力场的加剧,华夏系的古构造型式才被迫于晚三叠世反转为正向构造,由于两侧龙门山、雪峰山隆起带及周边山地的抬升,四川台地才被迫沉降转化为盆地。

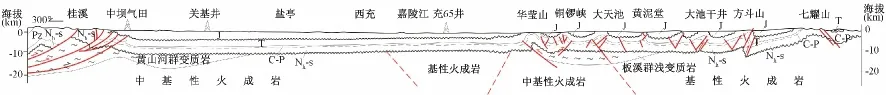

四川是以华夏系为主体控制的压扭性盆地,晚三叠世成盆以来,盆地内部的构造变形及其所产生的构造型式,与周缘山系的构造体系是有成因联系和依存关系的,或者说是受周缘一级构造体系的控制。从整体看,盆地是由多体系联合控制的复合型构造区,在盆地的构造分区图 (见图15,图16)中,大体可以划分为3大区:①川东褶皱隆起带;②川西坳褶带;③川中平缓构造区。其中,东西两带受雪峰山、龙门山隆起褶带控制,川中平缓构造区主要受前震旦纪结晶基底控制。除此之外,我们还必须关注,白垩纪以来四川盆地还经受了新华夏系的改造。在研究一个地区综合构造图像的时候,不同层次的构造要素必须严格区分。

图15 四川盆地构造分区略图[6]Fig.15 Tectonic zoning map of Sichuan Basin

图16 四川盆地构造横剖面图Fig.16 Structural cross-section profile of Sichuan Basin

四川盆地是须家河组 (T3x)沉积期—侏罗纪以华夏系为主体多体系联合控制的大型坳褶盆地,这是主要的成盆期。严格地讲,早白垩世属于新阶段的残留盆地,沉积层展布沿着盆地北、西、南3面山系之前缘,形成一个向东开口的马蹄形,古构造、古地貌起主要控制作用;晚白垩世—古近纪则是新华夏系的上叠断陷盆地——成都断陷,故其总体可以称为叠合盆地、多旋回盆地。它与江汉沉降区不同,江汉是新华夏系单一体系控制的断陷区。

四川盆地包括了2个阶段、2个层次的油气资源。震旦纪—中三叠世属台地阶段的油气资源,受槽台体制构造格局控制,由于演化程度较高,以产气为主,亦可称为深盆油气,要重视台缘坳陷及台内坳陷的油源。T3—J为盆地阶段的油气,演化程度较低,油气并存,要注重前陆坳陷的油气资源。

3.2 江汉沉降区的基本性质

江汉是上叠在中扬子准地台早期燕山褶皱带基础上发展起来的断陷区,成盆期为白垩纪—新生代,主要成盆期为K2—E。它与基底存在广泛的构造不整合,不存在任何成因联系。严格地讲,江汉沉降区不能称为盆地,它与周边山系没有成生联系,构造上缺失“盆”的含义,这一方面与四川盆地属性完全不同,不能与之相提并论。

江汉是新华夏系控制的断陷区,早白垩世末幕运动发生的时候,该体系的4组断裂都有活动表现,其中,北北东向压扭性断裂是主干破裂面,北西向张扭性断裂是配套结构面,另外还有2组扭裂面参与控盆。随着地应力的释放,4组断裂都转化为正断层,并在重力的控制下,同时控制断陷的形成和沉积的同步进行。江汉沉降区的成生发展可以划分为3个阶段:①早白垩世充填阶段;②晚白垩世沉降阶段;③古近纪萎缩阶段。它与四川盆地不同,是上叠构造旋回的产物,不能与之相比。

江汉沉降区的油气主要来自断陷区内的暗色泥页岩,油气运移方式以短距离侧向运移和沿断裂的垂向运移同时进行,要注重与断裂相关的圈闭。论找油的谋略,它与四川盆地相比要简单的多。

4 讨论与结论

李四光提出的中国东部乃至东亚大陆及濒太平洋地区新华夏系“三隆”、“三坳”,实际上是一个巨型复合构造区带。其中,每一个隆起带或坳陷带都包括了华夏系及新华夏系的叠置复合,研究结果表明,第一、第二沉降带是华夏系坳褶带与新华夏系断陷带的叠合;第三沉降带主体还是华夏系的坳褶带,银川—成都断陷为新华夏系不成规模的断陷带。果真如此,提出“新华夏系”3个沉降带具有西老、东新的见解也是不切合实际的[11]。

华夏系成生于古生代,龙门山隆起褶带是典型代表[12],古生代时为倾向古特提斯洋的台缘坳陷,印支晚期反转为台缘隆起带,侏罗纪末幕褶断定型,成为四川盆地的构造边界。日本岛弧、琉球岛弧古生代时为东亚大陆倾向古太平洋的台缘坳陷,印支晚期—燕山早期隆起褶断定型。华夏系其余之陆内隆起带,如雪峰—江南隆起带、太行山隆起带及大兴安岭隆起带等,都是印支晚期—燕山早期的陆内隆起褶带。笔者提醒关注,所谓濒太平洋的边缘弧形带,其实是华夏系褶皱 (巨型多字型)受了来自大陆的东西向褶皱带 (巨型纬向系)影响的变形。再次提醒关注,上述属于华夏系的弧形褶带,在中生代晚期—新生代经受了新华夏系的深刻改造,李四光曾说:“日本岛是一个折断的弧”[1],其含义就在此。

中国东部乃至东亚地区,燕山Ⅲ幕是一场变格运动。嗣后,中生代晚期—新生代的构造应力场转变为以南北向左行扭动为基本方式,并由此而产生的构造型式——郯庐系[13],可以界定为新华夏系,其主干结构面为N18°—25°E的压扭性断裂系,配套结构面约为N70°W的张扭性断裂系。此外,还有2组扭裂面,分别为:走向N70°—80°E和N15°—20°W,后者曾被李四光称为“泰山式”及“大义山式”[1]。该体系控盆的方式是在地应力松驰的状态下,重力乘虚而入,4组断裂同时都转化为正断层,在随后的伸展运动中,成为控制沉积的同生断层。白垩纪—新生代,东亚大陆规模宏伟的第一断陷带 (边缘海)和第二断陷带(陆缘带),以及陆地上星罗棋布、排列有序的断陷盆地群都是新华夏系的构造成分,它们是储藏石油的府库。

“中华夏系”不存在,实际上它是华夏系的变种,李四光在《天文、地质、古生物》中[14],也不再提“中华夏系”了。

四川盆地是华夏系第三坳褶带中一个典型的构造盆地,面积18×104km2,北东走向,西深、东浅,具坳褶性质。其主要成盆期是晚三叠世—侏罗纪,主控构造为华夏系,纬向系、经向系及弧形构造等参与配合,在诸多构造体系联合控制下统一成盆。此外,还须提醒关注,它在白垩纪—新生代经受了新华夏系广泛而深刻的改造,最重要的特征表现为整体抬升。

江汉是新华夏系第二断陷带中一个典型的沉降区,面积4.8×104km2,总体走向北北东,是严格受同生正断层控制的断陷区。广义的成盆期为白垩纪—新生代,主成盆期K2—E,其成生发展严格受新华夏系的断裂体系控制,控盆的机理是在隆起的背景上发育的断陷区。

[1] 李四光.受了歪曲的亚洲大陆[J].地质论评,1951,16(1):1~5.LI Si-guang.The distorted continent of Asia[J].Geological Review,1951,16(1):1~5.

[2] 李四光.地质力学概论[M].北京:科学出版社,1973.LI Si-guang.Introduction of geomechanics[M].Beijing:Scientific Press,1973.

[3] 林宗满.论中国东部中新生代大地构造的基本特征[J].地质力学学报,2010,16(3):206~259.LIN Zong-man.General characteristics of the Mesozoic tectonics in eastern China[J].Journal of Geomachanies,2010,16(3):206~259.

[4] 林宗满.郯城—庐江断裂基本特征及其控盆作用[J].地质力学学报,2011,17(4):322~337.LIN Zong-man.Charachteristics of Tanchang-Lujiang Fault and its rote on basin controlling[J].Journal of Geomechanics,2011,17(4):322~337.

[5] 谭忠福.中国东部新华夏系[M].武汉:中国地质大学出版社,1989.TAN Zhong-fu,et al.The Neocathaysian of east China[M].Wuhan:China University of Geosciences Press,1989.

[6] 地质矿产部西南石油地质局地质综合研究大队.四川盆地构造体系成生发展及其对油气聚集的控制[R].成都:地质矿产部西南石油地质局地质综合研究大队,1983.Geological Comprehensive Research Institute of Southwest Petroleum Geology Bureau,Ministry of Geology and Mineral Resources.Formation and development of tectonic system in Sichuan Basin and its controlling to hydrocarbon accumulation[R].Chengdu:Geological Comprehensive Research Institute of Southwest Petroleum Geology Bureau,Ministry of Geology and Mineral Resources,1983.

[7] 林宗满.楚雄盆地油气资源亟待勘查发现[J].地质力学学报,2012,18(4):359~378.LIN Zong-man.A demanding development to hydrocarbon resources in Chuxiong Basin [J].Journal of Geomechanics,2012,18(4):359~378.

[8] 关士聪.中国东部中、新生代陆相沉积、构造与油气[C] //石油地质文集第一集,1981.GUAN Shi-cong.The Mesozoic-Cenozoic sedimentation,tectonics and hydrocarbon in eastern China[C] //Petroleum Geology Collection Episode 1,1981.

[9] 林宗满.论江汉沉降区成生、发展与找油[C] //石油地质文集第一集,1981.LIN Zong-man.Discussing on the growing,development and hydrocarbon exploration in Jianghan sedimentary area[C] //Petroleum Geology Collection Episode 1,1981.

[10] 地质部第四物探大队.江汉盆地石油物探普查总结报告[R].新乡:地质部第四物探大队,1970.The No.4 Geophysical Exploration Group of the Ministry of Geology.Summary report of petroleum geophysical reconnaissance in Jianghan Basin[R].Xinxiang:The No.4 Geophysical Exploration Group of the Ministry of Geology,1970.

[11] 李述靖,郑达兴,等.中国主要构造体系的划分及特征概述[C] //中国分省构造体系研究文集.北京:地质出版社,1985.LI Shu-jing,ZHENG Da-xing,et al.The overview of classification and characteristics of major tectonic system of China[C] //The research collection of provincial structural system of China.Beijing:Geological Publishing House,1985.

[12] 王治顺,刘浩龙.构造体系各论:中国典型构造体系分论[M].北京:地质出版社,1994.WANG Zhi-shun,LIU Hao-long.Discussions on tectonic systems:Partly discussion of the typical tectonic system [M].Beijing:Geological Publishing House,1994.

[13] 邓乃恭.中生代华夏类型和郯庐断裂系的特征与形成机制[C] //构造地质论丛.北京:地质出版社,1984.DENG Nai-gong.The Mesozoic formation mechanism of Cathaysian styles and characteristics and Tanlu fault system [C] //Structural geology forum.Beijing:Geological Publishing House,1984.

[14] 李四光.天文、地质、古生物资料摘要 (初稿)[M].北京:科学出版社,1972.LI Si-guang.The brief of astronomy,geology and paleontology(draft)[M].Beijing:Scientific Press,1972.