大黑蛴螬活动规律及对农作物幼苗的取食趋性研究

2014-12-16刘福顺王庆雷刘春琴席国成冯晓洁刘艳涛李靖宇

刘福顺,王庆雷,刘春琴,席国成,冯晓洁,刘艳涛,吴 娱,李靖宇

(沧州市农林科学院,沧州 061001)

金龟子是鞘翅目Coleoptera 昆虫中庞大的类群之一,其幼虫-蛴螬,是地下害虫中最大的类群,也是危害最重、造成损失最大的种类(姚庆学等,2003)。华北大鳃金 Hototrichiaoblita Faldermann 广泛分布于长江以北各地,是粮田作物、油料作物、果林苗圃、蔬菜及特种作物的重要经济害虫之一,其幼虫—大黑蛴螬食性杂,可取食各种作物、苗木、杂草的地下部分和木屑等纤维物与土粒等,该虫在蛴螬类群中的广泛性和严重性居首位(罗益镇和崔景岳,1995)。目前,国内对蛴螬的研究主要集中于成虫和幼虫化学、生物防治上,专门针对大黑蛴螬的研究较少,对其生活特性和取食趋性方面的研究报道几乎空白。本文通过观察不同龄期大黑蛴螬的活动行为及对农作物幼苗根部的取食趋性,旨在明确大黑蛴螬的活动、取食规律,为蛴螬的防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 供试虫源

华北大黑鳃金龟成虫采自河北省沧州市,在室内25±1℃,相对湿度:60%-70%,14L∶10D条件下进行继代饲养,成虫喂饲榆树叶,幼虫喂饲麦粒,选取同一批发育一致、健康活跃的各龄幼虫供试。

1.2 供试植株

6种供试农作物幼苗分别为:玉米、大豆、棉花、红薯、小麦、花生。其中,红薯采自沧州市农林科学院前营试验地,其余植株室内种植,播种在牙签盒中(直径4 cm×高6 cm),至幼苗期选择发育一致的植株移栽至试验区内。由于各种农作物发育周期不同,为保证试验的同步性,在不同时间分批种植以供选择。

1.3 各龄期大黑蛴螬活动规律研究方法

试验于2012年6-7月在沧州市农林科学院养虫室内进行。将两块120 cm×60 cm×0.5 cm 透明玻璃板用夹子和砖块固定在桌子上,控制玻璃板之间距离为1 cm,填入湿度约17%的过筛细土,在距玻璃板底部约20 cm 处均匀放入60 头同一龄期的大黑蛴螬。继续放入土壤,在距底部约26 cm处移入幼苗,用土覆盖好根部,压实,并用胶头滴管在表面滴入水分,保持一定湿度,用黑布盖住玻璃板。观察蛴螬活动行为,直至有幼苗死亡(约一周),拆掉玻璃板,调查幼苗根部及下部的虫量。每一龄期幼虫做三次重复。

1.4 各龄期大黑蛴螬取食趋性研究方法

试验于2012年6-7月在沧州市农林科学院养虫室内进行。用硬木板搭成120 cm×120 cm 的试验小区,铺入厚约15 cm 的过筛细土,调节土壤湿度在17%左右。玉米、大豆、棉花、红薯、小麦、花生6种幼苗分布采用拉丁方设计,将试验小区划出6 行6 列,均等分成36个方格,每个方格栽种一株幼苗。在每株幼苗周围均匀接虫,共172 头,分别于3 d 和6 d 后各挖出一半植株检查根系及非根系上的虫量。

1.5 数据统计分析

数据分析由统计软件SPSS16.0 完成。采用单因素方差分析法研究大黑蛴螬在土壤中的分布情况;采用双因素方差分析法,即同时考虑大黑蛴螬取食幼苗的种类和取食时间两个因素,研究大黑蛴螬对不同幼苗植株的取食趋性。

2 结果与分析

2.1 大黑蛴螬发育特点及在土壤中活动特点的观察

大黑鳃金龟是完全变态的昆虫,一生经过卵、幼虫(蛴螬)、蛹、成虫四个虫态。根据头宽,将幼虫分为三龄,各龄幼虫均有互相残杀习性,低龄虫对土壤条件要求严格,人工饲养较为困难,三龄幼虫虽易成活,但由于历期很长,系统饲养也较困难。

通过大量饲养及野外调查,河北省大黑发育过程是:五、六月份成虫交尾后于六、七月份产卵,卵历期16.4 d,七月份大部进入一龄,一龄历期25.8 d,八月份进入二龄,二龄历期28.1 d,九月份进入三龄,十一月中下旬以三龄及部分二龄在土壤30-40 cm 处越冬。第二年五、六月份化蛹,蛹历期19.5 d,以后羽化为成虫(崔景岳和王宝升,1983)。

通过观察玻璃板中大黑蛴螬的活动情况,发现:各龄期大黑蛴螬白天(土温28±1℃)活动力不强。幼虫在土壤内呈C 字形弯曲,弯曲时背面在外、腹面在内。一般将侧面或背面朝向有光处。活动时头部不停地有节奏地向上“掘”土,头部和尾部来回翻转,形成一个活动的小空间。将盖玻璃板的黑布拿走,有光和黑暗环境下比较,活动没有太大差异。

2.2 不同龄期大黑蛴螬在土壤中的分布结果

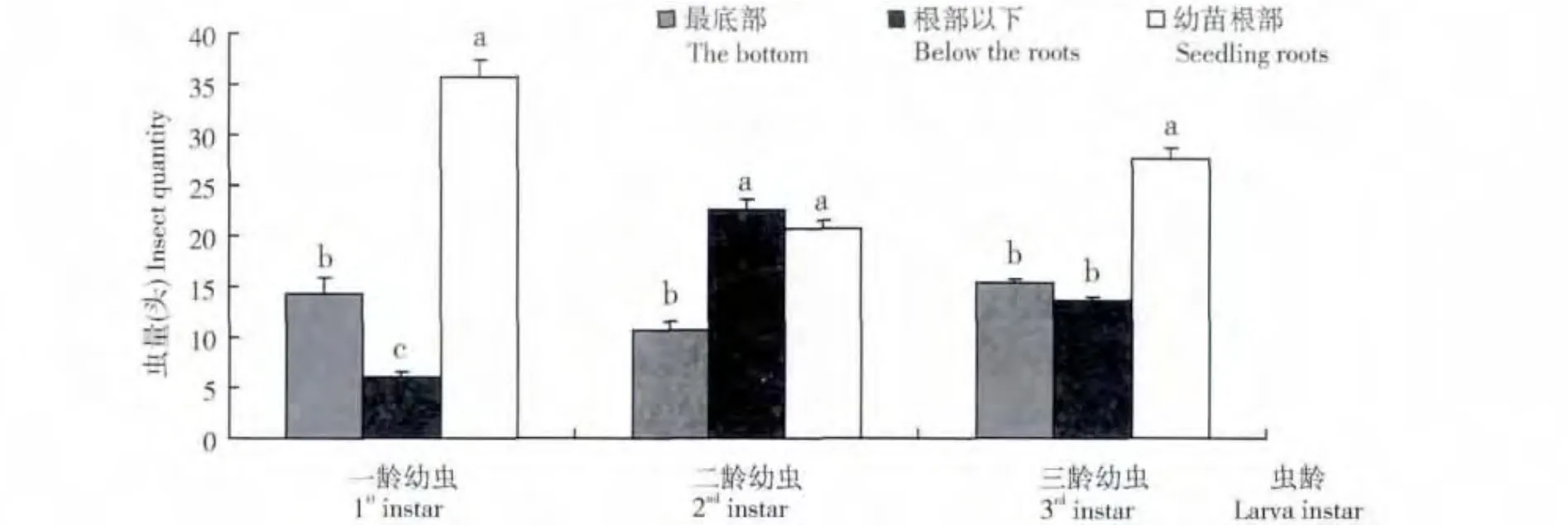

一周后一、二、三龄大黑蛴螬在土壤中的分布结果见图1。由图1 可知:不同位置虫量存在显著性差异。一龄大黑蛴螬在土壤中的虫量依次为:幼苗根部>最底部(距桌面0-2 cm)>根部以下;二龄大黑蛴螬在土壤中的虫量依次为:根部以下、幼苗根部>最底部,根部以下和幼苗根部无显著性差异;三龄大黑蛴螬在土壤中的虫量依次为:幼苗根部>最底部、根部以下,最底部和根部以下虫量差异性不显著。

2.3 不同龄期的大黑蛴螬取食趋性结果

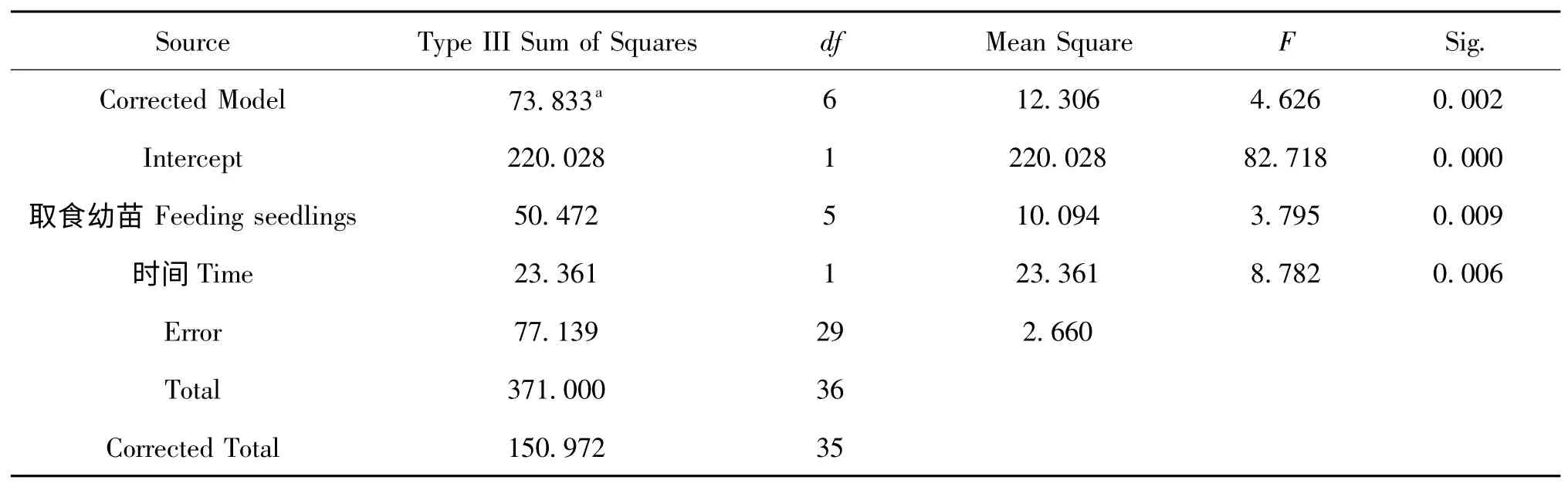

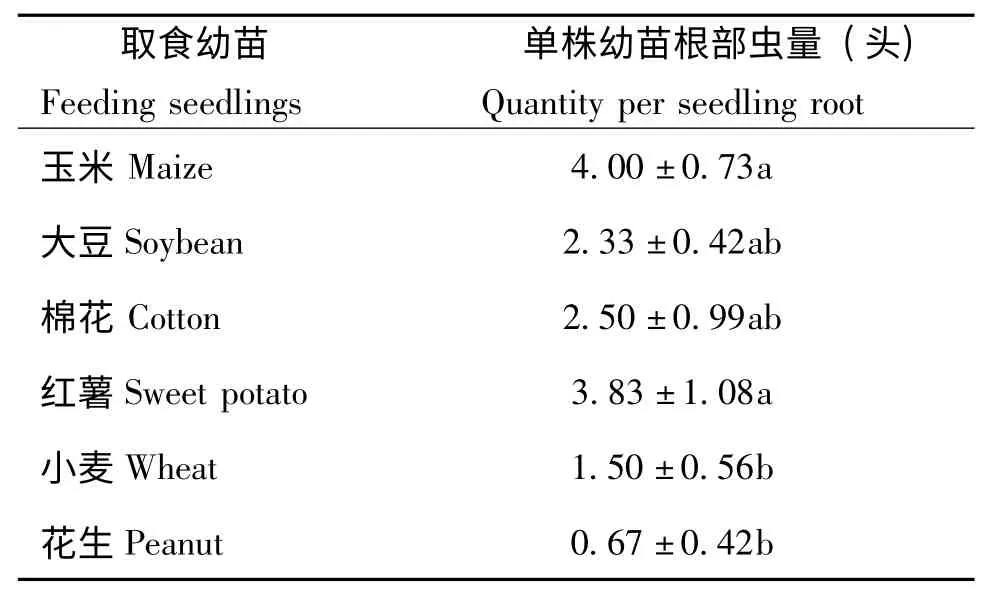

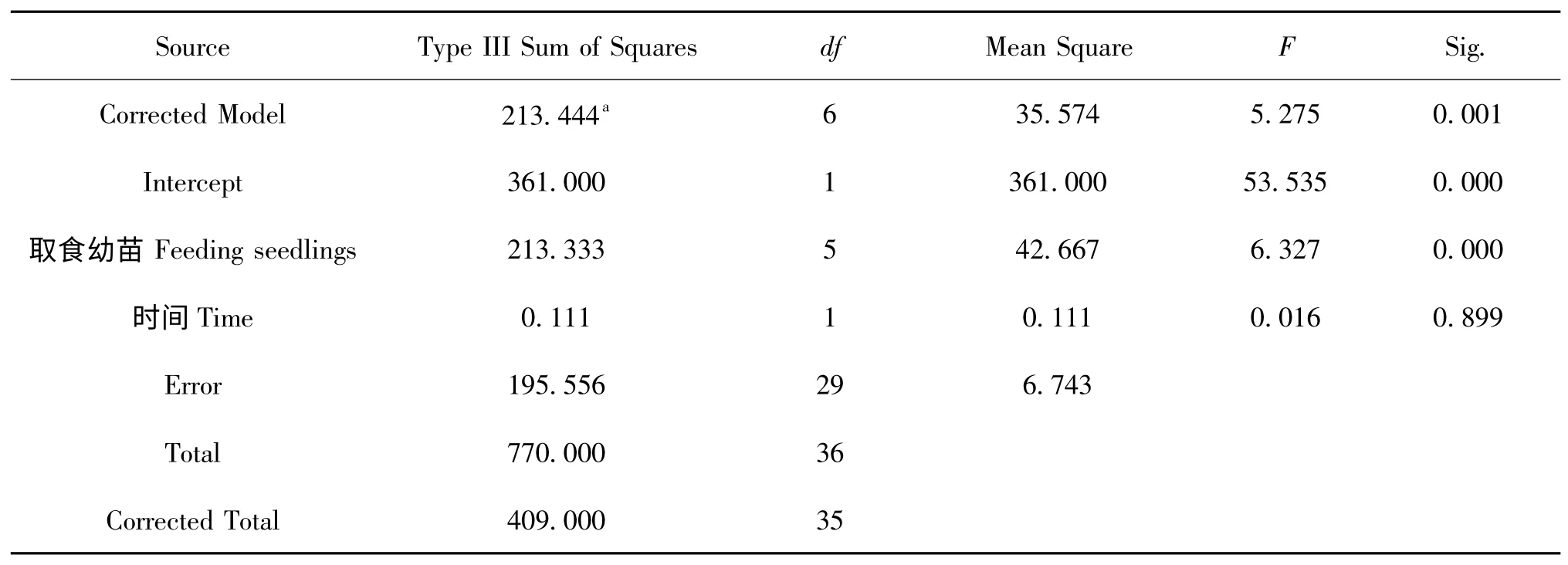

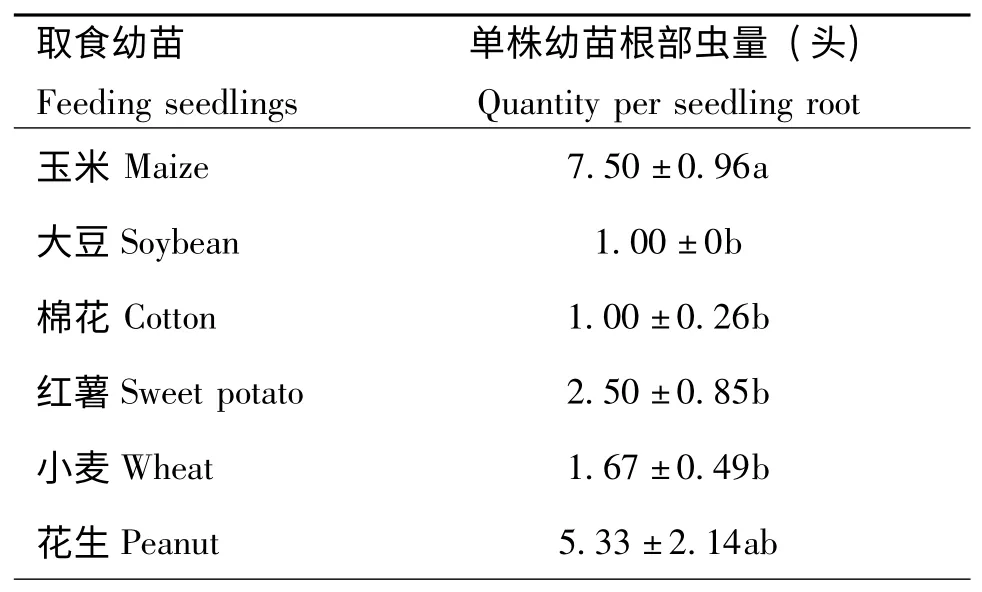

表1 为一龄大黑蛴螬取食趋性双因素方差分析表。从表中可以看出一龄大黑蛴螬在不同幼苗根部的虫量存在显著差异;不同时间在幼苗根部的虫量也存在显著差异,6 d 后幼苗根部虫量显著高于3 d 后幼苗根部虫量。表2 为一龄大黑蛴螬在单株幼苗根部的虫量。不同幼苗根部虫量多重比较结果显示:玉米、红薯根部虫量均显著高于小麦和花生根部虫量,其它幼苗根部的虫量没有显著性差异。

图1 不同位置各龄期大黑蛴螬的数量Fig 1 Quantity of evrey instar Holotrichia oblita larva in different places

表1 双因素方差分析表Table 1 Two-factor variance analysis

表2 一龄大黑蛴螬在单株幼苗根部的虫量Table 2 Quantity of 1st instar Holotrichia oblita larva per seedling root

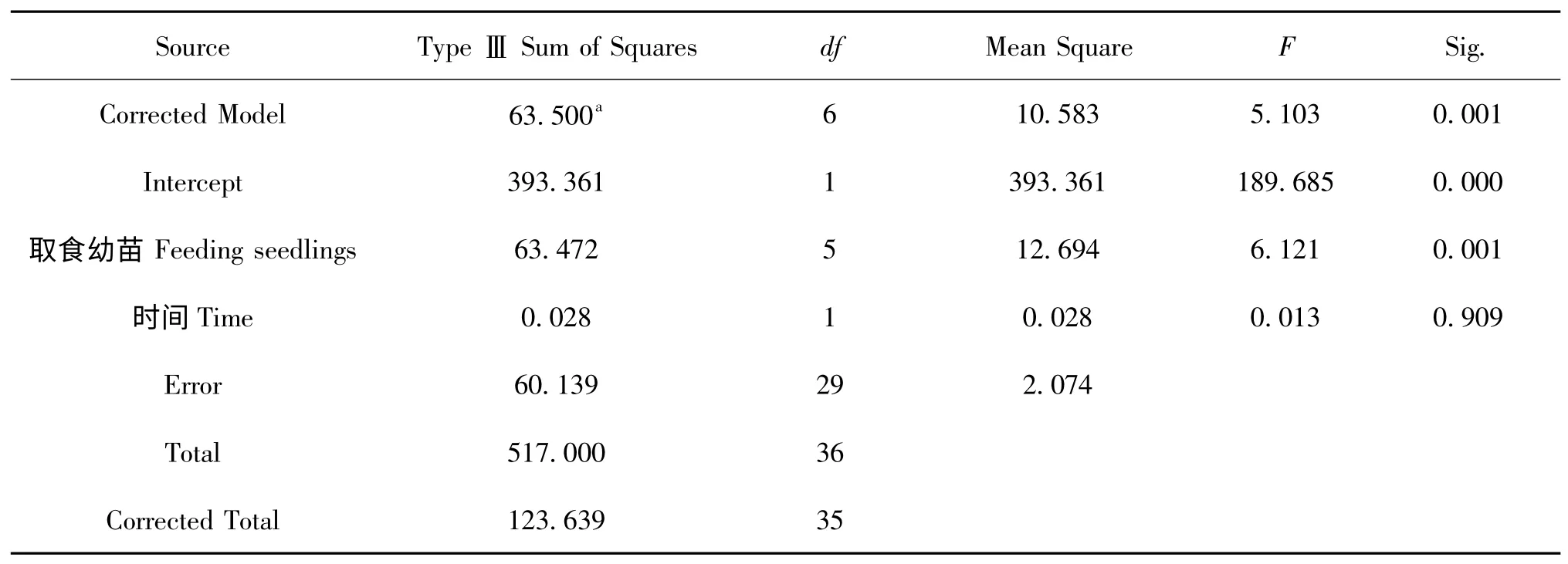

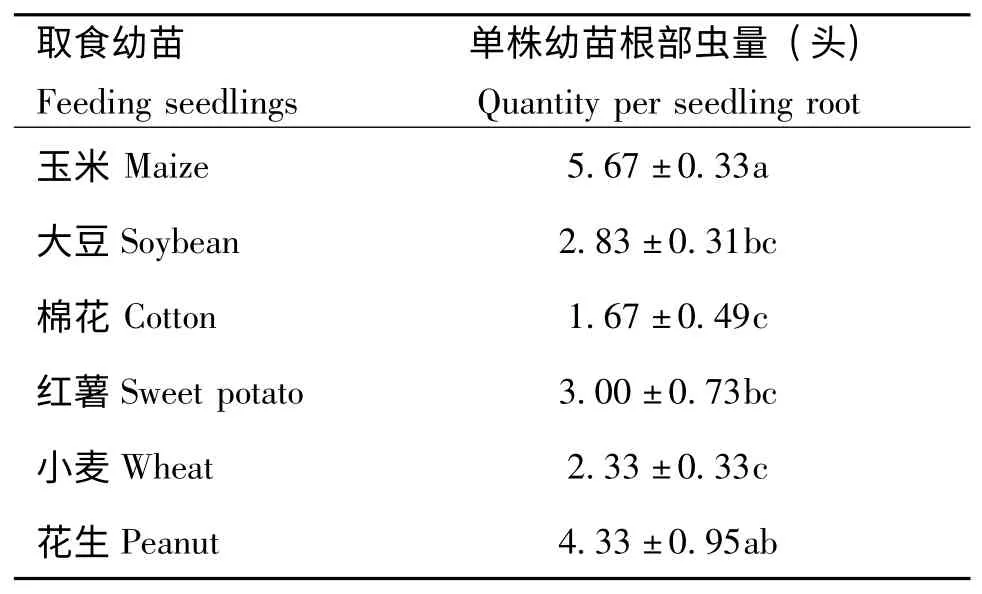

表3 为二龄大黑蛴螬取食趋性双因素方差分析表。从表中可以看出二龄大黑蛴螬在不同幼苗根部的虫量存在显著差异;不同时间在幼苗根部的虫量差异性不显著。表4 为二龄大黑蛴螬在单株幼苗根部的虫量。不同幼苗根部虫量多重比较结果显示:玉米根部虫量显著高于大豆、棉花、红薯、小麦根部虫量,其它幼苗根部的虫量没有显著性差异。

表5 为三龄大黑蛴螬取食趋性双因素方差分析表。从表中可以看出三龄大黑蛴螬在不同幼苗根部的虫量存在显著差异;不同时间在幼苗根部的虫量差异性不显著。表6 为三龄大黑蛴螬在单株幼苗根部的虫量。不同幼苗根部虫量多重比较结果显示:玉米根部虫量显著高于大豆、棉花、红薯、小麦根部虫量,花生根部虫量显著高于棉花、小麦根部虫量,其它幼苗根部的虫量没有显著性差异。

表3 双因素方差分析表Table 3 Two-factor variance analysis

表4 二龄大黑蛴螬在单株幼苗根部的虫量Table 4 Quantity of 2nd instar Holotrichia oblita larva per seedling root

3 结论与讨论

由于蛴螬一生都在土壤中栖居生活,其在土壤中的生活习性和活动规律很难被观察到,研究起来较为困难。本文通过设计间距为1 cm 的透明玻璃板观察大黑蛴螬在土壤中的纵向活动规律,收到了很好的效果。研究发现各龄期大黑蛴螬在玻璃板中均易趋向于幼苗根部寻找食物。另外,采用拉丁方设计种植各种幼苗的试验,探究了大黑蛴螬在土壤中的横向活动规律,明确了不同龄期大黑蛴螬在不同时间对6种幼苗根部的取食趋性。双因素方差分析结果表明:除二龄外,一、三龄大黑蛴螬3 d 后和6 d 后在幼苗根部的虫量没有显著性差异;而各龄期大黑蛴螬在不同幼苗根部的虫量均存在显著性差异。多重比较结果显示:一龄大黑蛴螬:玉米、红薯根部虫量均显著高于小麦和花生根部虫量,其它幼苗根部的虫量没有显著性差异。二龄大黑蛴螬:玉米根部虫量显著高于大豆、棉花、红薯和小麦根部虫量,其它幼苗根部的虫量没有显著性差异。三龄大黑蛴螬:玉米根部虫量显著高于大豆、棉花、红薯、小麦根部虫量,花生根部虫量显著高于棉花、小麦根部虫量,其它幼苗根部的虫量没有显著性差异。

表5 双因素方差分析表Table 5 Two-factor variance analysis

表6 三龄大黑蛴螬在单株幼苗根部的虫量Table 6 Quantity of 3nd instar Holotrichiaoblita larva per seedling root

蛴螬是杂食性害虫,对作物种类选择性不甚强,可危害多种大田作物和蔬菜、果树、林木的幼苗(代伐,2003)。由各龄期大黑蛴螬活动规律和取食趋性的试验中可以看出,以上观点和本文的结果比较一致,大黑蛴螬对作物种类选择性不强,对6种作物幼苗都有一定的取食趋性,但对玉米幼苗的趋性相对较强。针对昆虫对寄主植物的选择机制已有大量假设和研究,寄主植物的营养物质、选择压力、天敌因素、植物气味等均可能成为植食性昆虫对寄主植物选择性的影响因素(Berdegu et al.,1998)。大黑蛴螬对玉米根较强的趋向性可能是由于幼苗根部或分泌物的气味和溶液对蛴螬的吸引,且玉米根鲜嫩多汁,蛴螬喜食,不易向其它作物转移,具体的机理有待进一步研究。

除营养物质、植物气味等因素外,幼虫的活动能力对其取食选择性也可能有较大影响(张娜等,2009)。Showler 发现,甜菜夜蛾一龄幼虫对绿穗苋和棉花的趋性没有差异,幼虫就近取食某种寄主并一直附在其上;活动能力强的三龄幼虫则对绿穗苋具有明显的取食趋性(Showler,2001)。张娜等研究发现,甜菜夜蛾高龄幼虫对寄主植物的偏好性不如低龄幼虫那样明显,对辣椒也产生较强的选择性。这可能是由于高龄幼虫的活动能力强,取食和消化能力强,对寄主植物营养和理化性质要求低等因素的综合体现(张娜等,2009)。本文分别研究了各龄大黑蛴螬幼虫对农作物幼苗的取食趋性,但低龄幼虫和高龄幼虫取食选择性的差异和原因还有待进一步设计试验来明确。

References)

Berdegué M,Reitz SR,Trumble JT.Host plant selection and development in Spodoptera exigua:Do mother and offspring know best[J]?Entomologia Experimentalis et Applicata,1998,89:57-64.

Cui JY,Wang BS.Identification and Control of Peanut Grub[M].Hebei:Popularization Department of Hebei Aassociation for Science and Technology,1983,43-44.[崔景岳,王宝升.花生蛴螬的识别与防治[M].河北:河北省科协普及部,1983,43-44]

Dai F.The Sustainable Control Technology Standard of Grubs in Peanut Field[D].Northwest A&F University.2003.[代伐.花生田蛴螬可持续控制技术研究[D].西北农林科技大学.2003]

Luo YZ,Cui JY.Soil Entomology[M].Beijing:China Agriculture Press,1995,172-173.[罗益镇,崔景岳.土壤昆虫学[M].北京:中国农业出版社,1995,172-173]

Showler AT.Spodoptera exigua oviposition and larval feeding preferences for pigweed,Amaranthus hybridus,over squaring cotton,Gossypium hirsutum,and a comparison of free amino acids in each host plant[J].Journal of Chemical Ecology,2001,27(10):2013-2028.

Yao QX,Zhang Y,Ding Y.Review on the advance and prospect of Scarabs control research[J].Journal of Northeast Forestry University,2003,31(3):64-66.[姚庆学,张勇,丁岩.金龟子防治研究的回顾与展望[J].东北林业大学学报,2003,31(3):64-66]

Zhang N,Guo JY,Wang FH,et al.Oviposition and feeding preferences of Spodoptera exigua(Hübner)(Lepidoptera:Octuidae)to different host plants[J].Acta Entomologica Sinica,2009,52(11):1229-1235.[张娜,郭建英,万方浩,等.甜菜夜蛾对不同寄主植物的产卵和取食选择[J].昆虫学报,2009,52(11):1229-1235]

Zhang N,Guo JY,Wang FH,et al.Effects of three kinds of host plants on development and some digestive enzyme activities of beet armyworm,Spodoptera exigua[J].Acta Phytophylacica Sinica,2009,36(2):146-150.[张娜,郭建英,万方浩,等.寄主植物对甜菜夜蛾生长发育和消化酶活性的影响[J].植物保护学报,2009,36(2):146-150]