城市居民最低生活保障制度的困境分析与政策转型

2014-12-13张峻豪邓大松黄玉君

张峻豪++邓大松++黄玉君

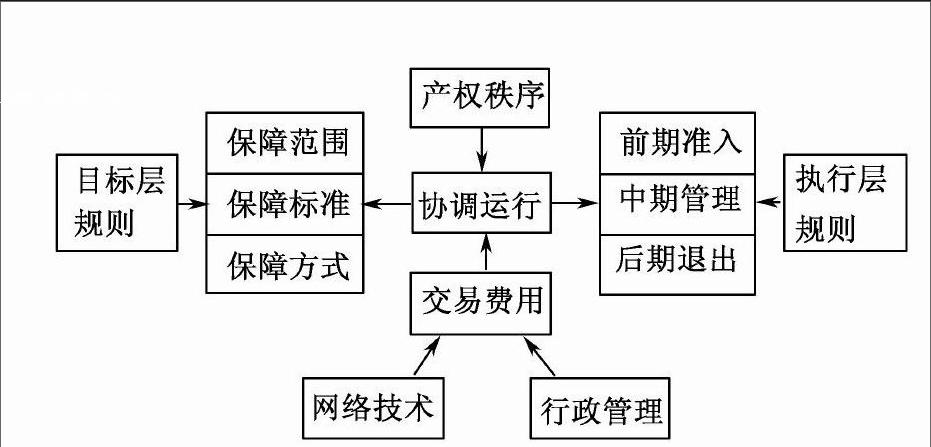

摘要目前,国内在对城市居民最低生活保障制度改革的研究中,极少从该制度本身着手,深入探讨该制度的缺陷。据此,本文另辟蹊径,将该制度解构为目标层规则(保障范围、保障标准和保障方式)和执行层规则(前期准入、中期动态管理和后期退出)组成的二元规则结构,探讨这两个层面规则的演进及协调运行的两个条件:交易费用与产权秩序。在此基础上,构建了用以分析城市居民最低生活保障制度运行的“目标扩张—执行成本控制—产权秩序变迁”理论分析框架。在该分析框架下,“福利污名”被看作是在“应保尽保”目标下,执行层规则中的公示程序带来的污名效应。但由于公示程序具备降低交易费用与推进形成合理产权秩序的优点,使其难以被其他非污名化的规则取代。而“福利依赖”则被看作在政府交易费用控制下,由于信息不对称,城市居民最低保障制度运行中低保对象利用其在制度产权秩序中的优势地位,谋取更多利益与利益机会的行为。要避免城市居民最低生活保障制度运行中的困境,就应该使该制度在运行中,能够尽量降低交易费用,并达到合理的产权秩序,而这正是该制度的政策转型方向。

关键词城市居民最低生活保障制度;困境分析;政策转型

中图分类号X37文献标识码A文章编号1002-2104(2014)12-0159-05doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2014.12.022

城市居民最低生活保障制度(以下称城市低保)自1993年启动以来,20年间该制度不断发展,已成为我国社会保障中最成熟,和国际接轨程度最高的一项制度。目前,城市低保在运行中出现的许多问题使其急需转型,只有这样才能更有效的发挥该制度的效用。

1城市最低生活保障制度的结构及其演进

就城市低保制度来看,其规则安排可以分为两大层面规则,一是目标层面规则包括:保障范围,保障标准以及保障方式等。这些规则的制定,是为了保障城市低保目标的实现,当城市低保的目标发生改变,这些规则也就相应改变。二是执行层规则,其被制定出的目的是辅助目标层规则的实现,主要包括对申请对象的家庭认定,低保户的动态管理及退出三部分。这两个层面的规则构成了完整的城市低保制度,对其的演变的分析,有利于构建出城市低保的制度分析框架。

1.1目标层面规则的演进:功能不断扩展

1.1.1保障范围的规定:从下岗职工到低收入城市居民再到低收入流动人口

城市低保出现的初衷,是对下岗职工进行临时性救助。但此后,随着社会对城市低保的需要,该制度的目标群体转向城市居民。1999年的《城市居民最低生活保障条例》,将符合条件的非农户口的城市居民纳入城市低保范围。之后,2001年的《关于进一步加强城市居民最低生活保障工作的通知》中,将城市低保对象扩大到符合条件的城镇贫困人口。目前,城市低保在保障范围方面已比较全面,未来要解决的主要是农民工家庭的就地低保问题。

1.1.2保障标准制定:从固定水平到与物价挂钩的联动机制

2002年,全国平均最低生活保障标准较低,也才达到152元/月。到2007年,民政部下发了《通知》,要求各地应确保低保对象的实际补助每人每月增加不低于15元。到2011年,民政部为规范各地最低生活保障标准的调整措施,下发了《关于进一步规范城乡居民最低生活保障标准制定和调整工作的指导意见》,以此建立和完善城乡最低生活保障标准与物价上涨挂钩的联动机制,要求随着当地居民生活必需品价格变化和人民生活水平的提高定期调整城乡最低生活保障标准。

1.1.3保障方式:从单一临时补助到综合长期保障

城市低保最初的保障方式具有单一性和临时性特点。但是随着其成为长期性政策以后,它的作用在社会救助中被固化和核心化。由于城市低保标准不可能很快提高,而城市贫困家庭的脆弱性又可能引致于医疗、教育、住房等许多方面,因此,2004年以后,我国社会救助制度,构建成为以低保为基础,配套专项救助的组合制度。这一做法使城市低保的功能外延得到极大扩张,这意味着,要享受各专项社会救助制度,需要首先取得低保身份。

1.2执行层面规则的演进:功能扩展下的程序调整

1.2.1进入家庭的认定规则

家庭认定是指对申报低保的城市居民户,进行是否具备享受低保待遇的资格认定程序。随城市低保保障范围不断扩大,低保家庭认定程序也进行了不断的调整。在最初的“应保未保”阶段,低保审核的门槛较高,为更有效辨别的申保家庭,地方还制定了一些一刀切式的“视同”规定。之后,随着财政投入的加大和“应保尽保”思想的加强,地方上这些不规范的低保身份认定规则被取消了,结果使低保的进入门槛降低,随着低保含金量增加导致的道德问题日益严重,2008年后,民政部要求进一步完善低收入家庭的认定制度。

1.2.2退出机制及其规则

目前,在城市低保的实施中,地方出台了各种有助于让不应享受低保待遇低保户退出的规定,形成了低保的退出机制。总的来看,目前已有的退出机制的规则中,既包括传统的就业激励、放宽退出期限和低保金递减的措施,也包括了一票否决式的签到不来或生活费用过高,以及有限次的工作推荐等措施。从这些规则中可以看到,在传统的就业激励退出效果不大的情况下,由于制度运行成本的约束,不可能采用完全的信息调查方式,因此,退出机制只能向就业激励与各种强制性的退出规则结合的“主动+强制”的退出模式演进。

张峻豪等:城市居民最低生活保障制度的困境分析与政策转型中国人口·资源与环境2014年第12期1.2.3动态管理规则

如果将城市低保制度的执行规则分为三个阶段,那么前期是家庭认定的准入规则,后期是退出规则,而中期就是动态管理规则。该规则的实施目的在于对低保户进行基于准入后的资格监督,并通过社区组织等方式,鼓励低保户就业,推进其退出低保制度。动态管理规则在整个城市低保制度中发挥承前启后的作用,其规则的变动会随着准入与退出规则的变动需要而进行调整。

2城市最低生活保障制度的分析框架

从上文的分析中可以看到,城市低保制度中存在着一个二元的规则结构。这样,城市低保制度的演变,实质是目标层规则演变推动执行层演变,而执行层规则的调整,又对城市低保制度实施的目标实现效果产生影响。因此,城市低保制度运行的绩效,实际上取决于目标与执行层之间的协调程度,而二元规则的协调运行程度又取决于两个条件,第一是交易费用条件,第二是产权秩序条件(如图1)。

图1城市最低社会保障制度的二元结构与协调运行条件

Fig.1Dualistic structure and coordinated operation

conditions of the minimum living security system of

city residents

2.1交易费用条件

新制度经济学理论认为,交易费用是制约制度运行的重要因素。因此,资源的优化配置程度取决于制度安排中实施主体对交易费用的控制。如果将低保看作是一种资源,在不考虑交易费用情况下,最合理的低保制度就应该是将低保全部配置到需要它的家庭之中,以达到社会效益与私人效益的最优均衡。但考虑到交易费用,低保制度的有效实施,就表达为政府行政成本最大下的社会效益与私人效益最优均衡。这样,政府机构在城市低保制度实施中,所付出的交易费用的大小,决定了该制度实施后社会效益与私人效益的最优均衡点的位置。需要关注的是,该制度实施付出的交易费用的大小,取决于目标规则与执行规则的协调性程度,如果执行规则很难对目标规则实施支撑,那么该制度实施所付出的交易费用就会变大,在政府成本控制下,该制度实施的效果也就变差,此时,该制度就需要进行调整。从城市低保制度实施来看,其运行中的交易费用又受到网络技术与行政管理效率两个因素的影响。

2.2产权秩序条件

新制度经济学家认为,有效率的制度应该是产权清晰的。产权清晰意味着制度在运行时不需要过多付出维护产权秩序的交易费用,并能产生较大的激励效果。当然,制度很难达到对产权完全清晰的界定,而总是处于相对清晰的秩序状态。对于城市低保制度来说,合理的产权秩序就意味着该制度,可以在相对较低的交易费用下,为低保户提供较大的就业激励,保证低保户有序的进入和退出低保。即使在城市低保水平与其他低保配套措施实施的时候,该制度仍然可以产生较大的激励作用。由于存在信息不完全,制度的产权秩序实际上很难在初始时就是完美的,而只能是在制度实施过程中,利益各方不断博弈而形成的利益均衡状态,这个状态可以看作是一个由多个均衡点组成的集合。其中,代表着信息劣势一方利益改善的均衡点代表着更为合理的产权秩序。要达到城市低保制度中两大规则的协调运行,就意味着这在目标规则的扩张下,执行层规则能够让,政府与低保户之间形成较为合理的产权秩序。

基于以上对城市低保制度内规则结构的分析,以及两大规则协调运行的条件分析,可以发现给制度实际上存在一个“目标扩张—执行成本控制—产权秩序变迁”的理论分析框架,而该理论分析框架能对目前城市低保运行中存在的制度困境给予合理的解释。

3城市最低生活保障制度的困境分析3.1制度运行困境的表现

3.1.1福利污名

福利污名一般认为是在社会救助中,对于救助对象的识别采用了选择性的原则。在城市低保中,福利污名表现为对申请低保户进行资格审核的工作程序,产生了生存权维护对“尊严”的挤出现象[1]。在低保申请者的家计调查程序中,“公示”被认为和“福利污名”紧密相连。公示采用张榜公布的形式,一般为一周或者十天,如公示期间无人反对,则申请者就有很大机会通过审核。但公示相当于公开了申请者的身份,会给申请者带来来自社会歧视的心理压力。此外,公示还存在于动态管理的过程中。在城市低保运行的调查中发现,低保申请者认为公示给他们带来了较大的压力,使他们受到了社会排斥。还有研究表明,公示制度导致了“应保不保”现象的发生[2]。

3.1.2福利依赖

我国的城市低保制度运行中是否存在“福利依赖”,学者们并没有统一意见,但大部分基于典型调查的研究指出了城市低保制度政策在实践中存在福利依赖现象。关于福利依赖产生的主要原因,其一是认为城市低保水平太低,保生存但不能保发展,因此对低保者的就业刺激不足[3];其二是在第一点的基础上,以低保为基础的社会救助体系的建立,使得低保附加的福利增加,也导致了低保户就业的激励不足。如李迎生和肖一帆[4]指出低保制度对低保户再就业的鼓励和支持的政策力度不足,而配套救助措施增加了低保制度的含金量,削弱了低保对象再就业的积极性。

3.2城市低保制度运行困境的制度经济学解释

3.2.1“福利污名”的解释

在城市低保制度执行层准入与动态管理规则中,公示是一个非常重要的程序。尽管其带来了“福利污名”效应,使城市低保制度在运行中陷入了困境,但目前该程序无法被替代和去掉。其原因在于,对政府来说,公示程序的实施有利于节约交易费用和达到合理产权秩序的状态。

首先,公示的目的在于广而告之,能形成社会监督机制,达到降低交易费用的目的。由于申保户和低保工作人员之间是信息不对称的,为了核查真实情况,低保工作人员需要付出大量成本。从成本控制角度来看,对管理者来说,为尽力杜绝骗保事件的发生,可以使用反复进行公示的方法。公示实际上通过行政权调动了社会资本,这些社会资本可以带来大量不需要付出实际成本的信息,还能形成社会监督网络,能较好实现在低交易费用下对低保申请者和低保户进入与保留资格的辨别。可以预见,由于进入门槛渐低,在城市低保功能扩张下引致的成本控制,推动政策工具沿边际成本调整的逻辑下。公示这种引起福利污名的工作方式,不但不会被取消,还会出现类似的更加带有福利污名的工作方式。

其次,公示的作用还在于强化低保对象的固有特征,推进构建合理的产权秩序。在动态管理规则中,对低保户进行再认定显得非常重要。对于那些实际收入超出低保范围而不愿退出低保的对象,政府工作人员很难通过对其收入的调查来进行辨别,因此,只能通过对低保对象拥有物质资产与消费行为的观察来进行判断。对于那些被认定为不符合低保对象特征的资产与消费行为,低保工作人员就会认定其已不具备低保资格。由于低保人员人数和精力有限,因此,会通过公示来调动社会资本,进行信息的传递与社会监督,而这实际上会造成人们对低保对象的特征认同和固化,尽管这种方式使对低保对象的资格判断出现简单化倾向,给低保对象造成了心理上的压力和困扰,但这种方式实际上有利于推进城市低保制度中产权秩序的合理化发展,抑制搭便车与投机等行为。尽管有学者倡议应采取更人性化的低保调查方式[4],但在信息调查高成本的状况下,公示及其他带来福利污名的工作方式的使用,似乎是一种无奈的制度选择。

3.2.2“福利依赖”的解释

学者普遍认为福利依赖产生于城市低保制度的负激励,该负激励主要表现为城市低保制度的配套救助措施越完善,低保对象再就业并退出低保的激励就越小。按照前文的“目标扩张—执行成本控制—产权秩序变迁”理论分析框架,可以发现,福利依赖实际上是在政府交易费用控制下,由于存在信息不对称,城市低保制度运行中低保对象利用其在产权秩序中的优势地位,为自己谋取更多利益与利益机会的行为。

首先,高交易费用的存在,使政府工作人员无法对低保对象实施准确调查。为准确识别低保对象是否继续具备低保资格,低保工作人员需要对其的收入情况进行核查,但是这难以准确做到,因为低保对象会隐藏真相,还会发生低保对象与他人的串谋,这就使得城市低保这个合约出现所谓的道德风险问题。要克服道德风险问题,工作人员就需要为信息的收集、部门间协调等付出大量交易费用,当这些交易费用超出可承受范围时,工作人员就不会继续追寻事情的真相。

其次,低保对象利用其在制度的产权秩序中的优势,谋取更大的利益或利益机会。在城市低保制度这种产权安排中,低保对象占有信息上的优势,这样,在低保制度实施中,由于信息不足和高交易成本,以及审批时间的限制下,低保工作人员很难对低保对象做出完全的产权界定,这就造成了巴泽尔所说的“公共领域”的出现。目前,由于城市低保退出支持政策的不足与低保含金量的提高,使得预期退出低保的机会成本越来越高,因此,低保对象为了能够享受城市低保不断提高的待遇、与配套措施相连的使用资格,以及“搭便车”的机会,他们采取了消极应对社区就业机会提供、隐瞒就业经历等策略。以上分析表明,城市低保制度的执行规则中没有能够提供较好的产权秩序,导致了低保对象在产权不清晰下的谋利行为。

4城市最低生活保障制度的政策转型4.1政策转型思路

目前,对于城市低保的变革,许多研究者都提出了自己的构想,并至少形成了三种政策转型思路:其一是提出城市低保应从收入型转向资产型[5];其二是建议通过建构专业的社会救助体系,来完善城市低保制度[2];其三是提出在城市低保的基础上重构城市居民生活援助制度[6]。本文拟从前文建立的制度分析角度,对这三种转型思路进行分析。

(1)“资产建设”视角下的城市低保转型。“资产建设”理论是由谢若登教授提出的[7]。他认为仅从收入的角度对穷人进行福利帮助,无助于穷人拜托贫困状态。更好的做法是帮助穷人累积资产。因为,当穷人拥有了金融资产后,其生计行为方式和思维就会发生很大的变化。此外,谢若登教授还提出了具体的实践工具即个人账户。他认为可以为穷人建立个人账户,通过配比的激励方式,可以激励穷人进行储蓄。同时,还能保证穷人得到必要的教育,以及激励有劳动能力者就业或创业。

该理论传入我国之后,有研究者认为,“资产建设”视角下对城市低保的改造,可以极大的消除目前城市低保中出现的“负激励效应”[5]。对该效应的克服的举措来自于“个人账户”的设置。在该账户下只要拥有一定的个人储蓄,低保者申请个人发展项目,就可以按比例得到政府补助。低保者拥有个人账户中全部资金的使用权,能随时支取,尽管受到专款专用的限制,但由于政府与低保者的产权秩序十分合理,这一方式极大激发低保者储蓄与发展的动力。同时,在“资产建设”视角下,城市低保在管理方式、工作程序、价值导向上将发生了极大地改变。可以说 “资产型”城市低保是对“收入型”城市低保的替代,使该制度实现了政策上的完全转型。

(2)专业社会救助体系构建与重构城市居民生活援助制度。首先,专业社会救助体系构建的思路,重点在于强化社会救助制度,通过更清晰的组织程序,更专业的人员服务,来达到更高的目标识别目的,同时,能够保证公平公正的实施低保补助,以及避免“福利污名”的强化。其次,城市居民生活援助制度的重点在于,认为城市低保仅仅保障生存无法帮助低保户脱离贫困,为了促进低保者的发展,应该展开对其的多方位,立体的生活援助。此外,对城市居民生活援助制度,研究者还考虑将援助金按具体贫困原因和需要进行分类,区分出基本援助金和临时援助金[6],该做法能有效抑制福利叠加。

4.2发展阶段与政策转型思路

纵观以上三种城市低保政策转型的思路,可以发现,其各有优势和不足,本文认为应该结合我国目前具体的发展阶段来审视之。

首先“资产建设”模式下的城市低保,需要一定的条件保障,其一是充足的资金,其二是完善的管理制度,第三是尽量完备的信息共享体制。对于第一条,尽管中央和地方政府逐渐加大了投入,但如果给所有享受低保者都建立个人账户,并进行资金的配比激励,目前来看,还是不现实的。对于第二点,个人账户要求独立的管理机构进行操作,同时,个人账户资金专款专用,不能随意挪用,此外还需要强有力的监管。而我国目前不但在低保资金的管理上显得不足,也缺乏有效的监管,无法为向“资产型”城市低保的转变提供制度保障。对于第三点,我国还无法向西方国家那样,做到个人信息在收入、储蓄、信用等方面的联网化,因此,会阻碍个人账户制度的实施效果。

其次,专业社会救助体系构建与重构城市居民生活援助制度的构想,更加适合我国目前的国情。因为专业社会救助体系构建的构想,实际上是从管理制度上进行挖潜,专业化的组织和人员建设,能够减少制度运行的成本,还能增加目标定位的准确性。而生活援助制度是在没有完全改变现有制度的基础上,提出了通过更进一步的分类施保措施,来达到尽量保障低保者发展与减少“福利污名”的目标。这两个构想适合目前城市低保转变的趋势,但客观来说,它们并不能如“资产建设”模式下的城市低保那样,较好的解决目前城市低保内在的运行矛盾(负激励效应)。

总的来看,城市低保的发展是执行层规则与目标层规则,按照“目标扩张—执行成本控制—产权秩序变迁”的逻辑,不断进行的适应性互动。当这个互动能够满足交易费用与产权秩序两方面的条件,该制度就能够实现二元结构的协调运行,这时该制度能够较好地克服“福利污名”和“福利依赖”困境。因此,无论是转向“资产建设”制度,还是转向专业社会救助体系构建与重构城市居民生活援助制度,都必须在目前的发展阶段下,考虑新的政策是否能够在制度运行中,实现交易费用控制内的更加合理的产权秩序。

(编辑:徐天祥)

参考文献(References)

[1]祝建华,林闽钢. 福利污名的社会建构:以浙江省城市低保家庭调查为例的研究[J].浙江学刊,2010,(3):201-206. [Zhu Jianhua, Lin Mingang. Welfare Stigma and Construction of Social: Study on Zhejiang Province City Minimal Assurance Family Investigation as an Example[J]. Zhejiang Academic Journal,2010,(3):201-206.]

[2]陈泽群.“低保养懒人!”:由指控低保户而显露出的福利体制问题[J].社会保障研究,2007,(1):128-136. [Chen Zequn. “Low Maintenance Lazy!”:The Welfare System by the Accused and Revealed Low Income Households[J].Social Security Studies,2007,(1):128-136.]

[3]乔世东. 城市低保退出机制中存在的问题及对策研究:以济南市为例[J].东岳论丛,2009,(10):34-38. [Qiao Shidong. Study on the Problems and Countermeasures of City Residents in the Exit Mechanism:Taking Jinan City as an Example [J].Dongyue Tribune,2009,(10):34-38.]

[4]李迎生,肖一帆. 城市低保制度运行的现实困境与改革的路径选择[J].江海学刊,2007,(2):120-126. [Li Yingsheng, Xiao Yifan. Reform Path Selection and Running Dilemma for City Minimal Assurance System[J].Jianghai Academic Journal,2007,(2):120-126.]

[5]唐钧. 城市低保制度、可持续生计与资产建设[J].商洛师范专科学校学报,2005,(1):2-6.[Tang Jun. City Minimal Assurance System, Sustainable Livelihoods and Asset Building[J].Journal of Shangluo Teachers College,2005,(1):2-6.]

[6]祝建华. 城市居民最低生活保障制度的调整与转型:地方实践与制度重构[J].学习与实践,2010,(10):131-140. [Zhu Jianhua. The Adjustment and Transformation of City Residents Minimum Living Security System:Local Practice and System Reconstruction[J]. Study and Practice,2010,(10):131-140.]

[7]Sherraden M. Assets and the Poor: A New American Welfare Policy [M]. New York NY: M E Sharpe, 1991:75.

Trouble Analysis and Policy Transformation of the Minimum Living

Security System of City Residents

ZHANG JunhaoDENG DasongHUANG Yujun

(Political and Public Administration School, Wuhan University,Wuhan Hubei 430072, China)

AbstractAt present, the domestic research on the minimum living security system of city residents reform, rarely from the system itself to, discuss the shortcomings of the system. Therefore, this paper, deconstruction the system as target layer rule and executive rules, to investigate the evolution of the two level rules and two conditions for coordinated operation of the two level rules: transaction cost and property order. On this basis, construction a framework of theoretical analysis: “the target expansion—execution cost control—property order change”. In this framework, “welfare stigma” is regarded as the stigma effects caused by the execution layer rules in the public notice. But because the publicity procedures have lower transaction costs and promote the formation of the advantages of reasonable property order, make it hard for other non stigmatized replace rules. “Welfare dependency” is regarded as a behavior that the transaction cost under the control of the government, and existence of information asymmetry, objects using its system advantage position in property order of system, to seek more interests and the interests of opportunity .To avoid the dilemma of city residents of the minimum living security system in the operation, should make the system in operation, to reduce transaction costs, and achieve reasonable property order, and this is the policy direction of transformation.

Key wordsthe minimum living security system of city residents; analysis of dilemma; policy transformation