国内外网络课程期刊论文的内容分析研究

2014-12-13赵扬

赵 扬

陕西师范大学现代教学技术教育部重点实验室,西安 710062

随着时代的发展、科技的进步与国家政策的倾斜,近年来网络课程研究取得了一系列成果,但同时也暴露了诸多问题,针对网络课程而进行的相关研究似乎陷入了“瓶颈期”。找出目前网络课程研究中存在的问题,则成为突破其“瓶颈”的重要思路。而梳理国内外网络课程的相关研究成果则是具有必要性与基础性的前提工作。该文通过对国内外已有研究成果的内容分析,对国内外网络课程的研究进行综合与反思,力图解决三个问题:①国内外网络课程研究存在哪些差异?②网络课程研究今后的发展趋势是什么?③国内网络课程研究中存在的问题及相应的解决策略是什么?

1 研究方法

该文是对网络课程研究的研究,把国内外网络课程的期刊论文作为研究对象,主要采用内容分析法开展研究。内容分析法是按照一定的规则,将传播媒体的内容系统地分配到各个类目中,并使用统计工具对包含在这些类目中的关系进行分析[1]。其目的是弄清分析对象中本质性的事实和趋势,揭示其中所含有的隐形内容,对事物发展作情报预测[2]。这种方法对客观分析网络课程研究的发展现状与趋势是十分适用的。该研究严格按照内容分析法的步骤,首先依据研究问题进行样本抽样,然后设计分析类目和分析单元,接下来进行评判记录和信度分析,信度合格后再对内容进行归类统计、量化处理。最后对分析结果进行描述并得出结论。

该研究的意义突出体现在网络课程研究当前遇到的“瓶颈”上。通过对网络课程相关研究成果的内容分析,可以系统地对网络课程之前取得的研究成果进行深层次的分析和归纳,对网络课程研究中存在的问题进行探索与解答,而这些问题是网络课程研究乃至关乎网络课程建设与发展的关键问题。

2 样本检索

2.1 样本筛选标准

该研究所选择的样本均是发表在专业期刊上且包含完整文献特征信息的文献,只包含摘要的样本未予纳入。

文献主要内容必须至少包含网络课程的设计、开发、应用、评价四个环节的一部分,或者主要内容必须是针对网络课程的现状、存在的问题提出的相关策略、模式或理论研究。而在研究某一领域时只是介绍或应用了网络课程,此类文献虽以网络课程为题目,却重点论述其他领域,而不是教育领域的进展与成就,或研究网络课程开发中的某一技术的应用与实现的文献,则不算在样本范围内。

2007年是具有里程碑意义、关乎远程教育改革和发展前程的一年。在这一年,教育部启动了网络教育国家精品课程评选工作,旨在通过评选,推动现代远程教育网络课程资源的建设与共享,进而推动远程教育试点深人发展,进入一个新的、以开拓创新为主要特征的发展阶段[3]。

2.2 检索文献

2.2.1 外文文献检索 笔者利用陕西师范大学图书馆提供的链接,检索了Elsevier Science Direct、Springer Link和Wiley Inter Science这三个权威全文数据库。初次检索的关键词为:course&network、curriculum & network、class& network、course & web-based、curriculum & web-based、class& web-based、course &online、curriculum & online、class & online、distan* &course、distan* & class、distan* & curriculum、virtual& course、virtual& class、virtual& curriculum、on-line& class、on-line & curriculum、on-line & course。

初次检索之后,笔者在Elsevier Science Direct电子期刊数据库中,检索到946篇文献;在Springer Link电子期刊数据库中,检索到173篇文献;在Wiley Inter Science电子期刊数据库中,检索到237篇文献。

2.2.2 中文文献检索 笔者在中国知网数据库的专业检索输入框里面,输入搜索语句:“(TI=‘网络’OR TI=‘在线’)AND(TI=‘课程’)AND(JN=‘中国电化教育’OR JN=‘电化教育研究’OR JN=‘远程教育杂志’OR JN=‘中国远程教育’OR JN=‘开放教育研究’OR JN=‘现代教育技术’)”年限是2007-1-1至2012-12-31。初次检索到287篇文献。这287篇文献中有4篇外国文献,因此在后期筛选中,把其归入外文文献样本中。

2.3 筛选文献

将初次检索的期刊按照国内、国外两大类分别导入NoteFirst 3.1中建立文献数据库。对国内外共1 643篇文献进行整理归类,去除外文数据库重复检索到的文献,并在阅读文献摘要和浏览文章内容的基础上,严格按照样本筛选标准对文献进行二次筛选,最后得到完全符合样本纳入标准的文献共433篇,其中国外文献185篇,国内文献248篇。

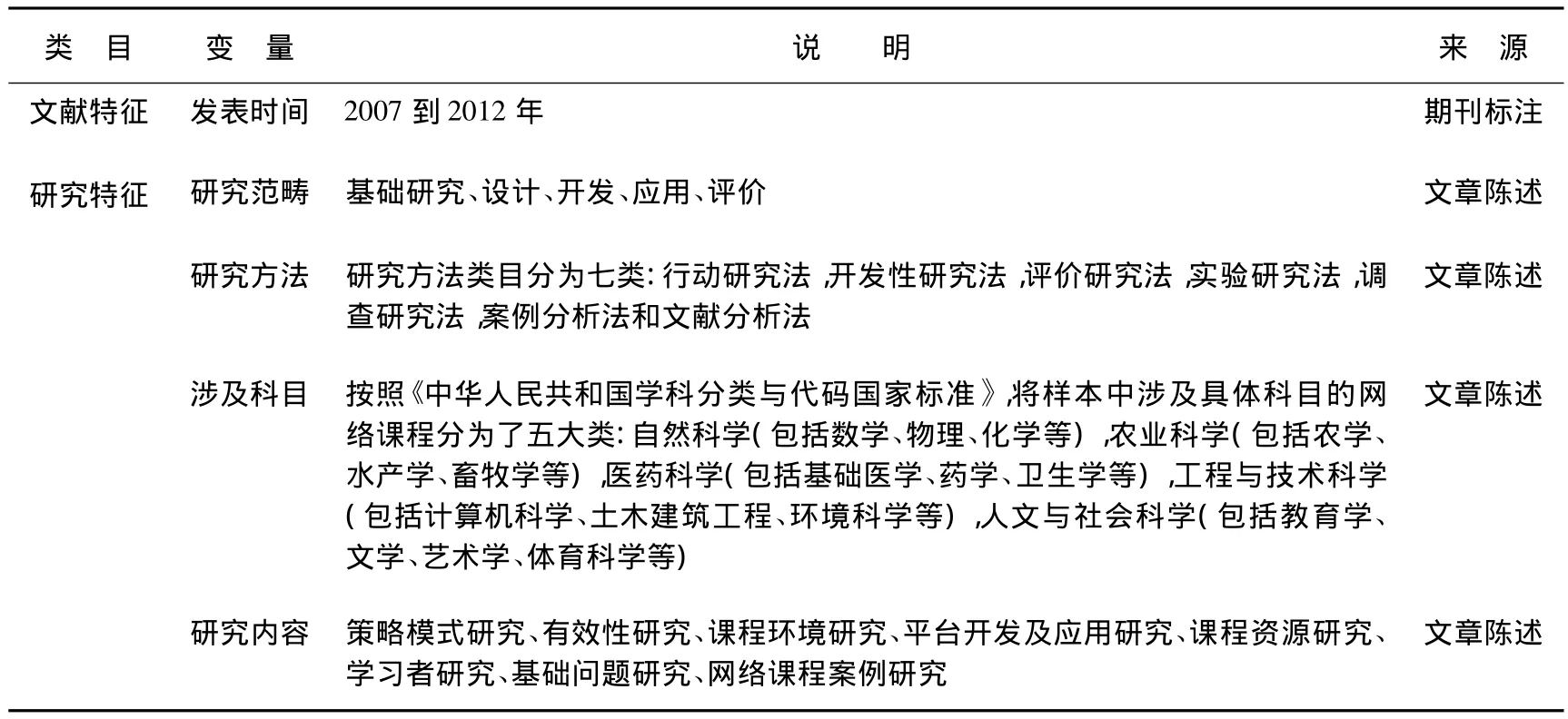

3 研究的分析类目

分析类目,又称分析维度,是根据研究需要而设计的将资料内容进行分类的项目和标准[4]。在对文献进行认真研读的基础上,根据抽取样本中对网络课程的具体描述,并结合本研究的需要,从文献的发表时间、研究范畴、研究方法、涉及科目、研究内容这5个维度对所抽取的样本进行了深入分析(如表1所示)。

表1 国内外网络课程期刊论文内容分析的详细类目[5]

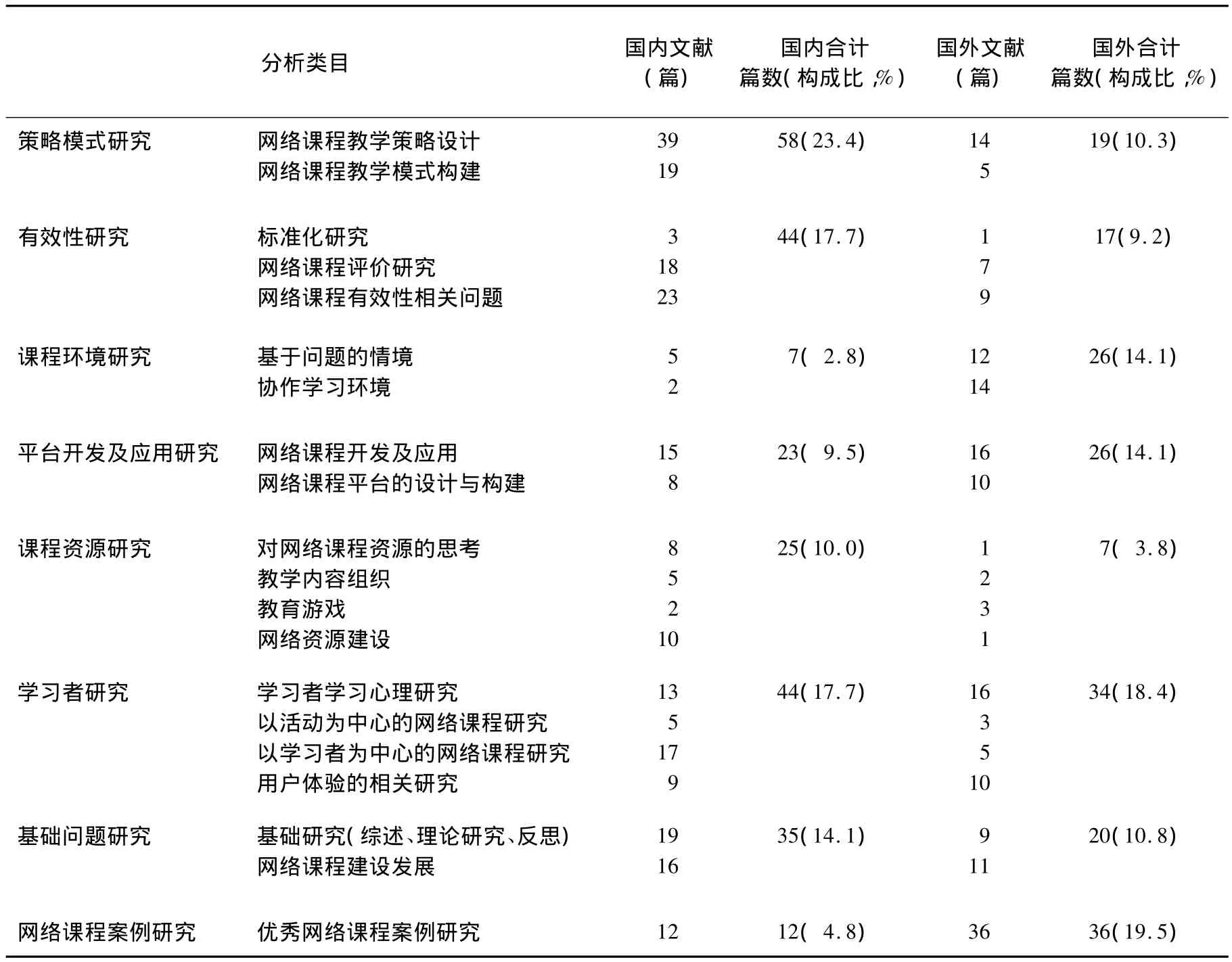

在确定内容分析研究类目时,根据研究目的和研究内容的不同,并且在充分地考虑网络课程研究特征的基础上,将内容分析研究类目划分为八个大类,并且建立如表2中所显示的类目分析表,其中,每一个大类又依据具体的情况详细地划分为不同的分析子类目。

表2 内容分析类目表与分析结果

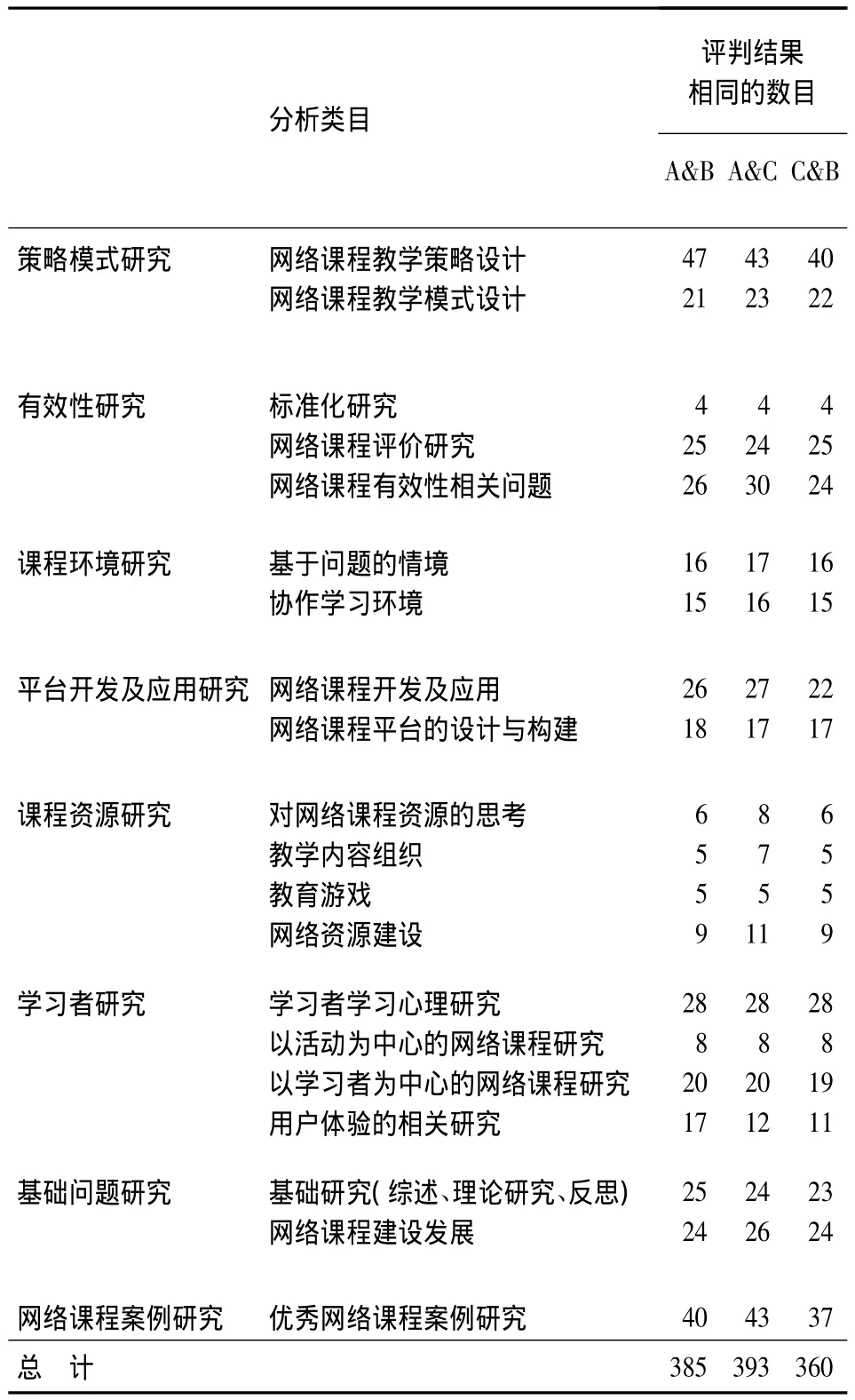

4 评判记录与信度分析

内容分析的信度分析是指两个以上参与内容分析的研究者对相同类目判断的一致性。一致性越高,内容分析的可信度也就越高,反之亦然[4]。为了测量此次内容分析的信度,笔者以自己为主评判员,另请了两位陕西师范大学教育技术学在读硕士研究生为辅助评判员,三人分别对上表所示的内容分析类目进行评判记录。

表3记录了笔者和两位研究生对文献研究内容归类的相同的项目数,其中A到C分别表示三个评判员,分析类目与表2相同,表格中的数字表示两个评判者在各个类目中对研究内容评判结果相同的数量。评判记录为各分析类目中国内和国外样本文献的总和。

表3 信度分析表

内容分析的信度公式为R=(n×K)/(1+(n-1)×K),式中n代表评判的总人数,K代表平均同意度,两个评判者的平均同意度K=2M/N1+N2,式中M为两者都完全同意的类目数,N1为第一评判者分析的类目数,N2为第二评判者分析的类目数[2]。经过计算,KAB=0.8891,KAC=0.9076,KBC=0.8314,对上表中3对评判结果计算K的平均值得到K≈0.8760,将平均值K带入信度计算公式,n为3,则得出R的值约为0.9549。此研究的信度系数R高于0.9,因此根据内容分析法的信度分析标准,判定内容分析的信度较高,该研究有效。

5 结果研究

5.1 发表时间

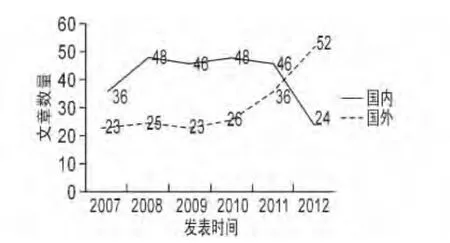

首先对2007到2012年国内外网络课程研究样本在发表时间进行分类整理,分别针对国内和国外的样本进行分析,如图1所示。

图1 国内外网络课程期刊论文发表数量随时间变化图

由图1可以看出,国内对于网络课程的研究从2007年到2008年快速发展,2008年到2011年一直处于一种较平衡的状态,而到了2012年文章发表量却突然减少了一半。分析其中原因,可能是因为:①经过多年的研究,网络课程建设存在的基本问题依然没有得到明显的改善,而新兴的研究领域及热点又层出不穷,如MOOC、颠倒课堂、微课、移动学习、电子书包,等,使得一批学者放弃了对网络课程的研究;②国内部分研究人员盲目跟风,正是由于2007年开始网络课程又再度受到国家的重视和民众的期盼,再加上这个时期各个专业期刊也对网路课程的文章有所倾斜,所以才造成了2008到2011年文章发表量一直处于较高数量。等到网络课程的势头渐趋平稳之际,研究热度自然也就会骤然下降。

而国外对于网络课程的研究,从2007年开始一直处于比较平稳的状态,稳中有升。而由于网络技术的飞速发展和相关软硬件的普及程度[6],从2011年开始,国外网络课程研究数量呈现明显上升趋势,以每年30%的增幅高速增长。

5.2 研究范畴

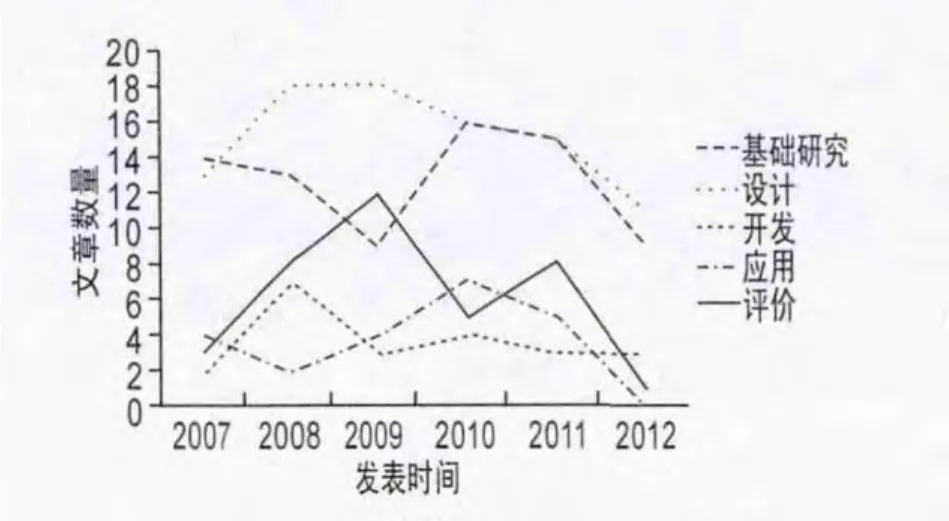

将样本文献关于网络课程的研究,按照所涉及的研究范畴将之分为基础研究、设计研究、开发研究、应用研究和评价研究。把国内外各研究范畴的文章数量和发表年份进行综合分析(得出图2)。

图2 国内网络课程期刊论文的研究范畴分析

如图2所示,国内对于网络课程的基础和设计的研究较多,对于网络课程评价的研究则相对较少,而对于网络课程开发和应用的相关研究则寥寥无几。从发表时间来看,对于网络课程各个范畴的研究没有明显的趋势与规律,这说明国内还没有形成一个合理有序的研究氛围,各个研究者及研究团队各自为政,缺乏对网络课程相对系统的研究。另一方面还说明了网络课程发展并不完善,随着理论和技术的不断发展与创新,网络课程的相关研究也在不断进行着调整,而且各个范畴的研究又会相互制约和影响。把国外研究范畴和文章发表年份进行综合分析得出如图3所展示的情况。

图3 国外网络课程期刊论文的研究范畴分析

如图3所示,国外对于网络课程的基础、设计、应用、评价的相关研究基本处于持平态势,并且研究数量随着互联网的发展普及、网络课程认可度的提升而逐年上升。特别是从2010年开始,国外对于网络课程应用范畴相关研究的数量急剧上升,近六年间,网络课程设计范畴的相关研究也是研究热点,研究热度整体呈上升趋势,但其相关的研究论文数量波动范围较大。而对于网络课程开发范畴的研究状况则和国内研究颇为相似,甚至2008、2010年几乎没有关于开发的研究。综合来讲,网络课程相关论文的研究重心落在了对网络课程应用范畴的研究上。并且笔者认为在今后相当一段时期内应用范畴的研究依旧是网络课程研究的发展趋势。

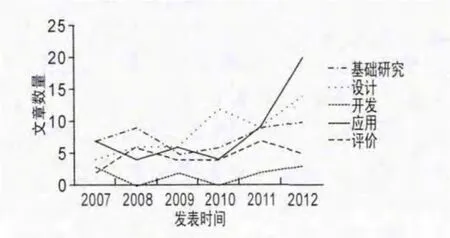

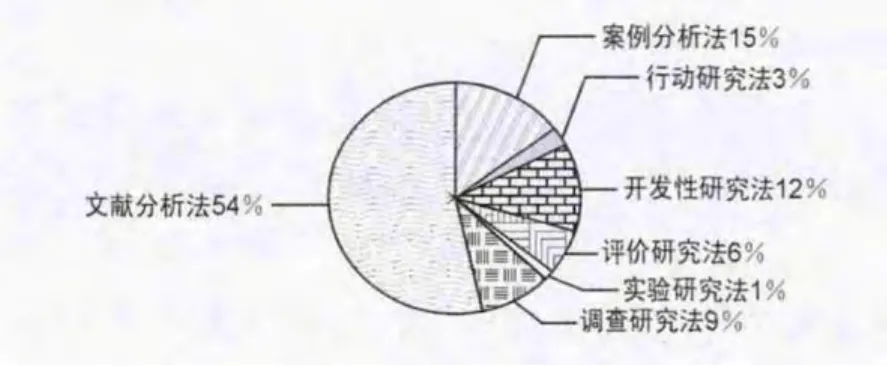

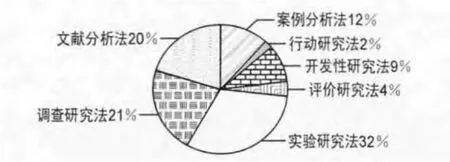

5.3 研究方法

国内的研究方法分布图如图4所示,文献分析法占据了所有研究方法的半壁江山,而实验研究法仅仅只占到了总数的1%,这说明了国内研究大都偏向于思辨研究范式,研究方法单一。国外的研究方法分布图如图5所示,可以看出调查研究法、实验研究法等实证研究方法所占的比率相当大,这说明了国外研究相较于国内研究更注重实证研究方法。

图4 国内网络课程期刊论文的研究方法饼状图

图5 国外网络课程期刊论文的研究方法饼状图

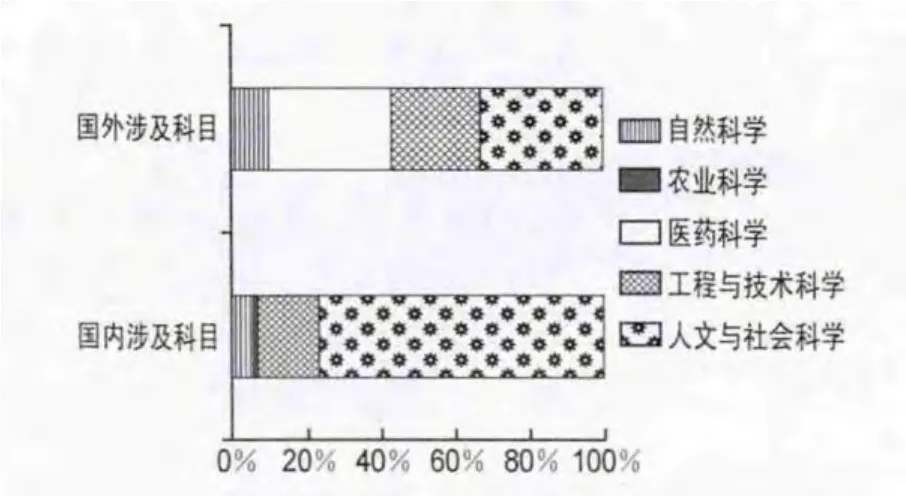

5.4 涉及科目

国内外涉及科目按照涉及各学科样本数量所占样本总数的百分比进行比较(如图6所示),从上图可以看出,国内对于网络课程的研究,主要集中在人文与社会科学领域,而对于其他领域的研究则相对较少,研究范围过于单一。而国外的研究,相对来说,则分布均匀,除农业科学以外,其他各学科领域均有涉及,研究范围相较于国内来说较为广泛,尤其在医药科学领域,国外对于营养健康方面的专业知识[7]和药物护理[8]都有相当程度的深入研究。

图6 国内外网络课程期刊论文涉及科目的比较

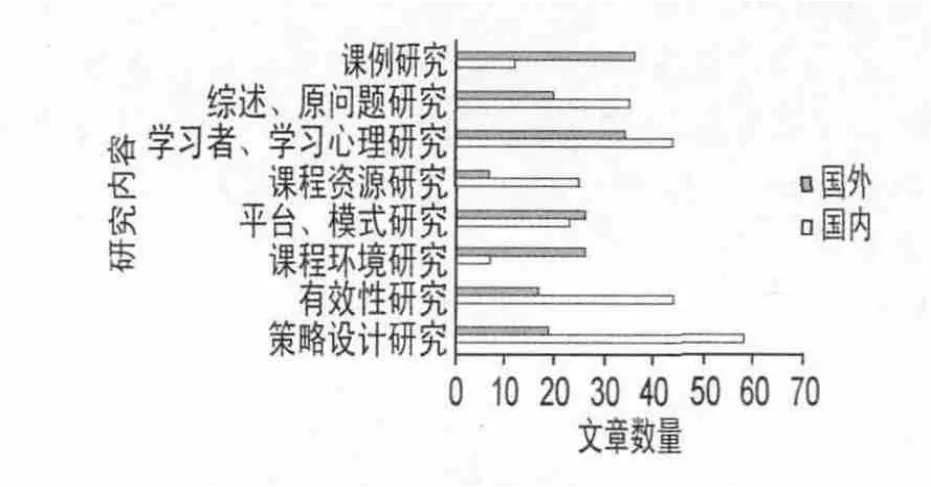

5.5 研究内容

国内外研究内容比较按照各研究内容样本数量所占样本总数的百分比进行比较(如图7所示),国内对于网络课程策略设计、有效性、学习者学习心理以及综述的研究成果颇丰,而对于网络课程环境、资源、平台开发应用以及课例的研究相对较少。尤其对于网络课程环境、网络课程课例的研究,相较于国外来说很少。可以看出,国内外对于网络课程研究重心的异同:国内更加注重策略设计、有效性、课程资源的研究,而国外更加注重对于网络课程环境、优秀课例的研究;相同点在于国内外都认识到了网络课程中学习者学习心理研究的重要性,并且对于网络课程的基础问题研究也是处于高水准的持平状态。

图7 国内外网络课程期刊论文研究内容的分析

6 思考与建议

综上所述,国内外众多学者已对网络课程多个方面进行了深入研究,在网络课程设计、开发、应用、评价和基础研究等方面均取得了令人振奋的研究成果。但通过对比国内外网络课程研究的差异,笔者找出了国内网络课程研究中存在的四个问题:①忽视网络课程的开发、应用研究;②研究方法单一;③涉及的学科领域狭窄;④缺少对网络课程环境和对优秀网络课例的内容研究。下面是笔者针对问题提出的相应思考与建议。

6.1 深化网络课程开发和应用实践方面的研究

对网络课程基础、设计、开发、应用、评价这五个范畴的研究应该是相辅相成的,任何一环都是决定网络课程成败的关键。通过研究发现,国内缺乏网络课程的开发研究和应用研究。开发是将网络课程的基础、设计研究的成果付诸现实的环节,没有开发方面的研究,一切理论假设、模式策略也只能是空中楼阁。而开发网络课程的目的,自然是为了应用,应用是网络课程研究存在的根本,有了高质量的应用研究,才能够检验之前的基础、设计、开发研究的成果水平,才能够为接下来的评价研究做足准备。而缺少了这两方面研究,使得国内网络课程的研究是不完整的,这种不全面的畸形发展,最终将导致整体研究水平的停步不前。笔者认为,对网络课程开发和应用实践方面的研究还有待进一步深化和完善,国内研究者应重视网络课程的开发和应用实践方面的研究,加大研究力度与深度,从整体上完善网络课程的研究范畴,以期提高整体研究水平和取得突破性进展。

6.2 由单一的思辨研究转向理论与实践相结合的研究

诚然,思辨研究是必不可少的一类研究方法,尤其在教育领域,好多理论假设是无法靠实证进行说明的。但我们不得不承认国内对网络课程的研究中,使用理论思辨、经验总结思路的文献过多,且低水平重复现象严重。而需要做大量基础性与准备性工作的实证研究,却没有得到国内研究者的青睐。对于大多数领域来说,研究方法都应该是多样性的,尤其网络课程属于教育技术领域,本身就身处“理论与实践结合、理论指导实践”的第一线,实证研究应当大有用武之地。尽管实证研究并不能解决教育技术领域内的所有问题,但它对提高我国教育技术研究水平、解决教育技术实践应用中的具体问题、提高国际学术地位与话语权具有非常重要的作用[9]。因此,我们在继续深化理论研究与探索的基础上,应注重实验研究、行动研究等多种研究方法平衡运用,重视把理论与网络课程的具体实践相联系,在思路方法上不断创新。只有将理论与实践相结合,运用质性与量化等多种研究模式,网络课程的研究才有可能继续深入,其研究水平才有可能全面提升,网络课程的发展才有可能进入更高层次[10]。

6.3 加强不同领域研究人员之间的交流与合作

研究中笔者发现,网络课程的研究人员主要以教育技术领域的专家学者居多,并且东西部研究水平差异明显。西部地区研究人员对网络课程的相关研究远远少于东部发达地区的研究。这种巨大的地域性差异不利于我国网络课程研究水平的整体提高与完善。因此加强不同地域之间研究人员的交流与合作以缩小区域差异势在必行。与此同时,网络课程应该是涉及各个学科的,每个学科都有各自的特点,所以对于涉及具体科目的网络课程研究应该将领域扩大,尽量涵盖五大科目。而据前文分析可知,国内网络课程涉及的学科领域狭窄,这样不利于网络课程的多学科全面发展。如果不加以调整,网络课程今后会出现偏科的现象,被忽视的学科领域也会由于缺乏指导、样板而在网络课程建设中出现问题。另外,高校专家学者相较于网络课程一线教师来说,拥有较高的学术水平与较深厚的理论知识,而网络课程一线教师相较于高校专家学者,又具有丰富的教学实践经验和应用管理经验,如果加强双方的交流与合作,必定能为国内网络课程研究注入新的活力,提高网络课程研究水平。综上所述,笔者建议在今后的研究中,应该加强研究人员之间的交流与合作,这其中重点指来自不同地域、不同学科背景、不同教学层次的研究人员之间的交流与合作。

6.4 重视对环境创设和网络课例的研究

进入网络课程发展的新阶段,如今,网络课程不再是过去那种只注重信息呈现的死板形式了,教育的目的是教会学生如何运用和转化知识,而不是传递知识[11]。学习环境是一种支持学习者进行建构性学习的各种学习资源(不仅仅是信息资源)的组合。其中学习资源不仅指物理资源,还包括任务情境等软资源。任务情境在学习环境中起着集成其它各种学习资源的作用,它是建构主义学习环境的核心[12-13]。更有学者认为“网络课程就是通过网络来表现学习内容和实施教与学活动的网络化学习环境,所以应更注重学生学习方式的转变和知识的建构[14-15]。”根据建构主义所倡导的众多特性,例如促进学习和探索、增强学习者个体的责任心和主动性、增进学生和教师之间的协作,这都要求对网络课程的研究须更加注重学习环境和学习活动的设计,强调课程环境的构建,让学生在基于问题的情境下和协作学习的情境下参与网络课程教学。另外,对具体网络课例的研究,更有利于一线教师接受、模仿与创新,可以使网络课程中存在的问题轻易暴露出来。对优秀网络课程案例的研究,可以在一定程度上防止网络课程建设过程中出现理论与实践相脱离的现象,剖析优秀课例的特征,以期与国内外相关研究者和实践者分享经验,为网络课程的设计与开发提供新思路,共同促进网络课程健康发展。而经研究分析,国内对网络课程的研究内容不全面,忽视了网络课程环境的重要性和对网络课例的解析。因此,国内网络课程研究人员应该对环境创设和网络课例的研究给予相当的重视。

[1]嵇美云.内容分析法—媒介信息量化研究技巧[M].北京:清华大学出版社,2010:14-21

[2]张屹.教育技术学研究方法[M].北京:北京大学出版社,2010:83-105

[3]陈庚,丁新,袁松鹤,等.网络课程要素分析及建设[J].开放教育研究,2008,(6):73-79

[4]谢幼如,李克东.教育技术学研究方法基础[M].北京:高等教育出版社,2006:241-284

[5]GB/T 13745-2009,中华人民共和国学科分类与代码国家标准[S]

[6]Huang H S,Chiou C C,Chiang H K,et al.Effects of multidimensional concept maps on fourth gra-ders'learning in webbased computer course[J].Comp & Educ,2012,58(3):863-873

[7]Cohen NL,Carbone ET,Beffa-Negrini PA.The Design,Implementation,and Evaluation of Online Credit Nutrition Courses:A Systematic Review[J].J of Nutr Educ and Behavior,2011,43(2):76-86

[8]White MJ,Ewy BM,Ockene J,et al.Basic skills for working with smokers:A pilot test of an online course for medical students[J].J of Can Educ,2007,22,(4):254-258

[9]朱书强,刘明祥.实证研究方法在教育技术学领域的应用情况分析—基于2005-2007年教育技术学五刊的统计分析[J].电化教育研究,2008,(8):32-36+42

[10]邓云龙,王耀希,曹知.“学习共同体”中文学位论文的内容分析研究[J].现代教育技术,2012,(4):40-44

[11]KÖse U.A web based system for project-based learning activities in“web design and programming”course[J].Procedia Social and Behavioral Sci,2010,2,(2):1174-1184

[12]杨开城.建构主义学习环境的设计原则[J].中国电化教育,2000,(4):14-18

[13]Perkins DN.Technology Meets Constructivism:Do They Make a marriage? [J].Educ Technol,1991:18-23

[14]Ren JY,Yang CJ,Li YQ.Design the Structural Mechanics Network Curriculum[J].IERI Procedia,2012,(2):362-366

[15]李克东,谢幼如.高校网络课程建设与应用的质性研究[J].开放教育研究,2011,(1):15-21