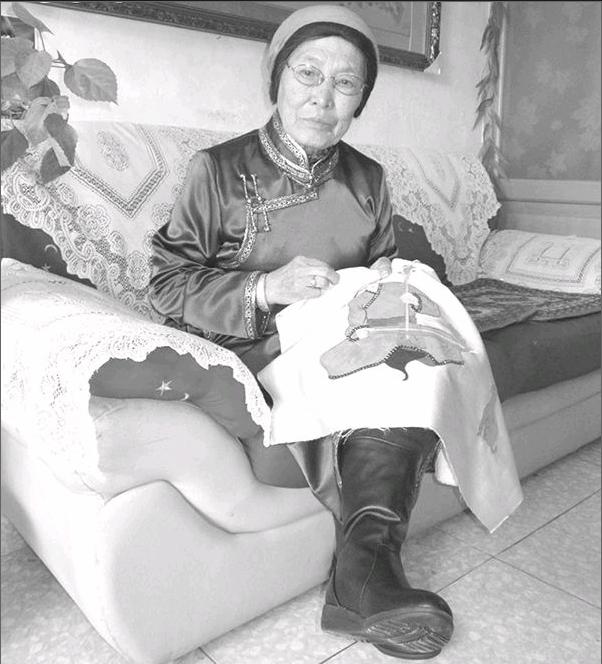

包七月:民族传统文化的传承人

2014-12-13刘浩淼

刘浩淼

她从如花似玉的少女时代开始,就痴心民族文化传承,而今虽已年逾古稀,却依然钟爱不减。

“可以不吃饭,可以不睡觉,在生命的印记中,蒙古刺绣、贴绣和绘画始终如影随形,无法割舍,难以放弃”。在扎旗鲁北街道威林社区举办的“包七月蒙古刺绣个人作品展”现场,挤过摩肩接踵的参观人群,记者见到了这位身材虽然清瘦,但精神矍铄的民间民族文化传承守望者——包七月老额吉。

1940年7月出生在扎鲁特旗原毛都苏木的包七月,自幼就独具绘画和刺绣的天资。那时候,由于物质匮乏,用于刺绣的各类丝线等几乎成了奢侈品。所以,最初,无论是在和“发小”们戏耍的沙滩上,还是在家中平展的墙壁上,都留下了七月的“杰作”。

七月的母亲是一位民间刺绣高手,也是她的启蒙老师。耳濡目染,七月开始“偷偷”学艺。12岁的时候,她的第一件作品——一双精美的刺绣蒙古靴问世了。

“当时因为根本没钱买丝线和绸子等刺绣的东西,所以绣制蒙古靴这事最初也是瞒着母亲的,直到把完成的靴子胆怯地拿给母亲看的时候,母亲惊呆了!也就是从这一天起,母亲把她的全部‘压箱底的丝线、图样、丝绸等一股脑儿地给了我,自此后,父母对我的这一爱好也开始‘放任 不管了”。谈及往昔,老人一往情深,泪眼婆娑。

花开花落,青春流逝,而唯一没有改变的,就是她对民族文化传承的苦苦追寻。成家后,尽管生活清苦,但对七月的这一爱好,丈夫也依然理解和支持。

“60多年来,用于购买刺绣等原料的投入超过10万元以上,完成大小作品近2000件,几乎全部是免费送给了爱好者。民族的东西真的不是用钱的多少来衡量的。”和老人家谈起这些年在经济上是否有回报的时候,老人朴实的话语深深地打动了记者。

民族的就是世界的。近年来,七月的作品在扎鲁特旗举办的各种比赛中多次获得大奖。2012年11月,她的所有作品在通辽市科尔沁博物馆进行展览,展期达半年之久,先后有近万人参观、交流。

“包七月的作品继承和发扬了蒙古族传统的绘画、刺绣的神韵,她的创作题材广泛、视角独特,每一件作品都独具匠心,奔放中不失细腻,细腻中不乏温情。尤其是老人家无欲无求的执着精神,让人肃然起敬。”这是众多参观者在留言簿上的共同心声。

由于常年盘着腿坐在床上搞刺绣,活动量相对较少,如今,老人的膝盖关节全部长了骨刺,行动很不方便,眼睛也高度近视。

而让人高兴的是,老人的次子包满达继承了她的手艺。这位专业搞美术的小伙子,从母亲身上深深体会到了这些传统的、民族的瑰宝在现实社会中更需要发扬、传承,所以,现在他总是和母亲在一起探讨、交流,同时把一些现代的元素也融入到创作中,实现了传统与现代的水乳交融。

“平时前来向我学习的人太多了,现在最大的梦想就是把自己这辈子所掌握的蒙古刺绣、贴绣和绘画的一些技巧、针法等系统的东西编印成书,同时免费举办几期培训班,让更多的爱好者来学习、掌握它。这些世世代代传下来的东西,一定要有人来发扬光大呀。”

是的,民族传统文化的传承,就是由千千万万个像包七月一样的人来携手实现的。□

(作者系通辽日报特约记者)

责任编辑:刘秉承