邵译农:当超然变得可视时

2014-12-12许晟

许晟

1

“艺术之最高成绩,荟萃于一痕一纹之间,任何刀削雕琢,平畅流丽,全不带烟火气。”—— 梁思成

邵译农曾在自己的日记里写道:“艺术家是人类精神的自由之极。艺术的生命就是人性的自由。” 如果说他的早期摄影作品还在寻求一种与中国的社会或历史有关的映照和批判;那么近几年,在他新的摄影与装置作品里,他已经找到了一种关怀一切现实的方式,那就是回到对心灵的锤炼本身,并用极其严苛而隐忍的形式追求着眩目的自由。

这种自由首先是形式的,它属于当代艺术。今天的艺术家不必像古代工匠那样,遵循任何标准的引导;也不必像现代主义时期的“前卫”那样,创造或跟随任何少数派的潮流。艺术的形式从来没有像今天这样,得以用任何可能被看见的方式,直接与艺术家的精神世界相连。因此,这种自由也是精神的,从艺术家脱离工匠的身份,并获得自觉性的时刻开始,它就一直存在着。在欧洲,这一自由可以追溯到启蒙运动时期的艺术;而在中国,它是由唐宋之交的文人艺术家群体实现的。

对今天的艺术来说,这种自由从来没有变得如此个人化,因为当代艺术是没有标准的——人们总是在进行关于标准的讨论,或者试图创造新的标准。标准消失之后,或者至少对那部分足够清醒,并认识到这件事的艺术家来说,艺术的自由总是伴随着长久延续的孤独感。

于是,当代艺术常常变得喧嚣,并以强大的,外向性的形式来对抗孤独。可是,无论有意无意,一切作品的形式都承载着艺术家的精神,而在那些充满着喧嚣外表的作品里,我们常常能看到艺术家对孤独的恐惧。和其它时代的艺术一样,这样的作品也折射出一个时代的精神,因为这是一个容易令人恐惧的时代。如果这种恐惧的表达方式和艺术家的人格相契合,并以知行合一的方式,在目的和形式上到达极致,它们可以成为这个时代的标志。比如安迪.沃霍尔或者村上隆就在承认这种恐惧,他们的作品像是充满“烟火气”的,抵御孤独的狂欢,并几乎让人感觉到被它们覆盖的伤感。

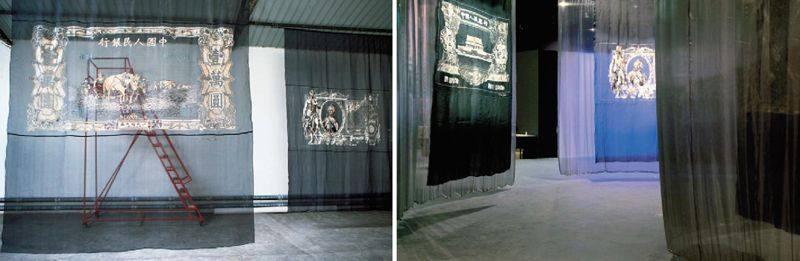

另一些艺术家遵从自工匠时代的艺术传承而来的,安静的力量。邵译农就在用装置的方式,继承这个不受国界与时间阻隔的传统。古代工匠相信某种源自宗教信仰的,对形式的敬畏感,并在世代传承的经验中,努力让自己的作品具备这种力量。对今天的艺术家来说,宗教对艺术形式的整体影响已经不复存在,也就不再能引导观看的方式;但在个体艺术的碎片中,仍然有非宗教的信仰在延续:他们相信超然的精神高度的存在,并相信艺术的目的不是对孤独的抵御,而是在一切时代中延续这种自古而来的高度。

古代工匠的作品就是这种高度的证据,而今天,这样的艺术家需要重新寻找到达那里的方法。他们同样需要以知行合一的方式,不断向内深入内心,由此具备形式的敏锐,并让心性的高度與形式的高度相统一。他们的喧嚣之处不在当下,而在古今一切足以洗涤心灵的作品当中;这样的喧嚣如梦幻泡影,却充满喜悦,并因此是不带“烟火气”的。邵译农所追求的自由就通向这里。

2

“艺术家是来自各处的感情的容器:从天空,从地上,从一小片纸,从一消失的形状,从蜘蛛的网。” —— 毕加索

邵译农的作品是容易被欣赏的,因为即便是对艺术一无所知的观众,也能在好奇心的驱使下,发现作品的精湛工艺,并被充满神秘气息的形式所诱惑,并至少感受到最低限度的视觉愉悦感。其原因在于,作品在极端个人化的探索和创造后,会形成内聚的力量。它拒绝以可见形式之外的任何方式去传递内在状态,这种对绝对的形式力量的追求,会将艺术家最为个人,最为本源的天性展现其中,并因为天性的普遍性让作品具备公共的价值。由美的天性而起的作品可以是最为初级的作品,甚至装饰品;而沿着内心的轨迹游走,并最终又回到天性的作品,则把天性变成了自然光辉的散发。

这种单纯的光辉,我们可以将其归为“善”的层面。天性与“善”有关,审美与“美”有关;“善”可以是纯粹感性的,感觉的,因此可以是公共的;而“美”则必须感性与理性合一,或者说跨越两者的边界。“美”必须以“善”为基础;天性之后,才是审美。邵译农的作品无疑在启发这种审美的高度。

在他的“木本心”这件作品里,每天涂抹的油漆为树木不断添加新的年轮,最后展现出一个树干的七彩断面。这件作品几乎成为邵译农作品的一种缩影:在极其繁复耗时的过程之后,得到与某种物质既有的特质相同,却又绝不会自然呈现的形态。这种形态是一种单纯的结果,它虽然消耗了时间,却不强调过程的重要,而指向最终结果的凝聚,也就是回到最终形式的力量当中。这种力量非过程的集聚而不可得,而一旦形成,过程就只成为一种作品的记忆。

无论“木本心”,还是“天地-罗绮”,邵译农的作品都是随着对象本身的态势而生长完成的,它们注重材料本身的特质和情感,却又因其生长性而区别于物派的抽象,并在生长的过程中被赋予一种不同于物质本身的记忆。它们的记忆来自材料,也来自艺术家的内心对这种材料的领会和想象。这两种记忆容为一体,让作品具备了主动的性格;它具备了自己的生命历程,并由此能够以实在的,自立的,非抽象的方式立足当下。

因此,在“九枝文”这样的作品中,我们看到的是树枝形态的演化。它们的演化是非自然的结果,却又符合树枝的自然态势。这种态势原本是抽象的,却在邵译农对它的领会中,演变成了实体。我们看到的是艺术家的内心对这种态势的映照;当超然变得可视时,艺术家的内心也变得可见了。它们在形式的相互映照中同属一物。对态势的感知是为“知”,对形式的实现是为“行”,当这种映照被准确地实现时,也就实现了形式层面的知行合一。

在“圣子非”、“如如之心”这几个系列作品中,内心的宽度被延长了,因为塔的态势是超越个体生命的长度的。人的经验来自与生命等长的时间;而人的记忆却可以超出这一范畴,将遗传在血液中的生命与文化密码包含其中——就像草木山石的记忆可以延展到大地的记忆中一样。人的记忆积累为经验;而人的经验又唤醒更为深远的记忆。“塔”就是邵译农在通过自己对材料与形态的经验,进入更为久远的记忆中。他将自己生命的记忆边界展开,融入到一种纪念碑式的态势里,并寻找自己在一个新的领域中的存在方式。他相信,这种态势会引导生命的高度,并在那里让内心获得更深远的束缚与自由。

3

“一个有责任的艺术家,他自身就已包涵了批判性、颠覆性、创造性、预见性。” —— 邵译农

装置艺术的缘起被普遍认为是杜尚的“小便池”,这件作品也同时被看作是达达主义和观念艺术的起点。然而,自那以后,现代主义以来的艺术世界形成了一个很不好的习惯,就是常常以艺术史的价值去衡量一件作品。这让很多艺术家和学者忘记了一个基本的事实:艺术史是为作品而存在的,而不是相反。

对“艺术史价值”的认可来自现代艺术以来的“反叛”习惯,也就是以一种更“前卫”的潮流去推翻过去的“前卫”的策略。这种反叛逐渐成为权力的宣示,并代替了黑格尔所说的“崇高”,成为现代以来的新艺术的最大动力。无论追求“权力”还是“崇高”,都源于艺术自身的“宣泄”需要;其不同在于,“权力”的策略更加看重历史,并因此更靠近工具理性的思考方式。

从杜尚开始,装置艺术作为一种新的媒介,一直承载着颠覆性的姿态,它本身就成为一种实现艺术史价值的工具。这自然与它的缘起息息相关。可是,在兴起于20世纪初的,对艺术运作方式的无尽调查与解构当中,一切“反叛”都终于失去了实质的对象,并成为姿态的装点。在今天这个没有标准的艺术世界里,“反叛”的策略已经失去了最基本的效用,新媒介的反叛性也随之不复存在。实际上,一切杜尚以来的新兴媒介的反叛性都已经不存在了。这些媒介也终于脱离了历史工具的角色,和绘画或者雕塑一样,变成了最为基础的媒介本身。

当历史的价值变得虚无,当批判和反叛的立场变得虚伪,装置艺术家应该为何而创作?也许,我们反而能从这样的转变里看到一种最朴实的诗意。而如前文所述,邵译农在用自己的方式面对这个挑战。他对材料本身怀有更深厚的情感和感知能力,这是个人天性使然,也来自多年沉淀的经验与修养。他那些基于物质特性的创作,源于对自然法则的崇尚,对想象力的遵从,以及一种深远的内在情感的释放。因此,我们可以说,他的装置艺术具备一种内敛的浪漫主义精神,并区别于整个中国当代艺术界仍然停留在工具理性思路上的装置方法。

这种浪漫也揭示着中国文人的修养与境界。邵译农的作品与中国传统这个整体无关,也无心建立那不可能存在的,所谓传统与当代的联系,却承载着中国自古最为要紧的气韵与精神。如果说视觉艺术的最高目标是某种可见却又抽象的精神态势,那么邵译农就在把一切沉淀与思考都化作最为安静的作品,来承載和延续这种态势。它没有国界之分,但对邵译农来说,它在自己的土地上又必须以中国的方式显现出形态。

邵译农的作品还没有完全达到他所期待的高度,他对此有明确的认识。他曾经说,自己宁愿当一个更绚烂的时代的垫脚石,但我们能够期待的也许更多。对艺术成就的坦然来自他对纯粹高度的尊重及信念,并由此决定了他对待作品与艺术的方式。“信念”为知,“方式”为行,这便是他作品的源头所在。实际上,“知行合一”本身就是一种美;如若所知所行都为大善,结果就必定与大美有关。

2013.11