新闻传播社会学视域下的台湾苹果动新闻考察

2014-12-02王汉熙,刘凯,万成娜

王 汉 熙,刘 凯,万 成 娜

(1.武汉理工大学湖北省数字制造重点实验室;2.武汉理工大学出版社;3.武汉理工大学《数字制造科学》编辑部,湖北武汉 430070)

动新闻是由香港壹传媒有限公司 (以下简称壹传媒)旗下的《苹果日报》于2009年11月12日在台湾首创的一种数字化全媒体新闻传播方式。它是一种将承载于报纸上的文字图片新闻以活动漫画形式进行表述,并通过互联网络发布于特定的电子商务网站,读者通过计算机终端或手机终端,登录网站进行阅览的新闻传播形式。动新闻的核心价值在于以典型的数字化新闻产品找到了纸印新闻报业向数字化全媒体报业转轨变型的通道。

苹果动新闻一经推出即在台湾社会引发重大争议,争议问题从动新闻内容的“腥膻色”到动新闻是否符合新闻真实性原则,等等。这些争议最终必将回归到新闻传播社会学、新闻编辑学、新闻出版工程、媒介伦理学等相关基础原理的探索、发展与创新。笔者在此讨论苹果动新闻所引发的新闻传播社会学现象。

一、新闻传播社会学理论框架

新闻传播社会学是社会学、新闻学和传播学的综合交叉学科,其学科定位和理论框架受到社会学、新闻学和传播学的共同制约。

1895年,德国教授科赫 (Koch)成立了新闻研究所,以社会舆论作为新闻学研究的核心,开启了新闻社会学研究。1909年,被誉为美国新闻教育之父的布莱耶 (Willard G.Bleyer),在设计新闻学四年制本科教育核心课程时,把新闻社会学列入其中。①孙瑞祥:《传播社会学:发展与创新》,《天津师范大学学报》(社会科学版)2004年第2期。1910年德国召开第一次社会学大会,社会学家马克思·韦伯 (Max Weber)向大会提出:“社会有必要进行最纯粹的科学研究的第一个课题,就是新闻的社会学。”①徐培汀:《新闻社会学初探》,《新闻大学》1988年第1期。1940年代,美国学者关注到新闻传播活动对于政治和选举的影响,拉扎斯菲尔德 (Paul Lazarsfeld)撰著了《人民的选择》(The People's Choice),拉斯韦尔 (Harold Lasswell)发表了《传播在社会中的结构与功能》(The Strcture and Function of Communication in Society);②郭庆光:《传播学教程》,北京:中国人民大学出版社,1999年,第195页。此后,东京大学新闻研究所研究员、日本国立舆论调查所所长小山荣三出版了《新闻社会学》(1951年),③孙瑞祥:《传播社会学:发展与创新》,《天津师范大学学报》(社会科学版)2004年第2期。这标志着新闻社会学理论框架开始构建。1960年代,批判论学派在欧洲萌芽,他们将个体置于社会背景之中,研究传媒与权力、意识形态、文化之间的关系,形成了政治经济学派、文化研究学派等分支。④张希圣:《管窥新闻社会学》,《延边大学学报》(社会科学版)1985年第3期。1970年代,美国对于新闻社会学的研究进入兴盛期,相继出版了塔奇曼 (Gaye Tuchman)的《做新闻》(Making News)、甘斯 (Herbert J.Gans)的《决定什么是新闻?》(Deciding What's News)和《民主与新闻》 (Democracy and the News)、莫罗奇 (Harvey L.Molotch)和莱斯特 (Marilyn J.Lester)的《新闻作为有目的的行为:关于常规、以外事件以及丑闻的策略性使用》 (News as Purposive Behavior:On the Strategic Use of Routine Events,Accidents,and Scandals)以及舒德森(Michael Schudson)的《新闻社会学》(The Sociology of News)。上述创见,形成了新闻社会学的发展轨迹。

在新闻理论学科中,有传播社会学和新闻社会学等两个社会学专业。传播社会学研究范围较广,包括大众传播的社会功能研究、传播者受传者研究以及大众传播的批判性研究等多个研究方向。新闻社会学最初以新闻传播效果研究为主,随后扩大到对新闻生产的研究,包括社会、经济、文化、政治等多方面因素对于新闻生产的影响。蒙南生在其撰著的《新闻传播社会学》中提出了新闻传播社会学这一综合交叉研究方向。他认为,媒介生态环境可以划分为内、外两个方面:内部生态环境包括资源承载力、政治环境承载力和文化环境承载力;外部生态环境包括理论环境、舆论环境、法制环境、竞争态势以及政策环境。新闻媒体与社会生态环境的相关性,主要是探索新闻媒体与外部社会环境的互动作用、与其他社会组织机构的相互关系等问题;新闻传播活动与社会生态环境的相关性,主要是探索新闻媒体与报道对象的关系、与采访对象的关系、与受众关系、与上级组织和领导机关的关系以及与媒介间的关系。⑤蒙南生:《新闻传播社会学》,北京:中国传媒大学出版社,2007年。

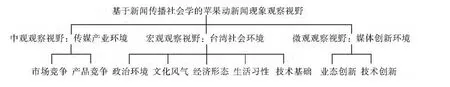

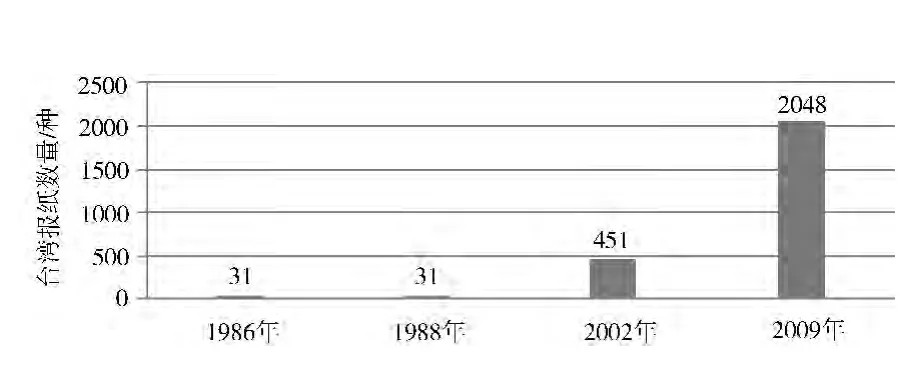

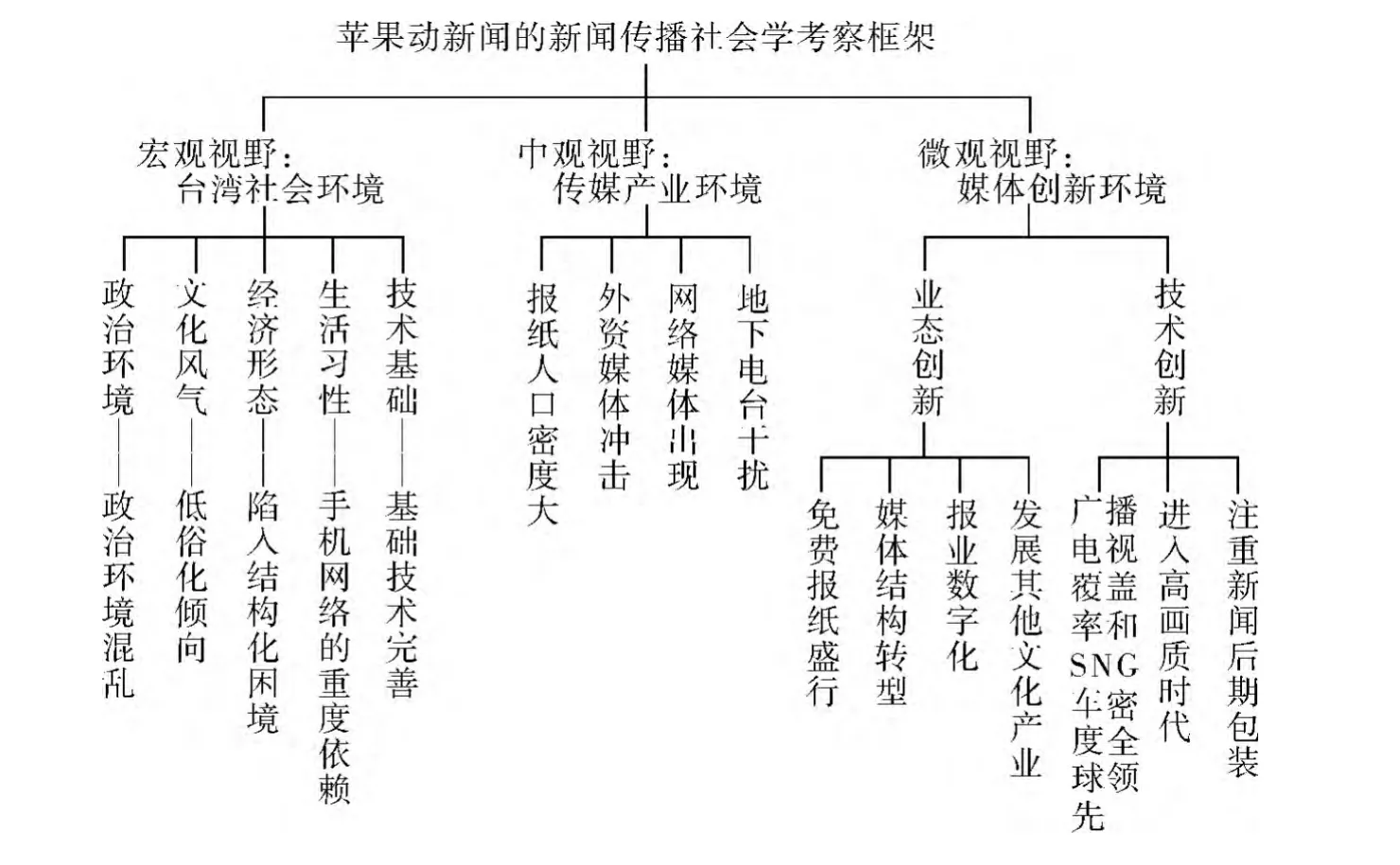

苹果动新闻作为台湾地区所独创和特有的新闻传播方式,其出现、传播和应用受到台湾地区诸多特有社会因素的催生和培育。笔者拟基于新闻传播社会学的观察视野,讨论台湾苹果动新闻出现和风行的原因,并构建研究框架如下:

二、苹果动新闻出现与台湾现行社会形态的关联性

新闻媒体是社会文明、社会价值、社会风气的传播者和倡导者,是社会信息和社会交流常态化、功能化和体制化的工具载体。新闻媒体的存在,与其所处的社会环境和价值取向相互依赖并相互制约;新闻媒体的发展,与其所处的社会环境和价值取向相互联系、相互促进。

新闻媒体的报道对象是人类的日常社会生活,涉及政治、经济、文化、科学等等方面。因此,对于苹果动新闻存在环境的考察,需要从其表现形式所依存的台湾社会形态,例如政治环境、文化风气、经济结构、生活习性和技术基础等方面展开。

(一)台湾的政治环境

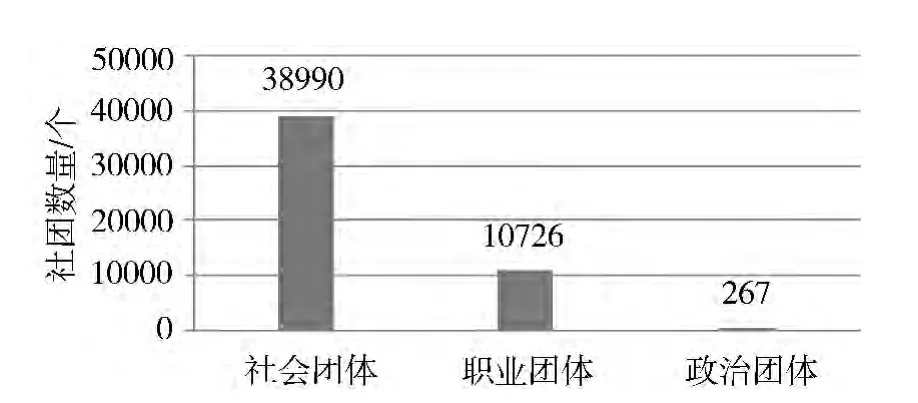

台湾地处海隅,由于海峡的隔断、渡海工具的落后,或者因为政治、经济及社会的动荡,中国历代朝廷对于台湾的控制和管理时强时弱。地理大发现后,欧洲航海者在台湾建立起航海补给立足点,从此台湾成为影响中国政局的一个问题。故而对于台湾政治环境的观察,必须基于台湾的历史进程轨迹:1624年,荷兰占领南台湾,遭到台湾人民的反抗;1661年,郑成功收复台湾,建立政权;1683年,康熙皇帝击败郑氏政权,国家实现统一;1895年甲午海战失败,清政府将台湾割让给日本,日本的侵占造成了台湾社会的历史悲情;第二次世界大战反法西斯阵营胜利,台湾回归祖国;二二八起义,再一次在台湾人民心中造成了挥之不去的历史隔阂;1949年,国民党政权迁徙台湾,发布《台湾省警备总司令部布告戒字第壹号》,宣布台湾省实施戒严,这给台湾人民带来难以弥合的创伤;1987年,国民党当局宣布台湾解除戒严,撤销新闻检查,恢复台湾人民的人权与自由;1996年台湾开放大选,台湾社会一次又一次地被动员,无法休养生息。①《台湾现行的选举制度》,2007年12月11 日,http:∥tw.people.com.cn/GB/83207/107453/6640972.html。经历了如此多的历史动荡,为了生存自保,台湾社会流行抱团结社②《台湾新增15个政党 目前总计有224个》,http:∥news.ifeng.com/taiwan/1/detail_2012_12/29/20663309_0.shtml。(见图1)。据检索,截至2012年10月,台湾共有政党224个③《台湾政党列表》,http:∥zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%94%BF%E9%BB%A8。(见图2)。

图1 台湾岛内社团数量统计 (截至2012年6月底)

图2 台湾岛内政党数量 (按成立的时间段划分)

以台湾全岛现有人口23,293,593人计,④《台湾人口》,http:∥zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%BA%BA%E5%8F%A3。平均每10.4万人就拥有1个政党,平均每598人就拥有1个社会团体,平均每2,172人就拥有1个职业团体。台湾14岁以下的儿童占总人口16.62%,即台湾14岁以上人口约19,422,198人,减去儿童群体,实际上平均每8.6万人就拥有一个政党,每498人就拥有一个社会团体,每1,811人就拥有一个职业团体 (这其中并未减去失智人群)。因此,在这样的结社格局下开展社会选举,获取胜利的最便捷路径和最轻松方法就是将选举操纵成为政党之间或社团之间的对抗。在台湾解除戒严后的25年中,以选举为中心,台湾的各种势力在政党体制下集合成泾渭分明的蓝、绿两大政治集团。台湾新党主席郁慕明将台湾最近20年归结为“20年恶斗”。⑤《郁慕明批评马政府政策 呼吁台湾要全面开放》,http:∥news.ifeng.com/taiwan/1/detail_2012_11/26/19547413_0.shtml。

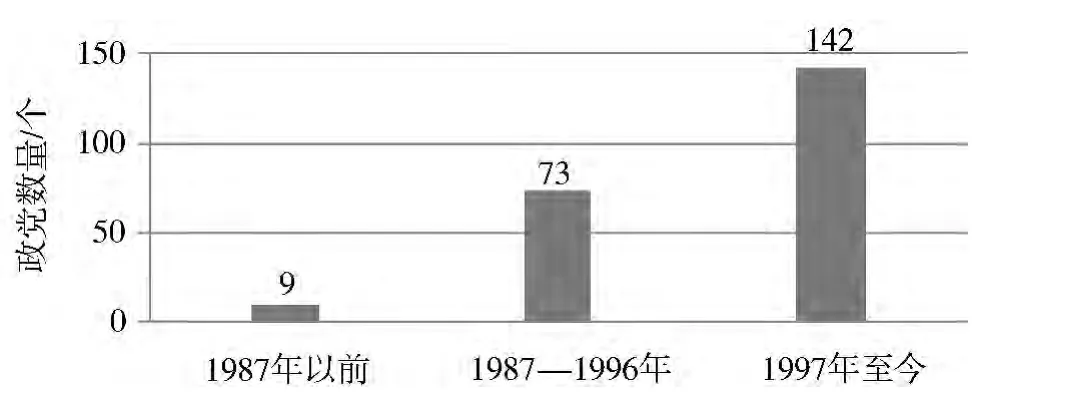

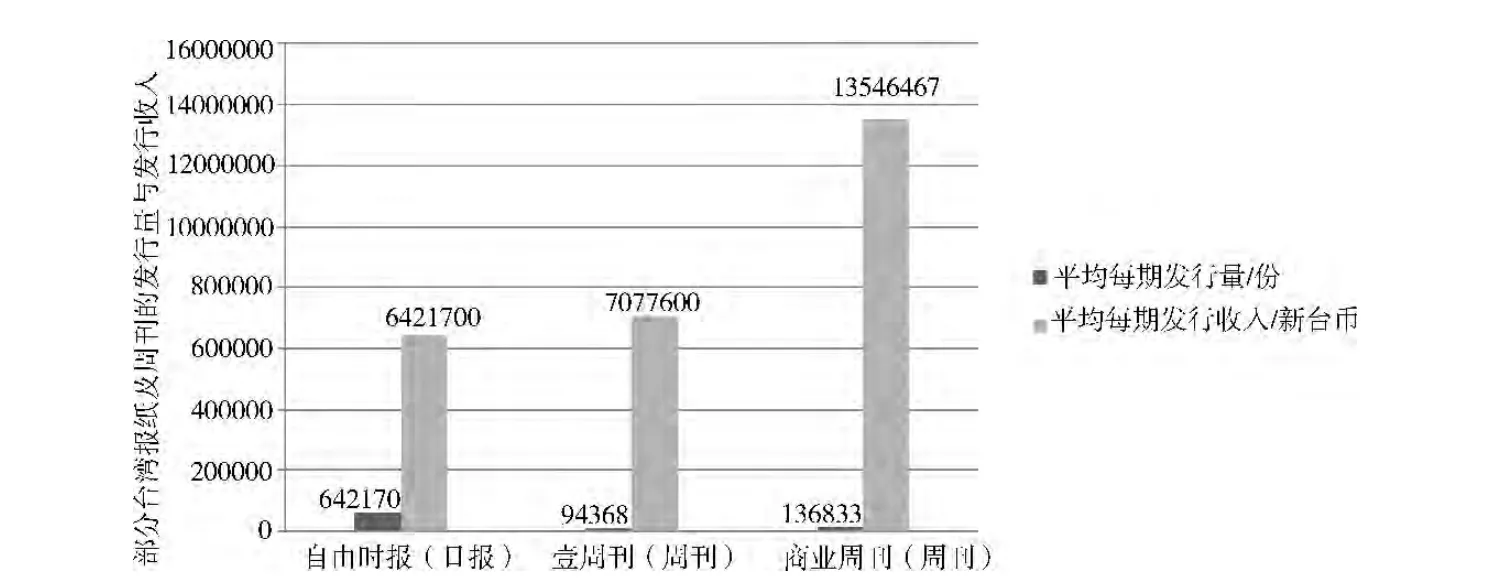

曾任民国总统府秘书长的吴鼎昌有句名言:“政治资本有三个法宝,一是银行,二是报纸,三是学校,缺一不可。”⑥《“多面”政客吴鼎昌》,http:∥cul.sohu.com/20101215/n278313171.shtml。国民党当局退守台湾之初即通过戒严来控制新闻报业。据检索,在解除戒严之前的1986年,台湾全岛只有报纸31家。解除戒严后,新政党纷纷涌现,新闻传媒成为政党和政客曝光的舞台,新办报纸数量骤增,到2009年突破了2,000家⑦《台湾媒体》,http:∥zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%AA%92%E9%AB%94。(见图3)。除报纸外,台湾的其他媒体也不断涌现,形成了巨大的新闻传播能量 (见图4)。

图3 台湾报纸规模

图4 台湾媒体规模 (截至2009年9月)

在传统媒体被政党控制、为政客选举服务的情况下,台湾社会急需一种不受政治挟持、具有娱乐八卦精神的轻松传播媒体,以迎合台湾普通民众的生活喜好。《苹果日报》适时推出苹果动新闻,打破政治挟持,并通过手机新媒体传播。新的传播形式与台湾社会的低俗、浮夸风气产生发酵反应,同时受到收视率、发行量的巨大压力,出现以“膻腥色”为主要内容的苹果动新闻就成为社会必然。

(二)台湾的文化风气

截至2011年底,台湾户籍登记人口年满15岁以上者共计1,972万人,占总人口84.92%。在教育程度上,大专以上占38.2%,高中 (职)占32.3%,小学及初中为27.7%,文盲率 (不识字率)为1.8%。①《台湾高教程度逐年增!追平韩国输日本 胜过英、德、法》,http:∥www.nownews.com/n/2012/03/31/946。由于历朝历代大陆人民向台湾迁徙等原因,台湾族群较为复杂。按照台湾历史进程观察,目前生活在台湾的居民主要分为四大社会族群,其中原住民占台湾总人口的2%,客家人占12%,闽南人占73%,外省人占13%。②《台湾族群的划分》,http:∥www.worlduc.com/blog2012.aspx?bid=4639808。

古代迁徙到台湾的原住民,形成了独有的南岛文化;明清以来的大陆人民在向台湾迁徙时,带来了明清时期的中原文化;欧洲人的入侵,在台湾留下荷兰、葡萄牙、西班牙等文化成分;日本长达50年的侵占,在台湾留下了日式文化成分;在1949年迁徙来台的大陆各省居民,又带来了大陆各地民俗文化;1950年以后,美国第七舰队的进驻,在台湾留下了美国文化成分。这些文化共同构成了台湾岛内现今多元广域的文化形态。由于台湾的海岛封闭属性,以及迁徙居民所特有的村落式抱团居住方式,上述文化元素得以独立地保持和延续。欧洲航海居民由于其既定的职业特征,其携入的荷兰、葡萄牙、西班牙等文化,更多的是水手文化和海盗文化;日本侵略者由于其既定的统治使命,所倡导的日本文化更偏重于奴性和残暴;美国海军藉于第二次世界大战所获得的战胜国红利,推崇的是蛮横霸道、及时享乐和性开放。这些复杂因素导致了低俗文化的流行和逐步泛滥。

低俗文化在台湾电视节目中表现最为明显。牛隆光和林靖芬在《透视电视新闻:实务与研究工作谈》一文中归纳了台湾电视新闻的内容特征,如强调软性新闻,转向私人领域、关注“腥膻色”新闻,重视受难者新闻、命运乖张新闻及英雄新闻,偏好娱乐化资讯和垃圾新闻。③参见张应辉、邓敏容:《比较视野下的两岸电视新闻报道》,《现代传播》2007年第6期。有学者对台湾娱乐节目的特点进行了总结,认为台湾娱乐节目低俗化表现在:单纯追求感性娱乐、热衷男女情事话题、弱化观众智力、崇尚世俗价值观念以及对传统道德标准的反叛等5个方面。④郭晓丽:《台湾娱乐节目低俗化对青少年的负面影响》,《新闻爱好者》2010年第17期。

新闻传媒是社会信息沟通的功能体制,新闻传媒的生存必须以社会需求为导向,必须适应于政治环境和文化风气。台湾的低俗文化氛围为壹传媒在台湾的生存与发展提供了极为适合的空间和土壤。壹传媒原属香港媒体,由于其政治态度偏激,报道选题八卦、内容低俗、风格哗众,逐步被香港民众所抛弃,加之香港地域狭小,消费人口有限,导致其在2000年后,开始转向台湾发展。

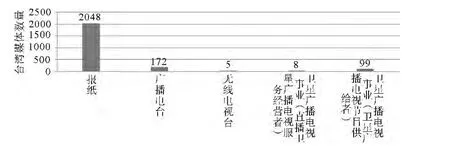

进入台湾后,壹传媒准确把握到台湾民众在戒严统治中形成的愤懑和抑郁心态,利用威权统治之后松弛失序的社会管理空间,采用八卦新闻将民众视角聚焦于名人绯闻、官绅劣行和社会不公,成功地行销了台湾版的《苹果日报》和《壹周刊》。经过多年经营,壹传媒已在台湾立稳,成为台湾地区发行量最大、盈利最多的主要传媒公司 (见图5)。

图5 台湾地区报刊受众规模调查 (资料来源:台湾尼尔森媒体研究)

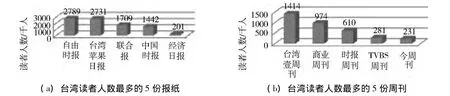

通过建立台湾最强大的狗仔队,《壹周刊》实现了“裸体与尸体+枕头与拳头”的报道选题定位;①张勇锋:《报纸新闻数字化过程中的底线与操守——以〈苹果日报〉“动新闻”事件为例》,《新闻爱好者》2010年第5期。《苹果日报》常以社会新闻作头条,采用血腥暴力和场面震撼的大幅彩色图片,佐以辛辣的政治评论和舆论煽情,抓取了读者眼球。《壹周刊》和《苹果日报》分进合击,共同营造了偏激和夸张的新闻报道程式—— “苹果化新闻”。壹传媒对于名人隐私的揭露和对政治人物的抨击,以及对于绯闻、凶杀、暴力、八卦的刻画,②《壹传媒》,http:∥baike.baidu.com/view/1032447.htm。招致了社会各界的不满与抗议,引发了一系列司法诉讼。但是,壹传媒却借助舆论讨伐和司法诉讼,扩大社会影响、提升商业名气、扩张市场份额,逐步成为了社会娱乐新闻的头牌,构建了其独有的社会娱乐新闻传媒市场竞争模式 (见图6)。苹果动新闻则继承了壹传媒新闻选择的传统,建立起立体化和动态化的社会娱乐新闻选题细分结构 (见图7)。

图6 壹传媒社会娱乐新闻市场竞争模式

图7 苹果动新闻对于社会娱乐新闻选题的细分结构

在《苹果日报》和《壹周刊》成功地抢占了台湾传媒市场半壁江山之后,苹果动新闻再一次对台湾本土媒体发起市场冲击,对台湾本土传媒生态造成革命性颠覆。

1.腥膻色:苹果动新闻自创刊以来,一如壹传媒所既有的传媒文化,将新闻题材定位于社会八卦,聚焦于性侵害、性骚扰,以及名人偷情嫖妓,用动画语言形象化和视觉化地表述暴力行为、性行为、自虐行为,受到了台湾社会各界的严肃批判与强烈抨击。

2.侵犯人权:苹果动新闻采取动画形象描述隐私,损害了新闻事件当事公民的个人形象,对于新闻事件当事公民个人构成了二次社会伤害,侵犯了新闻事件当事公民个体人权。

(三)台湾的经济形态

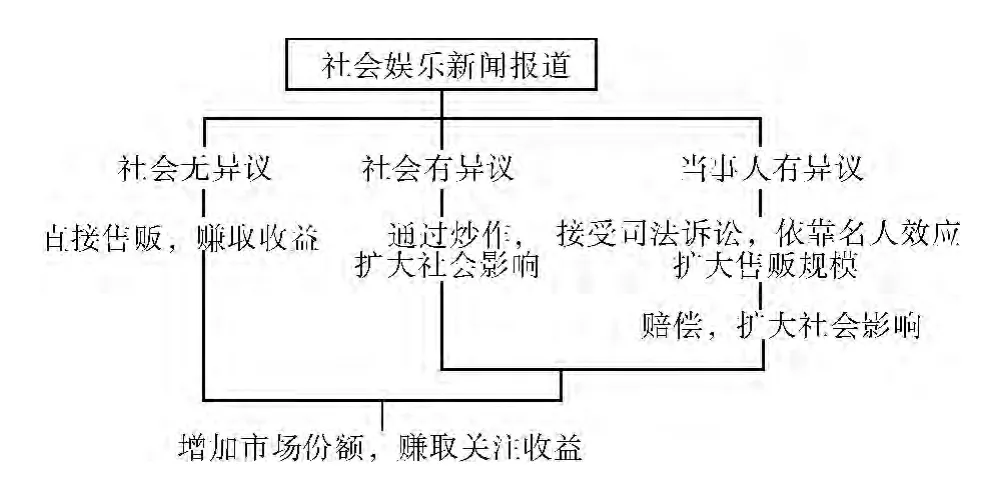

台湾地域狭小、四海隔阻。由于内需乏力,台湾经济难以独立生存,海外订单是台湾经济的根本支撑。为了迎合海外市场,台湾经济形态被塑造为无根、浅碟、加工和依附形态,导致台湾经济经常在经济亢奋与经济恐惧两个极端位置振荡。生活于这样结构性振荡经济形态之下的台湾人民,拥有特殊的敏感,新闻传媒不可避免地成为台湾民众了解政治氛围、经济状况、社会动态的温度计。在这种广泛且深入的需求带动下,台湾新闻传媒产业得到了快速和长足的发展 (见图8)。

图8 2012年1~6月部分台湾传媒发行情况 (数据来源:财团法人发行公信会2012年上半年数据)

在国际金融危机大背景下,台湾经济不可避免地出现了停滞趋势,这使得台湾民众的工作热情受到挫折,赚钱动能受到抑制,不由自主地将注意力从工作转向生活。苹果动新闻给这个时代的台湾受众提供了全新的阅览体验,根据美国专门从事网站浏览规模世界排名的Alexa网站2012年8月7日的调查数据,动新闻门户网站日均 (取一周平均值)IP访问量约为42.6万,PV浏览量高达184万余次,这种现象与美国1930年代经济大萧条中电影业的火爆经历,即所谓的口红效应 (Lipstick Effect)①20世纪30年代美国经济大萧条时,经济学家发现,口红之类的低额小商品销量反而会直线上升。经济学家的解释是,尽管经济不景气,但人们仍然会有着强烈的消费欲望,由于手头消费资金极为有限,所以会转而购买口红之类的“廉价的非必要之物”,以“安慰”自身对于物质的渴望。同时,经济的衰退尽管会导致收入降低,消费减少,但这也导致消费者手中反而出现了一点“小闲钱”,正好去买一些“廉价的非必要之物”。除口红外,电影、动漫游戏也是口红效应的受益者。极为相似。

(四)台湾人的生活习性

根据2012年6月统计数据,台湾劳动力人口达到1,134万,失业率为4.24%,其劳动力就业由农业 (占从业人口的5.06%)、工业 (占36.29%)和服务业 (占58.65%)构成。②《台湾经济》,http:∥zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%B6%93%E6%BF%9F。台湾的经济形态,决定了台湾民众的从业结构以产业工人和白领人员为主体。由于作业自动化,产业工人开始转向以使用数控加工为龙头的技术产业;而互联网络和办公自动化系统的引入,使得白领人员的工作开始依托于电脑。因此,台湾现代上班族,有相当部分每天是在电脑旁度过。有观察者以漫画形式总结出台湾上班族所拥有的21个特点,③《现代上班族的 21个特色,你有吗?》,http:∥www.jcnews.com.cn/szbk/thrbwbb/html/2012-08/13/content_175370.htm。其中7项与网络、电脑或手机紧密相关,这说明了台湾社会正在朝向数字生存空间转型,同时也表明台湾上班人群对于网络、电脑或手机有着强烈的依赖。

台湾产业人群对于网络、电脑和手机的需求与应用,为苹果动新闻的传播创造了广泛和强大的潜在受众群体,为苹果动新闻的风靡创造了巨大和可持续发展的市场空间。

(五)台湾的技术基础

台湾的互联网服务供应商分为基于ADSL系统的电信服务供应商和基于Cable系统的有线电视服务供应商。据统计,基于ADSL系统的中华电信的电信服务占据了台湾96%的用户市场;截至2011年3月初,台湾上网人口为1,695万,其中使用宽带网络人数为1,435万,宽带使用普及率为70.58%。④《台湾媒体》,http:∥zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%AA%92%E4%BD%93。在移动互联网方面,台湾地区行政当局的通讯传播委员会 (NCC)的资料显示,2010年第2季度,台湾的移动通信用户数为2,717万,全台湾拥有手机号者占人口比例的117.4%,也就是说每100位台湾民众持有117.4个手机号。其中,2G手机号数量降低至885万,PHS(小灵通)用户数为101万,3G用户数量高达1,731万。⑤《FIND:2010年第二季度台湾移动互联网市场概况》,http:∥www.20ju.com/content/V154762.htm,2010-10-11。

台湾当局认为数位汇流 (三网融合)在普及民众教育、落实医疗服务、提升产业发展、预防自然灾害、促进社区互动等方面具有重要价值。2002年以来,逐次启动了由“e-Taiwan计划”(2002—2007)、“M-Taiwan计划”(2005—2009)、“u-Taiwan计划”(2007—2011)和“i-Taiwan计划”(2009—2012)等阶段性计划组成的“智慧台湾”3G无线传输网络建设计划。按照这个计划,到2015年,台湾全岛70%的家庭用户将享有50Mbps的有线宽带网络,光纤用户规模将达到400万户,无线宽带用户规模将达到200万户,数字电视普及率将达50%。台湾智慧城市建设计划对于苹果动新闻的风靡提供了无与伦比的技术基础。上网及视频等3G功能,为手机阅览提供了技术支撑,也为数字传播创造了技术条件。3G的基础技术平台就是三网融合。三网融合为动新闻的采访、传播、阅览和消费奠定了技术基础,使得苹果动新闻的无缝传播和无隙阅览有了可靠的技术保障。

三、苹果动新闻的出现与台湾传媒产业竞争的关联性

(一)台湾传媒产业竞争态势

1.台湾报纸人口密度:截至2012年10月,台湾全岛实有人口23,293,593人。根据AC Nielsen调查,2012年台湾总体阅报率只有45.6%左右,也就是说台湾地区有超过一半以上的人口 (约合12,671,715人)不看报纸;①《台湾》,http:∥zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E7%81%A3。结合台湾拥有2千种以上报刊的现实,在进行报纸阅览的10,607,357台湾人口中,平均每5,179人就拥有一种报纸。

2.外媒资本进入台湾市场:1990年代后,海外媒体资本纷纷进入台湾市场,其中以壹传媒为其成功代表。外来传媒资本以获取投资收益为核心目的,不需要对培育友善和谐社会风气负责,也不需要对建立团结稳定社会氛围负责。由于其外资属性,不宜涉足投资地的政治生活,只能将贴近市民的社会文娱新闻作为报道对象,报道内容以揭露名人隐私为主,更能刺激市民的眼球。

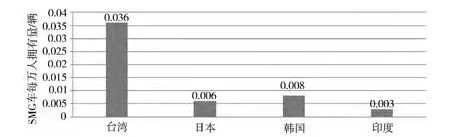

在电视媒体方面,据不完全统计,有7家海外电视传媒进入台湾市场,一共开辟了13个频道。如此多的外资电视传媒与台湾本地电视传媒的超烈度竞争,引发了台湾电视传媒的高技术竞争,各家传媒公司引进了大量先进电视采访和转播设备,使得台湾成为电视卫星直播车 (SNG)密度最高的地区 (见图9)。

图9 台湾与其他地区拥有SNG车辆的比较

3.互联网络传媒:如前所述,截至2011年3月初,台湾岛内宽带使用普及率已达70.58%。就本研究团队目前检索到的46家台湾报纸而言,有40家报纸媒体已开通官方网站,且网站建设良好,部分网站甚至开发了中、日、英、法等4种语言的浏览界面。

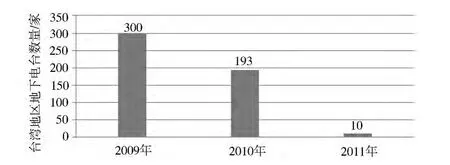

4.地下电台的影响:台湾地下电台发端于1990年代初,1994年地下电台开始与台湾南部地方政治势力联手,为民进党参选人造势,从此地下电台与政治选举密不可分。地下电台平时播音内容以奇闻轶事为主,但在选举或者政治敏感时刻,政治新闻的播音占据大量时段。②郑东阳:《独步全球的台湾地下电台》,http:∥opinion.nfdaily.cn/content/2009-01/22/content_4861290.htm。

由于地下电台涉及政党竞争问题,故而蓝、绿阵营对其态度并不相同。在政治角逐的考量下,地下电台虽然非法,但绿营执政期间一直未予取缔。2008年后,国民党执政,以地下电台假药节目坑害消费者的恶性事件时有发生为理由,加紧取缔,导致其大幅减少 (见图10)。

图10 台湾地区地下电台情况 (数据来源:《2009中国广播电视年鉴》、《2011中国广播电视年鉴》)

(二)壹传媒的竞争突围

尽管台湾地区名义阅报人口规模为10,621,878人,但落实于2,048家报纸,平均单家报纸承担的名义阅报人口仅为5,186人。这样的受众规模,显然难以构建稳健可靠、可持续发展的报业经济规模和市场空间。对于外资传媒入台,台湾当局只是简单地开放新的报纸出版资质,没有促进外媒资本与本地报业资本的嫁接融合、优化组合和资本重组,这就导致台湾本就狭小和拥挤的报业市场出现了更加残酷的恶性竞争。以壹传媒为代表的外资报业传媒,入台之初,为向当局示好,将新闻报道对象设定于社会娱乐新闻,仅此一招,就从台湾新闻市场划走了半壁江山,引发台湾本地传媒的集体反弹,对于壹传媒的打压从此不断,台湾报业市场出现了惨烈的同业恶斗。

台湾地区这种特有的传媒产业态势,逼迫传媒资本在报道选题上不得不标新立异,报道事件上不得不耸人听闻,报道方式上不得不推陈出新,但这不可能长久维持报业的市场份额和电视的收视率,打造具有传媒产业市场竞争力的杀手锏产品就成为一种必然和必须的选择。苹果动新闻就是携带了壹传媒关于社会娱乐新闻选题细分结构、互联网络、手机和动漫艺术表现形式等4种基因的数字全媒体新闻杀手锏产品。苹果动新闻在台湾取得成功的同时,壹传媒开始在台湾投资建立壹电视,着力打造“动新闻”,希望在《苹果日报》、《壹周刊》和壹电视的新闻报道中以动画包装新闻,开拓台湾电视传媒市场。为此,壹传媒斥巨资,在香港地区建立了一个30余人的研发团队,在台湾地区建立了一个多达300余人的制作团队。但是,台湾行政当局通讯传播委员会 (NCC)鉴于苹果动新闻在台湾政坛和社会所引发的强烈震荡,对于壹传媒所提出的壹电视的5张电视执照申请,在2009年12月2日以“续行审议”之方式暂缓通过。

受此挫折之后,壹传媒的资本收益开始动摇。为了进一步拓展台湾纸印报业传媒市场,壹传媒无视外媒资本的行为禁忌,大肆涉足台湾政治生活,《壹周刊》的报道对象开始锁定政治人物,随之而来的就是台湾当局的柔性钳制,2012年底壹传媒开始被柔性地清理出台湾传媒市场。

四、苹果动新闻的出现与台湾媒体创新的关联性

(一)业态创新

在报业竞争激烈的大背景下,台湾报业纷纷推出新的传播形式,如专门针对地铁上班族的免费报纸,媒体结构转型,传统报纸数字化,等等。

1.免费报盛行:台北地铁从1997年通车后,就出现了以“地铁族”为主要发行对象的免费报。2004年,联合报系推出了印刷精美的免费报—— 《可乐报》,日发行量10万份。①《台湾〈民生报〉停刊及其背景分析》,http:∥news.xinhuanet.com/newmedia/2007-03/18/content_5862945_1.htm。2006年10月,台湾《苹果日报》发行《爽报》,日发行量高达15万份。

2.媒体结构转型:优化媒体结构,由单纯的报业集团向传媒集团转变。如今台湾转型最完整的报业集团为中国时报系,拥有3张报纸、2种杂志、2个旅行社、1间运输公司、4个电视频道、4个网站等产业。壹传媒在台湾拥有多种传媒形式,包括3张报纸 (台湾《壹周刊》、台湾《苹果日报》《爽报》),1种杂志(《ME》),1个电视台 (壹电视)和1个多媒体平台 (壹网乐),正在向全媒体转轨变型。

3.报业数字化:纸印媒体市场不断收窄,收益持续走低,纸印报业数字化成为一种全球性趋势。在美国,美国三大新闻杂志已有两家停止纸印本,仅保留网络数字版。①《2012全球纸媒遇寒冬 美三大新闻杂志两家停印》,http:∥news.sina.com.cn/m/2012-12-29/104625924037.shtml。2000年,台湾诞生了第一家网络原生报《明日报》,却因财务不支,不久即宣告倒闭。如今,《中国时报》、《壹周刊》等报刊都开通了网站,并推出了数字报纸。与内地免费提供报纸数字版不同,台湾的数字报实行的是会员阅读制,如《壹周刊》,会员需要支付一定的费用才能阅读当天的报纸。

4.其他文化产业:为增加影响力,许多报业集团还开办了其他文化产业。其中,中国时报系旗下的时艺多媒体公司策划开展了系列文化活动,如推进了北京故宫和台北故宫的两宫联展,等等。②戴仲燕:《台湾主流媒体生态环境与竞争方式》,《传媒观察》2006年第10期。

(二)技术创新

1.广播电视覆盖率和SNG车密度全球领先:在人口仅2,300万、面积3.6万平方公里的市场中,台湾岛内共有178家广播电台、5家无线电视台、220余个有线电视及卫星电视频道,电视普及率100%、有线电视普及率85.2%。虽然地下电台仅剩10家,但NCC开放了155个小功率频道,使地下电台有转正的可能性。另外,台湾地区拥有24小时新闻台7个,多于第二名的美国与英国 (各3个)总和;SNG近百辆,超过日本71辆/1.2亿人、香港1辆/700万人、韩国40辆/4,800万人,密度为全世界最高,一旦发生新闻,百辆SNG云集,场面蔚为壮观。③参见《2009中国广播电视年鉴》和《2011中国广播电视年鉴》。

2.无线数字进入高画质时代:2008年5月15日,台湾第一个HDTV高画质无线数字电视频道HiHD试播,宣告台湾无线电视跨入高画质时代。2012年6月,台湾全面进入无线数字电视时代。④《台湾开始逐步关闭模拟信号》,http:∥www.dvbcn.com/2012-05/08-88492.html。

3.注重新闻后期包装:在完成新闻采访后,制作者首先讨论的是新闻后期包装手段,其次才是新闻画面及配音内容。其主要手段包括新闻首因的动态呈现、新闻内容的屏幕切割呈现以及静态或者动态图表/示意图辅助呈现、新闻重点呈现、新闻音效呈现。⑤刘俊:《台湾电视传媒的采编体验与探析思考》,《电视研究》2012年第7期。

(三)苹果动新闻的创新

台湾解除戒严、开放党禁、直选领导人以来,围绕社会资源的争夺,台湾传媒资本找到了广阔的市场空间,传媒产业投资异常地兴旺发达。由于资本对于利润的追求为台湾的狭小地域和受众的阵营性分裂所抑制,导致了台湾传媒市场的高烈度对抗性竞争。为了生存,台湾传媒资本不得不进行业态创新和技术创新。

台湾传媒产业的业态创新包括发行免费报纸、建立全媒体型传媒产业、报业数字化和多种经营等等。但是,发行免费报纸必然减少广告收益,建立全媒体型传媒产业必然加大资本投入,报业数字化的收益模式尚未建立,多种经营必然发散资本投资力度,因此,单纯的业态创新难以确保传媒市场的占有规模和传媒资金的收益规模。

台湾传媒产业的技术创新包括扩大广播电视覆盖率以及建立数字电视系统、高技术采访系统及宜人化编播系统,其核心举措在于构建数字时代数字传播载体体系。瞄准了数字时代新闻传媒的高技术前沿,站上了数字时代新闻传媒产业发展的战略制高点,因此,台湾新闻传媒产业的技术创新具有重大的历史意义和现实意义。

数字化高技术新闻传播载体提供的是一种现代化的传播工具框架,离开新闻传播内容,任何高技术传播工具将毫无用途,因此,研发具有战略引领性的新闻传媒产品成为台湾新闻传媒产业的竞争焦点。对于苹果动新闻,其创新性体现在5个方面:将新闻内容用动漫形式进行感观描述和情绪渲染,构建起新闻的艺术化表述模式;为了实现动新闻产品的快速制作和实时浏览,正在建构动新闻流水生产传播方式;通过二维码、苹果点与报纸、三网融合、手机相联构,组建了网络服务消费模式;构建了纸印报业向数字化全媒体转型的典型案例,为数字全媒体报业开辟了通道;将报业、动漫、三网融合、网络商务、网络银行和手机联成数字新闻传媒产业链。

五、结 论

(一)苹果动新闻在台湾出现是一种客观必然

本研究基于新闻传播社会学观察视野,考察了苹果动新闻在台湾首创的客观缘由,并且以台湾社会环境为宏观视野,以台湾传媒产业环境为中观视野,以台湾媒体创新环境为微观视野,构建了苹果动新闻的新闻传播社会学考察框架如下:

从台湾社会生存环境观察,当今台湾的社会环境,为苹果动新闻的创建,提供了滋生繁衍空间;为苹果动新闻的流行,提供了社会需求空间、服务发展空间和消费依赖空间。无线智能互联网络,为苹果动新闻的应用,提供了高速无缝的信息传播空间。因此,苹果动新闻的出现,不是孤立或偶然的现象,它与台湾现行的社会环境密切相关,是台湾社会发展的必然结果,是台湾社会形态的有机组成部分。

从台湾传媒产业环境观察,当今台湾新闻传媒市场由于缺乏有效整合,其电视传媒、报业传媒、网络传媒和广播传媒没有构成一个相互融合、相互补充的有序传媒服务空间,电视、广播和网络传媒的扩张,极大地压缩了报业传媒的生存和发展空间,致使报业传媒之间不断掀起市场绞杀。为了生存,锻造报业传媒的杀手锏产品势在必行,苹果动新闻就是在台湾纸印报业传媒竞争中诞生的。

从台湾媒体创新环境观察,当今台湾新闻传媒从业人员敬业爱岗全球闻名,但并不足以支撑新闻竞争,锻造传媒产业杀手锏产品成为各家新闻传媒机构的重大课题。纵观台湾传媒,从业者对于新闻传媒的创新无所不用其极,但是一个新的新闻产品一旦出现,不出数月,同质新闻产品就会充斥市场。因此,创造一种全球独步的战略引领性新闻产品就成为壹传媒的头等大事,苹果动新闻已经问市3年,台湾其他传媒除了大批判外,尚未推出同质新闻产品,这充分说明了苹果动新闻的技术领先性。

(二)苹果动新闻的出现对于新闻传播社会学研究的启示

1.苹果动新闻案例,对于探索新闻传媒与社会形态的关联性,寻求社会形态与新闻传媒的依存关系和依存规律,有着重要意义。这一探索和研究,可以指导新闻传媒资本预见并评估新闻传媒投资在一定社会形态下的可实现性、可发展性和可赢利性,避免新闻传媒投资的盲目性;可以指导新闻传媒资本根据社会形态,有创见、有目标地塑造新闻传媒业态,建构新闻传播体制,避免新闻传媒投资的风险性。

2.苹果动新闻案例,对于探索新闻传媒产业与新闻服务市场的相互依存关系,寻求新闻传媒产业发展的行为规律,有着重要意义。这一探索和研究,可以支持新闻传媒产业行政管理机构依据新闻传媒市场规律制订新闻传媒产业行为规范,配置新闻传媒服务资源,开辟新闻传媒服务市场空间,构建有序和谐的新闻传媒服务市场;可以指导新闻传媒资本依据新闻传媒市场规律设置新闻服务细分市场,拓展新闻服务专属空间,培育专属受众人群,减少新闻传媒产业竞争的盲目性、无序性和随意性。

3.苹果动新闻案例,对于寻求新闻传媒、新闻产品与新闻服务的依存关系,探索新闻传媒和新闻产品的创新规律,有着重要意义。这一探索和研究,可以帮助新闻传媒资本依据新闻传媒行为规律,评估新闻传媒在一定社会形态下的可生存性和可发展性,督促新闻传媒以市场和服务为目的,不断进行业态创新;可以帮助新闻传媒资本依据新闻传媒发展规律,预见新闻产品对于社会需求的满足性,促进产品创新和技术创新,评估新闻产品对于既定市场的可竞争性和可获利性,减少新闻产品创新的盲目性。

总之,苹果动新闻在台湾的出现和风行,为新闻传播社会学的发展提供了极具价值的鲜活研究案例,对于新闻传播社会学的进一步发展,具有重要的促进作用和推动作用。