Q油田疏松砂岩储层低效井原因分析

2014-12-01李婷婷

李婷婷

(中国石油集团测井有限公司,陕西 西安710065)

Q油田位于柴达木盆地Q断阶带,该区古近纪开始接受沉积,共发育七个泉组(Q1+2)-上干柴沟组(N1)、下干柴沟组上段(E23)、下干柴沟组下段(E13)和路乐河组(E1+2)等多套地层,不同区域地层缺失程度不同,沉积厚度大致800~2600m。Q6区块E1+2以辫状三角洲平原到前缘过渡带沉积为主,储层岩石类型主要为岩屑长石砂岩,储层空间类型为残余原生粒间孔为主。取心及测井资料表明,孔隙度1.9%~22.0%,平均12.8%;渗透率0.01~501.5mD,平均7.6mD,属于低孔低渗储层。Q6区块构造整体呈北西西向展布,构造高点位于Q601、Q602井附近,呈断层控制背斜形态;地震资料水平切片和各个方向的地震剖面上均能见背斜的形态,构造南翼较陡、北翼较缓,东部宽缓、西部窄,浅层缓、深层陡,构造南侧深层还有小断层切割。通过钻探在构造圈闭以外多口井获得工业油流,证实了岩性圈闭的存在。

1 低效井储层类别

根据前期储层分类研究成果,利用储层品质因子建立的模型计算可得低效井储层类别。下面分别就主力小层Ⅱ-7、Ⅱ-8及次主力小层Ⅱ-10的储层类别进行了分析。

据要求解释的44口井Ⅱ-7小层储层分类结果可得,目的区Ⅰ类储层少,主要以Ⅱ、Ⅲ类储层为主,同时在Ⅱ-7小层中,基本无产的Ⅳ类储层主要分布在构造的外围,而构造西部Ⅱ-7小层以Ⅱ、Ⅲ类为主。

边部井Ⅱ-8小层Ⅰ类储层少,主要以Ⅱ、Ⅲ类储层为主,同时在Ⅱ-8小层中,基本无产的Ⅳ类储层主要分布在构造西部和南部。

Ⅱ-10小层在边部没有Ⅰ类储层,发育Ⅱ类储层的有3口井,主要以Ⅲ类储层为主,同时在该小层中,基本无产的Ⅳ类储层主要分布在构造北部和南部。

2 低效井原因分析

结合试油试采及构造情况,对构造西部和边部的低效井进行了重点解释。针对构造西部和边部井含水率高、产能低的问题,分析认为有5方面原因。

1)沿构造主体向外延,储层的有效厚度逐渐减小,物性变差(见图1)。构造主体部位的主力油层在电性曲线上表现为SP异常幅度大,显示渗透性好。三孔隙度曲线显示物性很好,声波值远大于下限值220μm/s。密度值2.3~2.55g/cm3,小于下限值2.6g/cm3。油层中子值明显降低,与声波值呈现包络面,深感应值明显较围岩增大,全烃曲线呈箱型或钟形特征,测井解释处理的含油饱和度达到50%以上,最高到76%,这与实际生产结果一致。在流体识别图版上,均落在油层的位置,且显示物性较好。储层分类多数属于Ⅱ类。沿构造主体部位外围,SP曲线负异常幅度明显减小,渗透率变差,三孔隙度曲线值多显示在下限附近,电阻率曲线起伏不大,含油不饱满,受物性控制作用明显,产量较好者日产油少于2m3。这些储层在流体识别图版上处于Ⅲ类储层或Ⅳ类储层,测井解释多数为差油层或干层,处于Ⅲ、Ⅳ类储层的界限区。以上低效特征在构造西部和构造边部均有出现。

图1 Q油田E13和E1+2油藏测井解释连井剖面

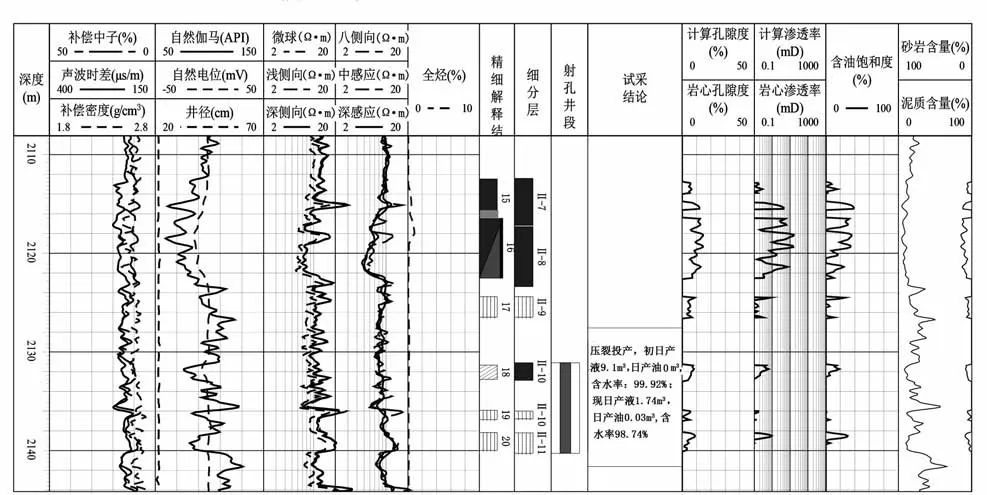

对4-10井Ⅱ-10、Ⅱ-11小层进行压裂,从测井曲线(见图2)上看,3个解释层的三孔隙度曲线比上部Ⅱ-8差,储层厚度小,测井曲线上表现为砂泥互层,电阻率值较低,与围岩相差不大。从定量结果分析,2个小层计算平均孔隙度分别为6.2%和6%,位于物性下限以下,解释为干层;Ⅱ-10小层计算平均孔隙度为8%,渗透率为0.4mD,计算含油饱和度偏低,但从测井曲线特征看高电阻对应密度、中子曲线有含油 “镜像”特征,在分类图版中该层处于边界区,解释为差油层。该段投产压裂后初期产水量高,目前产水量下降,日产水1.74m3,产油0.03m3,单层产量低,具一定含油性。

图2 E1+2油藏Q6区块4-10井综合解释成果图

2)边部井储层流体性质以含水为主,造成投产后含水较高。构造西部井电性特征显示,储层中含原生水,射孔后出水多,与构造高部位井相比,这些井的主力层段渗透性差,物性差,电阻率较高部位水层的值升高,压裂后仍产水。在流体识别图版上位于水区,储层类别属于Ⅲ类储层(见图3)。据投产结果,该层压裂日产水9.69m3,含水99%,与解释结论一致。

图3 E1+2油藏Q6区块3-13井综合解释成果图

3)储层改造影响。长井段压裂,造成大量束缚水得到解放,或将附近水层压开,造成水量太大,油量下降。从该区探井、评价井相渗资料分析可得,沿构造高部位至外围,束缚水饱和度由21%增加到65%,说明E1+2外围地层束缚水含量较高。位于构造高部的Q606井,束缚水饱和度为20%~27.37%,同样位于构造高部位的Q602井束缚水饱和度分布在33.14%~37.82%,而位于构造边部的Q607井、Q608井、Q609井和Q610井,束缚水饱和度分布在50%~65.6%。沿构造高部位到外围,束缚水饱和度明显升高,可见高束缚水饱和度是构造边部井压裂出水的重要原因。

Q6区块7-3井处于构造西部,从测井曲线(见图4)上看,该段Ⅱ-7(上)、Ⅱ-10和Ⅱ-11小层物性差,SP异常不明显,计算孔隙度在物性下限以下,解释为干层。Ⅱ-7(下)与Ⅱ-8小层物性相对好,但物性与电性曲线匹配性差,解释为差油层。该井在投产过程中对Ⅱ-7到Ⅱ-115层进行压裂,压开了其间的薄砂层,造成大量束缚水产出,虽然Ⅱ-7+8有一定含油性,但两层均属差油层或薄油层,含油饱和度均在40%左右,自身含油丰度低、束缚水饱和度高,因此出水量大,油量小。

4)压裂施工的影响。2011年压裂Ⅱ-9小层,初产日产油1.96m3,日产水4.66m3,投产一个月后,产液量下降,到2012年7月对Ⅱ-8小层进行补孔,补孔后日产油1.06m3,日产水12.37m3,含水92%,解释为差油层,在储层分类图版上位于Ⅳ类储层,且该井固井质量差,分析认为是将Ⅱ-10水层上部压开所致。综合导致产水高。2012年对Ⅱ-8小层补孔压裂后,初期含水较高,但目前产油量较之补孔前有所增加,主力层还是具有一定含油性(见图5)。

5)构造位置的影响。构造西部井含水较高,储层性质含水,沿着主体向外围油水界限的位置需重新认识,如p4位于断层两侧的井,受断层影响储层物性和含油性明显变差。在两条断层所夹的西部断块上,断块中部物性稍好,有含油显示,压裂投产后有含油显示,往两侧含油下降。

总体来说,外围井主力油层储层物性变差是造成单井产油量低的主要原因。外围井处于构造较低部位,虽有含油特征,但原油充注程度不高,难以开采。另外,本区外围地层束缚水含量较高,同时含油饱和度降低,在采取措施求产时,尤其是长井段压裂时,会造成含水普遍较高的现象。

3 建议

1)对于该区边部物性较差储层,措施改造时建议尽量不要大井段压裂,以免大量束缚水排出抑制油产量。

图4 E1+2油藏Q6区块7-3井综合解释成果图

图5 E1+2油藏Q6区块8-5井综合解释成果图

2)边部主力小层附近水层发育,对于此类距离水层较近的油层的开采方式还需考虑。

3)外围井储层厚度大多变薄、物性变差,含油丰度降低,针对薄差层的开发可能需要采取与主体不同的方式。

当然,造成油井低效的原因是多方面的。有条件的话可以从地质、构造、油藏、工程方面综合分析,逐项排查,待下一步的深入研究能找出真正制约油井产能的原因。

[1]欧阳键.石油测井解释与油层描述 [M].北京:石油工业出版社,1994.

[2]曾文冲.油气藏储集层测井评价技术 [M].北京:石油工业出版社,1991.

[3]雍世和,张超谟.测井数据处理与综合解释 [M].东营:石油大学出版社,1996.

[4]陈一鸣,朱德怀.矿场地球物理测井技术测井资料解释 [M].北京:石油工业出版社,1994.