儿童对自我和教师两种特质信息源的评价

2014-11-28闵玉立

刘 娟 张 皓 闵玉立

儿童是如何评价特质信息来源的呢?以往研究集中考察了儿童对自我报告的评价,发现对高评价性特质(即评价意义上有好坏之分的特质)高年龄儿童比低年龄儿童对自我报告更为怀疑,而对中性特质(即评价意义上无明确好坏之分的特质)则不存在这样的年龄差异,所有儿童对自我报告都持信任态度[1-4]。刘娟等人进一步考察了儿童对自我报告和教师报告的选择性信任,发现对高评价性特质,高、低年龄儿童都认为教师报告比自我报告更可信;而对中性特质,高、低儿童对自我报告和教师报告没有表现出明显的取舍[5]。对他人报告信息的可靠性进行评价时,大体可以从两方面进行分析:一是报告者是否具备相应的知识与信念,二是报告者是否会真实地告知相应的信息。儿童是如何从这两方面评价自我报告和教师报告的呢,其评价是否也会因为特质的性质不同而有所不同呢?本研究正是对这一问题进行考察,旨在进一步了解儿童能否真正批判性地评价自我报告与教师报告这两种特质信息源。

1 对象与方法

1.1 对象 被试来自云南省昭通市一所普通小学,共84名,其中6岁组、7岁组和10岁组各28名,各年龄组男女各半。6岁组平均年龄为80个月(标准差为3.01),7岁组平均年龄为91个月(标准差为2.66),8岁组平均年龄为128个月(标准差为2.87)。

1.2 方法 ①研究材料:选取前人研究中所使用过的特质[3,5]:聪明、诚实、喜欢红色、喜欢咸食。"聪明"和"诚实"为高评价性特质,"喜欢红色"和"喜欢咸食"为中性特质。任务类型共有8 种:高评价性特质自知(如:一个人是否**,他自己知道吗?)、高评价性特质自真(如:如果你问一个人他是否**,他会讲真话吗?)、高评价性特质师知(如:一个人是否**,他的老师知道吗?)、高评价性特质师真(如:如果你问老师他的某个学生是否**,老师会讲真话吗?)、中性特质自知、中性特质自真、中性特质师知、中性特质师真;②研究程序:在学校一个安静的地方对被试进行单独施测,主试由两名经过培训的人群康复专业的大二学生担任,使用专门的答案记录表记录被试的回答。每位被试将接受所有任务,任务顺序随机呈现。每个问题的选择项为"是"和"否",分别记为1和0分,每种任务的得分在2~0 之间。

2 结果

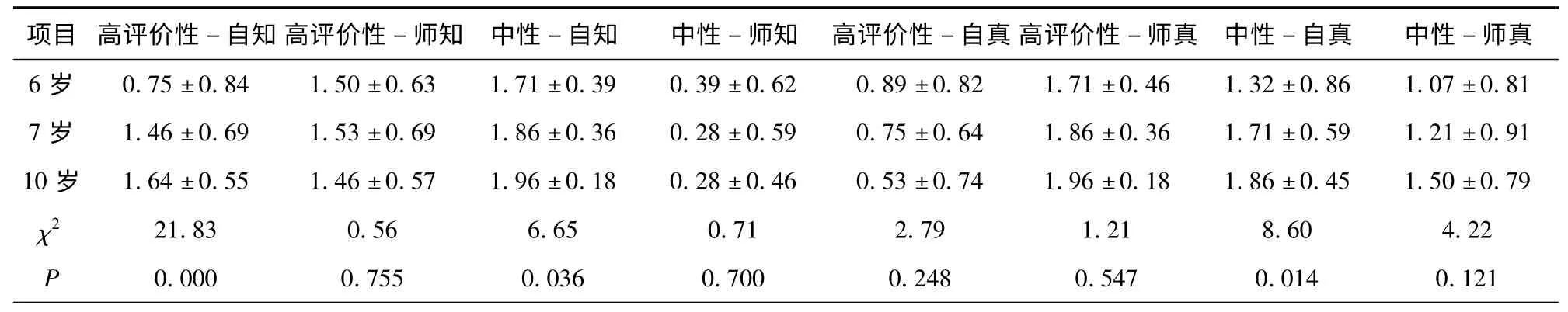

2.1 各任务成绩的年龄差异分析 各年龄组儿童在8个任务上平均成绩见表1。因数据不服从正态分布,故采用非参数多组Kruskal-Wallis 秩和检验对各任务成绩进行年龄差异检验,结果显示,高评价性自我知否任务、中性自我知否任务及中性自我真话任务存在显著的年龄差异,其余任务无年龄差异。对存在显著年龄差异的3个任务再各自进行年龄间两两比较,结果显示,高评价性自知任务成绩10岁组、7岁组显著高于6岁组(P<0.001),10岁组与7岁组之间成绩差异不显著(P>0.05):;中性自知任务成绩10岁组显著高于6岁组(P<0.05),其余两两间差异不显著(P>0.05):;中性自真任务成绩10岁组显著高于6岁组(P<0.05),其余两两间差异不显著(P>0.05)。即随着年龄增长,儿童会更加肯定自我对个体特质(包括高评价性和中性)的了解,以及自我对中性特质报告的真实性。

2.2 高评价性特质任务成绩分析 对6岁组、7岁组和10岁组在高评价性自知任务和高评价性师知任务成绩进行差异检验(采用的是相关样本非参数检验,方法是Kruskal-Wallis秩和检验,依据公式α1=2α/(k(k-1)+2)调整检验水准为0.007,下同)。结果显示6岁组师知任务成绩显著高于自知任务成绩(χ2=13.57,P<0.001),7岁组、10岁组师知任务成绩与自知任务成绩均无显著差异(χ2=0.23,1.65;P>0.007)。即6岁儿童认为教师比自我对个体的高评价性特质更为了解,而7岁和10岁儿童认为教师和自我对个体的高评价性特质了解程度相近。

对6岁组、7岁组和10岁组在高评价性自真任务和高评价性师真任务成绩进行检验,所有年龄组儿童的高评价性师真任务成绩均显著高于高评价性自真任务成绩(χ2=14.30,15.52,14.39;P<0.001)。即儿童认为教师会比自我更为真实地报告个体的高评价性特质。

表1 各年龄组儿童在各信息源评价任务上的成绩比较(±s)

表1 各年龄组儿童在各信息源评价任务上的成绩比较(±s)

2.3 中性特质任务成绩的分析分别对6岁组、7岁组和10岁组在中性自知任务和中性师知任务成绩进行差异检验。结果显示6岁组、7岁组和10岁组的自知任务成绩均显著高于师知任务成绩(χ2=32.78,39.77,48.21;P<0.001)。即所有年龄儿童都认为自我比教师对个体的中性特质更为了解。

分别对6岁组、7岁组和10岁组在中性自真任务和中性师真任务成绩进行差异检验。结果显示6岁组、7岁组和10岁组自真任务成绩与师真任务成绩差异均不显著(χ2=1.48,4.80,3.96;P>0.007)。即所有年龄儿童均认为自我和教师都会较为真实地报告个体的中性特质信息。

3 讨论

3.1 高评价性特质条件下儿童对自我报告和教师报告的评价 对高评价性特质报告者知否问题的回答存在年龄差异,随着年龄增长儿童会更加肯定自我对个体高评价性特质的了解,且6岁儿童认为教师比自我对个体的高评价性特质更为了解,而7岁和10岁儿童认为教师和自我对个体的高评价性特质了解程度相近。这可能与儿童自我意识的不断发展有关。对高评价性特质的真话问题则不存在年龄差异,所有年龄组儿童都认为老师会比自我更加真实地进行报告。这能很好地解释在刘娟等人的研究中,当自我报告和教师报告相冲突时,儿童会相信教师报告而怀疑自我报告[5]。两个研究的结果一致说明,对高评价性特质,儿童更看重教师报告。

3.2 中性特质条件下儿童对自我报告和教师报告的评价研究发现,所有年龄组儿童都认为自我比教师更为了解个体的中性特质,并且自我和教师都会较为真实地报告自己所知信息。这与丁晓攀和傅根跃的研究结果相符,在他们的研究中通过向儿童提问“如果想知道一个人是不是**的人,哪种方法最好?你会(请他们自己告诉你/看他的行为/问他的老师/问他的同学)”的方式,发现对于中性特质,儿童对自我报告的偏好程度显著高于对教师报告的偏好程度。但与刘娟等人的研究结果有些矛盾,在他们的研究中发现当中性特质的自我报告信息和教师报告信息相矛盾时,儿童对自我报告和教师报告两种特质信息源没有表现出明显的取舍[4]。可以看出中性特质条件下儿童对信息源的理解比高评价性特质条件下更为复杂,其原因可能来自两方面:第一,儿童对特质的理解还不成熟。研究发现,儿童的特质推理常常伴随着效价判断,即对特质做笼统意义上的好或坏的判断[5]。高评价性特质好坏之分较为明确,反而有助于儿童的理解。而中性特质好坏之分较为模糊,可能会导致儿童对中性特质的理解存在疑惑、误区,表现出不稳定性,从而影响他们对中性特质信息源的评价。第二,教师权威形象伴随儿童整个成长期[6],特别是我国传统文化强调教师权威主义的教育理念,可能会影响学生对教师的怀疑,使得儿童即使在意识到教师对个人中性特质可能并不了解的情况下,却还是难以怀疑教师报告。

3.3 研究的不足及后续研究的方向 研究发现了儿童对自我报告和教师报告两种特质信息源的评价特点,加深了对儿童社会知觉与社会推理的认识。研究结果也提示着教师对学生进行特质评价时,一定要慎之又慎,尽量避免对学生造成消极影响,此外,还应重视对儿童批判性思维的培养,促使儿童能够批判性地质疑权威,在成长中逐渐发展出客观评价权威人物报告信息的能力。但研究仍然存在着不足,对特质的分类太笼统不够精细。除了从评价性角度外,特质特性还有特质的可观察性、特质的可评估性以及特质意义清晰性等。在以后的研究中将对特质进行更系统的分类,更深入地了解特质特性对儿童特质信息源评价的影响。

[1]Heyman G D,Legare C H.Children's evaluation of sources of information about traits[J].Development Psychology,2005,41:636-647

[2]Heyman G D,Fu G,Lee K.Evaluating claims people make about themselves:The development of skepticism[J].Child Development,2007,78:367-375

[3]傅根跃,丁晓攀.儿童对有关心理特质的自我报告信息的评价[J].心理科学,2006,29(2):392-394

[4]刘娟,李红,张婷.儿童对自我报告和教师报告两种特质信息源的选择性信任[J].中国健康心理学杂志,2013,21(12):1870-1872

[5]王美芳,陈会昌.儿童行为与心理水平的特质推理的发展[J].心理学报,2009,41(10):947-957

[6]章菁菁.6~8岁儿童权威认知的特点及影响[J].中国健康心理学杂志,2009,17(9):1089-1792