RPC-NC叠合面剪切滑移试验研究

2014-11-27张劭明过民龙

张劭明,过民龙

(1.中铁丰桥桥梁有限公司,北京 100070;2.北京交通大学,北京 100044)

RPC是20世纪90年代由法国Bouygues公司研发的一种超细粒致密体系与纤维增强材料相复合的超高性能混凝土材料[1]。由于其具有超高的强度、断裂韧性及耐久性等优点,受到国内外工程界的广泛关注。预制装配式RPC构件通常为实际工程所用,但由于RPC制作工艺复杂(例如通常需要高温蒸汽养护)、生产成本相对较高等原因,虽然能在一定程度上保证施工质量及缩短施工周期,但较差的结构整体性能通常为抗震设计等整体性需求高的结构设计所诟病[2]。RPC-NC叠合构件的使用,能够较大程度地减少RPC材料的用量以降低生产成本,并结合预制与现浇工艺,在一定程度上保证施工质量的同时,使结构具有比全部由预制构件组装的情况,能更加符合结构整体性能的设计要求。RPC-NC叠合梁即为一种有效的结构组合方式。

在现已知的生产工艺下,RPC的抗压强度能够达到200~800 MPa。由于实际生产施工工艺的不同,已在工程中投入使用的RPC抗压强度等级通常为100~200 MPa。在常用的配筋率及横截面形式下,全截面采用RPC的梁式构件于受弯破坏阶段,受压区混凝土并未充分发挥其抗压强度,造成材料利用率低等问题。将RPC作为梁式构件的受拉部分,以利用其耐久性及比普通混凝土高10余倍的抗拉强度,同时将普通混凝土作为受压区,使得梁构件在受力过程中开裂弯矩得以提高又不影响最终的受弯破坏形态,充分发挥两种材料各自的特性,使得上述问题得以缓解。

随着社会经济的快速发展,我国的基础设施建设正朝着工业化、节能化方向发展,混凝土叠合结构以其优良性能将得到越来越广泛的应用。

虽然RPC-NC叠合梁因其诸多性能优点,使其应用前景十分广阔[7],但二者结合时所产生的叠合面因其受力性能未知,令RPC-NC叠合梁整体工作性能存在不确定因素。故RPC与NC叠合面受力性能的研究,对于RPC-NC叠合构件受力性能的探索,具有十分重要的意义。

本文从试件制作与试验条件的角度出发,设计并试验了36个双面推出剪切试件,考虑了普通混凝土强度等级与试件侧压力等级对叠合面受力性能的影响,绘制叠合面剪应力滑移量曲线,探讨叠合面受力破坏机理,并力求通过本项目的研究为活性粉末混凝土在铁路中的应用、设计及规范制定提供技术支持。

1 试件设计与制作

1.1 试件设计

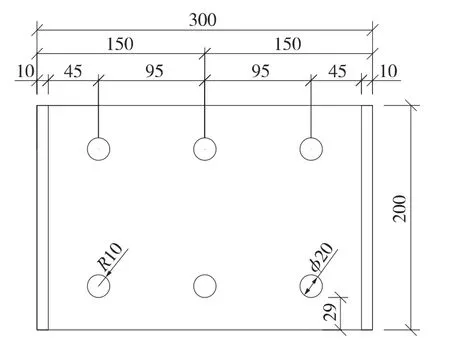

根据以往混凝土间叠合面剪切性能试验的经验,叠合面受力性能的影响因素有叠合面几何构型、粗糙程度、混凝土强度等级、粘结剂的使用情况等。在实际工程使用中一般有光滑面、凹凸面和自然粗糙面等类型[3]。考虑到实际工程中RPC-NC叠合梁的施工方便,采用自然粗糙面作为推出试件结合面的形式,即对推出试件RPC部分成型过程不进行抹面操作。推出试件示意如图1所示。

1.2 试件制作

试件制作方法为,先制作两侧100 mm×100 mm×400 mm的RPC棱柱体,在浇筑振捣过程中不进行抹面,使其在凝结过程中保持一个自然粗糙面。48 h蒸汽养护脱模后静置24 h,随后将RPC试件放入特制钢模中,以自然面粗糙面相向放置充当模板,浇筑普通混凝土并共同自然养护至28 d龄期。钢模板如图2所示。

图1 RPC-NC抗剪推出试件示意(单位:mm)

图2 推出试件钢模板

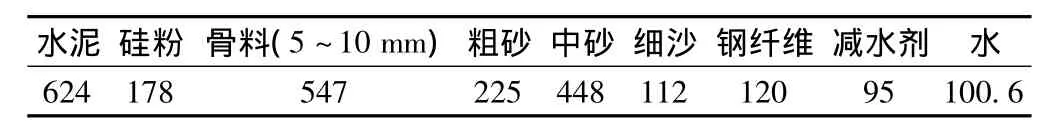

根据实际工程需要,推出试件的制作选用掺有钢纤维的RPC,以提高其抗拉强度及延性。RPC配合比如表1所示[4,8]。

表1 RPC配合比 kg/m3

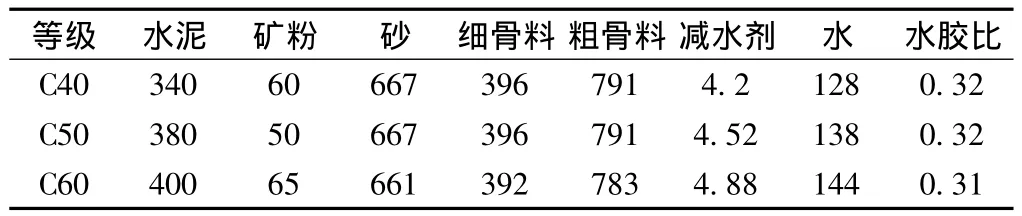

普通混凝土选用3种强度等级,分别为C40、C50及C60,其配合比如表2所示。

表2 普通混凝土配合比 kg/m3

试件的制作步骤如下[5]。

(1)搅拌:原料按表1所示配合比称量后,先将石英砂、钢纤维及骨料置于搅拌机中拌匀。其次倒入水泥和硅粉,搅拌2 min至均匀。然后混合均匀水与减水剂一并倒入搅拌机于4~8 min后卸料。每批RPC需留下同条件养护的力学性能试块。

(2)RPC棱柱成型:使用100 mm×100 mm×400 mm的塑料模具,置于振动台上振实,并保留自然粗糙面。入模温度需保持在10℃、相对湿度60%以上,并静停不少于6 h。

(3)初养:在环境温度不低于70℃、相对湿度不低于70%的蒸汽条件下,养护不少于48 h。

(4)拆模:初养以每小时不大于10℃的速率令其降温至与环境温度不超过20℃的条件下脱模,并静置24 h。

(5)推出试件成型:依据表2所示配合比配置NC,并将以成型RPC棱柱置于钢模两肢且以自然面相对,如图3所示,将NC倒入钢模的同时压紧RPC棱柱以防漏浆。然后置于振动台振实抹平,并留置同条件养护力学性能试块。

(6)推出试件养护:将推出试件放入标养室中养护3 d后脱模,并在自然条件下养护至28 d龄期。

图3 剪切试件成型示意

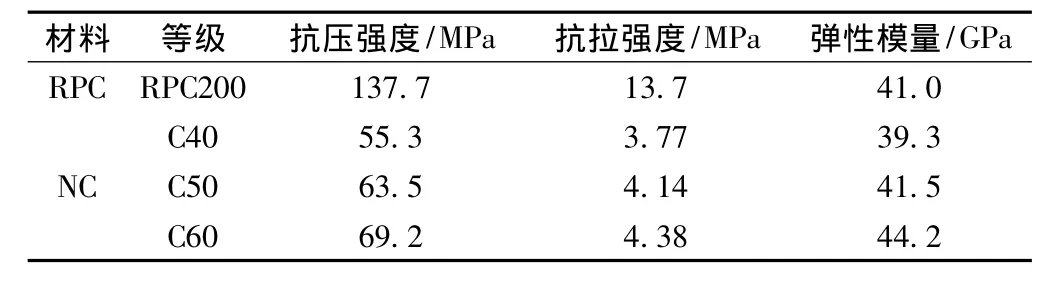

1.3 试件基本力学性能测试

由于混凝土强度等级与原材料性质和施工工艺关系较大,为确定推出试件各组分基本力学性能指标,需进行同条件养护标准力学性能试件试验,并按照试验规程进行测试[9],测试结果如表3所示。

表3 材料基本力学性能测试结果

2 试验方案

2.1 测试内容

试验主要测量及观测内容有:叠合面开裂情况、开裂荷载、极限抗剪承载力、叠合面滑移量等。

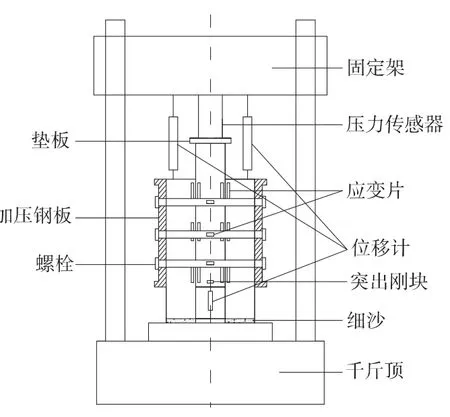

荷载通过千斤顶施加,数据通过量程为500 kN的圆筒形压力传感器采集。为了防止应力集中,放置1块厚度为20 mm的钢板于传感器与试件之间。

相对滑移量的测量通过电阻式位移传感器采集,将其置于普通混凝土棱柱下方以测量总滑移量。同时放置2个传感器于RPC棱柱上方以监测偏心加载引起的滑移量测量误差。

试件侧压力等级的控制,以6枚螺栓将2块方形钢板连接,并通过钢板与推出试件的相互作用控制其大小。加压钢板尺寸如图4所示。

侧向压力的施加通过控制与推出试件侧面作用的2块钢板间螺栓的应变量确定。进行推出试验前,先将螺栓利用扭力扳手拧紧至规定应变值,并保持6枚螺栓变形量基本相同。试验过程中,随时采集螺栓应变的变化量,以考虑侧压力值变化对试验结果的影响。加载装置示意如图5所示。

图4 加压钢板尺寸(单位:mm)

图5 剪切试验加载装置示意

数据采集使用东华DH3816综合数据采集仪定时采样,其中电阻应变片采用四分之一桥接法并设置温度补偿应变片,位移传感器以及压力传感器采用全桥接法。

2.2 加载步骤

试验步骤参考欧洲钢结构协会ECSS关于钢-混凝土组合构件推出试验的建议而设计,详细步骤如下[6]。

(1)在推出试件两肢底部与压力机底座接触部分铺一层以0.33 mm孔径筛网过滤的细沙,使试件底部两肢与底座之间作用力分布均匀,并减轻偏心加载的影响。安放试件时严格对中。

(2)将普通混凝土棱柱距底边3 cm中心处用砂纸磨平,用有机溶剂清理表面浮渣(应变片粘贴操作亦参照此条),并粘贴钢支点以承接位移传感器。由于突然断裂现象常发生于剪切试验中,故于试件两肢中部放置高9 cm钢块以确保试验过程安全。

(3)实时采集贴于连接侧压钢板螺栓上应变片的应变值,以控制所需的初始侧压力。仔细反复调节,直至6枚螺栓应变均匀。

(4)正式加载前进行预压以消除各仪器之间的间隙,同时确认传感器运作正常。加载过程,以10 kN/min的速率缓慢分级施荷,每级荷载之间稳定15 s以记录综合数据采集仪数据记录序号。考虑到设备安全,当荷载接近极限荷载或者发现明显破坏特制时,拆除位移传感器后,适当减缓加载速率,加载直至破坏。

3 试验现象及结果分析

推出试验剪切破坏,不论是否施加侧压力,均无明显征兆,由于影响叠合面剪切受力性能的影响因素较多,试验结果存在一定的离散性,但破坏形态基本都表现为RPC与NC于叠合面处突然剪坏的脆性破坏形式。

3.1 无侧压力试件破坏现象

此试验条件下,仅考虑普通混凝土强度变化对RPC-NC叠合面剪切性能的影响,共设计了 C40、C50、C60三种强度的混凝土,每种等级的混凝土分3组进行试验,共9块试件。试验结果表明,受力初期为荷载与叠合面滑移量成比例稳定增长,剪切裂缝出现后承载力有大幅度下降,即可认为叠合面已经破坏。以下将分别阐述无侧压条件推出试件具体破坏现象。

加载初期荷载与滑移量成比例增长,当滑移量到达0.1 mm时,三种混凝土等级的推出试件荷载值为19~41 kN,且随混凝土等级增高而增大。当加载至某荷载时(52~79 kN),试件薄弱剪切面的一侧开始出现长度为5~15 cm的细小裂纹,且随混凝土等级升高无明显变化规律。当荷载持续缓慢增加时,能够听见类似钢纤维断裂的“劈啪”声,同时细小裂纹持续增多,但其开展方向比较任意,叠合面处表面浮浆剥落。当加载至极限荷载时(91~102 kN),最先出现细小裂纹的一侧叠合面突然通长断裂,极限荷载值随混凝土强度等级提升略有升高。随后荷载立即下降至50~60 kN,并于小段位移量间稳定在此值。随后继续缓慢施荷,可明显看到荷载位移曲线斜率减少到原先未坏时的一半左右,伴随着不时的“劈啪”断裂声,最终于70~102 kN另一侧剪切薄弱面也突然通长断裂,致使试件基本无继续承载能力,残余荷载为10~16 kN。

3.2 有侧压力试件破坏现象

侧压力等级共分3组,分别为0.5 MPa、1.0 MPa、1.5 MPa。每组侧压力等级下,分3组进行对比以减少误差。每种等级普通混凝土试件,在不同侧压力等级下共进行9块试件的测试,总共27个推出试块。在侧压力作用下,试件的破坏荷载有较大的提升,且破坏形态也有所不同,具体破坏现象描述如下。

以0.5 MPa的侧压力条件为例,外荷载滑移量曲线斜率明显提高。当滑移量到达0.1 mm时,荷载增至90 kN以上,且随混凝土等级增高而略微增大。当荷载增加到179~236 kN时,某试件某一侧剪切薄弱面突然产生肉眼可见的未通长发展的表面裂纹,且不同于无侧压条件下细微弥散裂纹先于明显贯通裂纹出现的情况。继续加载至227~239 kN时,伴随着一声轻微闷响先开裂一侧完全贯通,但此时荷载基本无过大下降或基本保持稳定,且此荷载值随混凝土强度等级升高而略有升高。继续加载至极限破坏过程中,荷载位移曲线斜率有不同程度下降,C40混凝土试件加载至523 kN时,另一侧剪切面突然贯通,随后下降至299 kN;C50混凝土试件加载至264 kN时,试件顶部突然发生破坏;C60混凝土加载至448 kN时,试件顶部突然发生破坏导致荷载下降。

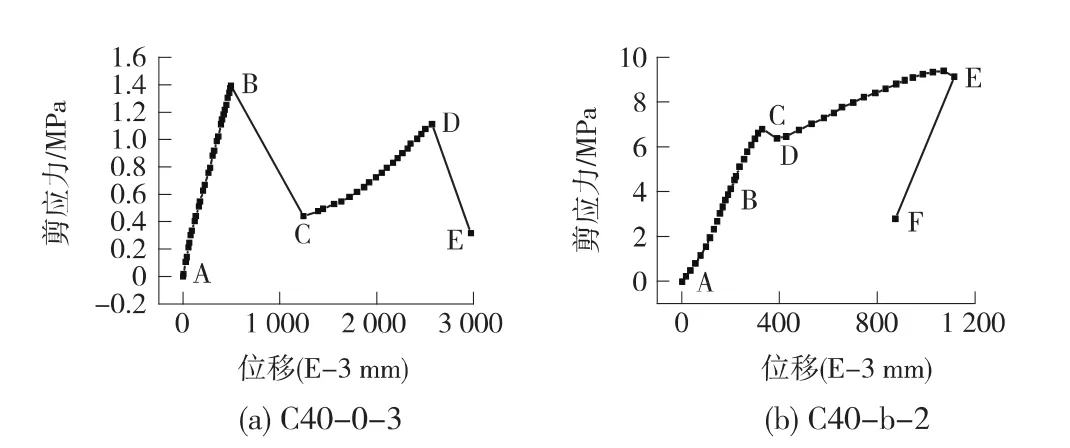

其他等级侧压力试件破坏形态及荷载滑移量曲线趋势基本与上述情况相同。两种侧压条件叠合面平均剪应力-滑移量曲线,选取2组典型结果进行说明,如图6所示。

图6 两类典型剪应力-滑移量曲线

3.3 试验结果分析与讨论

本文中RPC-NC叠合面力学性能影响因素包括混凝土强度等级与侧向压力,其中力学性能指标叠合面平均剪应力τ按下式计算

式中,F为荷载值;A为叠合面总面积(2×100×300 mm2)。

从平均剪应力-滑移量曲线可以看出,侧向压力对双面剪切试验结果影响较大,滑移量曲线共分2个阶段。

(1)初始加载段:此阶段不论是否加有侧压力,剪应力-滑移量曲线都呈线性。当荷载达到单侧剪切面极限荷载90%左右时,无侧压力试件在剪切面表面出现细小弥散裂纹并于极限荷载时相互连接贯通。随着初始侧压力增加,单侧剪切面极限破坏时,由于叠合面处材料点主拉应力的发展受抑制,破坏前弥散裂纹的出现逐渐减缓,破坏模式呈现出无征兆的脆性破坏形式。裂后荷载有所下降,由于侧压力的存在致使叠合面材料之间的机械咬合作用增强,所以下降值随着侧压力的增加而逐渐减小。对于无侧压力试件,破坏荷载随混凝土等级提高而有所提高;而由于机械咬合作用的参与效应随侧压力的提高而提高,故对于有侧压力试件,混凝土等级的提升对于叠合面抗剪强度的提升作用甚微。

(2)裂后继续加载阶段:由于试件制作存在误差和材料性能不均等原因,试验过程中一般为某侧叠合面先破坏。叠合面破坏一般为突然脆性破坏,荷载下降后,部分荷载转化为由破坏叠合面间的材料机械咬合作用承担,同时另一侧叠合面存在些许卸载,故可认为后继剪应力-滑移量曲线为一侧破坏面机械咬合作用与另一侧未坏叠合面共同作用的结果。因为叠合面是利用自然粗糙面制成,机械咬合作用并非为大的凹凸物之间嵌套作用的结果,而更倾向于摩擦,故后继加载阶段剪应力-滑移量曲线的斜率应由未坏叠合面中材料的胶结力贡献,所以从无侧压力位移曲线中可以看出后续加载段斜率较初始加载段有所下降,且下降幅值约为1/2左右。随着初始侧压力的提高,加载初期叠合面机械咬合力的参与量增大,致使叠合面脆性降低,叠合面一侧开裂后卸载情况逐渐缓解,后续加载段斜率下降幅值有增大趋势。

后续加载段虽然能在一定程度上体现叠合面水泥胶体破坏后机械咬合力等因素对后续承载力的提升作用,但因其作用机理较复杂,且不易探究其变化规律,考虑到工程实际,取单侧叠合面完全破坏时的平均剪应力作为叠合面抗剪强度,如表4所示。

表4 试件平均抗剪强度

表中结果表明,在无侧压力条件下,叠合面抗剪强度C50级比C40级增幅10.28%,C60级比C50级增幅6.83%;有侧压力条件下,以C40为例,C40-a级比C40-0级强度增幅165%,C40-b级比C40-a级强度增幅58.14%,C40-c级比C40-b级强度增幅8.50%;而有侧压力时,普通混凝土等级对抗剪强度的影响离散性大无明显规律。故从工程角度保守取值,宜取无侧压力条件下的叠合面平均抗剪强度作为结构设计计算的依据。

4 结论与意义

针对剪切试验现象结果,分析混凝土等级及侧压力的影响,得出以下结论。

(1)RPC力学性能优异,抗压强度137 MPa级别的棱柱体在推出试验过程中无任何损坏;普通混凝土一侧仅在无侧压条件下破坏初期出现细小弥散裂纹,剪切破坏面最终发生于叠合面处且形状平整,故叠合面是其共同工作的薄弱面;

(2)混凝土强度等级的提升可使叠合面抗剪强度适当提升,但当侧压力增加时,其提升效果逐渐减小。通过数据对比发现,抗剪强度随混凝土等级提升幅度与混凝土抗拉强度提升幅度一致,故认为混凝土抗拉性能是叠合面受剪破坏机理的重要组成部分;

(3)初始侧向压力的提升对叠合面抗剪强度有明显提升作用,且与试件最终破坏形态关系密切。增加初始侧向压力,使单面叠合面抗剪承载能力与切向刚度均有一定程度提升。其原因在于侧压力增大了叠合面之间机械咬合作用的贡献。侧压力的存在使得叠合面胶结力、机械咬合力等组分相互耦合,并在很大程度上影响了后破坏叠合面在后续加载段的工作性能。需要后续试验进一步研究叠合面承载力各个组成部分相互耦合作用的机理。

研究意义:

(1)RPC-NC叠合面剪切滑移研究是RPC-NC叠合结构的前提。

(2)研究试验结果可指导RPC-NC叠合结构的设计;可指导RPC-NC叠合面配筋设计及叠合面的工艺处理方案。

(3)研究试验结果对RPC-NC叠合结构的应用将产生推动作用,应用RPC-NC叠合结构是经济环保的工程方案。

[1]Richard,Pierrea;Cheyrezy,Marcela.Composition of reactive powder concretes[J].Cement and Concrete Research,1995,25(7):1501-1511.

[2]赵顺波,张新中.混凝土叠合结构设计原理与应用[M].北京:中国水利水电出版社,2001.

[3]周旺华.现代混凝土叠合结构[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

[4]杨志慧.不同钢纤维掺量活性粉末混凝土的抗拉力学特性研究[D].北京:北京交通大学,2006.

[5]安明喆,王庆生,丁健彤.活性粉末混凝土的配置原理及应用前景[J].建筑技术,2001(1):15-16.

[6]杨勇.型钢混凝土粘结滑移基本理论及应用研究[D].西安:西安建筑科技大学,2003.

[7]柯开展,蔡文尧.活性粉末混凝土(RPC)在工程结构中的应用与前景[J].福建建材,2006(2):17-19.

[8]何峰,黄政宇.活性粉末混凝土原材料及配合比设计参数的选择[J].新型建筑材料,2007,34(3):74-77.

[9]吴炎海,林震宇,孙士平.活性粉末混凝土基本力学性能试验研究[J].山东建筑工程学院学报,2004,19(3):7-11.

[10]朱英磊.活性粉末混凝土的性能研究及应用[J].混凝土,2000(9):31-34.

[11]张劭明,李小和.铁路32 m跨度RPC简支T梁预制工艺研究[J].铁道标准设计,2010(11):82-765.