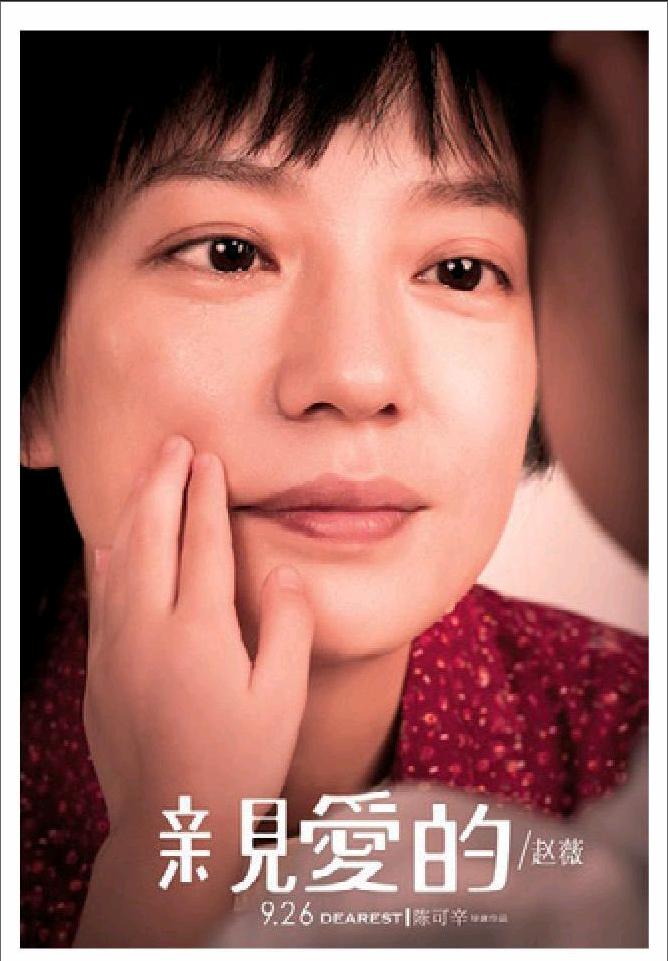

《亲爱的》

2014-11-19大奇特连英

大奇特++连英

国庆节前,一部《亲爱的》引爆了不少电影观众的泪点,直至十月该片已经成为2014年度豆瓣评分最高的国产电影。陈可辛导演的这部新片根据真人真事改编,用情节剧(Melodrama)的方式展开一起新闻事件,故事情节真实感人且拥有戏剧张力,而且规避了刻意煽情,通过一起失童事件去探索人、家庭与社会的关系。

影片中,被拐的孩子夹在亲生父母与养母的二元对立中。生、养父母双方前后都遭遇了不同的“失子之痛”,而最大的受害者却是孩子,因为他已经与养母产生了感情,对亲生父母却是陌生的。

两个家庭的二分法设置,使得观点矛盾而又明确。剧本创建了许多这样的道德模糊点,有意识地让观众对两个家庭进行换位思考,对其产生认同,然而观众却很难找到一个平衡点。他们之间原本的平行关系,在影片最后才有了交集。当孩子的养母与生父相遇时,她叮嘱说:“别喂孩子吃桃,会过敏。”至此,生父也有了些许理解养母的迹象,但情理、法理不可兼得。他们对待孩子的问题,让人联想起好莱坞经典西部片《搜索者》《恩怨情天》中白人、印第安人对待被劫孩子的态度。

片中的许多段落,其实是不需要台词的,因为情感和道德就摆在那里。这要归功于人物塑造的层次感,影片中每个人物都有存在下去的理由。故事核心是丢孩子、找孩子,而每一个角色的内心也在呈现不同的丢失与寻找:田文军强迫性地寻找诉求、不言放弃,是他找回“尊严”的武装,用来掩藏内心的彷徨失落,当然其最后的结果,也让观众看到了付出总有回报;摆脱贫穷的卢晓娟组建了新家庭,但失子之后,新家庭也随之瓦解,她才意识到自己找到的只是“空屋”而非“家庭”。找回孩子,更像是找回了自己;韩德忠像是个大家长,代表的是这群失童家庭的群像。他一直都在付出,尽管最后时刻在情理上“背叛”了大家。可反过来看,二胎似乎是上帝的眷顾,所谓“送人玫瑰,手留余香”;李红琴的无知与悲哀彰显了母性的伟大和人性的软弱,她的结局相当微妙。一直认为自己不孕的她在医院查出的怀孕结果,是她与工友交易的产物。然而这个结果不仅让她学到了重要的一课,而且也代表了一种新希望;势利、刻薄的律师在被事务所踢走之后,也在李红琴的案件上找回了“自己”。

另外,很欣赏编剧对于配角的细腻刻画,尤其是对公职人员的展现。比如按原则办事的警察、势利眼的福利院院长、被各类案件搞得焦头烂额的法官以及店铺房东、保姆等等,还有张国强扮演的丈夫,这些角色都是现实生活中真正的普通人,彼此矛盾的产生仅仅是因为各自立场不同。

那些只看到煽情的观众,皆因眼里只有煽情。若导演真想走煽情路线,只拍摄找孩子和骂人贩子就足够了,但在影片中,这两部分恰恰仅是点到即止,而完整讲述的是诈骗事件。重头戏的冲突,一是丢孩子的小团体,二是李红琴,都让观众不自觉地产生情感矛盾,对那个渺茫希望的追寻,到底是对还是错?

不过话说回来,有些情节的设置也有过于戏剧化的嫌疑,比如李红琴在大街上巧遇“儿子”的场景,虽然在现实中它可能会发生,但电影对此处理得不够聪明,编导的操纵痕迹比较明显。再就是,片尾结束时原型人物和演员站在一起出现,会将观众刚才投入的感情一股脑推翻,因为观众看到此会觉得刚才的电影故事全都是假的。

影片在陈述剧情的同时,也揭露了当今社会上出现的一些现象和问题——遭遇骗子、轻生念头的产生、贩卖人口、穷人打官司等,将观众的视线一次次拉进社会问题的现实当中。另外,有几处不错的象征处理得也很聪明,比如:交错的电线与隐藏的红绳,房东测量店面和田文军的没有立足之地等。除此之外,导演还将之前作品中的成功手法如法炮制,亦更适用于本片,如《甜蜜蜜》里的火车错过,《中国合伙人》里的直面镜头自述以及片尾的纪录片原型。

孩子丢失,是所有家长最痛彻心扉的事。以此为题材的影视剧不胜枚举,国产电视剧已经几乎把这一题材拍滥,并且一味煽情。但此次,陈可辛导演却把它拍得很接地气,直面现实。作为香港导演“北上”的领军人物之一,他无疑让很多内地导演自叹不如。

影片中失踪的孩子们

以孩子丢失为题材的电影不乏佳作,如去年的好莱坞电影《囚徒》和今年的国产电影《亲爱的》,他们都表现出了父母对于“失童事件”的伤痛与坚持。在这里介绍两部老电影,它们分别通过父母寻找孩子和孩子寻找父母两个角度来探讨这一话题。

《乱世孤雏》(The Search)

弗雷德·辛尼曼的《乱世孤雏》是一个近乎完美的电影。它不像好莱坞剧情片,更像是意大利新现实主义电影,与影片《德意志零年》十分相像。该影片讲述一个二战遗孤在奥斯维辛集中营与母亲失散后,由一名美国大兵庇护,不断寻找失散母亲的故事。男孩起初是自闭的,因为他的家庭经历过大屠杀,自然而然对士兵产生恐惧。电影的聪明之处在于通篇闭口不谈战争,而是一直在修复心灵。辛尼曼试图将纪录片维度添加到这个剧情片中,母子间的“搜寻”没有刻意煽情,而是水到渠成的感动。影片拍摄于1948年,二战结束后的第三年,并在德国轰炸的城市实景拍摄,观众可以看到被战争破坏的砖墙瓦砾,城市显得异常冷清。首登银幕的男演员蒙哥马利·克利夫特和小男孩有着强大的化学反应,孩子在银幕前的表现甚至要优于克利夫特。他的每一个眼神、每个细微之处、每个动作都恰到好处,让观众产生爱怜之心。

《失踪》(Tears for Simon)

做过多年电影摄影工作的盖尔·格林转行当导演的第二部作品叫《失踪》(Tears for Simon)。这个故事采用近似纪实的风格,讲述一名18个月大的婴儿在保姆的眼皮子底下被人偷走,父母和警方共同努力寻找失踪婴儿的故事。事件是从父母的个人搜寻与警局的线索追踪下展开的。不过家长似乎太不冷静,而警方又过于冷静,两者形成了鲜明的对比,情节深刻而又绷紧了观众的神经。此外,场景设置与悬念技巧相辅相成,观众由此经历了一场“孩子在公共场所失踪”的噩梦。这与去年好莱坞那部《囚徒》异曲同工。影片对父母的挣扎与无助、内疚与愤怒、痛苦与敞开心扉的刻画都异常真实。