生离死别太平轮

2014-11-12刘莲

刘莲

60多年前,他搭乘海轮穿梭于上海、基隆两地贩运皮草等,借以维持生计。

那个夜晚,风还是那个风,浪还是那个浪,航线还是那条航线。唯一不同的,太平轮上格外拥挤,船舱里是人,走廊里是人,饭厅里是人,旮旮旯旯里塞满了人——解放军百万雄师已经解放了长江以北广大地区,正抓紧训练,准备渡过长江,解放全中国。江南地区风声鹤唳,许多人拖家带口、大包小卷地逃往上海,准备向台湾转移;或者是前往海岛与亲人团聚。太平轮船大,名字吉利,又是春节前的最后一班船,所以乘客格外多。

他记得很清楚,那天船舱内又闷又热,他敞开棉袄,与几个朋友围着几张报纸,席地而坐,喝酒聊天,突然一口口水从上层甲板吐到他脸上,他愣了一下,怒眼望去,只看见一个身穿白衣服的女子飘然而去。正值血气方刚的他,又喝了一些白酒,火气更大。来不及多想,他急忙拨开人群连冲带撞,朝着上一层甲板跑去,想抓住那个女人好好教训她……

让他没想到的是,刚刚冲上甲板,白衣女子没抓到,突然此时遇到两船剧烈相撞。他身在甲板,跳海及时,又年轻力壮,在冰海中终于挣扎逃生。这次海难只有37个侥幸者逃生。当时和他一起喝酒的朋友们,因困在船舱上不来,与其他1000多名乘客一块,葬身大海。

叶伦明就是这个幸存者,后来在香港定居,靠缝纫手艺糊口。后来他爱上了长跑运动,几十年来风雨无阻坚持训练,多次参加马拉松比赛,并荣获老年组冠军,被香港媒体称为“长跑老超人”。

回首当年的大难不死,最令他感激的应该是那个神秘的白衣女子……

逃离上海

1949年1月27日,上海。黄浦江十六铺码头人头攒动,太平轮登船处,排队上船的长龙歪歪斜斜,长达一百多米。有人着急上船,企图插队,被后面的人连骂带搡推了出来,于是寒风中爆发了一阵争吵谩骂;拉着黄包车的车夫心急火燎地按着小喇叭,催促着行人避让,还往这里不停地送客。挑夫弓着腰喊着号子,顺着运货舷梯,吃力地将沉甸甸的大木箱抬上船。原定上午10点开船,因为需要上船的人多,待运的货多,迟迟开不了。

这班船是春节前,上海开往基隆的最后一班客轮。中国人有春节回家与亲人团聚过年的风俗。更为主要的是因为战事。

1948年9月,辽沈战役率先打响。10月9日东北野战军对锦州发起总攻,经过激战于15日攻克锦州,全歼守敌10万余人。随后,国民党军队就像被推倒了首张的多米诺骨牌,军无斗志,纷纷溃败。11月2日,辽沈战役宣告结束,解放军以伤亡6.9万人的代价歼灭国民党精锐部队47.2万余人,取得胜利。国民党辽宁省政府前主席徐箴率全家一路南逃。

接着淮海战役、平津战役相继打响。经过三大战役,在142天内歼灭国民党军队154万余人,使国民党的本钱基本丧失,国民党败局已定,被共产党赶出大陆退踞台湾只是个时间问题。

1月21日,蒋介石在内外交困下,不得不在南京宣布辞去国民党总统职务。但是他并未顺应历史潮流,自动退出历史舞台。辞职前一个礼拜,他就选派自己的亲信陈诚担任台湾省主席;辞职后他不过是暂时让李宗仁代理总统,在前台露面,而他自己则抽出身来全身心谋划迁往台湾的各种问题。

伴随着解放大军南下的隆隆炮声,国民党官员、战败官兵及家属如惊弓之鸟,从东北、华北、华东、中原等地不分白天黑夜,一股脑地涌进上海。大上海此时也显得天小地窄,拥挤不堪。逃难的人还没来得及喘上一口气,上海将被解放军包围的消息就传开了。于是绝望之中,他们不得不卷起铺盖向台湾逃跑。

从上海逃往台湾,除了极少数达官显贵可以乘坐飞机,绝大多数都是依靠轮船。面对着洪水般涌动的逃难潮,人多船少的矛盾空前尖锐。现造大船时间不允许。唯一的办法就是提高票价,超载带人。破财免灾、花钱买命,这个道理谁不懂?于是客运公司的买卖好得一塌糊涂,新船旧船破船,纷纷开出了黄浦江码头……

李敖,当年是个 14岁少年。他后来回忆说,自己上船的那天晚上,全船上下“已近挤得颇有黄浦滩挤兑黄金的密度,我背着我的书终于挤上船。当晚就睡在甲板的行李上。第二天清早船开了,六叔赶来挥泪招手,就这样船慢慢开出崇明岛,远处已经依稀有炮声可闻。从上海到海上,我们逃难了。”

最后乘客

太平轮属于客货两用,船上的客舱分为特等、二等、三等舱位,正常船票508元一张。而要平价买到一张船票很难。想搭末班船的人太多,从中午开始十六铺码头就是一片黑压压的人潮。上海有钱人从市中心开车过来,皮箱装满银元、身上绑满金条,登船之后轿车就不要了,丢弃的汽车从码头一路排到市区,谁捡到归谁。

那一年叶伦明28岁,祖籍福州,他生在日本熊本市,祖母是日本人。他长在上海,专做皮草生意。四年前他按照父亲的意愿,回福州娶了一名同乡女子,后来携妻子迁居台北,他自己则上海台北来回做皮草生意,赚一些钱养家。在上海他与父亲一起住在鸭绿江路。

1949年1月,为了赶回台湾与妻子过团圆年,他提前十几天就开始排队订票;开船前五天他终于买到了一张三等舱通铺票。上船时他只身背着9公斤左右的羊毛,登上太平轮。

谷正纲曾担任国民政府实业部常务次长。1935年,与哥哥谷正伦、弟弟谷正鼎一起,当选为国民党中央委员,被誉为“一门三中委”,十分风光。当年他正协助京沪杭警备总司令汤恩伯上将防守上海。为了撤到台湾,他提前购买4张1月27日的太平轮船票,准备让家眷们先行一步。动身前夕,一个多年的老朋友登门求援,请他帮助购买5张。情谊难却,他只好亲自派人去找船长特批1张,连同为自家人预备的4张船票,一并交给友人。那位友人接过船票,激动得老泪纵横,千恩万谢。

太平轮隶属于中联公司,蔡天铎是五大股东之一,台湾著名电视主持人蔡康永就是他的儿子。在《我家的铁达尼号》一文中,蔡康永写道:“1949年,国民党和共产党内战的揭晓之年。那年除夕前,一群急着要离开上海的有钱人终于了解到状况的紧迫,连过年都顾不得了,抢着要挤上早已客满的太平轮。这些人有的用金条换舱位,硬是从原来的乘客手上把位子买过来;有的靠关系向爸爸或船公司其他合伙人要到最后几个位子。理所当然,这群太平轮的‘最后一批乘客里面,有当时上海最有钱有势的一些人,也有爸爸最要好的朋友。”

的确,登上这班太平轮渴望太平的乘客中,各界名流果真不少。

著名作曲家、音乐教育家、国立音乐学院院长吴伯超;

辽宁省政府前主席徐箴一家;

国民政府监察院监察委员、山西省政府民政厅前厅长邱仰浚一家及其亲信13人;

蒋经国留俄同窗好友俞季虞;

琼崖守备司令部司令、曾在海南岛代表国民政府接受日本投降的王毅中将;

总统府机要室主任毛庆祥之子;

台湾清真寺创办者、永宝斋老板、翡翠巨子常子春的家人11口;

台湾陆军训练部司令教官齐杰臣的家眷5口;

天津市长之子、《时与潮》总编辑邓莲溪;

台湾樟脑产业第一人吴禄生;

袁世凯之孙、袁的七子袁克齐的独生子袁家艺……

还有香港女首富龚如心之父、国际著名刑事鉴识专家的李昌钰之父、台湾女明星林月华之父、棒球名球评家张昭雄之父等等。

十年修得同船渡。

如此之多的达官显贵相聚太平轮,让太平轮“蓬荜生辉”。然而登上太平轮以后,他们发现这“不是装人的船”。船舱挤得“像猪舍一样”,又黑又潮,又酸又臭。大家心知肚明,逃命要紧,遭这点小罪,算啥?

虚幻太平

1月5日,淞沪警备司令部曾发布水上宵禁令:每天18时至次日上午6时,为军用船只运输时段,其他船只一律不准出港。

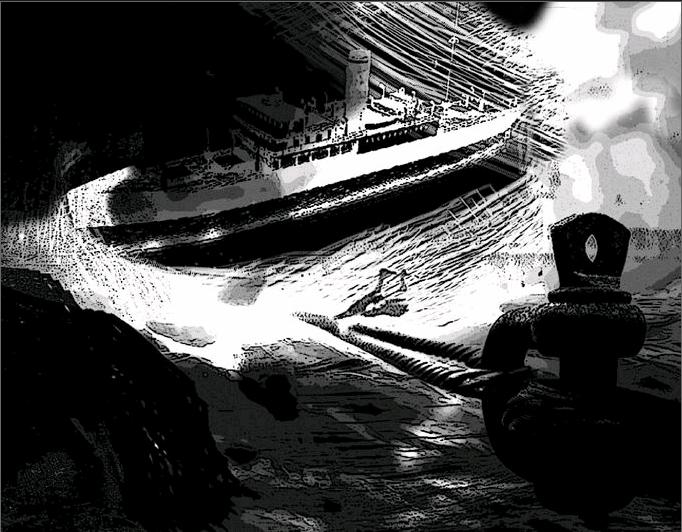

因此,27日16时,太平轮才终于离开十六码头,向基隆港进发。

为了不被沿途设卡的军警发现阻截,太平轮开足马力加大航速,天黑以后也不开灯不鸣笛,左转右拐,抄的是一条近道,希望把白天耽误的时间补回来。

太平轮是由货轮改装的,服务设施本来就差,又加上乘客超载,船身经不起风浪,人们坐在船上如同乘坐过山车那样,一刻不停地摇晃,像个醉汉。船出长江口,夜色更美妙。海上风平浪静;空中星光闪烁;近处不见船影;远方渔火点点。每个乘客都长长地舒了一口气。在大难即将临头的时刻,能够挤上这条“诺亚方舟”远离战火,已经是不幸中的万幸了。一种劫后余生的解脱之感弥漫开来。

船上虽然拥挤不堪,但乘客们无论穷富,都是有备而来。富人们在哪里都是花天酒地,在船上也不例外;穷一点的也是穷家富路,没少带东西。何况不少人是把全部家当变现以后,带着真金白银登船的。有的人嫌船上的卧具不洁,也不够保暖,就换上了随身携带的丝绵被、皮褥子;有的人打开中华老字号凯司令的奶油蛋糕和精致的西式小点心细细品味;更多的人则围聚在一起,摆上烧鸡、熏蹄、风鹅、咸水鸭等喝酒,大快朵颐。

开船之前,太平轮管事顾宗宝就已列出采买清单,一一落实到位:各种酒水食品……真是琳琅满目,令人胃口大开。忙碌了大半天,到了交班时间,饥肠辘辘的大副、二副丢开轮舵,径自离岗宵夜。理应接班的三副并未到岗,船长也不知去向,驾驶舱内竟然无人值守。大副、二副回到自己的船舱,与同事们开怀畅饮,密闭的房间里烟雾弥漫,吆喝声、猜拳声与麻将声此起彼伏,传遍全船。有的船员喝多了,甚至跑到甲板嬉笑打闹。

乘客的船舱里,也是喜气洋洋。叶伦明回忆说,那晚船上的人像是在家里过年一样热闹,在乱世中与亲人团圆的渴望即将成真,所有的人都显得异常亢奋。

太平轮上到处都是太平景象,满船弥漫着虚幻的升平,却没有一个人知道,死神的嘴里叼着一根断魂草,脸上露出怪异的微笑,正一步步地向太平轮逼近……

冰海求生

大约是夜里11时三刻,太平轮行驶到舟山群岛白节山水道,几个乘务员下到三等舱,正准备暂时锁上铁门,不让乘客来回走动,以便于逐个验票。

叶伦明与朋友们酒喝好了,他主动起身,手拿饭盒准备帮大家盛米饭,却被白衣女子吐了一口……

“刚上甲板,就听到一声巨响,接着便是一阵剧烈的晃动,撞船了!”叶老回忆说。被撞的建元轮,是上海荣氏家族名下的货船,装了2700吨煤炭与木材,是从基隆开往上海的。太平轮似一把匕首,对准建元轮的腰部直接撞了过去,一声巨响。紧接着就是一阵铁链急放声,太平轮临时抛锚,船体因急刹车剧烈地颠簸起来,杯盘碗筷和行李架上的物件摔了满地,有的客人从床上被掀到地上。各个角落发出各种腔调的惨叫……

建元轮吨位较小,又被拦腰一撞,很快沉没,船上的70多人全部落水。太平轮急忙放出多件救生工具,救上来二三十个落水者。经此一撞,太平轮上的人酒醒了不少。船员们振作精神,开始各就各位继续航行。一些旅客手抚胸脯,暗自庆幸;信教的人有的用手划十字,有的念“阿弥陀佛”;年轻人把老人抱上卧铺,查看伤情,母亲搂住儿女,一边哄着一边替他们按摩。船上的广播不停地安慰、规劝旅客回舱室睡觉……

大家的情绪渐渐平静下来,可是15分钟后又传出第二声巨响,船体随即倾斜,海水从破损的前舱汹涌而入,轮船快速下沉。乘客们个个面带惊恐,在倾斜的甲板上惨叫呼喊,漫无目的地四处奔逃。身处底舱的人们情急之下,都想冲上甲板。可是舱门狭小,秩序失控,人们抱着孩子扛着包裹,互相拉扯,相互踩踏,乱作一团,谁也没办法脱身……驾驶人员已意识到大难临头,慌忙转向,希望就近找个沙滩搁浅,但为时已晚。动力舱很快被海水淹没,太平轮失去动力,好像一个巨大的铁块,不容商量地向海底沉了下去。大约是零时30分,也就是时间刚进入春节年三十的半个小时,太平轮就被海水吞没了。海面上几百人拼命挣扎,惨叫声、救命声、哭喊声,交织一片。那些没能爬出船舱的人则与太平轮一起葬身海底,连呼救的机会都没有。

落入大海里的人,身上绑着金条银元的,率先被剥夺了逃生机会。原本承载着希望和梦想的黄金、白银,还有佛像、珠宝、古玩,无论多么珍贵甚至价值连城,此时都成了索命鬼。还在水面挣扎的人们,却无法抵御彻骨的寒冷,“衣裤全部湿透,身如贴冰,浑身发抖,牙齿互撞不已”。许多游泳高手,因为手脚冻僵,溺水身亡。

寒流中,有四个孩子紧紧抱着母亲,浪头打过来,他们全部不见踪影;等浪头过去,他们才挣扎着露出脑袋大口地呼气,大声地呼救……母亲成了四个孩子唯一的保护者,但她却无能为力,只能拼尽全身力气紧紧挽着她的儿女,儿女更是无法逃脱死亡的命运,最后无一人生还。

当年王兆兰只是个15岁的小姑娘,她回忆说:“我落水时还牵着我小妹,一下去我小妹就没了。我就抓着一个人的腿,我也不知道是谁,那个人就抖啊抖啊,他一把将我拉到一个木头箱子上坐着。箱子周围人太多,还没过一会儿那箱子就翻了,我就又沉下去了。一个浪打来,我又抓到一块很大很长的木板,上面躺了三个人,我躺在中间,我们三个人没死。海里面的声音没办法形容,两三个小时以后就没有声音了。”

叶伦明侥幸离开底舱,赢得了一线生机。

但是黑夜茫茫,海水冰冷,能否活命,他毫无把握。他想到:不能死呀,新婚的妻子还在台湾等自己回去团聚呢!他从小就爱运动,身体素质比较好,当时又年轻。他使劲划水,冲出沉船制造的巨大漩涡,并摸黑捉住了一个木桶。他依稀记得,这样的木桶有大、中、小三个。也有难友看见了木桶,赶紧游过来,希望抓住一根救命稻草。可是水中木桶又光滑,又在波涛里乱漂,人冻僵了手足也不太听使唤。有的人运气好抱住一只,有的体力不支失手没抱住,就不见了人影。

国防部参谋葛克少校是侥幸生还的太平轮罹难者之一,时年34岁,但其妻子和3个孩子全部遇难。最令葛克深恶痛绝的,就是太平轮的延时和超载,如果这两条违规行为有一条得到遏制,太平轮准点起航或体量正常,它就不会和建元轮相撞,即使撞上了也不至于下沉得如此之快。作为太平轮善后委员会的成员,他在1949年2月22日提交了证词:

卅八年元月奉命调赴台湾警备司令部供职,乃于元月廿四日,携眷由京来沪(计同人十三人,连眷属等共廿五人)。

……建元被撞后立即下沉,太平轮尚以为本身无恙,而船员及茶役等亦请旅客安心,继续行驶,经发现下舱已有浸水进入,余乃接内子及三小儿随众客挤登甲板,本欲攀登救生艇。奈人已挤满,无法插入。是时,余抱长男及次女,余妻抱幼子于怀中,并挽余之右臂,立于烟筒左侧,紧紧拥抱,精神早已慌张失措,一切只有付诸天命。

船首右部已渐下沉,转瞬间砰然一声,忽感一身冷气,知已随旋浪坠下海中,妻、儿业已失散,余连喝水数口,乃努力向上挣扎,得漂浮水面,获一木箱,乃推向灯塔方向划行,奈适退潮之际,不能随心所欲,反越漂越远,而木箱亦因离身不远,遂乃弃箱就板;后又续上二人,三人端坐板上,下半身浸于海中,乃开始漂流茫茫大海上,作生死之挣扎。落水时之恐怖,已使精神受极大打击,而天气寒冷,全身又湿透……

东方渐白,遥见一巨轮向我方驶来,乃勉力嘶喊呼救……

后来得知,那艘外轮是澳大利亚军舰华尔蒙哥号。

由于登记混乱,只有508个定额的太平轮严重超载,上了1000多名乘客,具体数字谁也说不清楚。最后仅有37人遇救生还。这一海难被人们称作中国的泰坦尼克号悲剧。

海难之后

李浩民是李昌钰的父亲。

李浩民是个大商人,据说在老家江苏如皋,一半的田产都是他的;而且他还做石油等生意,腰缠万贯。在自传中李昌钰描述说,家中常有食客上百人进进出出。太平轮失事后母亲李王岸佛曾专门雇了一架飞机,前往出事水域上空反复搜寻,但“仅见黑色燃油漂浮水面,其他毫无漂流物或遇难乘客踪迹可寻”。

李浩民遇难,犹如大厦断了顶梁柱,声名显赫的如皋李氏随即坍塌,食客们树倒猢狲散,飞鸟各投林,李王岸佛身旁仅留下了12个孩子,4个刚成年,8个还未成年,李昌钰最小。为了张罗儿女的学费生活费,年过半百的李王氏被迫放下身段,脱掉绫罗绸缎,换上粗布衣服到处奔波,从太阳露头到星星满天,独自抚养儿女。在李昌钰的记忆中,为了省钱全家兄弟姐妹都是在一张圆桌子上做功课,时间一到一起关灯,绝不浪费一度电。从记事起李昌钰都没有穿过新鞋子,后来母亲省吃俭用,给他买了一双新鞋,小昌钰珍惜得不得了。为了保护它,上学时他几乎是一路提着鞋子走路;到了校门口才把鞋子穿在脚上走进教室。高考时他的成绩好,本来考上了海洋大学,意外发现中央警官学校也在招生,学费全免,每个月还发津贴,毕业后工作有保障。为了减轻母亲的辛劳,他临时改变主意又报考中央警官学校,成为该校第一批对外招生的24名学员之一。回首往事,李昌钰的内心依然充满遗憾:“如果不是太平轮事件中父亲过世,我就不会去念警校,也不会走上刑事鉴识这条路,也许就与父亲一样,选择当一名商人吧。”否则他极有可能根据爱好,成为一名银行家或经济学者。

比李昌钰的命运还要悲惨的还有黄似兰。现在已是古稀之年, 1947年底母亲陆淑影送她到了台湾,临别时母亲对她说的最后一句话她还记得真真切切:“囡囡,冷噢!绒线裤子弗好脱!”那一年她才7岁。

刚到台湾,黄似兰与阿姨、姨父住在台北信义路,念东门国小。她一直开心地等着母亲陆淑影从上海来团聚;她记忆中的母亲年轻漂亮,精明能干,是东南贸易公司负责人。即使很忙,女儿睡觉前,她一定会弹着钢琴陪伴她入眠。黄似兰记得,身上的毛衣都是母亲亲手织的。她美丽的蓬蓬裙、卷卷的长发、甜美的笑容里,都是母亲的爱心。太平轮出事的那天,姨父到基隆港口等船;下午回来后期待中的母亲并没有出现,姨父只说:“你妈妈的船,被风浪漂到菲律宾了。”她没说话,空气似乎结了冰霜。不久她被带到一间庙里,去寻找母亲与继父的牌位。“好多层牌位,我们一层一层地找。”

没娘的孩子像根草。失去母亲的庇护,似乎一夜之间黄似兰就由小公主变成了台北灰姑娘:洗尿片、做家事、睡走廊、挨打、罚跪……“我父母留在上海的遗产只有我才有继承权,亲戚们哄着骗着把我从台北弄回了大陆。我回去遗产没拿到,人又出不来……我被人歧视轻薄。”后来她舅舅在广东的一个山区火车站,找到一个站务员工作。舅舅在火车站卖票、看铁路信号灯,她则负责到江边挑水煮饭,到小山岗捡拾柴火……

1979年,改革开放以后,因为她有海外关系,可以申请离开大陆。经过一番奋斗,她事业有成,发起成立了澳门文化艺术协会,出任会长。晚年,她才有闲暇写自传。可是每每提笔就泪水涟涟。儿子多次劝她不要再写了:“再写下去,你会把眼睛哭瞎!”

怒砸周公馆

1月30日,《台湾新生报》率先发布了太平轮失事的消息。

2月2日,《大公报》刊登了详细报道,公布了遇难者名单,并在社评《海上又出惨剧》中就事故原因提出三点推断:“1.驾驶人能力;2.太平轮逾龄、救生设备不全;3.轮船超重。”

2月12日,《中华日报》报道,太平轮遇难家属善后会提出了6条要求,中联公司答复3条:登报道歉;每位家属赔偿1000万元金元券,以利工作;交出账簿。

针对社会上的各种议论和质疑,国民政府也不能无动于衷,交通部责成上海市航政局派出专家进行事故调查,得出三条结论:一、失事原因为碰撞所致;二、双方驾驶员均死于海难,一时无法就技术上进行查究;三、善后事宜由太平轮船东——中联公司统一办理。

中联公司是由周曹裔、龚圣治、蔡天铎等5位宁波籍股东合资组建的。沉没之前,太平轮已开行34个班次。太平轮曾在华泰、鸿福保险公司投保。沉船后,这两家保险公司负责人自感赔付不起,一逃了之;中联公司的其他股东见势不妙,也逃之夭夭。公司旗下的华联轮和安联轮,已被政府扣押在高雄港,无法出售变现,中联公司被迫倒闭。这一下可苦了大股东、总经理周曹裔。一天晚上,300多支火把包围周公馆,愤怒的遗属冲进楼去,将屋子内的所有家具统统砸碎,还捣毁了公司大门、办公设备、玻璃窗,以解心中不平之气。好在周家的人提前听到风声躲了出去,否则人财两空,后果不堪设想。

公司员工也是火上浇油。员工代表周淑孝、杨元臣等联名向上海市参议会吁请:“难属百端需索,公司当局委曲求全,有求必应,致将员工薪津一再欠发……如此,公司业务停顿,收入既无,则员工眷口近万之生计将何以维持……”可是,国民党政权已摇摇欲坠,上海官员都在考虑着自己的退路,谁还有心思去管什么太平轮之事?市参议会对于民怨充耳不闻,久拖不决……

此后,太平轮惨案审理的证词、文件,一大多半保存在上海档案馆,成为尘封的经年往事,渐渐被世人遗忘。

劫后余生,叶伦明回到了上海鸭绿江路老家,与老父亲相依为命。他对乘船远行产生了恐惧,写信到台北向妻子倾诉思念之情,可是所有信件都被原封退回,他与妻子彻底失去联系。他不知道妻子的生死,再也未娶,希望有朝一日再相会。他的皮毛生意做不成了,好在他手巧又肯吃苦,就靠缝被单、蚊帐、衣服等小买卖,勉强糊口。虽然生活很清贫,但因为身处社会最底层,政治运动也没有触及到他,也算是不幸中的万幸。

改革开放后,经过亲友帮忙他移居香港,并恢复了与台湾兄弟的通信,这才知道妻子早在太平轮事件的第二年,就改嫁了。

深情呼唤

白节山灯塔位于舟山市嵊泗县境内的白节山上,始建于1883年,1946年重建。该灯塔高14.3米,灯高75米,塔内有钢板旋梯,钢质灯笼直径达2.7米,灯器射程达22海里。白节峡水道水深流急,水道里各个时代的沉船比较多。1951年,太平轮遇难旅客纪念碑在基隆港东16码头落成,碑文由国民党元老于右任题写。每年的1月27日,都有幸存者和罹难者遗属等来到纪念碑下凭吊,抒发内心挥之不去的哀思。人们很希望到舟山群岛、白节山海域组织海祭活动。但在两岸隔绝的情况下,这一愿望无法得到满足。

2009年10月,台湾作家张典婉创作、出版了纪实文学作品《太平轮一九四九》。2010年5月25日,经过张典婉与太平轮纪念协会同仁们的呼吁奔走,以“离散的记忆,团圆的拼图”为主旨的太平轮海祭活动终于成行。当天,天蓝海碧,水波不兴,嵊运1318号渔船载着两岸三地30多名幸存者和罹难者遗属,停泊在太平轮沉没海域。

幸存者代表叶伦明、王兆兰等老人旧地重游。

王兆兰跪向沧海,大声哭喊道:“妈妈,我没有保护好弟弟和妹妹,我没有拉住他们的手,妈妈啊,你原谅我吧!”

黄似兰、张昭雄、李梦华、吴瑞樱等罹难者家属依次宣读祭文,然后将随身带来的白菊花、马蹄莲和千纸鹤撒进大海寄托哀思。

叶伦明年届90,须发皆白。面对大海他喃喃自语:“我当时要乘太平轮,太平轮,结果呢?太平,我们都叫它太平,结果是这样的不太平……”