邂逅柯罗惠支

2014-11-11李莉

李莉

3月的一个周末,多云、寒风。我去科隆游览,当然首先要参观科隆大教堂。

科隆大教堂是德国第一座真正的哥特式建筑。唱诗班席始建于13世纪。大教堂高耸的壁柱、繁缛的雕饰,庄严而肃穆。彩色玻璃花格窗,环绕着殿堂,华丽而恢宏。仰望幽暗的穹顶真有几分云气氤氲之感。从建筑学的视角看,可以说它真是很好地完成了服务宗教的使命,给我留下难忘的印象。

然而,当离开这座巍峨的教堂,步入附近一条宁静小街的时候,我看到挤在灰色严整的现代建筑之间,一处残破的废墟,它却给我留下永远震撼心灵的记忆。

废墟的墙壁由褐色砖块砌成,砖块间分散镶嵌着硕大的破石块。可以想见,这石块是二战炸毁的原有建筑的残石。它们是昔日建筑的真实遗迹。那时这里是一个繁华喧嚷的市场,有巨石砌成的屋宇,如今它们却化作残石保留在断壁间,唤醒世人反思历史的良知。

在残壁间,隐在幽暗中的一片空地上,我看到那里立着两尊雕像,是双膝跪地的两位老人。一尊是悲痛凝住、抚胸弯腰的老妇,一尊是沉浸深思、盘臂直身的老者。

“这是柯罗惠支的作品!”我意识到。

在我踏上德国这片宁静大地、聆听这里思想家冷峻声音的时候,就渴望见到被命名为《哀悼中的父母》的雕像,想不到在我随意漫步中,却如此意外地如愿了。

我的心沉静下来。静听两位老者的心声。他们的心声仿佛在天际回荡。

这两尊雕像是柯罗惠支在17年间,草拟数不清的画稿,推翻数不清的小样,才完成的作品。老妇是柯罗惠支自己,老者是她的丈夫卡尔。雕像是因他们的爱子彼得的牺牲而创作的。

彼得生前,柯罗惠支1911年写信给他:“19年前,你生下来时,紫丁香已经盛开怒放。我和你睡的那间房间里,摆满了紫丁香花。”

只有做过母亲的人才能真切地感受到这里蕴含着多么浓浓温馨的母爱!但是,1914年,彼得阵亡在第一次世界大战的比利时战场上了。母爱的心被击碎了!无数碎片却凝聚成巨大的力量,推动柯罗惠支深思。为什么青春的花蕾尚未绽开,就泯灭沙场?她在黑暗中探索罪恶的发生原因。她敏锐地透悟现象的本质。

1915年,她记下了第一次读《圣经》时的顿悟。这时候,她已经48岁了。她读的是《圣经》中大卫王的一段故事。在日记里,她极其精炼地记下这个故事:“大卫王下来战书,‘乌利亚去征战,因为他最死硬,你们躲在他背后,让他被击中,让他死去。”接着,她写下一句评论:“这一切写得是多么尖锐和深刻。”

怎样的尖锐和深刻呢?

让我们完整地细读一下《圣经》中的这个故事吧。《圣经》中是这样写的:在大卫王派他的将士血战沙场的时候,他在宫中寻欢作乐。一天,他从王宫高处远望,望见他的忠诚将士乌利亚的美貌娇妻正在沐浴。他迫不及待地邀请这位美女进宫。他们共度了这个良夜。

不久,这位美女告诉大卫王,她怀孕了。聪明绝顶的大卫王立即将美女的丈夫乌利亚从沙场召回,好吃好喝招待,然后,派他作信使,给沙场上的主帅带一封绝密信件。这信件内容却是大卫王密令主帅杀害这位忠诚信使的计划。

大卫王命令主帅,你“派乌利亚前进,到阵势极险之处,你们便退后,使他被杀。”这位主帅立即执行这个命令,派乌利亚带兵攻城。这些攻城战士全部牺牲在城下。这消息迅速报告大卫王。大卫王立即迎娶乌利亚的爱妻进宫,纳为妻室。梦中的乌利亚就这样瞬间失去自己的亲人和生命。

这个借刀杀人的阴谋,写的是“多么尖锐而深刻”!当时的第一次世界大战不就是这样为了掠夺而阴谋驱使千万青年赴死吗?!柯罗惠支从她家庭的悲剧,看到了千万家庭的悲剧。这个思想,成为她艺术创作的基石。

柯罗惠支在1918年写道:“所有的人都受骗了!”

“所有的人”指的是那些受到战争阴谋驱使而盲目送子出征的父母和他们的奔赴战场的无知青年。

1922年,她完成《战争》组画的创作,深刻反映着她的这个认识。《战争》组画第一幅《牺牲》,表现的是一位孤独闭目的母亲和她臂弯举着的襁褓中的婴儿。母亲们盲目送子赴死,青年们一如婴儿般的天真,承受战争阴谋的驱使。《战争》组画的第二幅《志愿军》,刻画的是奔赴战场的青年。画幅中心的一位青年人同样是闭着双目的。这些艺术形象难道不是第一次世界大战中德国民族心境的真实写照、不是当时德国的和世界的真实悲剧吗?一个民族被阴谋绑上战车,无数青年人被阴谋驱使面对炮火,而父母们没能阻止,而青年们没有看透。

柯罗惠支说:“需要有清醒的头脑!”

她以自己清醒的认识和坚定的意志,勇敢无畏地站了起来。她创作为和平战斗的宣传画。得知当时德国诗人德默尔鼓吹所有青年都应该出征,柯罗惠支立即回击他的煽动。在《前进报》上她用歌德的诗句呐喊:“谷种不该磨成粉!”

她大声疾呼,谷种需要发芽、生根、开花、结出丰硕的果实!青年不该盲目牺牲!父母应该睁开双目,青年应该睁开双目,德国应该睁开双目,世界应该睁开双目!柯罗惠支是清醒的战士。

于是,《战争》组画的第六幅《母亲》里的艺术形象与第一幅《牺牲》迥然不同了。柯罗惠支刻画的是母亲们聚拢,伸展臂膀,把孩子们围在中间,保护得严严实实。正面的所有人物无论是母亲和孩子全都用力睁开了大大的眼睛。

对比《母亲》草稿和定稿,我更看到母亲们的目光也发生了质的变化:

在草稿中,中心人物是一位母亲紧紧地搂抱着婴儿。这时她的目光中充满惊惧恐慌,弯着腰,心在战栗。但是在定稿里,这位母亲的目光变了,在她的目光中表现出的是坚毅无畏,投射出的是咄咄逼人的穿透力。目光不同了,从惊恐化为坚定,从朦胧化为能够穿透重重迷雾的锐利。

读柯罗惠支的艺术作品,请读她的人物的眼睛和目光吧。在柯罗惠支艺术作品中,人物的眼睛和目光蕴含着展示心灵的强大艺术力量。这是柯罗惠支艺术的最独特之处。

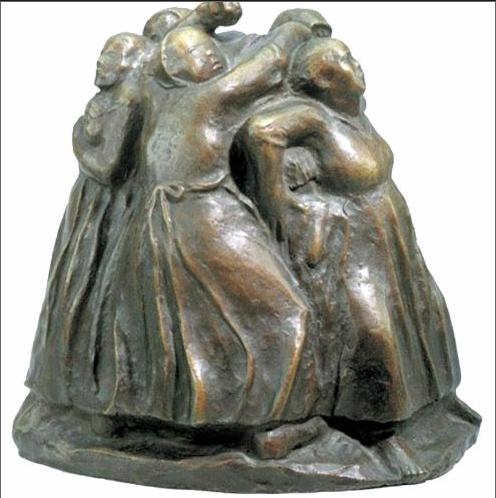

柯罗惠支深刻的思考,不断引导她的艺术走向自我突破。我在柏林柯罗惠支美术馆,见到柯罗惠支1933年的巨作——《母亲之塔》。它是《战争》组画第六幅《母亲》的蜕变。它是一座紫铜色圆雕。重复着《母亲》的题材,仍然是母亲们围拢起来,伸开臂膀,掩护身边的孩子们。但是形象的神概迥然不同了!母亲们不再是组画中的柔弱战栗的,而是有力地展开双臂,叉开双足,勇敢无畏屹立着的母亲们。她们围拢起来,护卫身边的孩子们。这座雕像犹如坚固的磐石,巍峨的巨岩。它被称为《母亲之塔》,当之无愧。

此时,她写道:“力量是我所需要的。”“力量是真正领悟生活的意义,不为生活折服,没有怨艾和泪水。”“力量在我看来是必不可少的。”“我要发展自己,也就是说,要发挥自己,但不是基督教徒的我,而是凯绥·柯罗惠支的我。”

现在,我们再回到科隆那狭小的废墟上,伫立在《哀悼中的父母》面前吧。我如愿地见到了他们,但是内心莫名地感到失落和不足,让我难以起步。他们是跪在地面的。卡尔的目光所及,只是眼前不足5米。目光所及的仅仅是他们爱子彼得长眠的地方。狭小,堵在我的心间。柯罗惠支也曾经有过这样的感觉。在安置雕像的时候,柯罗惠支看着男像,她的感觉是:

“他身上有一个很大的毛病,使我自己感到很恼火,就是他的目光抬得不够高。他看不到整个墓地,而只是看到面前的一小部分。”

随后,柯罗惠支改变了雕像的安置办法。在比利时罗奇凡尔特公墓,我见到雕像原作。这座雕像的艺术效果与科隆的完全不同了。跪着的双亲不是安置在地面,而是安置在方形的石台之上。他们的目光所及不是眼前的,而是整个墓地。他们悼念的是整个墓地长眠的2000多名青年。作品的精神发生了质的变化,这是柯罗惠支的心胸!

所以,我说她的《哀悼中的父母》是因彼得而创作,不是为彼得而创作,她是为所有青年人而创作。这是这座石雕艺术形象的目光告诉我的。

柯罗惠支看着这两尊雕像,写道:“母亲跪着,上身略向前倾,双手交叉在胸前,充满慈爱的样子,头略低下。她的目光注视着所有的墓穴,温柔地微笑着,爱着这所有的人。”

母亲在忏悔。她的心在说:“当他们正好开始想有所作为时,把他们强投到战争中去,并让他们大批大批地死去,难道对此就不需要真正地负责吗?”

“我在作画时,一想到孩子们的恐惧便流下同情的眼泪,我是如此强烈地感到自己所承担的重任。我感到自己实在不能逃避为孩子们说话的责任。我应该把人们无穷无尽的、如山一般沉重的苦难说出来,我负有这样的重任,然而这个重任是很不容易完成的。”

父亲在深思。他思考的也许是:

“一个人应该站得高些,看得远些。”

“在历史进程面前,清醒地看到未来。”

“我的心像向日葵般地敞开,在爱和希望中憧憬未来。”

“我要作一幅画,表现应该能看到世界上所有痛苦的人。”

“对于重大的罪过,我们每个人都有自己的一份责任。而我们必须补偿我们的过失。”

这些思想,我们从柯罗惠支的日记中和书简里可以读到。这足以证明父亲的确有这些沉思。

他们的心是广阔的,一如无边的大海,一如深邃的蓝天。他们的目光所及不是眼前的,而是世界的,而是未来的。雕像名为《哀悼中的父母》,莫如改为《忏悔和沉思》吧。

也许,那年,在东欧最寒冷的季节,大雪纷飞,当时的联邦德国总理勃兰特访问波兰。他冒着凛冽的寒风,来到华沙犹太人死难者纪念碑前。他向纪念碑献上花圈后,肃穆垂首,突然双膝跪在纪念碑前。这时候他耳边回荡的就是双亲心中的声音吧。他代表一个国家在忏悔和沉思。

解读双亲的心声,不是容易的。然而,拜读柯罗惠支的日记,比较柯罗惠支的画稿,悟出她的艺术基本表现手法,就有可能参悟她的心迹,她的心路。

“凯绥·柯罗惠支的作品是当今德国一支最优美的歌。”

这是当年罗曼·罗兰对柯罗惠支作品的评语。

我还要说一句:“凯绥·柯罗惠支的日记是世界一首最动人的诗。”

在柯罗惠支的心中,她的歌是唱给世人的,她的诗是写给我们的。这是她全部创作的意义。她的心灵因此而永生。

她的诗歌使我常常想,我为谁创作,我的重任是什么。我的心每每因此获得真实的力量。