摄影,一场在故乡的迷路

2014-11-07李楠

李楠

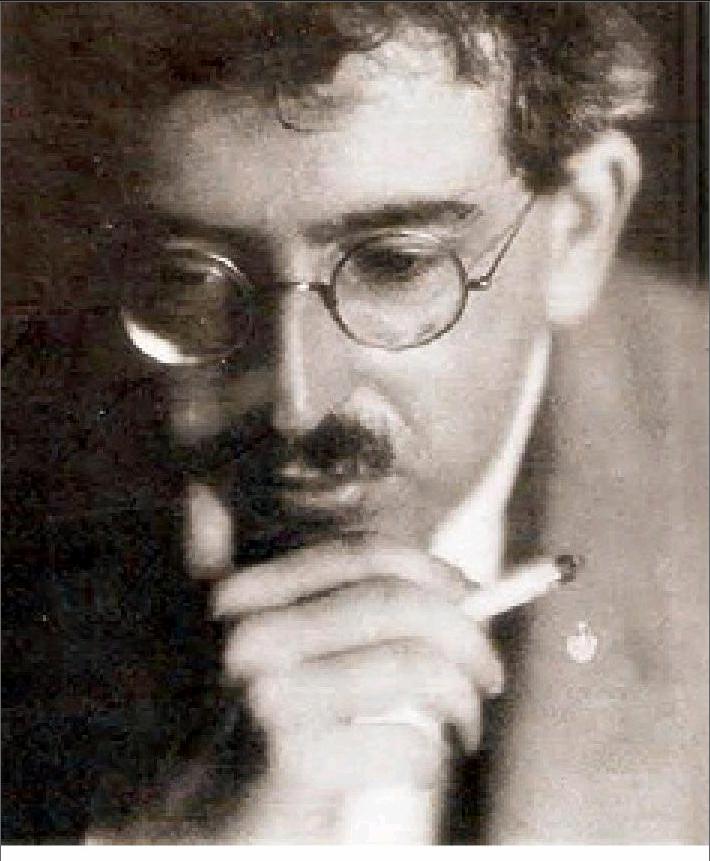

瓦尔特·本雅明说:“人要学着迷路”。他在《柏林童年》的开头这样写道:“在城市里一时找不到路不是令人感兴趣的事,但是像在森林中迷失那样在城市里迷失,却是需要操练的……我很晚才在生活中学会了这门技艺:它使我的梦想得以实现,那些梦的最初痕迹就是我的练习簿吸墨纸上呈现出的迷宫图案。”

这段话在《柏林纪事》中也出现过,本雅明有意识地训练自己,去延伸、铺陈他与城市之间这种微妙而奇特的关系—实际上,他方向感极差,却执念于以迷失的方式确定每一条街道、转弯、死角、拱门的方位。不仅于此,他曾试图为自己的人生绘制地图,用五颜六色来标识他去过的每一处地点,“我的朋友们和女友们的房子,各种集体组织的聚会厅……我只光顾过一晚的旅舍和妓院,通往不同学校的道路和我曾亲眼目睹填埋过程的坟墓……它们的名字当初我们天天挂在嘴上,如今却已经被遗忘。”经由标识这些地点,他连缀起记忆的网络,交织出各种关系的纹理,并且,他说:每一个重要的关系,都是“走进迷宫的

入口”。

实际上,本雅明将时间的旅程置换为空间的位移,他以空间的关系来注解时间,并使时间在空间里成为一个无能的、单调重复的、仅仅作为一种运动存在的现象。

人无法改变时间,那么,反过来,时间对于人而言,也相应地成为无能为力之物:人,永远只是时间轴上一个被动的点。但人与空间的关系,却大不相同。人可以选择空间,建构空间,置换空间,在不同的空间里成为不同的自己—人,对于空间,是主动的。这种主动,也是人对于自我建构的意识流露。在时间里,人永远落在自己的后面;而在空间里,人可以主动地发展一段关系。本雅明坚持“迷路”,盖因如此,这段关系的可能性更趋向于无穷尽与不可期,从而也更使人着迷。

本雅明论摄影,最著名的观点,一是“机械复制”,二是“灵光消逝”,我以为,他身体力行的“迷路”里所蕴藏的时空哲学,是比这两点更为隽永与本质的观照。或者说,“机械复制”道出了照片占有空间的方式,而“灵光消逝”则洞悉了影像凝固时间的秘密。

每一幅照片,都隐藏着一个空间的入口与出口。拍摄、观看、复制、传播、解读等等,都是在这入口与出口中往复去返,而影像,便渐渐从这二维平面上生长壮大,占据更大的社会空间,甚至成为庞然大物,充塞一个时代的视觉空间,以至成为吉祥物一般的形象代言。

而照片里最为人津津乐道的“时代感”,似乎是时间的明证,的确也是如此。但是,对于摄影师—照片的制造者而言,时间更像是指间流沙,你抓住的每一个瞬间都是消逝之物。如果说摄影师拥有某种决定权,即决定在何时按下快门的权力,那么,这种权力行使的基础往往是取景框中的空间呈现了某种特别的关系或是意象—在这个意义上说,摄影既不是时间的艺术,也不是空间的艺术,而是以空间来注解与转换时间的艺术。

一个最为大众的现象,人们到了一处旅游景点,便摆出千篇一律的模式化姿势拍照留念。苏珊·桑塔格说:收集照片便是收集世界。当人们试图占据空间时,摄影,其实是最简易便捷而自然隐晦的手段。

事实上,科学技术一直在助推摄影的这种能力。居伊·德波说:这是一个被拍摄了的世界。他慧眼看破:摄影占据空间的尽头,便是将全部空间干脆变成了影像本身。这样一个巨大的反转,制造了一个歧路纵横、真假莫辩的景观社会。

人都有向外占领更大空间的欲望,而往另一个维度探究:人,对于原生空间的内向执着,是人与空间关系更深刻的命题。

比如本雅明,作为一个犹太人,他的大半生都在颠沛流离,穷途末路中挣扎。他的许多著作都是身后方得以显现,而名气也是如此。1940年,巴黎沦陷,本雅明在仓皇逃离之前将《柏林童年》的手稿藏在国家图书馆的书架上,四十年后,一名工作人员无意间发现了这部由无数地点和迷宫般的回忆组成的著作。人们跟随着8岁的本雅明重游1900年的柏林,在柏林的内阳台、胜利纪念碑、蹄尔苑林、动物园、农贸市场、以及“斯德格利兹尔街与根蒂纳尔街交汇处的街角”等等充满了细密敏感的空间里,体味一座城市给予一个人一生的重要启示与启蒙。

事实是,本雅明一直试图摆脱他现实的空间,然而,谋一教职之位都不可得。尤其令人心酸的一段是:有一天,他忽然发现,从小便许下的一个愿望竟真的实现了!那是在他所做的一切努力都惨淡失败后,他终于明白,上帝一直应许着那个愿望:他想睡多久就睡多久。命运真是善于开玩笑!那便是残酷的悲剧的起源。本雅明在《德国悲剧的起源》中,就论述了巴洛克时期的剧作家“以空间形象把握并分析了在时间中展开的活动”,并在这种将时间置换为空间的过程中,将“历史融合成为一种布景”。本雅明将自己的生命也置换为布景,在他对生命的每一处追忆中,都以空间作为线索和主体。人生是一个又一个空间的累积,而思想与经验,便是这些空间遗留下来的废墟,消除了时间性的永恒的、巨大的废墟。

从故乡开始的空间流徙,到灵魂深处的废墟意识,草灰蛇线,千里暗伏。本雅明最终在法西边境自杀,他终于可以彻底地“想睡多久就睡多久”了—在死亡中,时间和空间都归于原点。正如在故乡,时间与空间也都是原点一样。

摄影,也是一场从故乡开始的空间流徙。无论摄影师拍摄的是什么,一定都寄寓着对于某个空间的原始记忆和直觉反映。如同本雅明,如果不是这样,仅仅依靠学术规范与训练,他是不可能成为这样一个有着非凡洞察力的知识分子。这个故乡,可以是地理上的出生地,也可以是精神上的出生地。总有一个空间,是我们的原点,塑造着我们,让我们出发。正是摄影在提醒我们,时间如逝川之水,而我们能在一张照片里把握的,是我们将时间置换而成的那个空间。而决定着我们如何转换的,便是故乡内植于我们的基因。按动快门的手,其实是在放下一个个地标。这些地标不可预知,也无从条理,它们指示何处?又导向何方?这一切都是谜。

其实,还乡在我们的生命中是一个持续终生的活动。哪怕是生病,从生病到康复的这一段过程,也譬如一次短暂的还乡。重新回到之前的身体,重温曾经拥有的感觉,但是,有些部分已经变化异样。所有的故乡,都朝向远方,所有的远方,都是寻找的故乡。

摄影,就像是一场在故乡的迷路:照片总是让我们回到某个地点,周遭尽是熟悉的景物、味道,然而,所有的道路都已变更错位。你无法原路返回,只能另辟蹊径。而其后发生的一切,也许是离家更近,也许是更加遥远。这是摄影的迷人之处。摄影能将空间随身携带,分门别类,按图索骥;同时,它将时间设置为一个布景,反而将时间与空间融合一体。

所以,当我们站在这样一个角度来观看与评价摄影时,便会了然:真正有力量的摄影不是基于时间的,而是以强大的力量使时间退避三舍—这正好是一个空间的概念。endprint