四川盆地中三叠统角砾岩形成机制及意义

2014-11-06胡琳彭博刘显凡王多义廖太平王国昌

胡琳,彭博,刘显凡,3,王多义,廖太平,王国昌

(1.成都理工大学地球科学学院,四川 成都 610059;2.成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610059;3.南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,江苏 南京210093;4.重庆科技学院石油与天然气工程学院,重庆 400042;5.中国石化中原油田分公司普光气田采气厂,四川 达州 636150)

四川盆地中三叠统角砾岩形成机制及意义

胡琳1,彭博2,刘显凡1,3,王多义2,廖太平4,王国昌5

(1.成都理工大学地球科学学院,四川 成都 610059;2.成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610059;3.南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,江苏 南京210093;4.重庆科技学院石油与天然气工程学院,重庆 400042;5.中国石化中原油田分公司普光气田采气厂,四川 达州 636150)

应用沉积学、岩石学、岩相学原理,对四川盆地中三叠统野外剖面、钻井、录井样品进行描述及镜下观察,精细辨识了中三叠统地层不同角砾岩的岩石学特征,并绘制了沉积相与角砾岩关系图、古构造与角砾岩关系图。利用岩石学统计方法分析了不同角砾岩孔隙空间特征,总结得出四川盆地内中三叠统地层主要存在3类角砾岩,即台缘斜坡角砾、膏溶角砾和洞穴垮塌角砾,其分布分别受川西台缘相带、印支运动早幕活动、川北及川南古隆起因素控制,成岩后期改造对孔隙空间的影响较大,四川盆地中三叠统洞穴垮塌角砾的孔隙空间相对较发育。

角砾岩;形成机制;中三叠统;四川盆地

Block Oil&Gas Field,2014,21(1):12-17.残积角砾岩和重力流角砾岩。

四川盆地中三叠统地层的角砾岩极其发育[18-19],岩性、形态、岩石组合类型多样,但成因尚无定论,多被解释为岩溶角砾。本文对中三叠统角砾岩的岩石性质及组合等方面进行了研究,辨识了3大类不同成因机制的角砾,即台缘斜坡角砾(滑塌角砾岩)、膏溶角砾(岩溶角砾岩)、洞穴垮塌角砾(岩溶角砾岩),并对这3类角砾进行了储层演化分析。

1 地质概况

四川盆地位于上扬子板块,在中三叠世时期为发育局限台地相带的大型陆表海台地[20-21],受东部雪峰古陆、东北部巴山古陆、西南部康滇古陆、西部龙门山岛链局限及物源供给,台内沉积相带受汉南海隆、开江隆起、泸州隆起3大古隆控制(见图1)。四川盆地下—中三叠统由6个Ⅲ级层序有机堆叠组合构成了一个Ⅱ级层序,沉积历时16.0 Ma,中三叠统处于该Ⅱ级层序的高水位期,历经6.1 Ma[21-24],共分为安尼阶、拉丁阶2个时期,对应雷口坡组、天井山组2套地层5个层段,下部与嘉陵江组整合接触,上部与须家河组平行不整合接触,主要岩性有白云岩、白云质灰岩、含膏白云岩、泥云岩。角砾岩在全区均有发现,在分析20多份区域调研报告的基础上,重点针对川北工农镇剖面、汉旺立溪崖剖面、元坝12井等代表性较强的剖面进行阐释。

图1 四川盆地中三叠统岩相古地理(SQ1—HST早期)(据李国蓉,2010年)

2 形态描述及分析

2.1 台缘斜坡角砾

该类角砾在台缘斜坡位置呈点状式分布,资料点较为稀疏。中三叠统完整的台缘斜坡角砾主要见于广元工农镇剖面雷一段(T2l1)地层(见图2中①)。角砾岩呈块状,以黑色—深灰色灰岩为主,泥质质量分数较高,内部黄色角砾为云岩,部分角砾里可见微裂隙,分选一般,磨圆一般,角砾多为次棱状,直径1 cm到十多厘米不等,灰色—灰黑色微晶—泥晶灰岩横向不连续分布,单体呈透镜状(见图3a)。

同时可见条带状灰岩与角砾岩纵向叠置(见图2),灰色条带状(流纹、斑状)灰岩与灰黑色岩层互层,暗色条纹为微晶灰岩(见图3b),土黄色斑断口新鲜面颜色与基岩相同,滴酸弱起泡,为泥质灰岩风化。之所以会出现这种颜色变化,根本原因在于泥质质量分数的不同。大多数情况下,条带状灰岩均由黏土质、泥质灰岩和成分相对较纯的薄层灰岩交互组成,灰色条带2~10 cm不等,为中条带,成层性好,横向厚度变化大,随水位进一步上升,条带状灰岩内泥质质量分数进一步增加,进而变为泥灰岩(见图3c)。

局部条带可见少量颗粒结构,以鲕粒、球粒结构为主,厚度2~10 cm,与厚层泥、微晶灰岩互层,鲕粒稀少,多见颗粒特征,纵向上呈条带状灰岩-斜坡角砾-亮晶鲕粒(颗粒)韵律互层,代表多期短暂高能环境与长期低能环境交互,为原海岸线往返迁移频繁台地边缘典型沉积特征,在成因分类中与高密度—低密度浊流沉积一致[14],与其所处台缘斜坡环境一致。

图2 四川盆地中三叠统野外剖面综合柱状图及角砾发育位置示意

图3 四川盆地中三叠统角砾岩露头及岩心形貌特征

斜坡角砾发育位置并不固定,随着海侵与海退,台缘相带滩沉积物、台缘斜坡沉积物均会往返更迭。在中三叠世中、后期,短暂的大规模海侵导致台缘相带向后迁移,因此,在苍溪等地也可见小规模斜坡角砾发育(见图3d)。

2.2 膏溶角砾

与台缘斜坡角砾相反,膏溶角砾在四川盆地中三叠统地层中分布极其广泛,这主要是由于全区大部分地区在中三叠世均处于干旱蒸发台地环境[24],生成的膏岩层或含膏层为后期溶塌提供了物质基础。威远曹家坝剖面、立溪崖剖面及川科1和元坝12井尤其典型,角砾呈灰白色、灰色,基质为黑色揉流状含膏泥岩(见图3e),分选差,磨圆差,胶结致密(见图3f),横向跨度大,往往全区可连续追踪,且大致顺层分布,偶见重力作用形成的包卷构造,伴有溶蚀残丘出露地表。

纵向上,往往发育于高水位体系域内(见图2中②),颜色以浅黄、浅灰、灰白、白色为主,薄层状,岩性组合多见灰质白云岩、白云岩、含膏白云岩(见图3g),以及膏岩层共生,部分岩石富泥,具泥裂、鸟眼等暴露构造面(见图3h)。

相比早三叠统,中三叠统地层内石膏发育更为普遍。石膏质量分数差异较大,从而表现出多种赋存形式:镜下常可观察到石膏晶片;野外露头上可见芝麻点状膏质白云岩发育;部分岩石内呈较大斑晶零星分布,石膏斑晶残余鲜有发现,仅可见方片形、正四边形膏模孔,半径0.5~3.0 cm不等(见图3i);部分成层分布,多以较薄的不连续石膏夹层产出,在川科1、毛坝3井可见巨厚石膏层段。野外露头中的膏溶角砾相对钻井中发育,而成层性膏岩层鲜见,在钻井中常见完整的石膏层段,可见后期抬升近地表遭受暴露溶蚀是形成四川盆地中三叠统膏溶角砾的主要原因。

2.3 洞穴垮塌角砾

四川盆地中三叠统洞穴垮塌角砾已受到越来越多的重视,其往往与密集的裂缝及岩溶作用相伴,具有较大的勘探价值[24]。对全区洞穴垮塌角砾分布的调查发现,该类角砾在四川盆地内主要集中于泸州古隆、西北部汉南海隆(见图4)一带及周边,呈现出明显的古构造控制特征,且往往在中三叠统上部、顶部尤为发育,证实为与顶部不整合面相关的后期溶蚀。

此类角砾分选差,磨圆差,填隙物多呈土黄色,填隙物疏松且多为地下水通道带来的砂泥质残留物,常伴生数米至数十米大小不等的洞穴(见图3j)。

图4 四川盆地中三叠统古构造岩溶发育分布

纵向上以灰岩、含灰质白云岩为主,多处于顶部(见图2中③),上、下岩层常见构造裂缝与岩溶缝呈网状密集发育(见图3k);由于顶部不整合溶蚀作用强烈,在该处往往发育粉红色蜂窝状多孔灰岩层(见图3l),具有明显的暴露溶蚀及氧化作用特征。

3 成因机制及分布特征

3.1 台缘斜坡角砾

早三叠世末期到中三叠世初,四川盆地短期发育局限台地,表现为一套局限特征的厚层白云岩沉积。随着初期海侵的加剧,海平面向东南陆内迁移,该工区由局限台地逐渐向台地边缘相转变。波浪作用较强,使台缘浅水白云岩、白云质灰岩破碎并垮塌至台缘斜坡,在此与原生泥灰质堆积并经过成岩固结,形成斜坡角砾(见图4)。

3.2 膏溶角砾

进入中三叠世拉丁期,四川盆地处于海相台地的衰老阶段[22],表现为其高水位常常发育膏质白云岩,局部地区(如川科1井、毛坝3井)发育代表蒸发泻湖相的巨厚膏岩层。从拉丁期到安尼期全区出现短暂的海侵,继而隆升为陆,在这期间,部分膏岩开始接受淋滤改造,直至暴露地表滑塌形成膏溶角砾岩。膏溶角砾岩是同生期、后期多期次溶蚀改造的产物(见图5),是中三叠统的典型特征。

3.3 洞穴垮塌角砾

中三叠世晚期印支运动早幕开始,在龙门山前构造挤压的影响下,全区整体抬升,中三叠统地层遭受不同程度剥蚀,甚至在荣经以西完全缺失(见图4)。同时,广元以西的汉南海隆、开江隆起、泸州隆起等古构造高部位隆升,顶部岩层弯曲拉张变形导致裂隙密集发育,从而率先遭受强烈的大气淡水淋滤改造,表现为岩溶作用围绕该三大岩溶高地发育,因此岩溶垮塌角砾发育。

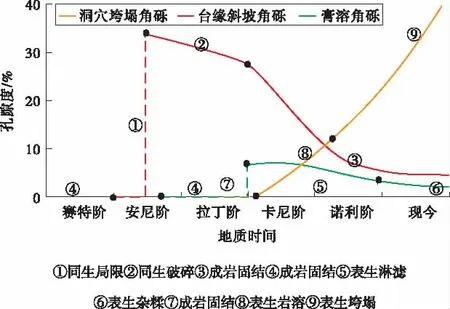

3.4 中三叠统角砾岩地质意义

由图5可知,以洞穴垮塌角砾为标志的岩溶环境对孔隙空间的改造是建设性的;台缘斜坡角砾受胶结作用、成岩后期改造作用的影响,孔隙空间变化范围相对较大;膏溶角砾所代表的环境对孔隙空间的改造是破坏性的。根据以上分析,总结了四川盆地中三叠统3类角砾岩的发育特征如表1所示。

图5 中三叠统角砾岩形成时期及孔隙空间演化

表1 雷口坡3类角砾岩特征对比

4 结论

1)四川盆地内中三叠统地层主要发育台缘斜坡角砾、膏溶角砾、洞穴垮塌角砾3类角砾岩,其岩石岩性具有明显差异,横向斜坡角砾以点状式分布,洞穴垮塌角砾以岩溶高地为中心片状分布,膏溶角砾在全区呈区域式广泛分布,纵向斜坡角砾-富泥质的条带状灰岩组合、膏溶角砾-膏质白云岩也具有明显区别。

2)台缘斜坡角砾发育于同生期,与川西龙门山岛链一带台缘相带密切相关;膏溶角砾贯穿于中三叠安尼期、成岩后期以及表生期整个阶段;洞穴垮塌角砾主要存在于与印支运动早幕有关的不整合附近,且横向集中分布于汉南海隆、开江隆起、泸州隆起三大古隆起及周边。

3)以洞穴垮塌角砾为标志的岩溶环境对孔隙空间的改造是建设性的,台缘斜坡角砾受胶结作用及成岩后期改造作用影响,孔隙空间变化范围相对较大,膏溶角砾代表的环境对孔隙空间的改造是破坏性的。

致谢:衷心感谢共同参与课题的中国石化石油勘探开发研究院(北京)张军涛博士在野外的悉心指导及照顾,同时感谢中国石化石油勘探开发研究院钱一雄教授、吴世祥博士和重庆科技学院廖太平教授对本文的指导。

[1] 张继淹.广西水下沉积岩脉群特征及形成机理[J].中国区域地质,1995,14(4):309-311.

[2] 方维萱,张国伟,胡瑞忠,等.陕西二台子铜金矿床钠长石碳酸(角砾)岩类特征及形成构造背景分析[J].岩石学报,2000,16(3):392-400.

[3] 邱华宁,朱炳泉.东川铜矿硅质角砾40Ar—39Ar定年探讨[J].地球化学,2000,29(1):21-27.

[4] 邝国敦.桂西晚古生代深水沉积研究的新进展[J].广西地质,2001,14(3):1-6.

[5] 彭阳,李岩,胡贵昂,等.广西桂林庙头上泥盆统融县组中的灰岩脉和角砾灰岩体及其成因[J].地质论评,2007,53(6):736-743.

[6] 黄宏伟,杜远生,黄志强,等.广西丹池盆地晚古生代震积岩及其构造意义[J].地质论评,2007,53(5):577-585.

[7] 刘辉伦.鄂尔多斯盆地北部下石盒子组凝灰岩角砾及其地质意义[J].内蒙古石油化工,2011,21(9):181-182.

[8] Bluck B J.Sedimentation of Middle Devonian carbonates,Southeastern Indiana[J].Journal of Sedimentary Research,1965,35(3):656-682.

[9] Todd TW.Petrogenetic classification of carbonate rocks[J].Journal of Sedimentary Research,1966,36(2):317-340.

[10]Cox Rónadh,Gutmann E D,Hines PG.Diagenetic origin for quartzpebble conglomerates[J].Geology,2002,30(4):323-326.

[11]Lowey G W,Emond D S,Weston L H,et al.White channel gravel alteration revisited [J].Yokon Exploration and Geology,2001:147-162.

[12]姜月华,岳文浙.深水型条带状灰岩的特征和形成机理[J].地质论评,1994,4(1):48-54.

[13]李南豪.川东中石炭统碳酸盐潮坪角砾云岩成因类型及其与油气富集的关系[J].石油与天然气地质,1981,2(1):28-35.

[14]乔秀夫,高林志.北京西山寒武系层序地层[J].中国地质科学院地质研究所所刊,1990,22(1):1-7.

[15]秦松贤,杨家騄,孟德保,等.湘黔交界中—下寒武统角砾化白云岩的动力学成因[J].地质科技情报,1999,18(3):16-20.

[16]陈小军,罗顺社,李任远,等.燕山地区冀北坳陷雾迷山组角砾云岩的成因[J].海洋地质动态,2010,26(5):21-26.

[17]杨舒然,廖志坚.北京西山昌平组下部角砾碳酸盐岩类型及成因[J].云南地质,2011,30(3):373-375.

[18]许效松,杜佰伟.碳酸盐岩地区古风化壳岩溶储层[J].沉积与特提斯,2005,25(3):1-7.

[19]刘雁婷,傅恒,陈骥,等.川东北Y地区雷口坡组古岩溶辨识标志[J].地质科技情报,2011,30(4):120-126.

[20]郭正吾,邓康龄,韩永辉,等.四川盆地形成与演化[M].北京:地质出版社,1996:53-75.

[21]金文正,万桂梅,崔泽宏.四川盆地关键构造变革期与陆相油气成藏期次[J].断块油气田,2012,19(3):273-277.

[22]郭卫星,李书兵,刘树根.川西坳陷中段盆山过渡带构造变形特征及其演化[J].断块油气田,2012,19(6):686-691.

[23]赵玉光,许效松,刘宝珺.上扬子台地西缘峨嵋地区三叠纪高频层序与海平面振荡研究[J].岩相古地理,1996,16(1):1-18.

[24]彭博,李国蓉,罗鹏,等.川北中三叠统沉积层序特征及陡坡封闭型镶边台地模式[J].海相油气地质,2012,17(2):26-33.

(编辑 孙薇)

Geneticmechanism and geological significance of M iddle Triassic breccia in Sichuan Basin

Hu Lin1,Peng Bo2,Liu Xianfan1,3,Wang Duoyi2,Liao Taiping4,W ang Guochang5

(1.College of Earth Science,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;2.State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploration,Chengdu 610059,China;3.State Key Laboratory for M ineral Deposits Research,Nanjing University,Nanjing 210093,China;4.School of Petroleum Engineering,Chongqing University of Science&Technology,Chongqing 400042,China;5.Puguang Gas Production Plant,Zhongyuan Oilfield Com pany,SINOPEC,Dazhou 636150,China)

Applying sedimentology,lithology and petrography,the outcrops,core and cuttings are observed and described.All kinds ofMiddle Triassic Seriesbreccias in Sichuan Basin are identified.Then the relationshipmapsofsedimentary faciesand breccia,and paleostructure and breccia are drawn.Based on petrology statisticmethod,this paper analyzes the pore characteristics of different breccias.It is concluded that there are three kinds of breccias in Middle Triassic Series of Sichuan Basin:platform margin slope breccia,gypse breccia and cave collapse breccia,which aremainly controlled by western Sichuan Basin platform margin,early Indosinianmovementand northern and southern Sichuan Basin uplifts.The transformation in diagenetic stage hasgreat influence on the pore space.The pore spacesof cave collapse breccia in Middle Triassic SeriesofSichuan Basin are relativelywelldeveloped.

breccia;geneticmechanism;Middle Triassic Series;Sichuan Basin

国家科技重大专项课题“海相碳酸盐岩层系大中型油气田分布规律及勘探评价”(2011ZX05005-002)

TE122.2+22

A

0 引言

胡琳,彭博,刘显凡,等.四川盆地中三叠统角砾岩形成机制及意义[J].断块油气田,2014,21(1):12-17.

Hu Lin,Peng Bo,Liu Xianfan,et al.Genetic mechanism and geological significance of Middle Triassic breccia in Sichuan Basin[J].Fault-

10.6056/dkyqt201401003

2013-08-19;改回日期:2013-11-29。

胡琳,女,1986年生,在读硕士研究生,主要从事岩石学、成岩机理方面的研究工作。E-mail:287975456@qq.com。

在巨厚的沉积地层中,角砾岩所占比例微小,但因其能反映沉积相、成岩作用类型等而较具研究价值。在3大岩类中均有角砾岩产出[1-7],而沉积岩中更为普遍。对沉积岩中的角砾岩进行沉积演化[8-9]和成岩作用研究[10-11]表明,沉积岩中的角砾岩分布广、种类多,按成因可分为滨岸砾岩、河成砾岩、洪积砾岩、冰川角砾岩、滑塌角砾岩和岩溶角砾岩[12]等。国内也开展了较多研究:1981年,李南豪[13]对潮坪相关角砾岩进行了成因归类;1990年,乔秀夫等[14]研究北京西山寒武系剖面,根据成因划分了3类角砾岩类型;1999年,秦松贤等[15]在湘黔交界中—下寒武统研究中提出水动力破碎角砾化;2010年,陈小军等[16]对燕山地区冀北坳陷雾迷山组角砾云岩后期岩溶改造成因进行了剖析;2011年,杨舒然等[17]将北京西山昌平组下部角砾岩划分为风化