《瑶池新咏集》与三位唐代女道士诗人:中国古代女性诗歌发展的新阶段

2014-11-05贾晋华

摘要:文章考察现存最早的中国女诗人诗歌选集《瑶池新咏集》,此集的残卷重现于俄藏敦煌文献。文中首先考索此集的编纂、内容及所收诗人,然后集中研究见于残卷的三位女道士诗人李季兰、元淳及崔仲容,考述其生平并分析其诗作,指出这些女诗人标志着中国古代女性诗歌发展的一个新阶段。

关键词:《瑶池新咏集》;中国女性诗歌;敦煌文献;唐代女道士;李季兰;元淳;崔仲容

中图分类号:I207.2文献标识码:A文章编号:1006-0677(2014)4-0025-13

唐蔡省风编有专收女诗人作品的《瑶池新咏集》(以下简称《瑶池集》),宋代公私书目皆予著录。此集久佚,但俄藏敦煌文献中收有此集的几件写本残片。这些残片主要包含收于卷首的三位女道士诗人李季兰(?-784),元淳(?-779?)及崔仲容的诗歌作品,其中有一些未见于其传世的作品,从而为研究这些女诗人提供了新的维度。

《瑶池集》是唐代唯一一部女诗人诗歌选集,也是现存最早的中国古代女性作品选集。①因此,此集残卷的重新发现对于研究中国古代女性文学的发展具有重要意义。一些学者已经注意到此集,其中以荣新江和徐俊的研究最为突出。他们从大量俄藏敦煌写本中考辨校录此集的六个残片,重新缀接,恢复原来的次序,并征引相关传世文献,对此集进行了精当的考述。②

以荣新江、徐俊及其他学者的研究为基础,本文首先进一步探讨《瑶池集》的编纂、内容及所收诗人,然后将新发现的诗作与传世诗作相综合,全面地研究见于残卷的三位女道士诗人李季兰、元淳及崔仲容的生平和诗歌。

一、《瑶池集》的编纂、内容及所收诗人

宋代公私书目著录此集,有三种相近的异题:《瑶池新咏》,③《瑶池新集》,④及《瑶池集》。⑤在敦煌写本残片中,此集卷首题为《瑶池新咏集》,签题为《瑶池集》。⑥由此可以推测,《瑶池新咏集》应是完整的题目,而其他三种异题均为不同程度的简称。⑦这一题目应是对《玉台新咏集》的模仿。⑧

宋晁公武在其《郡斋读书志》中援引编者蔡省风的总序,对此集做了较为详细的描述:

《瑶池新集》一卷。右唐蔡省风集唐世能诗妇人李季兰至程长文二十三人题咏一百十五首,各为小序,以冠其首,且总为序。其略云:“世叔之妇,修史属文;皇甫之妻,抱忠善隶。苏氏雅于回文,兰英擅于宫掖;晋纪道韫之辨,汉尚文姬之辞。况今文明之盛乎!”⑨

根据晁公武的描述,此集原收二十三位女诗人的115首诗,始于李季兰,终于程长文。蔡省风为全集撰有总序,并为每一位女诗人撰有小序。这是唐人选唐诗的典型形式。遗憾的是,在敦煌写本中,所有序文皆被略去。从晁公武所引总序中,我们看到蔡省风将唐代女诗人与唐以前最著名的才女相比,包括班昭(曹世叔之妻;49?-120?)、皇甫规之妻、苏蕙、韩兰英、谢道韫、蔡文姬(117-?)等。蔡省风指出,唐代女诗人的才能与历史上的才女匹美,她们在文学上的成就值得同时代人的称赏。这篇序文代表了唐人对当代女性文学成就的认可。

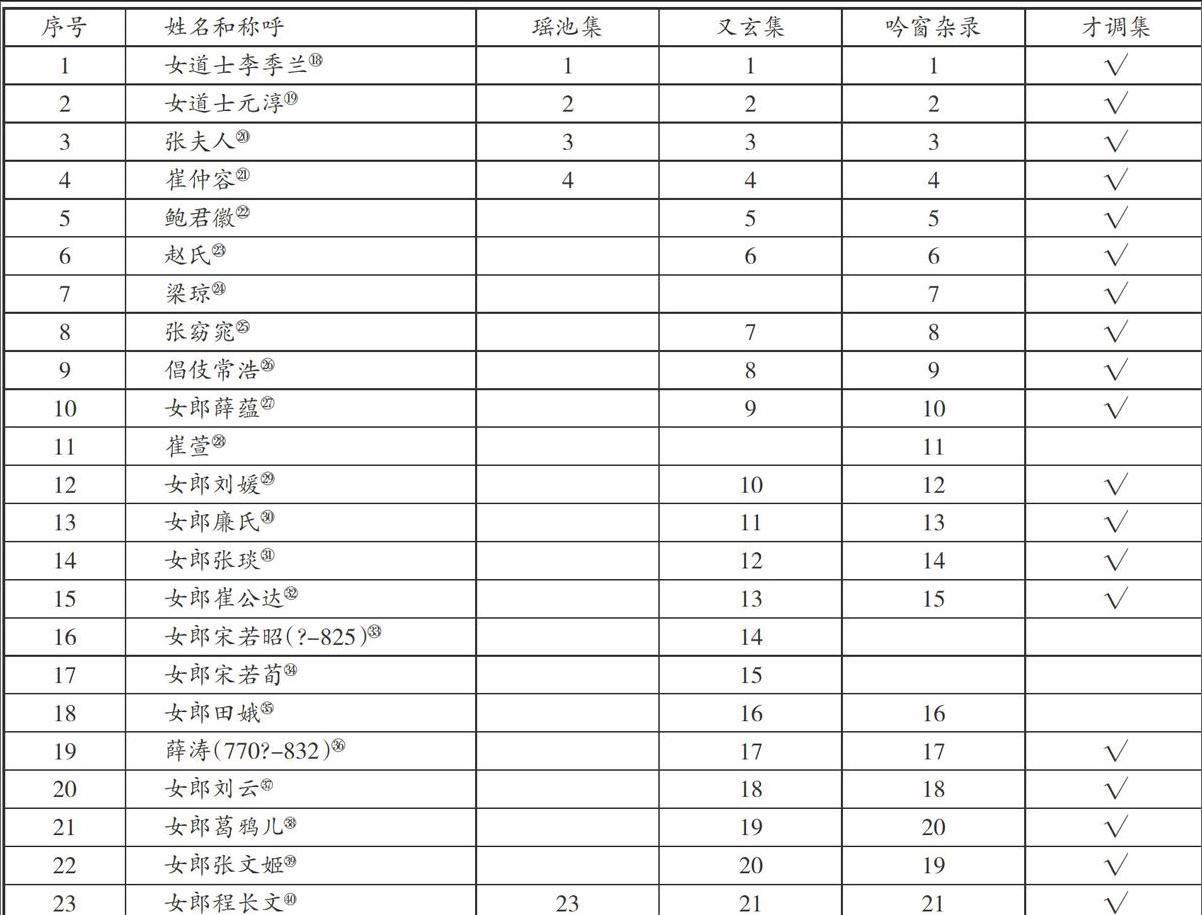

《瑶池集》敦煌写本残卷包含了原集卷首四位诗人的二十三首诗:李季兰,七首;元淳,七首;张夫人,八首;崔仲容,一首。⑩这些约占原集二十三位诗人和115首诗的五分之一。{11}值得注意的是,此四位诗人的次序与她们在韦庄(836?-910)所编《又玄集》及陈应行所编《吟窗杂录》中的次序完全一样。{12}这一巧合使得一些学者初步推测此三部选集之间的可能关联,即后二集所选唐代女诗人的作品有可能基于《瑶池集》。{13}

我们进一步对三部选集进行了细致比较,结果证明这一推测是有道理的。《又玄集》选入二十二位女诗人的作品,始于李季兰、元淳、张夫人和崔仲容,终于程长文和鱼玄机(843?-868)。《吟窗杂录》选入更多唐代女诗人,但从李季兰至程长文共为二十一位,其中梁琼和崔萱两位未见于《又玄集》,而《又玄集》中收入的宋若昭和宋若荀则被提前置于宫廷后妃之列。{14}如果我们将梁琼和崔萱加入《又玄集》的二十一位女诗人之列(不计鱼玄机,因为她被列于程长文之后,因此可能未收于《瑶池集》),或将宋若昭和宋若荀加入《吟窗杂录》的二十一位女诗人之列,那么两部选集就都收有始于李季兰而终于程长文的、名字相同的二十三位女诗人。这一次序和数字与晁公武在《郡斋读书志》中的描述完全吻合。此外,这些诗人在《又玄集》和《吟窗杂录》中的排序大致相符,其中许多人的身份、生平和作品皆仅见于此两部集子。这些情况也表明,《瑶池集》所收作品及各位诗人的小序,很可能就是后两部集子中的二十三位女诗人的生平和作品的基本的或甚至唯一的来源。换句话说,此二十三位可能即是收于《瑶池集》中的那些女诗人。

韦縠编于947年的《才调集》十卷中,也有一卷专收唐代女诗人的作品,其中有二十人见于《又玄集》和《吟窗杂录》,但次序完全不相同。因此,虽然韦縠也有可能基于《瑶池集》和《又玄集》而编选这些女诗人的作品,他对次序重新作了编排。《才调集》的另一个特点是收有叙事作品中的人物如关盼盼和崔莺莺,{15}而《瑶池集》和《又玄集》所收,则似乎皆为历史人物(详见以下所考)。{16}

下表列举可能收于《瑶池集》中的二十三位女诗人,次序依据《瑶池集》、《又玄集》和《吟窗杂录》,并根据此三集和《才调集》及其他早期资料列举其称呼和考述其可能的生活时代和经历。{17}

根据上表及注释中的考述,此二十三位女诗人应皆为历史人物。如同学者们已经注意到,《全唐诗》和《全唐诗补编》所收120多位女诗人中,至少有三分之一是叙事作品中的人物。因此,如果上述二十三位女诗人可确知收于《瑶池集》,将会极大地有助于探讨唐代女性诗歌的实际发展历程。例如,如果卒于830年的薛涛收于《瑶池集》,而卒于868年的鱼玄机未收入此集,那么我们就可以推知此集应编于九世纪上半叶,而收于集中的诗人大致按年代先后排序,皆活动于中唐至晚唐前期。根据现存唐代女诗人的作品考察,中唐之前以宫廷和其他上层妇女的诗歌活动为主。而在上述名单中,我们看到社会各阶层的各类型人物,包括女道士,倡伎,后宫女性,士大夫女眷,普通家庭的女儿,等等。此外,这些不同阶层的女诗人被混合在一起排序,似乎更强调的是文学才能和成就,而不是社会地位。例如,李季兰、元淳和张夫人大致生活于同一时期,但出自上层的张夫人却被排列于李季兰和元淳两位女道士之后。这些新变化可能代表了唐代女诗人的行列在中晚唐时期迅速扩大,渗透于社会各阶层,以及男性编集者和批评家在批评观念和标准方面的新变。然而,遗憾的是,此表的可靠性还不能最后落实。除了晁公武所提到及敦煌残本《瑶池集》所证实的五个名字——李季兰、元淳、张夫人、崔仲容及程长文,其他十八个名字虽然已经有非直接的、合理的证据,我们可能还需要等待更为直接的证明。因此,目前我们只能提供这一名单作为进一步研究的可能性。

瑶池出自西王母的传说。在神话传说和道教的神殿中,西王母是女神女仙的最高统治者,而在唐代女道士被称为“女仙”。此点使得一些学者考虑《瑶池集》是否为女道士诗人的作品集。{41}然而,确知收于此集的程长文有三首诗传世,而诗中所表现的生活经历不似女道士;如果前考名单可信,也可知集中大多数诗人与道教无关。不过从另一角度看,卷首的四位诗人中,李季兰、元淳和崔仲容皆可确知是女道士,而张夫人的丈夫吉中孚在出仕前曾为道士,故她与道教也有一定因缘。因此,当蔡省风以“瑶池”命名此集时,他有可能确实想到唐代这些出类拔萃的女道士诗人。

晁公武称蔡省风为唐人,敦煌写本则署其官职为著作郎。{42}由于《瑶池集》首三位诗人主要活动于八世纪中后期,而韦庄在900年编《又玄集》时可能参考了此集,我们可以合理地将蔡省风的生活时代和《瑶池集》的编集大致系于九世纪,并且如上所述,以九世纪上半叶可能性为大。

由于上考二十三位女诗人的名单还未确定,我们还未能利用此集来全面考察唐代女性诗歌的发展历程,但卷首部分诗篇的发现则无疑地可以用来重新研究三位女道士诗人。除了《瑶池集》残卷外,另有三个敦煌写本也抄有李季兰和元淳的诗篇:其一为伯3216,抄有李季兰的两首诗和元淳的三首诗;其他为伯2492和Дx.3865,抄有李季兰的一首诗。{43}以下三节即综合运用新发现的和传世的作品,{44}分别全面考论李季兰、元淳和崔仲容的生平和诗歌。

二、李季兰的生平和诗歌

作为最早的有较多作品传世的中国女诗人之一,李季兰已经吸引了许多传统学者和现代学者的注意。虽然李季兰的同时代人确认她的身份为女道士,许多传统批评家也高度评价她的诗歌成就(详见以下的讨论),但是从宋代至清代,一些学者将唐代女道士诗人的身份重新设定为“娼妓”。{45}现代学者中,陈文华的《唐女诗人集三种》精当地校注了李季兰的传世诗作十六首,{46}成为后来学者研究李季兰的必用书。近年来出版的两部专收中国古代女性文学的英译选集,都分别选入了李季兰的多篇诗作并给予出色的翻译和解说。{47}中西方学者撰写了许多专论,从文学、宗教学、女性批评及物质文化等不同角度研究李季兰及其诗歌。{48}然而,总的说来,有关李季兰的生平和诗歌的许多问题还未得到细致的考证和深入的分析,敦煌写本新发现的诗篇还未引起批评者的注意,甚至还有不少现代学者沿袭传统的话语,将李季兰称为“娼妓”或“半娼”。以有关学者的研究为基础,加上敦煌写本中新发现的三首诗,本节尝试对李季兰的生平和诗歌作一个较为全面而细致深入的新探讨。

李季兰名冶,字季兰。{49}在数篇诗歌中,她称呼李纾(731-792)为“兄”(见下考)。因此,她应生于731年(唐玄宗开元十九年)之后。在她去世(784)后不久,高仲武编《中兴间气集》,称她为“迟暮”、“俊妪”。{50}因此,当她去世时,她至少应享年五十岁左右。从784年上推,她可能出生于732至735年间。

宋代公私书目著录李季兰诗集为一卷。{51}《四库全书》收其集一卷,共十四首诗。馆臣认为原集已佚,此集为后来所重编。{52}《唐音统签》从《吟窗杂录》中多检得两首诗和三联断句;《全唐诗》从《唐诗纪事》中多加一联断句,并在“补遗”部分从《分门纂类唐歌诗》中多加两首诗。{53}但此二诗与李季兰诗歌的风格完全相异,可能为他人诗作误入。{54}敦煌写本的发现为李季兰新加了三首诗,{55}虽然数量不多,但对于研究李季兰的生平十分重要,因为其中有两首作于她为叛军所擒而困于长安之时,从而使我们得以了解其生命中最后时刻的一些情况。

唐代的原始资料皆称李季兰为女道士,但未见有关于其家庭背景及出家原由的记载。元代的《唐才子传》称她出自蜀地的“峡中”,{56}但辛文房可能仅是根据她的《从萧叔子听弹琴赋得三峡流泉歌》而推测。{57}《唐音统签》记她为吴兴(今浙江湖州)人,《全唐诗》从之;但这也可能仅是根据她的诗篇而推测,并非实有证据。编于五代的《玉堂闲话》记有一个关于她五六岁时作诗咏蔷薇,其父预言其“必为失行妇人”的故事。{58}此故事显然为后来的编造,此类早熟天才的故事历来是中国传记的惯例。{59}

根据李季兰与士大夫文人的诗歌交流及其他相关记录,我们可知她于肃宗和代宗朝(756-779)曾长期住于湖州乌程县,可能居于某女道观,并时常漫游于江南一带。《中兴间气集》选入李季兰的六首诗。在小序中,高仲武称李季兰才貌双全,在乌程县开元寺的一次集会中,她巧妙地以诗句讥诮著名诗人刘长卿(?-790?)。{60}刘长卿约于至德元载至广德二年间(756-764)宦游于江南地区,{61}故李季兰在湖州与其交游约在这一期间。

李季兰有一首诗题为《寄十七兄校书》,{62}此位“十七兄”可能为李纾。李纾排行十七,并在天宝十四载(755)安史之乱爆发时任校书郎。他于次年避乱南奔苏州,投靠其父江东采访使、苏州刺史李希言。李纾在江南地区居留数年,与南方文士广泛唱酬,包括湖州诗僧皎然(720?-793?)。{63}唐代诗人经常称同姓的朋友为兄弟或伯叔,虽然在很多情况下他们并未有实际的亲属关系。由于李纾在762年已经带右补阙之衔,{64}李季兰此诗应做于756至761年间。

此诗被普遍评判为李季兰最优秀的作品之一。全诗如下:

无事乌程县,差池岁月余。

不知芸阁吏,寂寞意何如。

远水浮仙棹,寒星伴使车。

因过大雷岸,莫忘几行书。{65}

首联描述别后的情境,诗人在乌程县闲居无事,已近一年,无聊而漫长的生活暗示了女诗人孤独的心境和对友情的渴望。次联转向所思念的友人,设想他亦应该如同自己一样孤独寂寞。此联未对偶,但首二联之间的情感对应和流利叙述使得此句式显得恰到好处。三联进一步想象李纾出使的旅程,用了浮槎上天和使星赴蜀两个典故描述出旅途中的景象。{66}由于女诗人化典故为景象,即使不知典故出处,此联上下句所巧妙并置的意象——流水和寒星,低处和高处,水程和陆路,仙棹和使车——构造出一个涵义丰富的“三维”景象,描绘出友人的日夜兼程、水陆并进的辛苦旅程及女诗人的深切关念。尾联运用了一个恰当的“兄妹”典故:如同南朝诗人鲍照(415?-470)的《登大雷岸与妹书》,女诗人的“兄长”也应记得送她一封信。此诗在优雅自然的叙写中蕴含深厚的情感,而其用典的技巧尤为后代批评家所激赏。

当李季兰卧病于乌程县时,她再次寄《溪中卧病寄囗[李]校书兄》一诗给李纾,寻求友情的安慰。{67}我们不知李纾是否给予她所需要的安慰,但根据她的《湖上卧病喜陆鸿渐至》一诗,另一文士友人陆羽(733-?)确实为她带来了慰抚的喜悦。被后代推尊为茶圣的陆羽在安史之乱爆发后亦迁居湖州多年,与诗僧皎然结为密友。{68}李季兰与皎然于大致同一时期居住湖州,并有许多共同的朋友,故二人应相识。有一首归属于皎然的诗题为《赠李季兰》,{69}诗中以戏谑的口气暗示李季兰向皎然调情而被委婉谢绝。但此诗未收传世皎然集,其可靠性颇成问题。从其戏谑的语调看,此诗很可能为宋代好事者所编造。

不过,李季兰确实与另一位文士阎士和(756?-779)有恋情。阎士和字伯均,排行二十六,为著名儒士萧颖士(709-760)的弟子。与许多在安史之乱爆发后避难南方的官吏文士一样,阎士和在肃宗、代宗朝漫游于江南地区,并可确知于广德二年(764)在湖州与皎然、陆羽等联唱。{70}李季兰与阎士和之间的恋情,应即发生于这一时期。

李季兰有《送阎二十六赴剡县》诗:

流水阊门外,孤舟日复西。

离情遍芳草,无处不萋萋。

妾梦经吴苑,君行到剡溪。

归来重相访,莫学阮郎迷。

这首五律通过设想别后的情景而传达难舍难分之情。剡县在越州(今浙江嵊州),阊门在苏州。颔联再次有意地不对偶,让惜别的强烈感情流畅地贯通于前二联之间。在对偶工整的第三联中,女诗人自称为“妾”,称阎士和为“君”,明确地表达了二人之间的亲密关系;而梦中追逐情人的形象尤其新颖感人。尾联用阮肇与其仙女妻子的传说故事,{71}再次以“妻子”/情人的身份敦请阎士和早日归来。

大约在大历元年(766),阎士和被任命为江州判官,{72}李季兰伤心而无奈地送别情人,如同她在《送阎伯均往江州》诗中所描述。{73}江州(今江西九江)远离湖州,而阎士和为官职所羁,不能随意离开。李季兰由此度过一段充满离别相思之情的时期。在七绝《得阎伯均书》中,女诗人感叹:

情来对镜懒梳头,暮雨萧萧庭树秋。

莫怪阑干垂玉,只缘惆怅对银钩。

女诗人长久地盼望情人的消息,秋天的萧瑟景象加深了她的忧愁。当情人的信终于抵达,她忍不住落下悲喜交集的泪水。《登山望阎子不至》是李季兰另一首思念阎士和的情诗:

望远试登山,山高湖又阔。

相思无晓夕,相望经年月。

郁郁山木荣,绵绵野花发。

别后无限情,相逢一时说。

这首五言古诗更为自然流利地传达出女诗人长时间蕴蓄的深厚情感。前半首在时间和空间上做文章。女诗人首先感叹遥远的空间分隔了她和情人:她尝试登上高山眺望情人,但看到的却是更高的山和更阔的湖,从而加剧了她的忧愁。女诗人接着感叹长久的时间延迟了她和情人的团聚:她等得越久,相思之情就越为深重。后半首借郁郁绵绵的春天景象表达相思之情的延续,并寄托将来团聚的美好希望。明代批评家钟惺(1574-1625)评此诗云:“情敏,故能艳发,而迅气足以副之。他人只知其荡,而不知其蓄。所蓄即深,欲其不荡,不可得也。凡妇人情重者,稍多宛转,则荡字中之矣。”{74}称深情的女性作家为放荡是男性批评话语的典型偏见,但钟惺仍然不得不承认和称赏李季兰真诚深厚的情感和宛转动人的表达。

此诗亦题为《寄朱放》。{75}朱放(?-788)与李季兰同时,并同样于安史之乱后的初期活动于江南地区,但我们有两个理由推断《登山望阎子不至》是正确的题目。首先,诗中实际描述了登山眺望情人而不见的情景,切合诗题。其次,朱放在安史之乱爆发后基本上隐居于越州,直到782年才离开江南,应征入江西观察使之幕;而李季兰则在783年春应徵入宫,并在次年去世(见下)。越州与湖州相距甚近,朱放又是自由自在的隐士,随时可访问李季兰。事实上,根据他与其他江南文士的诗歌唱酬,他时时游历于这一地区。{76}上引诗中所描述的处于李季兰及其情人之间的巨大时空阻隔并不适合朱放的经历,而与阎士和的经历完全相合。因此,《寄朱放》应是错误的归属。朱放有一首诗题为《别李季兰》,诗中表达了与女诗人离别的“肠断”之情。{77}由于唐代诗人往往以“肠断”表示与朋友离别之情,只凭此诗还未能确定朱放和李季兰之间是否有恋情关系。

下引《相思怨》是李季兰又一首出色的情诗:

人道海水深,不抵相思半。

海水尚有涯,相思渺无畔。

携琴上高楼,楼虚月华满。

弹着相思曲,弦肠一时断。

这首五言古诗是李季兰最激情洋溢的作品。前四句中的海水是一个古老的譬喻,但女诗人关于海水不及相思之情深广的宣称更新了这一譬喻。后四句中,空楼暗示人的孤独,月光则是离别相思的传统意象。高楼、月光、音乐及情绪的交织营建出含义丰富的张力,而断弦和断肠的巧妙双关又进一步增强了感人的力量。“相思”一词的重复出现,也有效地传达出女诗人的强烈情感。

阎士和的诗歌作品仅有与皎然及其他南方诗人的四首联句诗保存下来,我们未能见到他写给李季兰的情诗。{78}然而,有趣的是,阎士和的诗友在几首与他唱和的诗篇中,却真切地代他传达了对女诗人的恋情。包何(748进士)作有一首题为《同阎伯均宿道士观有述》的诗:

南国佳人去不回,洛阳才子更须媒。

绮琴白雪无心弄,罗幌清风到晓开。

冉冉修篁依户牖,迢迢列宿映楼台。

纵令奔月成仙去,且作行云入梦来。{79}

根据此诗题目,我们可推知阎士和先写了一首题为《宿道士观有述》的诗,而包何作此诗相和,进一步发挥原诗的含意。诗中的“洛阳才子”指阎士和。此诗描绘道观夜景,并用了嫦娥奔月和巫山神女的典故,因此诗篇开首的“南国佳人”应指某位女道士,而且根据阎士和与李季兰之间的恋情,此位女道士应即为李季兰。虽然阎士和的原诗已佚,从包何的和诗中,我们可以推测原诗应表达了对于此位“南国佳人”的思念之情。无独有偶,阎士和的另一位好友皎然也作有两首内容相近的诗,一首题为《和阎士和望池月答人》,另一首题为《古离别》,题下原有注云:“代人答阎士和。”{80}第一首云:“片月忽临池,双蛾忆画时。”第二首云:“望所思兮若何,月荡漾兮空波。”阎士和原诗所答之人拥有美丽的“双蛾”,皎然代为回答之人则对阎士和脉脉含情,两诗所描述的显然都是女性,并应该又是李季兰。{81}

上引诗篇中的“双蛾忆画时”一句值得特别的注意,因为历史上确实曾经流传过一幅李季兰的肖像画。根据《宣和画谱》所载,宋徽宗(1100-1125在位)曾经藏有一幅周文矩所绘的李季兰像。此像至十六世纪尚存世,但其后却下落不明。{82}周文矩是十世纪中叶南唐王朝的宫廷画师,{83}与李季兰遥不相接。他的画很有可能基于周昉的原画。周昉擅长仕女画,有数幅名画传世。他在安史之乱爆发后的初期也活动于南方地区,并与皎然为朋友。{84}因此,他很有可能认识李季兰,并为她画像。

大约在唐德宗建中四年(783)的春天,李季兰被召入宫,撰《有勑追入内留别广陵故人》诗。{85}“内”应指“内道场”,即宫中寺观。以李季兰作为女道士的身份,她可能被召入居宫中的女道观玉晨观。值得注意的是,李季兰的老朋友李纾在782年授礼部侍郎的高位,{86}他很可能向以喜好诗歌和赏识才女而著称的德宗推荐李季兰的诗歌。{87}由于李季兰在留别诗中描写“芳草”之景,而她卒于784年,故此诗可能作于783年春天,入宫也应在此时。

不幸的是,李季兰入宫不久,同年十月,叛将朱泚(742-784)占据长安并称帝,德宗仓促出逃。{88}李季兰为叛军所擒,被迫撰写了一首颂诗。此诗久佚,现在却在敦煌写本中失而复得,{89}诗中运用数个有关王朝更迭的典故,应作于朱泚登基之时。叛乱期间,李季兰另撰有一诗,题为《陷贼寄故夫》,见于敦煌所发现的《瑶池集》残卷。{90}诗云:

日日青山上,何曾见故夫。

古诗浑漫语,教妾采蘼芜。

鼓喧城下,旌旗拂座隅。

苍黄未得死,不是惜微躯。

叛军占领京城,谮据王座,皇帝放弃其妃嫔宫人而自顾出逃。女诗人于慌乱中未能殉死,被迫服从叛将的意愿。此诗以比兴手法自述被迫为朱泚撰写颂诗的原委,对于我们了解她陷贼后的处境具有重要的帮助。

次年七月,叛乱被平息,德宗返回京城。{91}唐赵元一在记载此次叛乱过程的《奉天录》中称:“时有风情女子李季兰上泚诗,言多悖逆,故阙而不录。皇帝再尅京师,召季兰而责之曰:‘汝何不学严巨川有诗云“手持礼器空垂泪,心忆明君不敢言”?遂令扑杀之。”{92}余嘉锡(1884-1955)就此事而谴责德宗:“夫朱泚之乱,帝且不能守社稷,委其臣妾以去。今季兰以一女子,屈于凶威,指斥本朝,盖非得已。德宗不谅其情,辄令扑杀,封建帝王之凶恶,于此可见。”{93}李季兰《陷贼寄故夫》一诗的失而复得,证实了余嘉锡关于她被迫献诗的推测。

我们已经看到,李季兰在其一生中扮演了女道士、诗人、情人等多重角色,并活跃于社交场合,与官员、文士、隐士、僧人、艺术家甚至皇帝过往唱酬。对于她的同时代人来说,这些多重社会角色和社交活动不但是合适的,而且是值得称赞的。在阅读了李季兰的包括了众多情诗的诗歌之后,唐德宗征召她入宫担任宫廷女道士。这是一位女道士所能获得的最高荣誉,可见皇帝和朝廷并不认为她的诗歌和生活态度有出轨之处。同时代的批评家高仲武编《中兴间气集》,选入李季兰的六首诗,并评其“形气既雄,诗意亦荡”。{94}另一位同时的诗人刘长卿亦评她为“女中诗豪”。{95}“雄”和“豪”皆为男性特征,以这些特征评判女性,是男性批评话语中的最高称赏。即使她后来被唐德宗处死,晚唐五代时《瑶池集》和《才调集》的编者仍然确认她的身份为女道士。{96}

如前所述,从宋代开始,一些学者将李季兰及其他唐代女道士诗人重新定义为“娼妓”,而有些现代学者也沿承了这一说法。这种说法在很大程度上出自传统男性话语的偏见,基于儒家禁止女性追求和表达自己的爱情的观念。如果除去这种偏见的视角,我们就会发现唐代的宗教、社会及政治背景既复杂又灵活。唐代女道士可以扮演多重角色,既是宗教领袖、教师及实践者,又活跃于道观之外的公共场合。出家受箓之后,她们可以自由地漫游各方,参与社交集会,与各种阶层和职业的男性过往。她们被称为“仙女”或“天仙”,而如同众多的道教女神皆与色情故事及文艺才华相关联,女道士中也出现了许多诗人、艺术家及情人。唐代道教传统中仍然流行的房中修炼术,为女道士与男道士或士大夫文人的自由关系提供了依据。此外,大量王室公主、妃嫔宫人及贵族女眷皆为女道士,也使得官府及道观不可能严格管束她们。{97}

在数首诗中,李季兰自觉地将自己比拟为神女。《从萧叔子听弹琴赋得三峡流泉歌》开首即云:

妾家本住巫山云,巫山流泉常自闻。

玉琴弹出转寥,直是当时梦里听。

《三峡流泉歌》为琴曲,传为晋阮咸所作。{98}巫山神女在梦中遇合楚王的故事及与之相关联的“云雨”意象,在中国文学中久已成为情欲的象征。李季兰诗中的“巫山云”和“当时梦”皆指向这一故事和象征,明显地自比巫山神女。{99}在另一首题为《感兴》的诗中,女诗人再次运用云雨意象以自比:“朝云暮雨镇相随,去雁来人有返期。”李季兰重复而自觉地在诗中扮演古代色情女神的角色,作为自己追求爱情和自由的自强力量。

如同一些学者已经指出,在六朝以降的男性爱情诗中,女性的形象被色情化和对象化,成为被欲求的客体(desired object),被描绘成艳美、脆弱、无助及在情感上依求于男性赐予的形象。{100}李季兰的爱情诗将被欲求的客体转换成欲求的主体(desiring subject)。虽然她在诗中也混合了忧愁、焦虑、孤独等情感,这些情感不再是无助的和依求的哭泣,而是对于爱情和欲望的主动的、独立的、自强的追求。

李季兰的诗歌艺术成就十分突出。现存的十九首诗几乎皆为杰出的作品,许多曾被编选入古今众多诗歌总集,并被选入许多英语及其他语种的中国文学译本。她擅长于五言诗,包括古近二体,但也写有一些出色的七言绝句和歌行。她灵巧地将广博的典故转换成自然清新的词语和意象,从而使她的诗歌显得优雅而无锤炼的痕迹。传统批评家一致给予她高度的评价。例如,《四库全书》馆臣称她的五言诗“置之大历十才子之中,不复可辨”,并评定其诗“远在[薛]涛之上”。{101}

三、元淳的生平和诗歌

元淳原来仅有三首诗及三联断句传世,{102}故她几乎为研究者所忽略。现在敦煌写本新增她的三首诗及一首仅存残句的诗,{103}此三首诗刚好补全原来传世的三联断句。我们还发现一篇可能为她所撰的墓志。因此,我们现在拥有较为充分的资料,可以对她的生平和诗歌作较为深入完整的考查。

洛阳出土的唐代墓志中,有一篇题为《故上都至德观主女道士元尊师墓志文》。{104}此位元尊师名淳一,出身于洛阳的士族,{105}父亲曾任县丞。她在年少时受过良好的教育,由于信仰道教而出家,于玄宗(712-756在位)天宝初(742)度为女道士。不久,她被任命为长安至德女道观的观主,担任此职长达三十六年。{106}大历中,她返回洛阳,约于大历末(779)卒洛阳开元观,享年六十余岁。{107}

元淳的六首诗中,有许多描述与此篇墓志所述相合。在《寄洛阳姊妹》一诗中,女诗人称洛阳为其故乡,并怀念已离开多年的家业。她还记述了战争引起的离乱,可能指的是摧毁了东西两京的安史之乱。在《感兴》一诗中,她再次感伤废弃的家业。在另一首题为《秦中春望》的诗中,女诗人描绘了宫殿、上苑及终南山的春天景象,表达了在“休明代”而“蹑道踪”的喜悦心情,应该写的是战乱前长安的繁盛情况及其本身作为女道士的经历。这些诗篇中所表现的元淳的家庭背景和生活经历:出身于洛阳一个富裕的、拥有田业的家庭,受到良好的教育,战乱前居长安为女道士,并经历了安史叛乱带给两京的离难,这些完全符合元淳一墓志中的记述。在《瑶池集》中,元淳列于李季兰之后,张夫人之前。这同样表明她与二人的年代相仿,皆生活于安史之乱前后的时期。因此,我们可以合理地推测,元淳和元淳一应是同一人,“淳一”可能是元淳的道名或字。另一可能性是由于道教崇拜“一”或“太一”,男女道士的名字常带有“一”字,“淳一”也有可能仅是“淳”的另称。例如,与元淳同时的道士卢鸿,也被称为卢鸿一。{108}

元淳的六首诗表明她娴熟掌握各种诗歌体式,并善于抒写内心的情感。如下引题为《闲居寄杨女冠》的七言古诗:

仙府寥寥殊未传,白云尽日对纱轩。

只将沉静思真理,且喜人间事不喧。

青冥鹤唳时闻过,杏蔼瑶台谁与言。

闻道武陵山水好,碧溪东去有桃源。

此诗描绘了女诗人的道观生活和情感意绪。仙府指她所居的道观,桃源指杨女冠在武陵的道观。女诗人的观中生活平静而闲适,她乐于道教的冥思实践及与喧闹的人间生活的隔离,但也感到孤独,渴求友情的安慰。

当唐代诗人赠送别人诗篇,他们一般期待对方也以诗相答,故此诗中的杨女冠也有可能是诗人。此外,元淳另有一首诗题为《送霍师妹游天台》。这些诗篇值得特别的注意,因为它们代表了女性作者之间(或至少女性作者与女性读者之间)以诗篇交流情感、增进友谊的初期榜样。作为女道观的观主,元淳似乎自觉地意识到女道士们之间相对独立的社会群体和姐妹情谊。

下引题为《寓言》的七言绝句可能作于玄宗天宝(742-756)中。

三千宫女露娥眉,笑煮黄金日月迟。

鸾凤隔云攀不及,空山惆怅夕阳时。

煮黄金指道教的外丹烧炼,攀鸾凤指成仙上天。诗中所描绘的众多宫女在宫中炼丹的情景,未见于任何记载,可以补史之空阙。在表层意义上,此诗嘲讽宫女对炼丹失败的惆怅失望;在深层意义上,女诗人批评了玄宗对求仙的过度著迷。诗中所描绘的场景生动而富于戏剧性,诗风流畅自然而又含蓄蕴藉,可与许多著名的盛唐七绝匹美。元淳本身是擅长于金丹修炼的女道士,故此诗的嘲讽主题似乎有点奇特,也许她认为玄宗让宫女炼丹的做法近于儿戏。

在《寄洛阳姊妹》这首五言律诗中,元淳表达了对同处于战乱的远方家人的深切思念之情。

旧业经年别,关河万里思。

题书凭雁足,望月想蛾眉。

白发愁偏觉,乡心梦独知。

谁堪离乱处,掩泪向南枝。

诗篇一开始即直接抒写思乡情绪,这一情绪由于分隔女诗人及其家人的漫长时间和巨大空间而深化。次联以雁足对蛾眉,十分工巧贴切,细密地传达出姐妹深情。第三联抒写离愁促老、梦中归乡的感受,尤其真挚动人。最后一联点出战乱的背景,以洒泪南枝将全诗的情绪推向高潮。{109}此诗是元淳最优秀的诗篇,置于其他著名大历诗人的感时伤别的五言律诗中,不复区别。

从元淳的诗篇及可能为她而撰写的墓志中,我们看到她是一位出色的宗教领袖、道教信仰者和实践者及才华洋溢的诗人。她在日常生活中实践冥思和炼丹等道术,安于宁静的道观生活,同时又对女冠同伴及家中亲人怀有深厚的情谊,并善于将这些情绪用诗歌动人地表达出来。

四、崔仲容的生平和诗歌

《又玄集》选编崔仲容的两首诗,分别题为《赠所思》和《戏赠》。{110}《才调集》亦收入她的两首诗,一首即《赠所思》,另一首题为《赠歌姬》。《全唐诗》收集全部三首诗,并从《吟窗杂录》中增加四联断句。{111}敦煌发现的《瑶池集》残卷在张夫人的选诗后收有一首残破的诗,作者名和诗题皆残失,但与上述三个文本相对照,可知即为崔仲容的《赠所思》。{112}

关于崔仲容的生活,未见有任何早期资料的记载,但现存的诗篇和断句提供了有关其身份、经历及情感世界的一定线索。《戏赠》诗云:

暂到昆仑未得归,阮郎何事教人非。

如今身佩上清,莫遣落花沾羽衣。

传说中的西王母居于昆仑山,羽衣在唐诗中指仙人之衣或道士之衣。女诗人关于其抵达昆仑山的宣称,及其所佩带的上清箓和所穿的羽衣,点明她不但已经受度为女道士,而且已经接受了较高层次的洞真经戒法箓。{113}阮郎用阮肇与仙女结为夫妻的典故,指此诗所赠的男子,故此男子所“教人非”之事,应指恋情。唐人称女道士为仙女,此处诗人以仙女自比,同样切合其身份。“落花”用天女散花引诱菩萨的佛典,{114}亦蕴含引诱之意。虽然女诗人的回答是“莫”,但从全诗的戏谑语调及以阮郎称对方,我们可感受到她实际上乐于接受这一引诱。

在《赠所思》一诗中,女诗人本身成为主动的引诱者:

所居幸接邻,相见不相亲。

一似云间月,何殊镜里人。

目成空有恨,肠断不禁春。

愿作梁间燕,无由变此身。

这是一首工巧的五言律诗。诗篇开头叙述情境,女诗人对邻居的男子一往情深,但对方似乎并不知情。第二联用两个巧妙的比喻来描绘他们之间的关系,如同云中之月一样不能确定,如同镜中之影一样虚幻不实;而月亮、云层、镜子、映像同时也构成一个情景交融的境界:女诗人正凝望夜空,面对明镜,苦苦思念情人。第三联进一步发展爱情未获回报的主题,每一次见到对方都加深她的忧伤,独自面对美丽的春景使她更加心痛。诗篇最后以一个新奇而真挚的愿望结尾:她希望变成一只燕子,以便能与他居住于同一房室。女诗人将这些情感写入诗中并赠送所思念的男子,这一举动代表了她对爱情的主动追求。

崔仲容的第三首诗《赠歌姬》精细地描绘了一位歌姬的姣好容貌、优雅表演及内心情欲,表达了对她的美丽、才能及情感的称赏。那位歌姬很可能也是一位诗人,而崔仲容可能期待着她的和诗。如同元淳的事例,我们可能又见到女性作者之间的诗歌交流和社交纽带,或至少可以肯定是女作者和女读者之间的交流。

崔仲容的另四联断句也几乎皆是爱情诗。例如,《寄赠》断句:“妾心合君心,一似影随形”;或《春怨》断句:“梁燕无情困,双栖语此时。”

综上所述,崔仲容是一位女道士,有才华的女诗人,及多情的恋人。根据她在《瑶池集》中紧随于李季兰、元淳及张夫人之后的位置,她可能是她们的较为年轻的同时代人。

五、结语

由于《瑶池集》残卷及其他敦煌写本的发现,本文有机会对三位女道士诗人做出比前人更为全面的考查。李季兰和崔仲容都是深情的恋人,她们的诗篇主要抒写自己的爱情感受。元淳是一位宗教领袖和实践者,但她的作品还表达了对于女冠同伴及家中亲人的深情。三位女诗人真诚地、直接地、娴熟地抒发自己的心声,既未模仿男性诗人的声音,也未像许多女性诗人那样叙写由男性诗人所建构的、程式化了的“女性声音”。她们的诗歌将抒情女主人公的形象从被欲求的客体转换成积极欲求的主体。她们的作品表现了对各种诗歌体式的驾轻就熟,并都呈现出流利、自然、真诚、动人的风格。这三位女道士诗人代表了唐代甚或整个中国古代女性诗歌发展的一个新阶段;这一新阶段不久就将为另一位杰出的女道士诗人鱼玄机推向高潮。我们可以有把握地说,女道士诗人代表了唐代女性诗歌的最高成就。

在唐代特殊的宗教文化和社会历史背景下,女道士诗人的作品被同时代人所接受和称赏,包括士大夫,文人,僧人,诗歌批评家,甚至皇帝。刘长卿称赞李季兰为“女中诗豪”。高仲武将她的六首诗选入《中兴间气集》,与其他同时代的著名诗人同列,这一异乎寻常的作法说明女道士诗人正在崛起的声誉。继高仲武之后,蔡省风进一步将三位女道士诗人置于唐代女性诗集的卷首,并将他的女诗人与历史上最著名的才女相比。唐德宗征召李季兰入京,成为宫中女道观的女道士,这一举动是对其身份的权威确认。然而,从宋代开始,一些学者将唐代女道士诗人的身份重定为“娼妓”。这一误解一方面出自传统男性话语的偏见,另一方面由于忽视唐代特殊的社会历史和宗教文化背景,现代学者不应盲目地沿袭。

李季兰主要与男性诗人广泛交流唱和。元淳开始有两首诗赠送女冠同伴,一首诗赠送自家姐妹,崔仲容则有一首诗赠歌姬。其他可能收于《瑶池集》的女诗人,也存有一些女性作者之间或女性作者和女性读者之间相互交流的诗篇。张夫人有《拾得韦氏花钿以诗寄赠》诗,代表了士大夫女眷之间的诗歌交流。{115}女郎薛云有《赠郑女郎》诗,显示了年轻女子之间的诗歌交流。{116}常浩有《赠卢夫人》诗,奇特地表现了娼妓与士大夫女眷之间的诗歌交流。{117}在《瑶池集》之后,鱼玄机和三位年轻姐妹光、威和裒(失姓)进行了实际的诗歌酬和活动,而三位姐妹之间则有联句诗,显示了她们在自己的小圈子内的诗歌联唱。{118}鱼玄机另有四首诗赠送女冠同伴或娼妓。{119}这些诗篇是现存最早的体现女性之间超出家庭范围的友谊和情感的作品,除了南朝梁女诗人刘令娴可能有一两首传世。{120}高彦颐将十七世纪中女性作者之间的频繁诗歌交流和密切关系,以及各种女性团体的出现,称为女性文化的崛起。{121}Maureen Robertson曾探讨女性文学文化在更早的中世纪出现的可能性,但苦于证据不足。{122}《瑶池集》残卷的重新发现实质性地扩充了中世纪女性文学的档案。虽然集中所收的二十三位女诗人的名字还不能最后确认,但八九世纪间出现的女性作者之间的诗歌交流和友情关联仍然代表了中国女性文学史上前所未有的新现象,或许可称为女性文化的萌芽。其他唐五代女性群体包括佛教尼姑的寺院和教团,以及其他类型的女性结社,如敦煌发现的十多种女性社团的文献。{123}唐五代时中国女性文化的实际发展,可能远远超过了我们的设想。

由于许多唐代女道士是受过良好教育的、有才华的作者,而且她们通常居住于女道观,与观中及观外信仰道教的女性群体有自然的联系,更容易产生对于女性的性别、身份和群体的自觉意识,因此中国女性文学文化的这一新开端或许可以在很大程度上归功于她们。唐代女道士被称为“女仙”,专收女道士及其他女诗人的诗集被以西王母的瑶池命名,《瑶池新咏集》的题名已经隐含了对女道士诗人的成就和地位的认可。

* 本文为作者于2005-2006年于哈佛大学神学院任客座研究员时的成果之一,文中的基本论点曾于2006年上半年在哈佛神学院、Tufts University, Rice University,及伦敦大学的专题演讲中发表。其后于2009年以“Yaochi ji and Three Daoist Priestess-Poets in Tang China”为题,投递英文期刊 Nan Nü: Men, Women and Gender in Early and Imperial China,并于2011年于该刊正式发表(13.2[2011]: 205-43)。本译文基本上保持原貌,仅略为修订文字,及在第一节有关《瑶池集》所收诗人的考订中增加对于王三庆和陈尚君大约于同时发表的相关论文的评述。

① 胡文楷考述唐以前的六种女性作品选集;见其《历代妇女著作考》(上海:上海古籍出版社,2008),页875。这些女性作品选集皆未传世。

② 荣新江、徐俊,《新见俄藏敦煌唐诗写本三种考证及校录》,《唐研究》5(1999),页59-80;徐俊,《敦煌诗集残卷辑考》(北京:中华书局,2001),页25-27,212-15,672-85;荣新江、徐俊,《唐蔡省风编瑶池新咏重研》(下引简称《〈瑶池新咏〉重研》),《唐研究》7(2001),页125-44。另外,王卡著有《唐代道教女冠诗歌的瑰宝:敦煌本〈瑶池新咏集〉校读记》(《中国道教研究》2002年4期,页10-13),所录增加Дx.3927一件残片。

③ 王尧臣(1003-1058)等编,《崇文总目》(《粤雅堂丛书》本),卷5页13a;欧阳修(1007-1072),《新唐书》(北京:中华书局,1975),卷60页1624;郑樵(1104-1162),《通志二十略》(北京:中华书局,1987),卷8页1780。

④ 晁公武著、孙猛校证,《郡斋读书志校证》(上海:上海古籍出版社,2006),卷20页1069。

⑤ 尤袤(1127-1194),《遂初堂书目》(《海山仙馆丛书》本),49a。

⑥ 俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所、俄罗斯科学出版社东方文学部、上海古籍出版社编,《俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所藏敦煌文献》(上海:上海古籍出版社,1992),Дx.6654,3861,6722。

⑦ 《〈瑶池新咏〉重研》,页125-44。

⑧ 《玉台新咏》原题可能为《玉台新咏集》,参看刘跃进,《〈玉台新咏〉原貌考索》,收《玉台新咏研究》(北京:中华书局,2000),页92。

⑨ 《郡斋读书志校证》,卷20页1069。

⑩ 《俄藏敦煌文献》,Дx.3861,3872,3874,6654,6722,11050。

{11} 参《〈瑶池新咏〉重研》,页129-35。

{12} 韦庄,《又玄集》,收傅璇琮编,《唐人选唐诗新编》(西安:陕西人民教育出版社,1996),页581;陈应行,《吟窗杂录》(北京:中华书局,1997,页60-61。

{13} 陈尚君,《唐人编选诗歌总集叙录》,收《唐代文学丛考》(北京:中国社会科学出版社,1997),页195;《〈瑶池新咏〉重研》,页139-40。

{14} 宋若荀在《又玄集》中写为宋若茵,但根据《旧唐书》(卷52页2198)及计有功《唐诗纪事》(上海:上海古籍出版社,1987,卷79页1132),茵应为荀之形讹。

{15} 《才调集》,收《唐人选唐诗新编》,页695-96。

{16} 王三庆在《也谈蔡省风〈瑶池新咏〉》一文中(《北京大学中国古文献研究中心集刊》2008年第7辑,页408-30),根据《又玄集》、《才调集》、《吟窗杂录》、《唐诗纪事》等书所录唐代女诗人作品,推测《瑶池集》所收23人为李季兰、元淳、张夫人、崔仲容、鲍君徽、赵氏、张窈窕、常皓、薛蕴、刘媛、廉氏、张琰、崔公远、田娥、刘云、葛鸦儿、张文姬、鱼玄机、薛涛、薛媛、梁琼、刘瑶、程长文。由于《才调集》和《唐诗纪事》所录女诗人的次序与《瑶池集》残卷、《又玄集》及《吟窗杂录》完全不同,王文未对诸集展开细致比对,故其所列举23人未必即《瑶池集》所收。其中如鱼玄机,《又玄集》列于程长文之后;刘瑶未收入《又玄集》,此二人应排除;而《又玄集》中的宋若昭、宋若荀二人应收入。陈尚君在《唐女诗人甄辨》一文中(《文献》2010年第2期,页10-25),指出《又玄集》和《吟窗杂录》直接据《瑶池集》录诗并保留原书次第,并推测将三集互补,适得23人。陈氏的推测与本文略同,但其文中仅提出结论,并未展开细致的比对和论证。

{17} 由于《才调集》的次序与其它三集完全不同,表中将此集列于《吟窗杂录》之后,并只在相应的名字上打钩,不出序号。

{18} 关于李季兰的生平,见下节所考述。

{19} 关于元淳的生平,见本文第三节所考述。

{20} 张夫人为吉中孚(766?-788)之妻。吉中孚为大历十才子之一,入仕前曾为道士,后官至中书舍人。彭定求(1645-1719)等编《全唐诗》收张夫人诗5首及断句3联(北京:中华书局,1960),卷799页8985-87。以下有关诸位女诗人的生平考述,除另行考证者,皆参考傅璇琮主编,《唐才子传校笺》(北京:中华书局,1987-1995);周祖譔主编,《中国文学家大辞典:唐五代卷》(北京:中华书局,1992),为节省篇幅,兹不一一出注。

{21} 关于崔仲容的生平,见本文第四节所考述。

{22} 鲍君徽,字文姬,贞元(785-805)中寡居,有文名。贞元十四年(798)召入宫,参与宫中唱和。百余日后以母老乞归养。《全唐诗》收其诗4首;陈尚君《全唐诗补编》(北京:中华书局,1992)补断句3联(第2册卷19页936);董诰(1740-1818)等编,《全唐文》(北京:中华书局,1983)收其文1篇(卷945页3a-b)。

{23} 赵氏一作刘氏,为杜羔(?-821)之妻。刘崇远《玉泉子》记杜羔累举不第,其妻刘氏寄一首七绝讽之(李昉[925-996]等,《太平广记》[北京:中华书局,1961],页271页2133)。其后钱易《南部新书》又加述杜羔及第后,刘氏复以一首七绝讽其勿游青楼(北京:中华书局,2002;卷4页53)。虽然这些故事出自叙事或甚至虚构作品,但杜羔是实际的历史人物,官至振武节度使(《新唐书》本传,卷172页5205)。《又玄集》收赵氏《杂言寄杜羔》诗(卷3页675),为长篇五言古诗,诗中表达思念丈夫的强烈感情,风格古朴,与上述故事中所录二首绝句的嘲讽情调完全不同。因此,赵氏应该也是历史人物。《全唐诗》于其名下收诗4首(卷799页8988),其中出自《又玄集》的诗较为可靠,而另2首出自上述故事的七绝则可能为他人所杜撰。

{24} 梁琼生平不详。《全唐诗》于其名下收诗4首及断句1联(卷801页9009)。

{25} 张窈窕客寓蜀中,有诗名。《全唐诗》将其置于娼妓之列,收诗6首及断句1联(卷802页9029-30)。

{26} 常浩一作常皓,《又玄集》称为倡妓,《唐诗纪事》、《全唐诗》等从之;事迹不详。《全唐诗》于其名下收诗2首(卷802页9025。

{27} 薛蕴字馥馥,《又玄集》和《吟窗杂录》录为蒋蕴,但《又玄集》记其为玄宗朝大理评事薛彦辅之孙女,则以“薛”为是。《全唐诗》于其名下收诗3首及断句1联(卷799页8989-90)。

{28} 崔萱字伯容,仅见于《吟窗杂录》(卷30页852)。《全唐诗》于其名下收诗3首及断句1联(卷801页9010-11)。

{29} 刘媛生平不详。《全唐诗》于其名下收诗3首及断句2联(卷801页9013-14)。

{30} 廉氏生平不详。《全唐诗》于其名下收诗3首(卷801页9015)。

{31} 张琰生平不详。《全唐诗》于其名下收诗3首及断句2联(卷801页9012-13)。

{32} 崔公达生平不详。《全唐诗》误为崔公远,收诗1首及断句2联(卷801页9013-14)。

{33} 宋若昭为贝州青阳(今河北清河)人,与姐若莘、妹若伦、若宪、若荀皆有文名。五姐妹于贞元四年(788)应召入宫,参与宫廷文学业活动。若昭,宫中称为女学士,元和十五年(820)代姐若莘掌宫中文奏,拜尚宫。唐宪宗、穆宗、敬宗皆呼为先生,宫嫔诸王公主驸马皆师之,进封梁国夫人。宝历元年(825)卒。《全唐诗》于其名下收诗1首(卷7页68)。

{34} 宋若荀为宋氏五姐妹中最年幼者,早卒。《全唐诗》收其诗1首(卷7页68),但误属于宋若宪。

{35} 田娥生平不详。《全唐诗》于其名下收诗3首及断句1联(卷801页9016)。

{36} 薛涛为著名的妓女诗人,有90首诗传世,为唐代女诗人中存诗最多者,已被学者广泛研究。生平主要可参看张蓬舟,“薛涛传”,收《薛涛诗笺》(北京:人民文学出版社,1983),页79-118;陈文华,《唐女诗人集三种》(上海:上海古籍出版社,1984),“前言”,页5-11;《唐才子传校笺》,第3册,卷6页103-13。

{37} 刘云生平不详。《全唐诗》于其名下收诗3首(卷801页9010)。

{38} 葛鸦儿的生平不详。《又玄集》于其名下收《怀良人》诗。此诗在《本事诗》中记为朱滔时一河北士人代妻作;见孟棨(841?-886),《本事诗》(上海:上海古籍出版社,1991),页8-9;王梦鸥,《唐人小说研究三集》(台北:艺文印书馆,1974),页36-37。由于葛鸦儿本身未与叙事作品相关联,河北士人的故事可能基于葛诗的基础上而编造。《全唐诗》于其名下收诗3首(卷801页9014)。

{39} 《又玄集》记张文姬为鲍参军之妻(卷31页861);其他事迹不详。《全唐诗》于其名下收诗4首(卷799页8996)。

{40} 根据其《狱中书情上使君》诗,程长文为鄱阳(今江西鄱阳)人,色美,能诗善书,十六岁时为强暴所欺诬而陷狱,于狱中作诗自白,献刺史求雪冤。《全唐诗》于其名下收诗3首(卷799页8997-98)。

{41} 《〈瑶池新咏〉重研》,页140。

{42} 《俄藏敦煌文献》,Дx.6654,3861。

{43} 徐俊,《敦煌诗集残卷辑考》,页39。

{44} 以下凡援引敦煌新发现的作品,皆参考荣新江和徐俊的辑考,为节省篇幅,兹不再一一出注。

{45} 例如,胡震亨(1569-1645),《唐音癸签》(上海:上海古籍出版社,1981),卷8页83;钱谦益(1582-1664),《绛云楼书目》(《丛书集成初编》本),页75。

{46} 陈文华,《唐女诗人集三种》,页1-24。

{47} Kang-i Sun Chang and Haun Saussy, eds., Women Writers of Traditional China: An Anthology of Poetry and Criticism(Stanford: Stanford University Press, 1999), 56-59; Wilt Idema and Beata Grant, The Red Brush: Writing Women in Imperial China(Cambridge: Harvard University Asia Center, 2004), 176-82.

{48} 主要可参看:Suzanne E. Cahill,“Resenting the Silk Robes that Hide Their Poems: Female Voices in the Poetry of Tang Dynasty Taoist Nuns,”收邓小南、高世瑜、荣新江编,《唐宋女性与社会》(上海:上海辞书出版社,2001),页519-66;孙昌武,《道教与唐代文学》(北京:人民文学出版社,2001),页381-90;陈文华,《唐代女冠诗人李冶身世及作品考论》,《南京大学学报》39.5(2002),页119-25;周蕾,《〈中兴间气集〉李季兰评语疏证》,《中国诗歌研究》2008,页220-32。

{49} 《才调集》(汲古阁本),见《唐人选唐诗新编》,卷10页947。《才调集》的其他版本记其名为治(页947),当为抄写之讹,因为唐高宗(649-683在位)名李治,唐人恐不敢与其同名。《通志二十略》(卷8页1778)和《宋史》(北京:中华书局,1977,卷208页5388)记其名为裕,亦可能为形似之讹。参看陈文华,《唐女诗人集三种》,“前言”,页1-2。

{50} 《中兴间气集》,收《唐人选唐诗新编》,卷3页506。

{51} 《崇文总目》,卷5页36a;陈振孙(?-1261?),《直斋书录解题》(武英殿聚珍本),卷19页29b;《通志二十略》,卷8页1778。

{52} 《四库全书总目》(北京:中华书局,1965),卷186页1690b。

{53} 胡震亨(1569-1645),《唐音统签》(《续修四库全书》本),卷922页1a-4b;《全唐诗》,卷805页9057-60,卷888页10039。

{54} 也有可能误收金代诗人李冶(1192-1279)之作。另外,陈耀文(1550进士)编《花草粹编》收有一首归属于李季兰的《减字木兰花》(《四库全书》本,卷4页33),显然也是误属。

{55} 伯2492,Дx.6654,3861,3865,3872,3874。其中一首未见于传世文献,两首补足原存的两联断句,一首八行诗补足原存的一首四行诗。

{56} 《唐才子传校笺》,第1册卷2页326。

{57} 《唐女诗人集三种》,“前言”,页2。

{58} 王仁裕(880-956),《玉堂闲话》,收《太平广记》,卷273页2150。

{59} 宋初潘若冲《郡阁雅谈》也记有一个有关薛涛的类似故事;见《天中记》引(《四库全书》本),卷20页6b。

{60} 《唐人选唐诗新编》,页506。

{61} 贾晋华,《皎然年谱》(厦门:厦门大学出版社,1992),页40-44。

{62} 此题据《吟窗杂录》,卷30页842。

{63} 《旧唐书》李纾传,卷137页3763-64;《新唐书》,卷161页4983;《皎然年谱》,页35-36。此诗有多种异题:《寄校书十九兄》,见《中兴间气集》卷2页9b,《又玄集》卷3页14b;《寄韩校书十七兄》,见《文苑英华》(北京:中华书局,1966)卷256页1289;《寄韩校书》,见《唐诗纪事》卷78页1123;《寄校书七兄》,见《全唐诗》卷805页9057。由于季兰姓李,一般不可能称姓韩的人为兄。李纾则符合所有的条件:任校书郎,排行十七,于同一时期活动于同一地区等。因此,此十七校书兄应为李纾,其他“十九兄”、“七兄”等可能为传抄之讹。

{64} 独孤及,《唐故扬州庆云寺律师一公塔铭》,《全唐文》,卷390页1b;《皎然年谱》,页35。

{65} 本文引传世李季兰诗,皆据《唐女诗人集三种》,页1-20;《全唐诗》,卷805页9057-60。以下兹不一一出注。

{66} 范宁,《博物志校证》(北京:中华书局,2000),卷10页111;《后汉书》,卷82页27。

{67} 《瑶池集》,《俄藏敦煌文献》,Дx.3861,6654。

{68} 《皎然年谱》,页22,27,28,31,40-41。

{69} 《文苑英华》,卷244页12a。

{70} 林宝(806?-820),《元和姓纂》(北京:中华书局,1994),卷5页770;《新唐书》,卷202页5771;《皎然年谱》,页40-44。李季兰与阎士和的恋情,我于1992年出版的《皎然年谱》中最早指出。

{71} 刘义庆(403-444),《幽明录》(北京:文化艺术出版社,1988),卷1页1-2。

{72} 《皎然年谱》,页43。

{73} 此诗收敦煌残本《瑶池集》,题为《送阎伯均》(《俄藏敦煌文献》,Дx.6654,3861)。《才调集》(卷10页947)和《吟窗杂录》(卷30页840)均题为《送阎伯均往江州》。《中兴间气集》(卷3页508)题为《送韩揆之江西》,《又玄集》(卷3页672)题为《送韩三往江西》。根据阎士和在大历初任江州判官的经历及此诗中所包含的恋情,《送阎伯均往江州》应是正确的题目。

{74} 钟惺,《名媛诗归》(《续修四库全书》本),卷11页1b。

{75} 《中兴间气集》注云:“一作《寄朱放》”(卷3页508)。

{76} 《皎然年谱》,页112-13。

{77} 《全唐诗》,卷315页3542。

{78} 《全唐诗》,卷794页8936-37。阎士和的姓误作严。

{79} 《全唐诗》,卷228页2170-71。

{80} 皎然,《昼上人集》(《四部丛刊》本),卷2页13a,卷6页36b;《全唐诗》,卷816页9193,卷820页9246-47。

{81} 我在出版于1992年的《皎然年谱》(页42)已经考述以上三诗所指应为阎士和的情人李季兰。

{82} 《〈瑶池新咏〉重研》,页141;Carolyn Ford,“Note on a Portrait of Li Jilan,”Tang Studies 20-21(2002-2003): 151-59。

{83} 《宣和画谱》(《丛书集成初编》本),卷7页187。

{84} 朱景玄(806?-846),《唐朝名画录》(成都:四川美术出版社,1985),页5-7;《皎然年谱》,页98-99。《唐朝名画录》称周昉为德宗召入京为兴建中的章敬寺绘佛像,但章敬寺实由代宗建于767年。见王溥(922-982),《唐会要》(北京:中华书局,1955),卷48页847。

{85} 《瑶池集》,《俄藏敦煌文献》,Дx.6654,3861。“故人”原作“故夫”,据《才调集》(卷10页948)和《全唐诗》(卷805页9058)改。

{86} 《旧唐书》,卷137页3763-64;《新唐书》,卷161页4983。

{87} 如前所述,德宗于788年召宋氏五姐妹入宫,于798年召鲍君徽入宫。

{88} 司马光(1019-1086),《资治通鉴》(北京:中华书局,1971),卷238页7351-61。

{89} 伯2492;Дx.3865。此诗未收《瑶池集》。

{90} Дx.3872,3874。“故夫”,《吟窗杂录》残联题作“故人”(卷30页842)。

{91} 《资治通鉴》,卷231页7440。

{92} 赵元一,《奉天录》(《丛书集成初编》本),卷1页7。

{93} 余嘉锡,《四库提要辨证》(北京:中华书局,1980),卷24页1557。

{94} 《唐人选唐诗新编》,卷3页506。

{95} 《唐诗纪事》,卷78页1124。

{96} 《俄藏敦煌文献》,Дx.6654,3861;《才调集》,页695。

{97} 参看 Edward H. Schafer,“The Capeline Cantos: Verses on the Divine Loves of Taoist Priestesses,”Asiatische Studien 32(1978): 5-65;Suzanne E. Cahill,“Sex and the Supernatural in Medieval China: Cantos on the Transcendent who Presides over the River,”Journal of American Oriental Society 105.2(1985): 197-220;Charles Benn, The Cavern-Mystery Transmission: A Taoist Ordination Rite of AD 711(Honolulu: University of Hawaii Press, 1991), 1-114;Catherine Despeux and Livia Koln, Women in Taoism(Cambridge: Three Pines, 2003), 119;姚平,《唐代妇女的生命历程》(上海:上海古籍出版社,2004),页246-55;贾晋华,《唐诗中有关女道士的恋情诗考辨》,《道家文化研究》24(2009),页126-43。

{98} 郭茂倩,《乐府诗集》(北京:中华书局,2000),卷60页876。

{99}Stephen Owen已经指出此点,见其“Li Jilan,”in Chang and Saussy, Women Writers of Traditional China, 59.

{100} 参Maureen Robertson,“Voicing the Feminine: Constructions of the Gendered Subject in Lryic Poetry of Medieval and Late Imperial China,”Late Imperial China 13.1(1992): 69;Grace Fong,“Engendering the Lyric: Her Image and Voice in Song,”in Voices of the Song Lyric in China, ed. Pauline Yu(Berkeley: University of California Press, 1993), 107-44; Anne Birrell,“Women in Literature,”in Columbia History of Chinese Literature, ed. Victor H. Mair(New York: Columbia University Press, 2001), 200-201.

{101}《四库全书总目》,卷186页1690。

{102} 《全唐诗》收元淳诗2首及断句4联(卷805页9060-61)。另一首见于《又玄集》的《寓言》诗(卷3页673),其断句见于《吟窗杂录》(卷30页844)和《全唐诗》,但在《全唐诗》(卷723页8300)中又被误归属于李洞(?-897?)。参陈尚君,《全唐诗补编》(北京:中华书局,2000),第1册,页302。

{103} 《俄藏敦煌文献》,Дx.3872,3974,11050。

{104} 周绍良、赵超编,《唐代墓志汇编续集》(上海:上海古籍出版社,2001),页729-30。

{105} 墓志称其为河南人。河南府治在洛阳;见李吉甫(758-814),《元和郡县图志》(北京:中华书局,1983),卷5页129-30。

{106} 至德观在长安兴道坊;见徐松(1781-848),《唐两京城坊考》(北京:中华书局,1985),卷2页35。

{107} 墓志仅称元淳卒于大历中(766-779)。然而,从她于742年度为女道士,其后任观主36年左右的经历,我们可推断她约卒于大历末。

{108} 卢鸿,《旧唐书》本传记其名为卢鸿一,字浩然,但同书其他地方又记其名为卢鸿(卷192页5119-21,卷8页179)。在《新唐书》(卷196页5603-604)、《资治通鉴》(卷212页6732)、佚名《宝刻类编》(《丛书集成初编》本;卷3页81)、陈思《宝刻丛编》(《丛书集成初编》本;卷20页516)及其他文本中,他的名字记为卢鸿。

{109} “南枝”出《古诗十九首》,后来成为思乡的传统意象。

{110} 《又玄集》,卷3页674。

{111} 《全唐诗》,卷801页9011-12;《吟窗杂录》,卷30页846-47。

{112} 《俄藏敦煌文献》,Дx.11050。

{113} 唐代道教经戒法箓的传授分为不同位阶,参看金明七真,《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》(《道藏》第1125号)、张万福,《传授三洞经戒法箓略说》(《道藏》第1241号)、《三洞法服科戒文》(《道藏》第788号),及刘若拙,《三洞修道仪》(《道藏》第1237号)。《道藏》编号据Kristofer Schipper and Franciscus Verellen in The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang(Chicago & London: The University of Chicago Press, 2004)。

{114} 见《维摩诘所说经》(《大正新修大藏经》本),第475册,页547c。

{115} 《俄藏敦煌文献》,Дx.11050;《又玄集》,卷3页673-74;《全唐诗》,卷799页8986。

{116} 《又玄集》,卷3页676-77;《全唐诗》,卷799页8989。

{117} 《又玄集》,卷3页676;《全唐诗》,卷802页9025。

{118} 陈文华,《唐女诗人集三种》,页134-37;《全唐诗》,卷804页9055-56,卷801页9021。

{119} 陈文华,《唐女诗人集三种》,页96-98,121;《全唐诗》,卷804页9047-48,9052。

{120} 逯钦立编《先秦汉魏晋南北朝诗》(北京:中华书局,1983;页2131-32)将两首赠妓诗归属于刘令娴的名下,其中之一在《玉台新咏》中又归属于其夫徐悱。穆克宏认为此诗既非刘令娴之作,也非其夫之作;见《玉台新咏笺注》(北京:中华书局,1985),卷6页258。

{121} Dorothy Ko, Teachers of the Inner Chamber: Women and Culture in the Seventeenth-Century China(Stanford: Stanford University Press, 1994), 14.

{122} Robertson, Voicing the Feminine, 68-79.

{123} 参看Denis Twitchett,“Chinese Social History from the Seventh to the Tenth Centuries: the Tunhuang Documents and Their Implications,”in Past & Present 35(1966): 28-53;Kenneth Chen, The Chinese Transformation of Buddhism(Princeton: Princeton University Press, 1973), 288-89;高世瑜,《唐代妇女》(西安:三秦出版社,1988),页134-35;及郝春文,《再论北朝至隋唐五代宋初的女人结社》,《敦煌研究》2006年6期,页103-108。

(责任编辑:庄园)

Abstract: This article examines the only extant compilation of womens poetry in the Tang Dynasty, the Yaochi Xinyong Ji(Collected New Songs from Turquoise Pond), whose fragments have been rediscovered among the Dunhuang manuscripts in Russia. The study first discusses its compilation, contents, and selected poets, and then focuses on the works of three Daoist priestess-poets, Li Jilan, Yuan Chun, and Cui Zhongrong whose writings form the major part of this anthology. It investigates their works and reviews relevant sources to examine their lives and works comprehensively, and concludes that they represent a new stage in the development of Chinese womens poetry.

Key words: Yaochi Xinyong Ji, Chinese womens poetry, Dunhuang manuscripts, Daoist priestesses of the Tang Dynasty, Li Jilan, Yuan Chun, Cui Zhongrong