北非锡尔特与佩拉杰盆地油气资源潜力分析

2014-11-01汪焰

汪 焰

(中国石化石油勘探开发研究院,北京 100083)

佩拉杰盆地(Pelagian Basin)和锡尔特盆地(Sirte Basin)分别位于利比亚的西北和东南部(图1),地理位置相邻,区域构造上同属于北非裂谷盆地(图2)[1],具有非常相似的裂谷前—裂谷—裂谷后构造历史。通常而言,相似构造背景的相邻盆地的烃源岩、储层、含油气系统和成藏组合等石油地质特征也应具有很高的相似度。然而,锡尔特盆地是北非储量发现最多的盆地,已发现原油可采资源量67.6 ×108t和天然气1.64 ×1012m3,而佩拉杰盆地则属于一个中小储量规模的盆地,发现原油可采资源量5.46 ×108t和天然气0.78 ×1012m3[2]。2 个盆地在待发现资源规模方面相差也较大,锡尔特盆地待发现原油均值资源(Pmean)规模为9.79×108t,天然气均值规模为0.42×1012m3,仍然具有较大勘探潜力[3];而佩拉杰盆地待发现原油均值资源规模为1.53 ×108t,天然气均值规模为0.06 ×1012m3[4],勘探前景一般。本文通过2个盆地构造演化和沉积历史的对比及含油气系统要素的相似性和差异性分析,探讨造成这一差异的原因,以期对2个盆地的勘探潜力及勘探方向有进一步的认识。

1 构造和沉积条件对比

图1 北非重点盆地分布Fig.1 Distribution of major basins in North Africa

图2 北非东部区域构造格架和裂谷分布Fig.2 Regional structure framework and rifts distribution in eastern North Africa

锡尔特盆地和佩拉杰盆地均为北非海岸的裂谷盆地[5-7]。盆地演化大致分为3个阶段,前裂谷期、裂谷期、裂后沉降期。泛非运动至石炭纪的前裂谷时期,2个盆地同处于非洲北部克拉通被动边缘坳陷,寒武—奥陶系石英砂岩构成了2个盆地最早的沉积,但后期受海西构造运动影响,相当部分地层被抬升和剥蚀。

北非的裂谷活动自海西运动之后的石炭纪即已开始,受控于冈瓦那与劳亚古陆间复杂的相对运动,该地区至少经历了3期大型的裂谷活动:晚石炭世—侏罗纪、晚侏罗世—早白垩世、晚白垩世—古新世裂谷活动[1]。第一期裂谷运动导致了冈瓦那大陆与劳亚古陆开裂和新特提斯洋形成;第二期裂谷运动是大西洋中段开裂、非洲与南美板块分离同时期活动的裂谷活动;第三期则是北非与欧洲板块右旋剪切相对运动形成的局部拉张活动,部分地区甚至持续至今。另外,北非主要在晚白垩世桑托期、马斯特里赫特期晚期、古新世和渐新世等经历一系列挤压事件,对应阿尔卑斯造山运动的主要时期,但是对北非东部影响不大,仅造成轻微的反转和抬升。

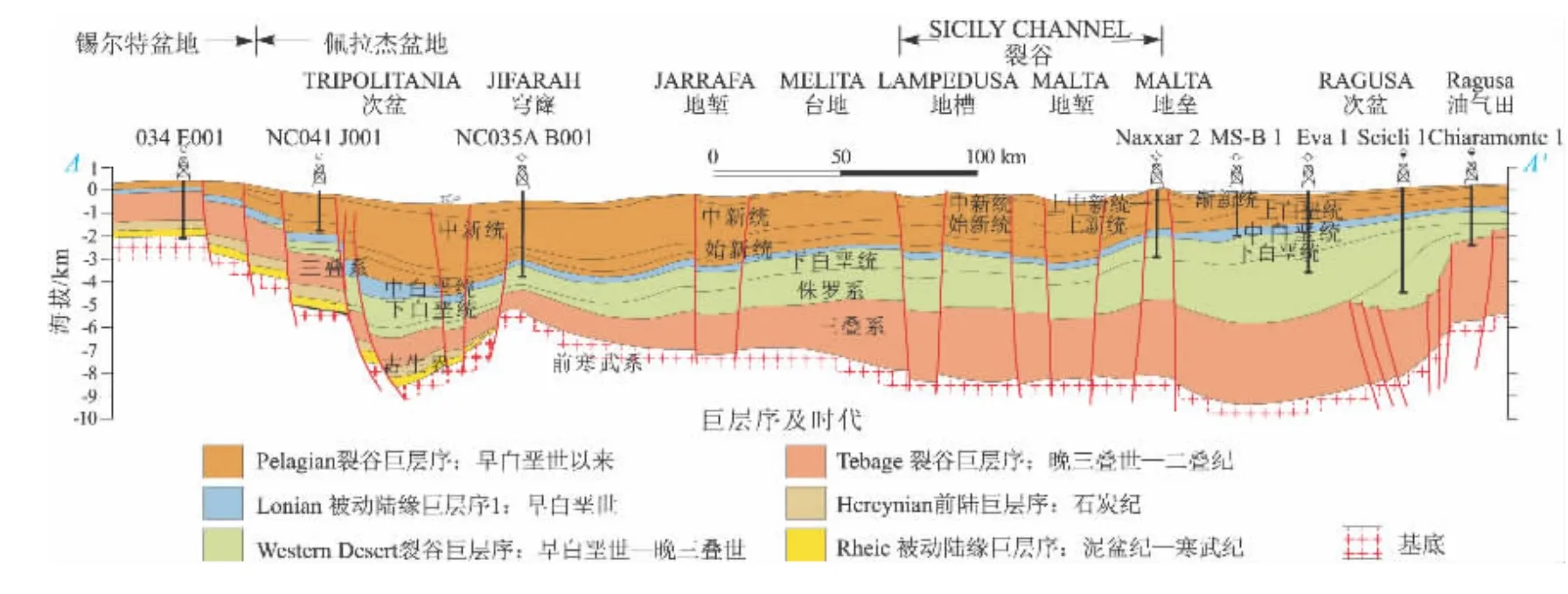

佩拉杰盆地经历了全部3期裂谷运动,但是裂谷活动的中心从南部内陆渐次向北部海上转移[3]。盆地直至渐新世断陷活动仍在继续,但主要集中在深海,属于上述的第三期非洲与欧洲的右旋剪切运动所控制的转换—拉分活动。总之该盆地的裂谷—拉张活动持续时间长,但是每一期活动强度小、涉及范围有限,缺乏一个长期的裂谷活动中心(图3,4)[8-9]。

与佩拉杰盆地连续的构造活动相比,锡尔特盆地裂谷活动虽然也受到全部3期裂谷活动的影响,但是盆地最重要的沉积中心主要形成于第二期裂谷活动——白垩纪的强烈裂陷活动[10],形成了Sirte、Tibesti和Sarir三支组成的构造三叉谷(图2,5),可能在利比亚北部的岩浆热柱作用下形成,与喀麦隆热柱同时期活动[11]。Sarir和Sirte作为主要的断陷活动中心,沉积了厚层白垩纪碎屑岩,而持续至古近纪的裂后凹陷则使得Sirte裂谷持续成为盆地的沉积中心。总之,Sirte和Sarir等地堑的基底深度和沉积厚度明显大于盆地西部、未受三叉谷活动影响的地堑分支(Hon、Zellah地堑等)(图5,6)[12-13],而后者与佩拉杰盆地相联,相当于受Sirte分支影响的远端波及部分。

图3 佩拉杰盆地构造纲要Fig.3 Structural elements of Pelagian Basin

图5 锡尔特盆地构造纲要Fig.5 Structural elements of Sirte Basin

图4 佩拉杰盆地区域地质剖面Fig.4 Regional geologic section of Pelagian Basin

图6 锡尔特盆地区域地质剖面Fig.6 Regional geologic section of Sirte Basin

2个盆地所在地区均在渐新世以后进入被动陆缘期。虽然伴随轻微的挤压构造活动,但是整个锡尔特盆地和佩拉杰盆地东部的大部分地区基本未受影响,保留了垒堑相间的构造格局和大部分裂谷期沉积,并且在渐新世以后一直处于稳定的被动陆缘,接受沉积。只有佩拉杰盆地最西侧(突尼斯境内)显著抬升并遭受剥蚀,成为整个阿尔卑斯造山带的一部分。

2 油气成藏基本条件对比

2.1 烃源岩

锡尔特盆地存在多套烃源岩,包括三叠系、下白垩统和古近系的多套泥岩,而上白垩统海相锡尔特(Sirte)页岩是盆地中占主导地位的烃源岩[14-15]。由于受控于三叉谷的发育,因此Sirte页岩主要分布在盆地的东部和中部的Sarir和Sirte等在白垩纪最活跃、基底下陷最大的地堑内,并形成相应的生烃中心。其生烃能力一般大于300 mg/g,最高可达600 mg/g;有机质类型为Ⅱ型干酪根,目前处于2 700~3 400 m的生油窗内,形成轻质(平均36 API)低硫的原油。

相反,佩拉杰盆地烃源岩特点是数量较多,但是每套页岩生烃能力有限。因为裂谷活动期次较多,盆地每一期次均可能沉积相应的烃源岩,但每一期裂谷活动强度均有限,因此相应源岩的空间分布和厚度有限。盆地典型的烃源岩包括侏罗系的Nara组、阿尔必阶的Fahdene组、赛诺曼—土伦阶的Bahloul组、始新统的 Bou Dabbous 组等[4,15]。相对而言,始新统的Bou Dabbous组分布最广泛,因此也成为盆地最重要的烃源岩。作为盆地烃源岩的代表,其生成的原油平均重度较轻(36 API),平均含硫0.4%,也属于低硫原油。

2.2 储盖组合和圈闭类型

锡尔特盆地的白垩系烃源岩沉积中心和相应的生烃灶位于盆地东部的深地堑内,埋深相对较大(图6),因此这套年代较新的主力烃源岩,可以充注位于地垒和盆地西部的、古生界到古近系的几乎所有储层。由于盆地总体上从内陆凹陷—裂谷—被动陆缘的构造历史,中生界和古生界的内陆沉积以砂岩储层为主,而第三系的海相储层以碳酸盐岩为主。古新统碳酸盐岩储集了全盆地33%的油气,下白垩统的Nubian砂岩或Sarir砂岩储集了31%的油气,寒武—奥陶系(Gargaf,Hofra或者Amal群)砂岩储集了12%的油气,其余24%分散在其他层系中[3]。锡尔特盆地内的油气盖层分布于各层系中,尤其是上白垩统和始新统下部普遍发育的页岩、泥岩和蒸发岩均为良好的盖层。上白垩统的广海页岩和局部的蒸发岩,是Nubian组储层的半区域性盖层;碳酸盐岩储层则由层间页岩形成有效盖层。

锡尔特盆地的圈闭类型以断块和披覆背斜为主,此类圈闭为裂谷盆地的典型圈闭,占整个盆地油田总数的84%,其他油田圈闭以断块为构造背景的岩性—构造复合圈闭和地层尖灭圈闭,也与裂谷构造相关。

与之相比,佩拉杰盆地缺乏埋深较大的地堑作为生烃中心,烃源岩虽然数量多,但层薄且埋深不大、局部成熟,仅能充注临近的储层。因此主力储层反而比较单一,为Bou Dabbous组充注的始新统Metlaoui群(Jdeir组,EI Gueria组,Jirani组和 Reineche组)。盆地中90%的已发现油气资源量位于该储层,沉积环境为大陆架和生物礁海岸,与邻近的西西里北部碳酸盐岩储层类似[16]。平面上,该储层分布在盆地南部大部分地区,向西一直延伸到突尼斯陆上[17],直接盖层为始新统和中新统的泥岩。佩拉杰盆地其他的、各个年代的薄层烃源岩也可能在局部成熟,充注其临近的储层,包括浅层的Birsa组砂岩、Ketatna组碳酸盐岩和盆地深层的侏罗系Nara组白云岩、上白垩统Bireno组和Abiod组碳酸盐岩,其主要盖层为层间的页岩。

由于垒堑相间的裂谷构造特征不明显,缺乏类似锡尔特盆地的断块圈闭,目前发现的油田圈闭以背斜圈闭和岩性—构造复合圈闭为主[18]。此类圈闭构造为古近纪以来阿尔卑斯造山运动对盆地造成轻微挤压作用而形成的局部断层反转和低幅背斜。

2.3 含油气系统

锡尔特盆地的主力烃源岩——锡尔特海相页岩的品质好、厚度大,因此其相应的Sirte-Zelten含油气系统占据主导地位。如前所述,烃源岩在东部埋深较大,其可以充注盆地各个年代的几乎所有储层。该系统自始新世开始生烃,目前仍然在生油期,油气以垂向运移和近距离侧向运移为主,远距离侧向运移至盆地西部的相对较少,因此该含油气系统的油田主要位于东部生烃中心附近。盆地中其他时期烃源岩也可以局部成熟生烃,客观上存在其他含油气系统,但是由于锡尔特页岩的生烃能力在盆地中占绝对主导地位,因此目前对其他含油气系统的研究非常少。

目前佩拉杰盆地发现的油气主要来自于始新统Bou Dabbous页岩,因此主力含油气系统为Bou Dabbous—第三系含油气系统,以始新统Bou Dabbous组为主力烃源岩,始新统Metlaoui群为主要储层,及其他一些第三系储层。但是由于该系统的油气发现总量较小,为进一步寻找勘探目标,其他含油气系统特别是盆地深层的侏罗系—白垩系含油气系统也受到关注。该系统以侏罗系Nara和白垩系M’Cherga等为烃源岩,侏罗系和白垩系的一系列碎屑岩和碳酸盐岩为储层。上白垩统—古新统的El Haria泥岩将侏罗系—白垩系含油气系统与Bou Dabbous—第三系含油气系统隔离。

3 讨论与勘探启示

3.1 2个盆地构造活动历史和强度差异

北非地区作为非洲与欧洲板块的结合带,处于构造不稳定地区,自石炭纪以来先后经历了3期裂谷运动和之间穿插了阿尔卑斯运动相关的挤压活动。但是锡尔特盆地在晚侏罗—早白垩世的第二期裂谷活动中,由于构造三叉谷的运动而伴随了强烈的裂陷活动,在其中Sarir和Sirte分支形成了深大断距地垒断块体系。强烈的裂陷活动在3个方面对盆地的成藏形成非常有利的影响,首先厚层的锡尔特烃源岩得以沉积;其次由于基底下陷深度大,也使得烃源岩相对深埋,可以充注从古生界到第三系的各个储层;再次基底明显的垒堑相间的构造格局,使得老储层断块封堵和新储层披覆背斜的多样的储层和圈闭类型得以形成。总之,厚度大、生烃能力大的烃源岩,多样性的储层,发育良好的断块和披覆背斜圈闭,使得锡尔特盆地成为世界级的富油气盆地。另外,在古近世以来的裂谷后沉降和被动陆缘阶段中,由于盆地位于相对内陆位置,未受到北非北部边缘的复杂剪切和挤压的区域构造活动影响。这非常有利于烃源岩的深埋成熟和被动陆缘碳酸盐岩储层的发育。

锡尔特盆地的Sirte-Zelten含油气系统其实并非盆地唯一的含油气系统,但是上述优势使得其油气资源极其丰富,因此对其他含油气系统的研究几乎未见关注。

相比之下,由于距离白垩纪构造三叉谷较远,佩拉杰盆地缺乏所有这些成藏有利条件。尽管裂谷活动延续时间长,但是缺乏一个长期、稳定的裂谷活动的中心,而是自南向北逐渐转移。因此每一期裂谷活动的延续时间有限,沉积的地层较薄。另外,每个阶段的裂谷运动的强度明显不足,对基底的断开程度有限,未形成明显的垒堑相间的格局,因而对于构造圈闭发育不利。盆地的圈闭类型主要是后期盆地微弱的挤压活动形成的低幅背斜,而非一般裂谷盆地中常见的断块圈闭等。

地堑不发育、缺乏稳定的沉积中心,导致主力烃源——始新统Bou Dabbous组埋深有限,不仅使其成熟度不高而且无法充注更老的储层。其所构成的Bou Dabbous—第三系含油气系统仅充注了第三系的储层。而大断距断层的缺乏也使得深层的侏罗系烃源岩无法充注浅部储层,而形成相对独立的侏罗系—白垩系含油气系统。一方面,这2套含油气系统相互分离;另一方面,由于浅层含油气系统的油气发现非常有限,因此不得不寻找其他的含油气系统,以期实现勘探的新突破。

3.2 对勘探的启示

锡尔特盆地长期以来的勘探重点为盆地东南部裂谷构造圈闭发育的Sirte和Sarir裂谷分支,勘探发现巨大,但是剩余的构造目标已经较有限。同一地区以往对于地堑中岩性圈闭关注程度不高,这类圈闭可能具有较大的潜力而且目前已经具有一定的发现[2]。盆地北部的锡尔特湾和盆地的西部等地区的构造历史与佩拉杰盆地类似,裂谷活动的强度不大,圈闭规模也较小,烃源岩分布也可能较为局部。因此盆地北部和西部可以作为未来的可能的勘探方向,但是整体潜力与佩拉杰盆地更加相似。总之,锡尔特盆地未来的勘探方向应关注3个方面:东南部Sirte和Sarir裂谷分支中剩余的断块构造圈闭,东南部地堑内的岩性圈闭和盆地西部—北部的小规模构造圈闭。前两者的目标烃源岩和储层风险较小,圈闭也已经开始被证实,而后者的潜力可能与佩拉杰盆地类似。

佩拉杰盆地由于构造活动历史特征、烃源岩和构造圈闭规模的限制,不可能具有锡尔特盆地的潜力。低幅构造中发现的油田规模均不大,但是寻找岩性圈闭可能是未来的勘探方向之一。由于盆地烃源岩分布有限,需注意烃源岩和充注的风险。

[1]Guiraud R.Mesozoic rifting and basin inversion along the northern African Tethyan margin:an overview[M]//Macgregor D S,Moody R T J,Clark - Lowes D D,eds.Petroleum geology of North Africa.London:Geological Society,1998:217 -229.

[2]IHS数据库:Basin Monitor of Sirte Basin,Basin Monitor of Pelagian Basin[DB].2013.

[3]Ahlbrandt T S.The Sirte Basin province of Libya- Sirte-Zelten total petroleum system[J].USGS Bulletin,2001,2202 - F.

[4]Klett T R.Total petroleum systems of the Pelagian province,Tunisia,Libya,Italy,and Malta:The Bou Dabbous - Tertiary and Jurassic - Cretaceous Composite[J].USGS Bulletin,2001,2202-D.

[5]Aadland R K,Schamel S.Mesozoic evolution of the Northeast African shelf margin,Libya and Egypt[J].AAPG Bulletin,1988,72(8):982.

[6]田纳新,陈文学,霍红,等.利比亚锡尔特盆地油气地质特征及有利区带预测[J].石油与天然气地质,2008,29(4):485-490.Tian Naxin,Chen Wenxue,Huo Hong,et al.Petroleum geologic characteristics and play prediction in the Sirte Basin,Libya.[J].Oil& Gas Geology,2008,29(4):485 -490.

[7]宋成鹏,童晓光,张光亚,等.北非含油气系统特征与勘探潜力[J].油气地质与采收率,2013,20(2):5 -10.Song Chengpeng,Tong Xiaoguang,Zhang Guangya,et al.Analysis of petroleum system characteristic and the exploration potential in North Africa[J].Petroleum Geology and Recovery Efficiency,2013,20(2):5 -10.

[8]Finetti I.Structure,stratigraphy and evolution of Central Mediterranean[J].Bollettino Geofisica Teoretica Applicata,1982,24:247-315.

[9]Del Ben A,Finetti I.Geophysical study of the Sirte rise:The Geology of Libya[J].Geol Soc Libya,1991,6:2417 -2432.

[10]Harding T P.Graben hydrocarbon occurrences and structural styles[J].AAPG Bulletin,1984,68:333 - 362.

[11]Van Houten F B.Sirte Basin,north -central Libya:Cretaceous rifting above a fixed mantle hotspot?[J].Geology,1983,11(2):115-118.

[12]Ambrose G.The geology and hydrocarbon habitat of the Sarir Sandstone,SE Sirt Basin,Libya[J].Journal of Petroleum Geology,2000,23(2):165 -192.

[13]Roohi M.Geological history and hydrocarbon migration pattern of the central Az Zahrah-Al Hufrah Platform[M].Salem M J,El Hawat A S,Sbeta A M,eds.The Geology of Sirt Basin:Volume II.Amsterdam:Elsevier,1996:435 -454.

[14]Ambrose G.The geology and hydrocarbon habitat of the Sarir Sandstone,SE Sirt Basin,Libya[J].Journal of Petroleum Geology,2000,23:165 -192.

[15]Macgregor D S,Moody R T J.Mesozoic and Cenozoic petroleum systems of North Africa[M]//Macgregor D S,Moody R T J,Clark- Lowes D D,eds.Petroleum geology of North Africa.London:Geological Society,1998:201 -216.

[16]马良涛,王春修,郑求根,等.中卢卡尼亚盆地中新世碳酸盐岩建隆发育主控因素及其油气意义[J].石油实验地质,2013,35(5):539 -544.Ma Liangtao,Wang Chunxiu,Zheng Qiugen,et al.Controlling factors and hydrocarbon significances of Miocene carbonate buildups in Central Luconia Basin[J].Petroleum geology &Experiment,2013,35(5):539 - 544.

[17]汪焰,刘玉娥.佩拉杰盆地南部EI Garia组灰岩成藏模式及勘探思路[J].石油知识,2013(3):43-45.Wang Yan,Liu Yu’e.Accumulation pattern and exploration ideas of limestones in EI Garia Formation,southern Pelagian Basin[J].Petroleum Knowledge,2013(3):43 -45.

[18]Bédir M,Zargouni F,Tlig S,et al.Subsurface geodynamics and petroleum geology of transform margin basins in the Sahel of Mahdia and El Jem(eastern Tunisia)[J].AAPG Bulletin,1992,76(9):1417 -1442.