碳酸盐岩缝洞型油藏描述与储量计算

2014-11-01窦之林

窦之林

(中国石油化工股份有限公司西北油田分公司,乌鲁木齐 830011)

1 油藏概况

从1997年至今,塔河油田奥陶系油藏划分为3个阶段:1997—2001 年勘探阶段[1],2002—2005年开发早期阶段,2006年至今为开发早期—开发阶段。其中前两个阶段建立了储集体概念模型和框架模型,对储集体复杂性有了初步认识;初步形成了缝洞型储集体预测方法,包括地震反射特征分析、振幅变化率、相干体分析、三维地震可视化、地震测井联合约束反演技术;并通过FMI成像测井和群井干扰试井初步判别储集体的连通性。前两阶段认识到塔河油田奥陶系油藏以缝洞系统形式分布,油藏主要受多期次构造运动、岩溶作用和油气充注调整控制,但无法确定其地质边界和油水界面,开发井的建产率较低(70% ~75%)。另外一直沿用的砂岩油藏静态容积法储量计算,用于塔河油田缝洞型油藏开发阶段不适应性更加突出,而压力、水侵量等动态法储量计算参数在缝洞型油藏的监测和求取困难。因此有必要在资料日益丰富的开发阶段,加大缝洞储集体发育特征的研究力度,寻找更加适合于缝洞型油藏描述技术和储量计算的方法,来提高描述精度,改善油田开发效果。

2 缝洞单元的描述

2.1 缝洞系统和缝洞单元的概念模型

自“九五”以来,针对塔河油田奥陶系碳酸盐岩缝洞型油藏分隔严重,呈现出多缝洞系统、多压力体系、多个流动单元的开发特征[2-3],以储集体成因相关性和储集体连通性为基础,以系统层次性为原则(复杂的事物是由比它相对简单的系统结构组成的),以开发为目标,提出了缝洞系统和缝洞单元两个基本理论概念(相对碎屑岩油藏中的砂体和流动单元概念),构筑了系统和单元两个级次的缝洞体系分类,并形成相应的研究思路和配套技术。

第一层次:缝洞系统。是指同一岩溶背景(古地貌)条件下,受断裂和古水系控制,由孔、缝、洞构成的缝洞带(体),表现形式为树枝状古暗河、或呈片状以及网络状缝洞体等复杂结构。缝洞系统是对缝洞储集体的宏观表述,重点描述继承性发育古溶洞的最终规模、空间展布形态及空间结构复杂性,并不强调在时间或空间上与岩溶作用活动联系的缝洞成因研究[4-7]。

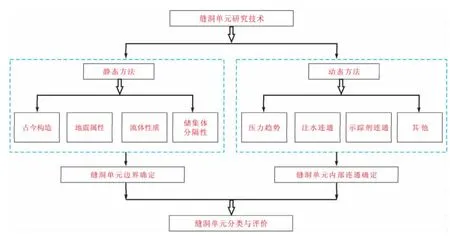

图1 塔河油田缝洞单元研究技术流程Fig.1 Research method and technical processes on fracture - vug units in Tahe Oil Field

第二层次:缝洞单元。是指在碳酸盐岩缝洞型油藏内,周围被相对致密或渗透性较差的溶蚀界面或封闭断裂分隔,由溶洞、断裂和裂缝网络连通,由溶蚀孔、缝、洞沟通而成的流体连通体。缝洞单元强调了流体连通性及渗流差异,是具有统一压力系统和油水关系的独立油藏。缝洞单元是对缝洞系统内幕结构的进一步细化,是缝洞型油藏描述和储量计算的基本研究单元,反映了不同尺度的储集体非均质性。不同阶段缝洞单元的研究内容和方法各有侧重,现已广泛运用至塔里木盆地的碳酸盐岩缝洞型油气藏的开发中。

2.2 缝洞单元研究方法

塔河油田奥陶系碳酸盐岩油藏主要采用动态法和静态法相结合进行缝洞单元研究[8-9],其中动态方法着重于单元内部连通性的确定,静态方法重点确定单元边界和刻画内部结构(图1)。

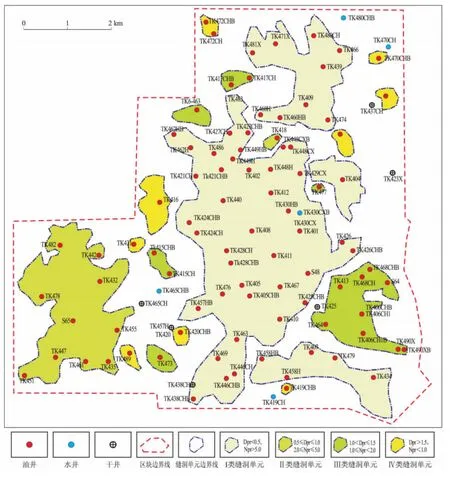

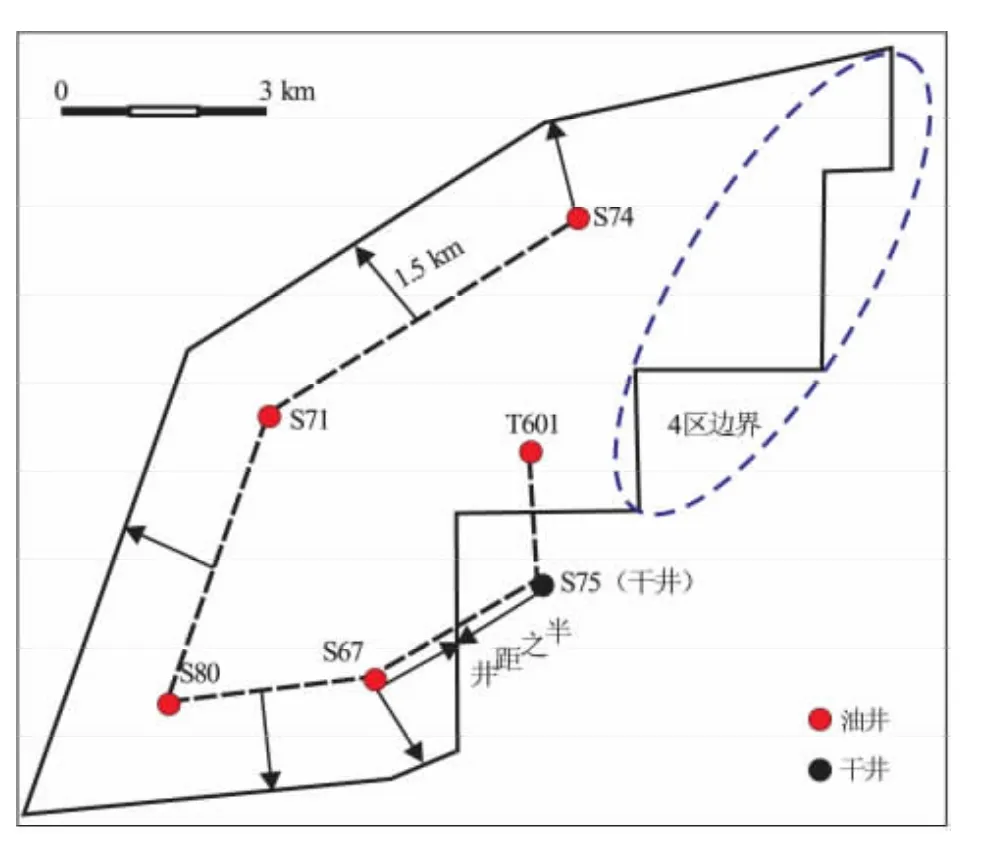

随着缝洞型油藏动、静态资料的不断丰富和技术方法进步,对缝洞储集体的分隔性认识更加深化,缝洞单元的研究划分精度也不断提升。截至2011年塔河油田奥陶系油藏主体区块(2、3、4、6、7、8区)已研究划分了138个缝洞单元(图2),其中单井控制的单井缝洞单元95个,2口或2口以上井控制的多井缝洞单元43个。在此基础上,对各单元的储量规模、油藏能量大小及开发效果好坏进行评价,综合划分为四类:Ⅰ、Ⅱ类单元的储集体连通性好—较好,地层压力稳定,能量充足—较充足,产量稳定,开发效果好—较好,该两类单元共49个;Ⅲ、Ⅳ类单元的天然能量一般—不足,储集体连通性一般—较差,产量下降较快,开发效果一般—较差,该两类单元共89个。针对四类单元,塔河油田奥陶系油藏形成了差异性开发对策,即对能量充足或中低含水的多井单元实施井网加密,对能量不足或高含水的多井单元实施注水开发,对能量不足的单井单元实施注水替油,并对注水替油失效的单井单元实施侧钻挖潜。这些做法取得了较好的开发效果,2012年塔河油田的年产油已达735×104t。

在年龄方面,18~25岁以下33人,占总体的27.3%;26~30岁26人,占总体的21.5%;31~40岁的受访者最多,共计44人,占总体的36.4%;41~50岁13人,占总体的10.7%;51岁以上有5人,占总体的4.1%。

图2 塔河油田4区缝洞单元综合分类Fig.2 Comprehensive classification of fracture - vug units in block 4 of Tahe Oil Field

2.3 缝洞单元油水界面的确定

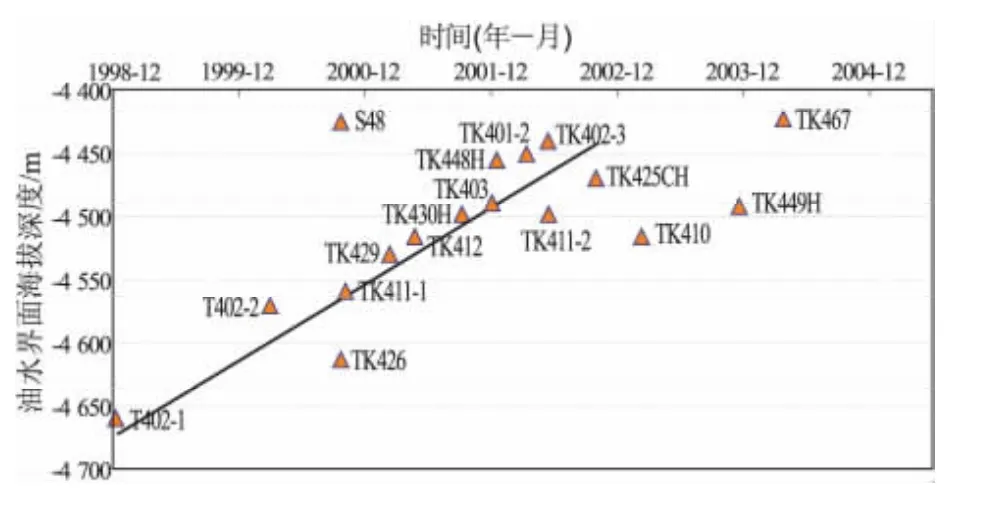

塔河油田奥陶系碳酸盐岩油藏缝洞体内部结构极其复杂,整体无统一油水界面,但同一缝洞单元具相对统一的油水界面[10-12]。单元内单井的原始和某采出程度下的油水界面主要采用完井资料确定,包括测井解释、酸压结论、生产测井、常规完井测试、油井地层压力估算等方法[13]。单元的原始油水界面采用单元内各井见水时间—产液深度交会法确定,即简化油藏的油水关系模式,忽略同一缝洞单元内储集体的非均质性和开发生产产量的不稳定性。假设缝洞单元内储集体性质在三维空间分布均匀,在稳定的低于临界水锥采液速度下,则缝洞单元内各单井的油水界面上升与采出程度(生产时间)存在线性关系,利用缝洞单元各单井的油水界面深度随生产时间的变化趋势线与初始投产交会就可以估算出该缝洞单元的原始油水界面;在此基础上,计算单元此时相应的采出程度,建立采出程度—油水界面深度的关系,估算出该单元的初始油水界面深度,最后利用该函数关系估算该缝洞单元不同采出程度的油水界面。

按此方法,选择塔河4区单元面积较大且资料丰富的S48缝洞单元进行油水界面分析,结合钻井、生产测井以及单井生产情况,进行单元内油井不同时间见水深度统计(表1),利用单井见水深度与时间交会图(图3),拟合出S48缝洞单元油水界面约为-4 730 m,埋深5 680 m。

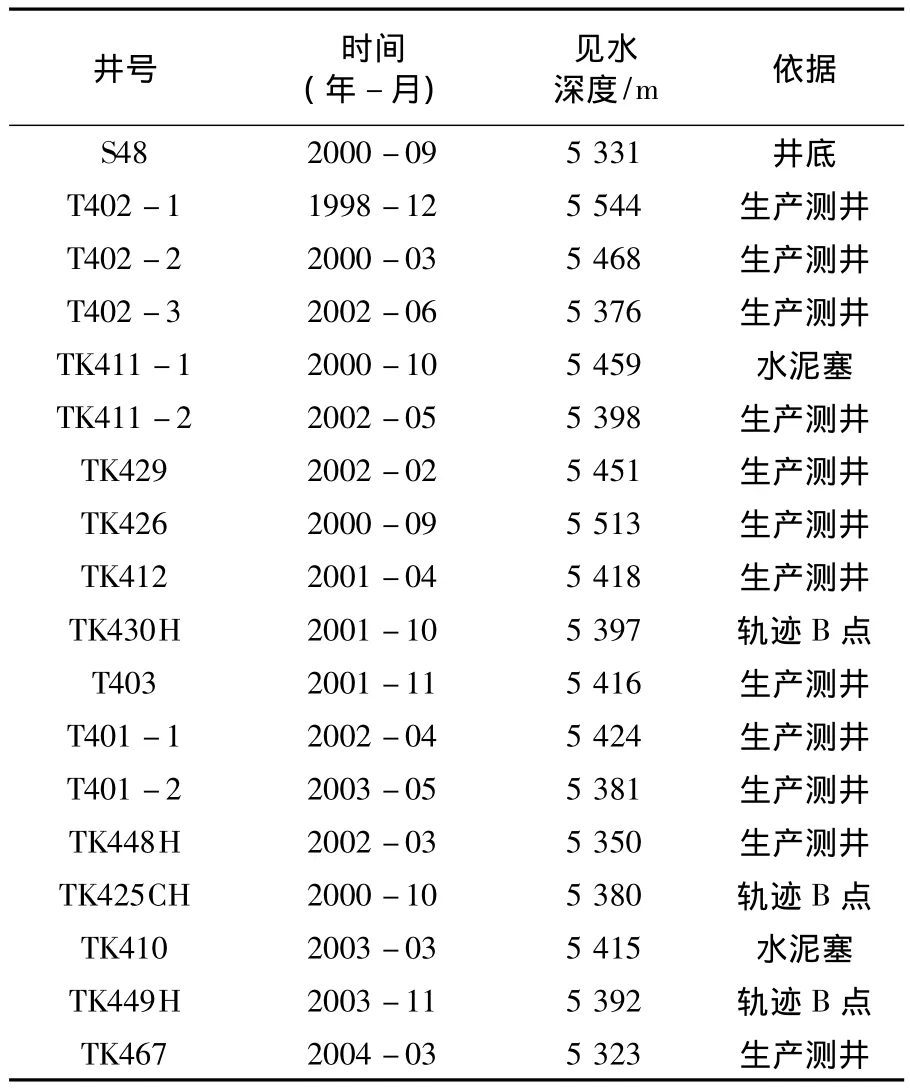

表1 塔河油田4区S48单元单井不同时间见水深度统计Table 1 Statistics of water breakthrough depth at different times in single well,unit S48 in block 4 of Tahe Oil Field

图3 塔河油田4区S48单元油井见水深度与时间变化Fig.3 Water breakthrough depth and time of unit S48 in block 4 of Tahe Oil Field

3 储量计算和分类评价

塔河油田奥陶系碳酸盐岩油藏与碎屑岩油藏差别较大,主要表现在:①储集空间不同。碎屑岩储层发育相对均匀的孔隙、缝隙,而碳酸盐岩储集体为非连续分布的溶洞、裂缝孔洞和裂缝的复杂组合。②储集体类型不同。碎屑岩油藏为孔隙型,而碳酸盐岩缝洞型油藏主要为裂缝—溶洞型、裂缝—孔洞型和裂缝型,极少孔隙型,各类划分标准不同。③孔隙度、含油饱和度不同。碎屑岩油藏粒间、晶间孔隙具有明显的毛管力作用,孔隙度、含油饱和度规律性强,通过常规测井资料可准确求得;而溶洞型储集体忽略毛细管力和束缚水饱和度的影响等,不能利用测井资料准确求取溶洞储集体的孔隙度、含油饱和度。④碎屑岩油藏储量计算主要是圈定含油面积,确定油层厚度;碳酸盐岩缝洞型油藏主要确定缝洞储集体体积。⑤碳酸盐岩缝洞型油藏无成熟的储量方法可借鉴,在勘探阶段和开发早期阶段借鉴碎屑岩,以井控法确定含油面积,在一个块或层段内按均质体描述基础上,采用静态容积法计算储量。由于缝洞储集体的空间形态极不规则,该类方法的含油面积和油层厚度取值较乐观,导致计算储量往往偏大。随塔河油田由主体的阿克库勒凸起轴部向斜坡区的扩大开发,缝洞储集体沿断裂呈条带状分布,而断裂带间储集体发育程度低,平面上储量丰度差异较大,因此需在油藏精细描述基础上,进一步探索适合缝洞型油藏的储量计算方法。

3.1 体积法储量计算

塔河油田奥陶系碳酸盐岩油藏从2011年开始,在缝洞储集体特征、油水关系精细研究的基础上,对容积法储量计算中的一些方法进行了改进,主要有以下几方面:

(1)初步形成“平面分单元、分储集类型,纵向分段”的缝洞型油藏体积法储量计算。

在勘探和开发早期阶段,塔河油田奥陶系碳酸盐岩缝洞型油藏利用容积法储量计算,其含油面积主要通过井控法确定,油水界面为区域内钻井揭示的最深油底计算,并按统一油水界面处理,突出了复杂问题简单化,但储量的计算精度低(图4)。

图4 塔河油田6区井控法含油面积分布Fig.4 Oil-bearing area distribution of well-control method in block 6 of Tahe Oil Field

图5 塔河油田6区缝洞单元含油面积分布Fig.5 Oil-bearing area distribution of fracture- vug units in block 6 of Tahe Oil Field

图6 塔河油田6区分段体积法储量计算示意Fig.6 Reserve calculation with layering volumetric method in block 6 of Tahe Oil Field

开发阶段油藏的油水分布和剩余储量分布更加复杂,考虑到碳酸盐岩缝洞储集体和流体的空间分隔性,提出了缝洞型油藏的体积法储量计算。该方法以缝洞单元做为储量计算的基础单元(图5),以缝洞单元内纵向上储集体不发育或相对致密段为分隔的储集体分段,分段计算含油体积(图6);同时以单元内各油井见水时间—产液深度交会法确定单元的原始油水界面;然后在单元内分溶洞、裂缝孔洞和裂缝三类储集体计算,即“平面分单元、分储集类型、纵向分段”,逐步提高缝洞型油藏储量的计算精度。

塔河油田奥陶系碳酸盐岩缝洞型油藏体积法储量计算公式见文献[10]。

(2)突出了将溶洞钻遇井也考虑储量计算。

由于勘探和早期开发阶段钻井较少,大多钻遇放空漏失的油井无法测井,孔隙度、含油饱和度等参数不易求取,容积法储量计算中未考虑。开发阶段钻井资料和生产动态资料越来越丰富,部分放空漏失量小的井已能够测井,该阶段将溶洞段作为具有最大储集空间的储集体,以实钻溶洞井的测井解释、钻时和累油量,赋予放空漏失井段相应的储量计算参数,并对溶洞储集体提出了洞隙率和含油百分数的表征参数,以突出溶洞型储集体储量的比重。

(3)井震结合,优选地震属性门槛值确定缝洞单元边界。

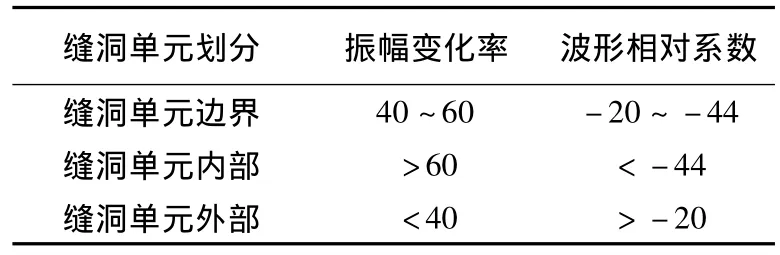

塔河油田奥陶系碳酸盐岩缝洞型油藏的灰岩岩性较纯,不同地震采集区和岩溶区各缝洞单元岩溶缝洞体边界的地震振幅、频率等属性是变化的,其中缝洞体对地震振幅、频率和波形较敏感。通过对塔河油田1 600余口井的井震标定,奥陶系主体区缝洞单元边界的地震振幅变化率相对值范围为40~60,波形相对系数为-20~-44,地震振幅变化率小于40的区域缝洞储集体不发育或发育程度差,为单元外部,大于60的区域为单元内部,缝洞储集体发育;将振幅变化率40~60作为缝洞单元划分的边界门限值,在不同区块,边界门限值有所不同(表2)。

3.2 储量分类评价

在体积法储量计算基础上,按缝洞储集体发育、油气富集程度、储集体预测特征、油藏能量、生产动态和开发动用的难易,将碳酸盐岩缝洞型油藏储量划分为三大类[10]:可开发储量、待评价储量、待核销储量;五小类:落实已开发储量、落实待开发储量、待评价Ⅰ类、Ⅱ类储量和待核销储量。

3.2.1 可开发储量

可以直接部署开发井的缝洞储集体发育范围内的储量。该类储量区域处于构造、断裂发育的有利部位,构造、岩溶作用较强,具有明显的“串珠状、杂乱强”地震反射结构、较强的振幅变化率;Ⅰ类溶洞型储集体发育,油气富集程度高,具有一定天然能量;油井的日产油能力大于等于20 t,且能够稳定生产;单井的累产油大于等于1 000 t,可整体开发。该类又可进一步划分为已开发储量、落实待开发储量。

表2 塔河油田以地震属性门槛值标定缝洞单元边界统计Table 2 Calibrated threshold value of seismic attributes for fracture-vug unit border in Tahe Oil Field

(1)已开发储量:在可开发储量范围内,已投产油井控制的缝洞储集体发育范围内的储量。即在该区域内重新确定储集体有效厚度、有效孔隙度(洞隙率)、含油饱和度(含油百分数)等参数基础上进行体积法储量计算。

(2)落实待开发储量:在可开发储量范围内,没有投产井控制的缝洞储集体发育范围内的储量。即具明显的“串珠状、杂乱强”地震反射特征及地震属性异常,其边界钻井建产可能性大,储量落实可靠度较高,以已开发储量的平均丰度与落实未开发储量面积相乘得到落实未开发储量。

3.2.2 待评价储量

部署开发井风险较大,需要进一步评价缝洞储集体发育范围内的储量。该类储量区域岩溶作用较弱,Ⅱ类裂缝型储集体发育,Ⅰ类溶洞型储集体程度相对较差、平面非均质性较强,油水关系复杂;油井的日产油能力小于20 t,且单井的累产油小于1 000 t,可滚动评价开发。

(1)待评价Ⅰ类储量:在待评价储量范围内,振幅变化率较弱,地震反射特征不十分明显的缝洞储集体发育范围内的储量。采取储量丰度类比法确定待评价Ⅰ类储量区的储量。待评价Ⅰ类储量区的丰度=(待评价Ⅰ类储量区的振幅变化率值/可开发储量区振幅变化率值)×可开发储量区的丰度,丰度与面积的乘积即为待评价Ⅰ类储量区储量。

(2)待评价Ⅱ类储量:在待评价储量范围内,在现有技术条件下无明显地震反射特征、不能识别地震属性异常、不能判断油气是否富集的缝洞储集体发育范围内的储量。可将待评价Ⅱ类储量进一步划分两个亚类:待评价Ⅱ-1类(为发育残丘和断裂的缝洞体控制区的储量)采取实钻低产井丰度类比法确定其储量,即待评价Ⅱ-1类储量=待评价Ⅱ-1类储量区面积×低产井丰度。待评价Ⅱ-2类储量(无残丘和断裂的缝洞体控制区的储量)=探明储量-(已开发储量+落实未开发储量+待评价Ⅰ类储量+待评价Ⅱ-1类储量+待核销储量)。

3.2.3 待核销储量

在探明储量区内,钻遇水井及干井控制面积范围内的储量。待核销储量计算方法与待评价储量计算方法一致,只是面积不同。

根据开发阶段储量的计算方法和分类评价,塔河油田碳酸盐岩油藏2011—2012年提高储量动用约1.8×108t,提高储量动用程度20%;阶段累计生产原油1 235×104t,提高采出程度7%。

4 结论

(1)对于储集体内部结构和油水关系特殊的非常规碳酸盐岩缝洞型油藏,采用从复杂整体到相对简单部分的系统层次化研究思路。即将整个塔河油田奥陶系碳酸盐岩缝洞型油藏分成若干缝洞系统,每个系统又细分成若干缝洞单元,即着眼于缝洞成因的相似和缝洞间流体的连通。以缝洞单元作为相对独立的油藏进行描述和储量计算,并按难易程度分类开发动用,实践表明是可行的,目前已扩大应用到整个塔里木盆地的碳酸盐岩开发中。

(2)在碎屑岩容积法储量方法上初步形成的碳酸盐岩缝洞型油藏体积法储量计算,其精度虽有所提高,但因地震属性的多解性和溶洞钻遇井多数无法测井,使储量计算参数具一定的不确定性。下步仍需要依托高精度三维地震和大量的钻井资料,通过井震精细标定和地震三维可视化,精细雕刻缝洞异常体,求准缝洞体的体积,不断提高体积法储量计算精度。另外,在开发的中、后期,随生产动态资料的不断丰富,利用物质平衡法、水驱法[14]等动态储量方法也可进一步提高储量的计算精度。

[1]李培廉,张希明,陈志海,等.塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏开发[M].北京:石油工业出版社,2003:3-26.Li Peilian,Zhang Ximing,Chen Zhihai,et al.Development of Karst-fracture type reservoirs on Ordovician carbonate in Tahe oilfield[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2003:3 -26.

[2]焦方正,窦之林.塔河油气田开发研究论文集[M].北京:石油工业出版社,2006.Jiao Fangzheng,Dou Zhilin.Development research papers on Tahe oil- gas field[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2006.

[3]焦方正,窦之林.塔河碳酸盐岩缝洞型油藏开发研究与实践[M].北京:石油工业出版社,2008.Jiao Fangzheng,Dou Zhilin.Development research and practice on fractured-vuggy carbonate reservoirs in Tahe oil field[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2008.

[4]Loucks R G.Paleocave carbonate reservoirs:origins,burial-depth modifications,spatial complexity,and reservoir implications[J].AAPG Bulletin,1999,83(11):1795 -1834.

[5]田飞,金强,李阳,等.塔河油田奥陶系缝洞型储层小型缝洞及其充填物测井识别[J].石油与天然气地质,2012,33(6):900-908.Tian Fei,Jin Qiang,Li Yang,et al.Identification of small fracture-vugs and their fillings through log interpretation in fracturedvuggy Ordovician reservoirs in Tahe oilfield[J].Oil& Gas Geology,2012,33(6):900 -908.

[6]马晖.利用测井方法识别和评价塔河油田岩溶溶洞[J].断块油气田,2012,19(2):266 -269.Ma Hui.Identification and evaluation of karst caves with well logging method in Tahe Oilfield[J].Fault- Block Oil and Gas Field,2012,19(2):266 -269.

[7]程倩,李江龙,刘中春,等.缝洞型油藏分类开发[J].特种油气藏,2012,19(5):93 -96.Cheng Qian,Li Jianglong,Liu Zhongchun,et al.Separate Development of Fracture and Karst Cave Reservoirs[J].Special Oil&Gas Reservoirs,2012,19(5):93 -96.

[8]窦之林.储层流动单元研究[M].北京:石油工业出版社,2000.Dou Zhilin.Research on reservoir flow units[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2000.

[9]陈志海,马旭杰,黄广涛.缝洞型碳酸盐岩油藏缝洞单元划分方法研究:以塔河油田奥陶系油藏主力开发区为例[J].石油与天然气地质,2007,28(6):847 -855.Chen Zhihai,Ma Xujie,Huang Guangtao.Research on the fracture -vug unit division of fractured-vuggy carbonate rock oil pools:an example from the Ordovician oil pools in the principle producing area of Tahe oilfield[J].Oil& Gas Geology,2007,28(6):847 -855.

[10]窦之林.塔河油田碳酸盐岩缝洞型油藏开发技术[M].北京:石油工业出版社,2012:1-56.Dou Zhilin.Development techniques on fractured - vuggy carbonate reservoirs in Tahe oil field[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2000:1 -56.

[11]鲁新便,赵敏,胡向阳,等.碳酸盐岩缝洞型油藏三维建模方法技术研究:以塔河奥陶系缝洞型油藏为例[J].石油实验地质,2012,34(2):193 -198.Lu Xinbian,Zhao Min,Hu Xiangyang,et al.Studies of 3D reservoir modeling:taking Ordovician carbonate fractured-vuggy reservoirs in Tahe Oil Field as an example[J].Petroleum Geology & Experiment,2012,34(2):193 -198.

[12]胡向阳,李阳,权莲顺,等.碳酸盐岩缝洞型油藏三维地质建模方法:以塔河油田四区奥陶系油藏为例[J].石油与天然气地质,2013,34(3):383 -387.Hu Xiangyang,Li Yang,Quan Lianshun,et al.Three - dimensional geological modeling of fractured-vuggy carbonate reservoirs:a case from the Ordovician reservoirs in Tahe-Ⅳ block,Tahe oilfield[J].Oil& Gas Geology,2013,34(3):383 -387.

[13]张达景,缪莉,白森舒.碳酸盐岩油气资源量计算方法:藏控单储系数法[J].石油实验地质,2005,27(6):635-639,648.Zhang Dajing,Miao Li,Bai Senshu.Petroleum reserves calculation in carbonate formations method using reservoir controlled unit coefficients[J].Petroleum Geology & Experiment,2005,27(6):635 -639,648.

[14]柏松章.碳酸盐岩潜山油田开发[M].北京:石油工业出版社,1996:1-48.Bo Songzhang.Development of buried carbonate hill reservoirs in oil-field[M].Beijing:Petroleum Industry Press,1996:1 -48.