20世纪初男西服的结构造型研究

2014-10-31范春红

范春红

摘要:本文深入分析了20世纪初期具有代表性的男西服款式、结构以及对男西服结构有直接和间接影响的社会、人文环境、科学技术等主客观因素,得出此时期欧洲男西服纸样结构的特点以及对当今男西服款式、结构等设计方面的影响与启示。

关键词:男西服;结构;款式;裁剪

中图分类号:TS941.718.2 文献标志码:A

A Study on Mens Suits Pattern Design in the Early 20th Century

Abstract: This paper probes into the styles and structures of representative European mens suits in the early 20th century and both subjective and objective factors that influence the styles and structures, including social and cultural environment, science and technology, etc. It summarizes systematically the evolution, characteristics and origin of European mens suits structures and their inspiration to modern fashion design. Key words: mens suits; structure; style; cutting

从19世纪末到第一次世界大战前20多年的时间里,欧洲几乎没有发生战争,各国工业飞速发展,呈现出和平繁荣的状态。日益增多的国际关系往来不仅加强了经济和文化的交流,而且着装方式也开始相互影响。20世纪,对服装产生重大影响的还有人造纤维的发展,人造纤维对服装实用性能和舒适性的提高以及价格的降低起到很大的作用。

1 裁剪缝制技术

进入20世纪以后,尽管不同历史时期在裁剪制作方法和款式细部特征上都有一些变化,但从整体上看仍是19世纪款式的延续。

此时服装的制作开始普遍使用缝纫机,大大提高了生产效率,促进了服装工业的发展,日趋发达的成衣业是20世纪服装发展史的重要方面。20世纪初尽管已有成衣批量生产,但单量单裁还是当时最常见的裁剪方式,上流阶层和时髦人士依然选择专门的裁缝为其量体裁衣,中产阶级在大的销售场所可以买到与单量单裁的服装外观相似但价格便宜得多的成衣。但此时批量生产的成衣尤其是男装尚不尽如人意,问题主要是穿着不太合体,这与当时对平均人体尺寸的把握及其与服装的关系相关。技术的进步和人体尺寸知识的积累使成衣的质量和合体性不断得到提高,价格趋向合理,在一战后被大多数人穿着。

2 款式演变

男西服在19世纪末期已完成现代化的变革,从20世纪起在制作和穿着方面都更加固定化和标准化。在此期间男装慢慢地向休闲化发展,但此时男士着装仍然有较严格的规定,根据时间、地点和场合的不同,一天需换 3 ~ 4 次服装。白天正式装束为单排扣的晨礼服或双排扣弗洛克礼服大衣,灰或黑色,搭配灰色的条纹裤子;晚上绅士们穿着黑色的燕尾服或搭配白领结的晚宴正装。直到一战前,男装一直遵循着只有少量松量的严格传统规则,但是男装中发生的一些变化使其向非正式场合过渡,一些历史名人的穿着对男装的发展也产生了重大影响。法国总统保罗?欧仁?路易?德沙内尔(Paul Deschanel)是当时的时髦人士,1901年他在婚礼上穿着弗洛克礼服大衣而不是传统的燕尾服(dress coat),这加速了弗洛克正装化的速度,上层社会的日常装变为非常正式场合的着装。爱德华七世的着装对男装产生了重大影响,他偶尔地穿着拉翁基?斯茨(lounge suit),使其取代弗洛克和晨礼服,成为标准的男士套装,弗洛克仍为正式场合和外出的正确着装。对于当时的年轻一代来说,这种长及膝盖的大衣只适合在特殊场合穿着,在白天穿着显得越来越不合时宜。拉翁基?斯茨通常搭配条纹或方格的裤子、高领背心、蝴蝶领结、靴子和软质的帽子,受到年轻绅士的喜爱。非正式的 3 件套休息室套装逐渐被大多数人穿着,它已经变为中产阶级和下层阶级特定的服装样式。

至1906年左右,除了老年绅士仍然穿着弗洛克外,拉翁基?斯茨已被绝大多数人接受成为白天最常见的服装。他们在裁缝店定做或在销售场所购买成衣,搭配的裤子出现上宽狭窄的趋势,为了便于行走,裤口略微收进,翻折裤口成为长裤时髦的样式,此时前片开始在腰线处设置的褶与19世纪末出现的裤中缝的压痕线一起流行于整个20世纪。日常衬衣、领带在服饰中很受重视,衬衣领有领座,袖口浆硬。衬衣的造型有两种,主要是领型的不同,有双翼领和企领。双翼领在前领尖向外形成小折角,系白色或黑色蝴蝶结与礼服相配套穿着,企领系各色领带与便装配套穿用。

在20世纪初期,英国式西服领导着男装的流行。上衣的款式特征为衣长较长,造型笔直,3 ~ 4 粒扣,最上面一粒扣位很高,短驳领(也有长驳领),驳头窄而短,有平驳头和戗驳头,前摆下角的弧度很大,分单排扣和双排扣两种。肩部加垫肩使肩部造型比较宽平,前片的整片裁剪使得胸部看起来比较宽大,有收腰的感觉,造型仍然比较宽松。搭配背心的最下面一粒扣通常不系。19世纪末出现的瘦腿裤这时变得稍宽了一些,裤口出现了翻脚。1910年代,茄克的长度逐渐变短。男士轮廓比较健美,在袖头处有袖扣,腰线上下部位造型比较利落,长驳领。搭配的裤子在臀部比较宽松,裤口处较窄的锥形造型,有的有翻脚。在1910年还出现一种无拘束的款式,单排扣,两至三粒扣紧密排列,腰线位置提高,腰部收紧,无垫肩,肩形自然倾斜,当时很受欢迎甚至在一战后仍然流行。搭配长及脚踝以上的窄口裤,暴露微高跟的鞋,为当时前卫的搭配,这种装束与保罗?波列新推出的摈弃紧身胸衣提高腰线的女装廓型相似。约1911年,比较流行3 粒扣。此时对 3 粒扣的系扣方式也逐渐形成共识:只系最上面一粒扣意味着过时;只系中间一粒,为有品味;3 粒扣全系为呆板;系最上面两粒扣,为被压抑的情调。

理论上,拉翁基?斯茨只是在休闲场合穿着。但到1910年,这种短上衣已成为追求时髦、有品位的城镇居住者最喜爱的服装。而且当时缝制拉翁基?斯茨的技术也成为判断裁缝技术的标准。总的来说,男装的发展趋势为颜色越来越保守含蓄,款式越来越宽松。

不管是定制的还是成衣,裁剪和面料使拉翁基?斯茨与众不同。19世纪90年代,采用制作弗洛克礼服大衣的面料绒面呢已经不再时髦。现在有时采用粗花呢或火姆斯本,但经常采用的是灰、棕或黑色的切维奥粗纺呢或蓝、黑色的哔叽。除了夏天采用轻薄的法兰绒和亚麻面料,男西装一般都是黑或蓝黑的羊毛哔叽。

3 款式特征分析

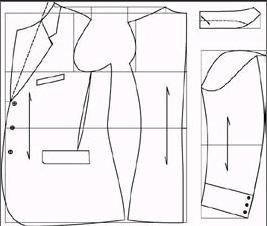

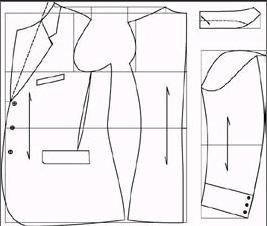

如图 1 所示,单排三粒扣的拉翁基西服,领子为平驳头,下摆为圆弧形。袖子为两片袖,在腕部的袖克夫处开衩,有 3 粒袖扣。上衣设有后中缝和后开衩。

上宽下窄型的西裤,在前腰围中设有普利特褶,使臀部和大腿上部余量较大,膝盖以下逐渐变窄,裤脚口为卷边设计,有明显的裤中线。

西服背心为单排 6 粒扣,门襟采用V形领口,最下面的一粒纽扣通常不系,腰线部位设有两个嵌线口袋,左胸设有一个口袋。

4 结构特征分析

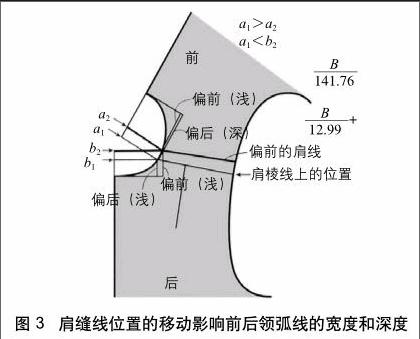

结构图见图 2,此例为四开身结构。腰线位置提高1.5 cm,使人体上下身的比例变小,从而显得修长。胸围松量为16 cm,比较合体。前衣身设有胸腰省,胸腰差为14 cm。由图 3 可以看出,侧缝线在腰线处的收进量较大,而在下摆处又有很大的放量,因此使服装在侧面臀部周围有较大的松量。从后面观察,衣身造型为X型。

5 结构设计方法分析

此结构图按照英国男装规格的参考尺寸为例:身高170 ~ 178 cm,胸围100 cm,腰围82 cm,领围40 cm。

袖窿深为B/6+5.8,袖窿底的位置比较高。

背宽19.5 cm,为B/6+2.8;胸宽23 cm,为B/6+6.3。胸宽比较大,且大于背宽。袖窿宽16.6 cm,为B/6,相对来说袖窿比较窄。

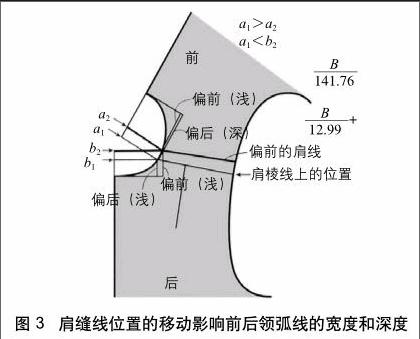

前后横开领的关系为:后横开领为 7 cm,为B/12-1.3 cm,前横开领比后横开领大7.12 cm,差量中包含了撇胸结构处理。与现在的结构设计不同的是前中心腰围线向上有一定量的内斜,在腰围线以下有1.5 cm的腹突量,使腹部看起来饱满,适合腹部饱满的体型,与现在结构设计中肚省的作用有异曲同工之妙。

后直开领为1.9 cm,前直开领应加长,以补足后直开领所缺的量,这种结构服装的颈侧点位置偏后,前后衣长也应与此相匹配(图 3),此例中前后衣长的关系为前衣长比后衣长长0.9 cm,大于一般情况下的差量。由前后落肩差可得知肩点也有一定的后移,前后片有借肩,借肩量较以前小,因此对肩斜度的影响也变小,经测量得知:前后肩斜度分别为24.7°、24.5°,平均肩斜度为24.6°,且前后肩斜度相差不大,与原来倾斜度较大的肩线设计发生较大变化,与现在的肩线造型相似。

侧缝线设置在胸围线和腰围线距离后中心线的距离为别为B/6 + 4、B/6 + 0.8 cm。侧缝线的斜度影响到西服整体的和谐,此时的服装制图中已经注意到了这一点。腰线上的分割点位于距后中心B/6的位置,省量在2.5 ~ 3.8 cm之间,这样可以避免侧缝上部过于饱满而影响外观。

衣身中肩宽和胸背宽不是各自独立的关系,而是相互制约、相互协调的,冲肩量为它们之间关系的反映。冲肩的大小会影响到袖窿的形状和肩袖的整体造型,适量的冲肩可以使前后片在肩部与胸部和背部形成视差而具有一定的美感。后冲肩量的值较大为 3 cm(一般为 1 ~ 2 cm),突出肩宽和背宽的比例关系,增强视差,使肩部显得宽大。

胸口袋的斜度较大,左右边缘有2.3 cm的纵向差量。上边缘距离颈侧点27.2 cm,位置比较低。宽度为 2 cm,较窄。大袋为水平方向,口袋较宽为17.5 cm。

领子驳头部位的制图是先在翻折线的内侧作出如款式图的领子效果图,然后以翻折线对称轴对折,再作出领子的翻领部分,这种方法比较简单形象,现在的结构制图中仍比较常见。领缺口为直角,串口线与翻领线的夹角为45°,串口线在驳领角处起翘0.3 cm的量,使领子呈积极向上的外观。领子为一片领结构,领子的弯度由领脚的起翘量决定,起翘量由经验值来定。另外,采用斜丝裁剪,使领子更平服柔软,但也容易拉伸变形,在工艺上需进行覆衬处理。

这段时期的制图方法基本上是以短寸法为基础,辅助以简单的比例法,虽然人们已认识到人体几个部位之间的相关关系,并且尝试用测量的方法去认识立体的人体,但由于人们对于人体各种比例关系的把握有限,因此在制图中仍以大量的人体测量尺寸为依据。

6 结论

男士服装在19世纪已变得程式化,款式上的变化不再显著,随着流行在领型、肩型、口袋和扣子等细节处进行风格的变化,并在实用功能上不断改进。

此时的结构制图基本是按照人体尺寸并在制图过程中各个部位的制图方法尽量与测量时的方式相吻合。虽然人们已总结出人体几个部位之间的相关关系,并且有简单的人体尺寸规格表,但在制图中还只是简单地使用。

此时的缝制、熨烫设备都比较简单,主要为手工缝制,结构线也是在此基础上设计,因此对现在的单量单裁有一定的指导和借鉴意义。

在这一时期没有先进的测量手段,数学算法、数理统计也还没有应用到服装纸样的制作中,再加上单量单裁的制衣方式,制板过程不如现在快捷方便。同时,当时的衣服要求紧身合体度较高,单量单裁方式很容易获得顾客的部位尺寸,裁缝也可以依据顾客要求和本人经验随时进行调整,他们的塑形方法仍然值得去研究和探讨,还有很多经验可以借鉴和参考。虽然当时的客观条件和人的主观性给服装带来了一些不确定的因素,但正是这些不确定增添了服装的艺术感染力。

参考文献(略)