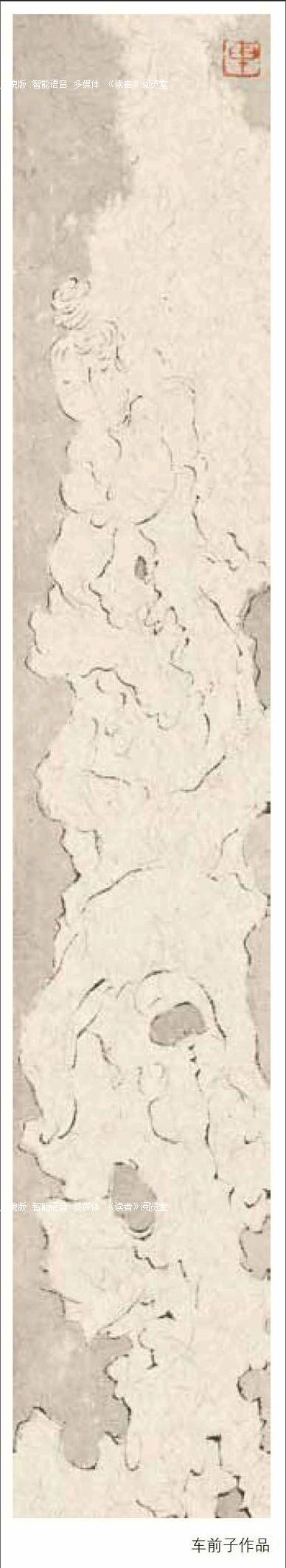

琴挑

2014-10-22车前子

车前子

我们的老话老戏里,常有琴挑故事,这是颇让我向往的。能挑之者自然是高手,能被挑之者更不容易,否则高手琴弹半天,她毫不知春。我见过一种名“不知春”的树木,秋不拉几黑不溜秋的。不知春也有不知春的好处,甚至我还赞叹,满园春色,它就是不知道,这要有多大定力。

司马相如我倒不稀罕,稀罕的是卓文君,卓文君有内行的鉴赏力。当然心有灵犀了,不用琴挑也能通透。所以不妨假设,司马相如和卓文君是早对上眼的,琴挑无非是一风流仪式。琴挑大有前辈气味,我们的前辈都是能够风流的。我在写唐伯虎时已经说过,风流是要本钱的,当时没有把这话说死,现在说死它,这本钱就是文化。如此一说,就可知道我辈是如何地不风流了。20世纪已经没有风流,21世纪更没有了,“天下三分明月夜,二分无赖在扬州”,而天下三分风流,二分已被古人占了去,剩下的一分,我们只能在文字中领略—还是古人的。古人得尽便宜,真真让我嫉妒。我是很嫉妒古人的,读李白的文字,让我嫉妒他与杨贵妃周旋;读李渔的文字,让我嫉妒他家里有个戏班子;读吴梅村的文字,让我嫉妒他的耻辱感。我于古人无所不嫉妒,古人的生活就是比现在好玩,好玩就好玩在有“余味”。琴挑实在是一种“余味”,帘影绰约,人影窈窕,不是十分看得清楚的,听或许也听不清楚,但心里明白。余味就是明白在心里。

“余味”是内心生活。我们没有了。我不认为古人的艺术比现在的艺术上乘、古人的起居比现在的起居优越,我只认为古人的内心生活是要比当代人的内心生活丰富。天地苍茫,人才有内心生活;此时此刻太挤太堵了,人也就顾不了内心,只能扒拉着为自己扩张外部。浮躁是必然的,浮躁最终会成为我们的处事原则。想想没劲,只是还要活下去。

司马相如琴挑卓文君,如期私奔,后来好事者为此作了《文君曲》、《凤求凰》等琴曲,现在很少有人弹,因为现在人心不古,早没有了琴挑之心,也就是风流本色。

一个时代没有花枝乱颤的荡妇,是万马齐喑究可哀的。卓文君就是个荡妇。荡:动,摇动。《左传·庄公四年》:“(楚武王)入告夫人邓曼曰:‘余心荡。”《吕氏春秋·音初》:“凡音者,产乎人心者也。感于心则荡乎音,音成于外而化乎内。”韩愈《送孟东野序》:“水之无声,风荡之鸣。”这是我从词典上抄来的。“荡”有多种解释,荡妇的“荡”我取“动,摇动”之意。何其美的动、摇动啊,何其美的花枝乱颤。真真羡煞人也,司马相如不但遇到卓文君这个荡妇,还遇到陈皇后这个怨妇。于是,《长门赋》诞生了。琴曲《长门怨》就来自于《长门赋》。

我听查阜西先生弹奏的《长门怨》,他弹出了深宫(一开始的那几句有飞檐走壁之感),弹出了阿娇,弹出了寂寞宫花红,弹出了怨,也弹出了恨。“恨”是没有完成或来不及完成的爱。苏东坡说“不应有恨”,是不对的。当然苏东坡的“恨”是憾,遗憾。没有遗憾也是不对的,所谓遗憾,就是不能忘情。

不能忘情就是前辈气味古人本色。查阜西先生还没有弹出不能忘情,也就是说其怨不古,但已经很了不起了。因为未来总能到头而古是无尽头的,这就是人类的惆怅之处。