论苏州漳缎的科技成就与传承

2014-10-16王晨苏州丝绸博物馆江苏苏州215001

王晨(苏州丝绸博物馆 江苏苏州 215001)

曾经被皇家御用为服饰面料的漳缎,在苏州有很大的生产规模,不论是清代时的官办织造或民间派造,还是计划经济的工业生产时期,都呈现了旺盛的产销势态。之所以如此,是由于其华贵端庄的外观气质和复杂而精湛的工艺技术,成为我国绒类织物的代表作,以致历经数百年生产漳缎的整套工艺和相应的设备至今都没有被改变和超越,并无法用机械代替,仍需手工操作完成,这足以说明它的科学性和学术性,以及对我国纺织科技做出的突出贡献。作为非物质文化遗产的代表作,我们有责任进行保护、研究和传承。

1 漳缎织物的由来

漳缎始创于明末清初,诞生于苏州官办织造局御用丝织工匠之手,是绒类的一个品种,系全真丝色织提花绒织物。漳缎织物结构是以缎纹为地,绒经起花,其外观具有缎地紧密肥亮,绒花饱满缜密,立体感极强的特点。

取名“漳缎”,与它产生的历史有着渊源关系。“漳”是指福建的漳州,元代时在漳州地区生产出一种起绒的全素丝织品,它是在当地所产的漳绸基础上演变而成,被称为“漳绒”。明代初期漳绒生产达到盛期,甚至流传至日本,明代宋应星《天工开物》乃服篇中所称的“倭缎”,便是所指。但在明代末期随着蚕桑养殖业的南移,漳州地区失去了生产丝绸的能力,使漳绒也随之消失,但它却在江南地区生根开花了,首先是南京大量生产,后延传至苏州。这种绒织物质地挺括、绒毛密集、光泽柔美,且绒毛在服饰衣着中无论受怎样的外力均不会使之倒伏,十分神奇。也许正是这些优点,使漳绒织物备受人们喜爱。苏州的能工巧匠充分吸纳了漳绒的织造工艺,同时结合“苏缎”的富丽特点,又引入了当时十分时尚兴盛的云锦大提花图案风格,将这三者取其之长巧妙地有机结合,应用束综提花织机的提花工作原理,再根据绒织物的结构特点创造了独有的装造设备和织造工艺,制织出了一种既是贡缎地、又具有类似云锦的大提花,并且将花纹图案织成像漳绒那样的绒结构,因而它比漳绒更立体、更突显出绒的魅力,也由此赋予了漳缎华贵却含蓄不张扬的气质。正是该织物在起绒的织造工艺上源于漳绒,又以缎纹为织物基本组织,故名“漳缎”。

2 漳缎的科技成就与科学价值

漳缎织物在苏州官办织造局诞生后,作为贡品上供朝廷,即被清帝康熙所赞赏,命令苏州织造局发银督造,大量定货专供朝廷,且规定漳缎不得私自出售,违者治罪。能被当朝皇帝钦点,自然不是一般的织品。那么它的科技成就体现在哪呢?笔者将其归纳为三大方面:漳缎织物结构的合理性、漳缎织机的构造科学性,以及织造工艺技术的创新性。

2.1 漳缎织物结构的合理性

图1 漳缎起绒结构图和剖面图

漳缎织物的基本结构是以缎纹为地,经线起绒花。缎纹组织有八枚缎、六枚变化缎或四经六纬的经面变化斜纹,但以八枚经缎最为常见。它由两组经线和四组纬线交织而成,其中一组经线与三组纬线构成经面缎纹,因缎纹在织物中是地组织,故把这组经线称之为“地经”;另一组经线与一组“假纬”——起绒杆交织形成绒圈花纹,我们将这组起绒花的经线就称之为“绒经”,与之相应的织物组织称为“起绒组织”(见图1)。起绒组织的结构从绒经与纬线交织的剖面图中可以看到,四组纬线与绒经形成紧密的上下屈曲交织状,而其中的一组纬线为“假纬”,称之“起绒杆”,是一根直径为1毫米左右的不锈钢丝,由于要大大粗于四根纬线,因而此处的绒经所形成的拱圈要明显高出许多,因此当这根起绒杆被拔出的话,就会在缎纹质地的表面出现一个绒圈,但将起绒杆上的绒经线用刀片沿垂直方向割断的话,就变成了绒毛,而这时的绒经线与四根纬线的交织状态就构成了“W”型。正是由于“W”中间多了一道弯曲,所以绒毛在织物上十分坚牢,一般无法拔动,可见这种起绒结构非常科学合理。若织物地组织是八枚缎纹的话,起绒杆与四梭纬线的关系是1∶4,即每织入4梭纬线投入1根起绒杆,如果六枚变化缎纹,则起绒杆与纬线的关系是1:3。由此使织物既充分表现了缎纹组织光亮紧密的特点,也满足了绒经组织接结牢固的要求。

另外,漳缎的经纬线加工工艺及组合也十分讲究,古代工匠为我们留下的规格是:经线为脱了丝胶的熟丝((1/20/22D8T/S×2)6T/Z桑蚕丝),地经与绒经的粗细之比为1∶3,这样可保证织物地部缎纹的细腻,花部的绒毛饱满,而纬线采用未脱胶的生丝,无捻,但要求以三种粗细的规格(分别为3/30/35D,6/30/35D和9/30/35D)按粗纬、细纬、中纬、中纬的顺序排列,其目的是让较粗的绒经线上浮于织物表面时所压住的纬线恰好是细纬,这样使缎面上所见的绒经接结点不是很明显,以尽可能地保证缎面细腻,这些细致的工艺环节是古代能工巧匠经过不断探索研究而形成的最佳丝线组合方案,并一直延续至今(图2)。

图2 绛红地牡丹纹漳缎匹料(苏州丝绸博物馆藏)

2.2 漳缎织机构造的科学性

漳缎织机亦称提花绒机。因缎纹地上起绒花的漳缎织物结构决定了该织机装置与一般提花机的不一般,其机架分为两个部分,前半部分为机身,后半部分为绒经装置。以坑机为例,整机长610厘米,机宽120厘米,地面至花楼顶端的高度为325厘米(见图3)。

图3 漳缎织机(苏州丝绸博物馆藏)

机身部分主要由起地纹组织的素综装置和起绒花组织的束综装置构成,有开口、打纬、提花、卷取功能,涉及的织机构件多达141个。为了满足缎纹地起绒花的织物结构要求,织机上用8片地综负责构成八枚经缎地组织,提花部分由花楼上的束综装置来完成,它由线制的花本及牵线、花综、衢脚盘、衢脚组合而成,因此漳缎织机在前半部分的功能上与一般花楼机几乎相同,唯有显著不同的是卷取机构。因为绒织物织成后绒毛是耸立着的,卷取方式就不能像普通面料那样紧贴着卷绕,而是在地综与花综位置中间安装一个立体卷取轴,使两层面料之间有一定的空隙,保证织成的漳缎绒毛不受到挤压。

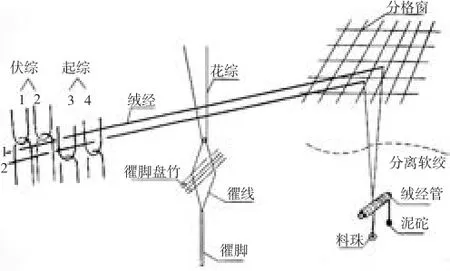

织机的后半部分是一个体积较大的绒经装置,犹如美丽的大尾巴高傲地翘在机后,是我国古代织机中独有的,不仅为漳缎织机最特殊的构件,也是古代纺织机中科学性和技术含量最强的部分。为何要设计这样形制的部件?因为绒经显花时每根经线的用量是随着纹样疏密程度的不同,会有所变化,因此它不能像其它织物一样用经轴方式同步送经,而是要设计一种特殊的送经装置来解决,使每根绒经线能作单独运动。古代匠人通过不断的探索,将绒经线绕在一个个类似于纬管的细竹管上,由它们各自按所需的用经量来控制送出的经线。而这些绕有丝线的“绒经管”必须固定在一个稳定的地方,以使能够按纹样用丝量的多少来自由地抽出丝线,于是在探索中形成了现在我们所见的呈“凸”型阶梯状的木构架,因形如宝塔,故又称之为“塔型绒经架”(图4)。经架的左右两边有5条横档,上面分成两排交叉钉着间隔距离约5厘米左右的细铁钎,“绒经管”就插在上面。为了解决绒经管插在铁钎上的稳定性问题,以及丝线从绒经管退绕拉出时的张力问题。古代匠人科学地应用了力学原理,即:首先在绒经管的插入端刻有一圈凹槽,挂上一个约6~8克左右重的泥砣,使小巧的绒经管有一个向下的重力,起到稳定作用。另一方面,将绒经管拉出的双根经丝穿入一个玻璃状的直径为0.2厘米的“料珠”空孔内,并将其悬挂在距试管10厘米左右的位置上,以此也形成向下约6~8克的重量,与另一端的泥砣保持重力平衡,使经线在向上引伸运动时产生了一定张力,并且是独立控制、自主调节,十分具有科学性。由于经线是悬挂着的,所以这种装置又俗称“挂经机构”,这就是漳缎织机不同于一般花楼机的特殊部分,也是漳缎织物显花的关键机构(图5)。

图4 绒经架

图5 绒经送经及穿综示意图

为了让丝线从绒经管拉出后相互间不干扰,并按穿综的顺序排列,古代工匠们想出了一个奇妙的解决办法,即在绒经架的上方安放硬质木料制成一个222×120厘米长方形的大木框,内用光滑的细竹杆形成了1728个小方格,供1728根绒经线穿入并延伸到机前。这个构件称为“分隔窗”,也可说是古代工匠的发明创造,乃至现今还一直沿用着。

2.3 漳缎织造工艺技术的创新性

鉴于漳缎的特殊结构,古代匠人设计了相应的织机,使其织造的方法、装造工艺也与其它非绒类提花织物完全不同。当时的创新技术,成就了漳缎的产生,也使中国绒织物达到了一个巅峰,以致现今都还没有更先进的技术超越。

首先,穿经工艺是织造的重要环节,它要求地经穿入8片素综,绒经则穿入牵线上的花综内,但穿入前还有一个奥秘之处是绒经卷绕在绒经管上时就必须以2根平行的方式卷取,当向上退绕拉出时即分开,并随即分别穿入上面的分格窗,使之各自独立,再共同穿入花综并通过地综,然后分别穿入8片素综前面的2片伏综和2片起综,地经与绒经的排列比为4∶1。

织造中,织缎纹地时织入纬线,每次仅需一片素综提起,而花综不动;而织绒花时,花综和伏综一起提起,其余素综则均不动。以八枚缎纹结构的漳缎为例,要求每织入粗纬、细纬、中纬、中纬4梭纬线后投入一根起绒杆,起绒杆是在绒经被花综提起所形成梭口时投入,一个八枚缎的基本组织需这样两次循环共8梭纬线、2根起绒杆的织造才算完成。但在投细纬这一梭时有点特别,因为织此梭时绒经需全部浮在织物表面,以此才能使绒经在缎纹地上构成“W”型接结,为了满足这个要求就必须让起综和伏综都提起,使所有绒经线和1/8地经线一同与未被提起的经线形成梭口,这样既满足了地组织、又达到了绒经全部上浮的目的。

织造后,一般丝织物就直接卷绕在卷布轴上,即便要进行后整理的话,也是下机后再进行的,但漳缎则不然,它要求在机上完成割绒工艺,即当织物在机上织有15~20厘米时就需进行割绒,即将绕在杆上的绒经线用一把特制的划绒刀割断,这样起绒杆就自然脱离织物,而在织物表面则出现了高耸的绒花,由此才构成了八枚经缎地起绒花的漳缎织物。如果希望绒圈留在织物上,那么就要下机后放置在一种特制的架子上,将其固定好后用钳子捏住钢丝头用力拔出,便形成了缎地绒圈花纹的漳缎了,这样的提花绒圈漳缎在故宫有为数不少的藏品,十分精细。

3 漳缎技艺的传承

然而,这样的优秀产品在近十多年间濒临消失,即便是苏州丝绸博物馆保存仅有的古老漳缎机也一度从动态变为静止的陈列品,使观众很难去了解它蕴含的纺织科学和优秀技艺保存的价值。现经多方有识之士的共同努力,终在2009年被列为苏州市非物质文化遗产的代表作,2011年列为省级,才使这项技艺的保护工作得到保障。

我们知道,文化遗产是先人创造并馈赠给后人的宝贵财富,是人类社会健康发展、创新时代、创新文化的基石和源泉,因此凡是保留到今天的先人的技术创造和文化创造都应是我们要珍惜和保护的遗产。漳缎作为一项非物质文化技艺类的遗产代表作,由于老艺人的逐渐离去、史料留存的稀少、生产环境的变迁等等都使传承工作相当艰难,寻找口述技艺和口传身教的保护传承方式成为了奢侈,因此它不能像传承脉络比较清晰的缂丝、云锦那样有着很好的传承基础,只能从现实出发着重在两方面来进行保护和传承。一方面师从前人留下的有限资料,将这些记载和现存的织机结合起来进行梳理研究,并整理成技术档案,成为可以传给现今和以后新人的基本理论和实践操作的指导指南,同时重视培养纺织工程技术人员和操作技术工人。另一方面,通过选择有代表性的清代漳缎织品,特别是宫廷御用漳缎的复制研究,将能更有说服力和影响力地解读、完善这项技术工艺,运用文字、图片、录像、复制等手段,将所掌握的漳缎表现形式真实、完整地记录下来,才能使历史文化的真实形态和文化传承的脉络保持“活态传承”。同时还应不断创新地将这项传统文化表现形式发扬光大,传之后人。

4 结论

综上所述,漳缎在织物结构上创新了原有素绒织物,在工艺技术上变革了一般提花织机的构造及相应装置,特别是起绒装置的创造,成为我国古代织绒生产上最为完善的单独送经装置。此外,独特复杂的织造工艺也令人称奇,由于它至今仍然必须用手工操作完成,又无法被机器所替代,这在纺织织造技术中是除缂丝而外唯有的一种传统产品,因此十分珍贵。实践认为,只有将遗产价值充分地挖掘出来,让更多的人了解,甚至有更多的人投入其中,那么遗产才能保持下去,才能传承弘扬。在文化实力已被认同为是城市综合力和竞争力的组成部分的今天,不仅科技是第一生产力,文化也是生产力,保护好苏州特色的文化遗产,就是在为苏州厚重的历史文化添上更加浓重和精彩的一笔。

[1]苏州丝绸工业志[M].苏州:苏州市丝绸工业局,1986.

[2]钱小萍.中国传统工艺全集——丝绸织染卷[M].郑州:大象出版社,2005.

[3]王晨.议漳缎织机的科学性与学术价值[J].现代丝绸科学与技术,2012(27).