音乐剧本土化翻译规则研究

2014-10-16崔佳灿赵春龙

崔佳灿,赵春龙

(河北师范大学外国语学院,河北石家庄050024)

音乐剧诞生于20世纪中叶,是把戏剧对白、音乐、舞蹈等表现手法融于一身的一种舞台艺术形式。它以高度的艺术综合性给观众带来全方位的审美体验。音乐剧不但具备歌剧中的传统艺术形式,还融合了诗歌、形体艺术、绘画甚至舞美、电影等现代艺术形式。通过对诸多艺术形式的整合,音乐剧迎合了各类人群的审美特点,吸引了一批固定的并逐渐扩大的受众人群。

音乐剧作为国内演出市场上一种新兴的文化产品,还处于初期发展的阶段。为了扩大音乐剧在中国文化市场上的受众,把音乐剧译为中文,找中国演员用中文演唱势在必行。因此,音乐剧在中国本土化的进程就应运而生。我国的音乐剧本土化进程才刚刚开始,目前仅有两部音乐剧作品被正式本土化投入商业演出。音乐剧虽然主要以歌曲组成,但音乐剧的翻译不能完全等同于歌曲翻译,因而有必要对音乐剧本土化做专门研究,并提出相应的翻译规则。

一、音乐剧本土化发展概览

相比于日本与韩国,我国音乐剧本土化进程开始较晚。日本的浅庆利太早在20世纪70年代末就组建了“四季剧团”,在极其艰苦的环境下制作出多部经典音乐剧的日文版。其中最成功的就是音乐剧《猫》的日文版。三年内创下了1 000场的演出记录,100万人次的票房,被中国学者誉为“日本戏剧界的一次地震”[1]。中国于21世纪初期在上海、北京、广州和深圳等一线城市的剧院陆续以原声原唱形式引进《悲惨世界》、《歌剧魅影》等大大小小近10部音乐剧,每部音乐剧演出场次均在70次以上,有几部剧目甚至打破了百场记录。十年之后,《妈妈咪呀》和《猫》正式被国内演出公司引入,并翻译成中文在国内数十个一二线城市演出。《妈妈咪呀》中文版短短几个月在上海和北京连演112场,票房超过4 500万元,观众达14万人次,创造了中国演艺产业的新纪录[2]。究其原因,在于音乐剧的引入填补了相关文化产业的空白。由于中国的传统戏剧艺术过于强势,本来就发展不足的中国当代戏剧更是缺乏优秀剧本和演艺人才,使得中国音乐剧的创作始终处于一个萌芽和实验的阶段。中国的年轻人通过现代传媒手段,从网络或电影中了解到音乐剧文化,并对这种新鲜时尚的国外文化产生了很强的好奇心,在客观上形成了对该类文化产品的需求。《妈妈咪呀》作为一部情节简单、旋律欢快的作品,有明确的消费群体,迎合了年轻人休闲放松的需求,故能获得演艺市场的青睐。

鉴于音乐剧本土化仍处于初期,还没有在中国形成一个系统化运作的演出市场。对于音乐剧本土化的翻译问题尚未得到足够重视,也没有相关的翻译规范和翻译理论可供遵循。《妈妈咪呀》由中国对外文化集团公司和上海东方演艺集团引进时,歌词先由英文直译为中文,再由音乐人陈乐融等人根据译文文本创作新的歌词,最终版歌词交给英方主创团队进行审查。英方主创团队成员从音乐的角度考核中文版歌词是否保留了原来的风格。歌词经过一次次的“再创作”,就引发了一场关于翻译是否“忠实”于原文的讨论。《妈妈咪呀》中的音乐全部取材于瑞典ABBA乐队歌曲,这些歌曲中的一些表达已经深入人心,例如“Dancing Queen”,“Waterloo”甚至成为英语中惯用表达的一部分。对于这些曲目(或者曲名)的翻译,该如何在源语和译语间寻找一个平衡,是摆在《妈妈咪呀》译者面前一个很棘手的问题。主创团队选择了牺牲翻译准确性来满足旋律的流畅和美感,并在译语中保留了极少量的源语文本,达到了较好的演出效果。

即便《妈妈咪呀》的剧本是根据歌曲创作的,但歌曲的翻译也要力求准确,与剧情相匹配适应。例如《妈妈咪呀》剧中一首名为“Our Last Summer”的歌曲,最初主办方把曲名翻译成《去年夏天》。而事实上这首歌是主人公唐娜和哈利回忆他们相遇时的那个夏天,距剧情开始时已经有二十年了。这种错误会导致观众对剧情内容的理解,最终这个错译也被主办方纠正为《夏日回忆》。

音乐剧作为一种高度融合的艺术形式,在本土化过程中不仅要把歌曲翻译得自然、适合演唱,同时也不能忽略意义的正确表达。歌曲翻译中,译语可以为了满足音韵的要求而做一些调整。而音乐剧的翻译不完全等同于歌曲的翻译。相比于歌曲,音乐剧中的曲目更具有连贯性,与歌剧中的“咏叹调”和“宣叙调”有同样的作用——在表达演员强烈情感的同时,也推动着剧情的发展,因此音乐剧的翻译要力求准确。音乐剧翻译规则的提出有助于从曲意、旋律、节奏等方面赏析本土化的音乐剧,并有助于译者进行深入的音乐剧本土化研究。即以完成本土化的音乐剧《妈妈咪呀》作为研究对象,通过分析其现有译文来提出翻译规则。

二、音乐剧本土化翻译过程中的问题

翻译是以语言为媒介的文化转换活动。音乐剧本土化翻译过程不仅是语言、文化的传递,由于音乐剧涉及到音乐的传递,也涉及到了音韵、节奏的传递。但是,由于各民族之间的实践活动不同,由此形成的宗教信仰、历史文化、生活习惯、思维方式以及价值取向等方面存在着较大的差异。同样,英语和汉语分别属于不同的语系,两种语言在音韵、字长等方面有着很大的差异。文化和语言的差异为译者在音乐剧翻译过程中带来了极大的不便。

(一)中西方的文化差异

尤金·奈达(Eugene A.Nida)认为翻译是两种文化之间的交流:译者熟悉两种文化甚至比掌握两种语言更重要,因为词语放在文化背景中才能表达出意义。由此可知,翻译不仅仅是语言的翻译,更是文化的翻译,脱离文化背景去翻译,不可能实现两种语言之间的真正交流。

在翻译过程中,中西方在风俗习惯、思维方式、伦理道德等方面的差异不可避免地会带来一些文化冲突。尤其在以观赏为中心的音乐剧本土化翻译过程中,这些差异更会带来一些文化冲突,“为一地观众所习以为常甚至喜闻乐见的舞台上的粗俗对白,可能会使另一地观众尴尬不已甚至大惊失色。”[3]音乐剧《妈妈咪呀》在我国成功移植之前曾呈现出一些问题。例如,剧中女主人公在“Honey,Honey”曲目中,将前男友称为“Love Machine”、“Doggone Beast”,如果将这些意象全部原味译出,势必会给我国观众价值观上带来极大冲击。在人物形象塑造上,唐娜(Donna)是位奔放率直的女性,在“Money Money”曲目中,她将自己喻为“Burning Baby”,显然与中国传统女性的含蓄之美相悖,如果对剧中唐娜的形象不作改动,全部移植过来,在一定程度上会挑战中国观众的审美期待。在音乐剧本土化翻译过程中,译者应该注重不同地域观众价值观和审美期待的差异。

(二)中英文歌曲的韵律差异

韵律是音乐的重要组成部分之一。然而,由于英语和汉语分属于不同的语系,两种语言在韵律、节奏等方面存在着一定的差异。汉语均以元音收尾(/n/和/ng/除外);英语既可以元音收尾,也可以辅音收尾。汉语歌曲习惯一韵到底,而英语歌曲中则多有韵脚的转换。此外,汉语以不同音素作为韵脚,可以表达不同的感情。例如,洪声韵/a/、/an/、/ang/往往用于比较激昂的情感;柔声韵/ao/、/ou/、/iu/可 用 于 叙 述; 细 声 韵/e/、/ei/、/i/用于表现悲伤或忧思。音素表达意义的不同给音乐剧抒发情感的统一带来了一定的困难,从而为译者设置了一层障碍。英语注重轻重音节,而汉语音节具有辨义功能,韵脚音节的作用比英语中的重音传达了出更多的信息。

在音乐剧本土化过程中,须按照汉语歌曲的规范进行韵脚的选择。但如何选择合适的韵脚来表现歌曲中蕴含的情感,且韵脚是否适合歌者演唱,是译者面临的主要困难之一。

(三)译语歌词的节奏匹配问题

音乐剧曲目本身固有的节奏给翻译设置了障碍。“音乐在音乐剧中不是剧情的衬托,而是带动整个剧情发展的领航者。音乐剧不以散文似的单纯话语表现内容,而是用音乐具体表现创作者内心的期待和需要。”[5]音乐剧中的曲目将剧中人的情感和音乐有机地融合在了一起,更加直接、形象地表达了情感。“歌曲翻译中音乐因素的存在决定了译者需要仔细考虑所译歌词能否与歌曲旋律相匹配并最终让歌曲翻译作品达到可唱的效果。”[6]音乐剧中整首曲目的旋律将剧中人的感情、语言融合在一起,赋予每首曲目以独特的意境,是剧作家创造强烈的抒情气氛以打动听众心灵的重要手段之一。

在本土化过程中,歌曲用另一种语言呈现出来时,由于歌词中轻音、重音出现的位置会发生改变,换气时间的改变,都多或少地会损害旋律,听众不能听到原曲目的神韵。因此,在音乐剧翻译中,能否对原曲目的节奏进行准确地理解和把握是决定一部音乐剧翻译能否取得成功的关键因素,也是译者面临的又一棘手难题。

三、音乐剧本土化的翻译规则

一般说来,音乐剧的翻译过程可分为三个步骤,分别为翻译曲目的词意,斟酌字词的韵律以及匹配字词与原曲的旋律。前两个步骤旨在通过翻译曲目传达原曲的意思,并使语言富有韵律美感,是翻译音乐剧的基础;最后一个步骤则决定了曲目的翻译质量,是音乐剧翻译过程中的关键。音乐剧本土化翻译的运作能否成功在很大程度上依赖于译者的文化修养、文学素养以及音乐修养。因此,在可预期的范围内,译者应该充分认识到音乐剧本土化过程中文化、文学以及音乐上的差异,并在相应的翻译原则指导下进行音乐剧的翻译实践。

(一)文化差异须调整

音乐剧《妈妈咪呀》中,年轻时的唐娜(Donna)在短短的时期里相继与三名异性产生了感情纠葛,最后连自己都不知道女儿苏菲(Sophie)的亲生父亲是谁。唐娜恋爱时的率性和热情和中国文化传统中含蓄细腻的女性形象相冲突,这在一定程度上势必会为该剧在中国的本土化带来阻力。又如,在音乐剧《舞会皇后》(Dancing Queen)的曲目中有如下歌词:“You’re a teaser,you turn ’em on/Leave ’em burning/And then you’re gone/Looking out for another”(“你把他的欲望开了头/放了火然后就想走/你转身就去迷惑/下一个猎物。”) “Teaser”意为“挑逗者、勾引者”,将其直接翻译过来,显然不符合中国观众的审美期待,考验了中国观众的审美接受。

《妈妈咪呀》在中国巡演以来,受到了中国观众的极大欢迎,并取得成功。该剧的成功巡演依赖于很多因素,其中一点就是该剧译者通过使用恰当的翻译理论,在语言层面上丰富了人物的形象。这就要求在翻译音乐剧时,不仅要做到“可读,可诵,可听,可唱”,而且译文要尽量适应于目标语文化。在《妈妈咪呀》翻译过程中,译者丰富了唐娜的形象,将其由狂野的西方女性形象转化为情感细腻的中国女性形象,缓和了文化冲突,迎合了中国观众的审美期待。同样,在翻译《舞会皇后》的歌词时,译者充分注意到中西观众审美接受上的差异,通过弱化意象“Teaser”这一概念,转换了人物文化形象,在中国舞台上展现出稍有内敛而非不羁的形象。

由此,在音乐剧本土化翻译的过程中,译者需要注意到中西文化的差异,把握文化本质,缓和文化隔阂,将音乐剧融入到目标语的文化土壤之中。

(二)译语韵律须匹配

在音乐剧的翻译过程中,译者“要注意抓住歌词原文的音乐特征,译成汉语之后要对照曲子和歌词原文,反复诵读、仔细推敲,看看译文是否具有节奏感和韵律感。具体而言,译者在翻译时尤其要注意歌词的节奏和押韵问题”[4]。通过在目标语中寻找与原语相等或相近的音韵,忠实有效地传达原曲目中所蕴含的丰富情感。

在音乐剧本土化的过程中,曲目翻译中韵律的还原应以汉语曲目的规则为主,使汉译曲目在音律上更自然,更容易使国人接受。在“Mamma Mia!”曲目的翻译中,译者充分注意到英汉两种语言上的差异,对韵律进行了恰当地处理。例如:

原文:I don’t know how,/but I suddenly lose control./There’s a fire within my soul./Just one look and lean hear a bell ring./One more look and I forget everything.

译文:我不明白/这种不安分的心跳/心中一把火在撕咬/一眨眼我看见你在微笑/一瞬间我的心开始燃烧。

原文中每句结尾押韵,韵律为abbcc。在译文中,译者按照汉语歌曲的押韵形式一韵到底,每句话的末尾都以表达感情激昂的/ao/音结尾,唱起来朗朗上口,同时,也表达出了唐娜对昔日三位恋人到来的极度震惊,渲染了观演氛围,以恰当的音律忠实地传达了唐娜的心情。因此,在音乐剧本土化翻译过程中,译者应在目标语中找到与原语对等或相似的声韵单位,通过正确传达原语曲目中的韵律,进而传达相等的情感。

(三)译语节奏须自然

一般认为,汉语译文中每行歌词的字数要与原文中的音节数相一致,这是最基本,也是最可行的翻译规则之一。从发音角度来看,一个汉字即相当于一个英语音节,如果源语中的某个音节的在曲目中发生了变化,译语也应随之变化。此外,换气是歌唱中极其重要的技巧。在音乐剧本土化过程中,译文也要切合歌唱家换气的需要,做到在意群之间停顿换气,而非在意群内停顿换气。例如音乐剧《猫》中的“Memory”一曲,译文为:“伶仃街灯^留不住^/它已注定的生命^/默默凝望^泪雨弥漫街窗^/等到^又一次天明。”( “^”为换气记号)此译文断句自然,换气设置在意群之间,适合演唱。

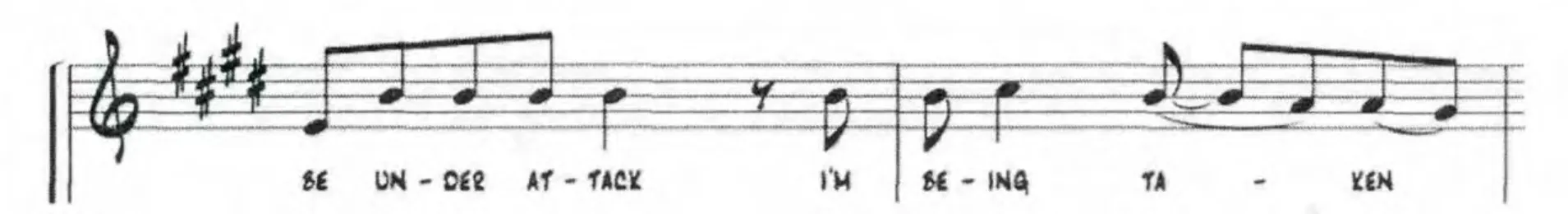

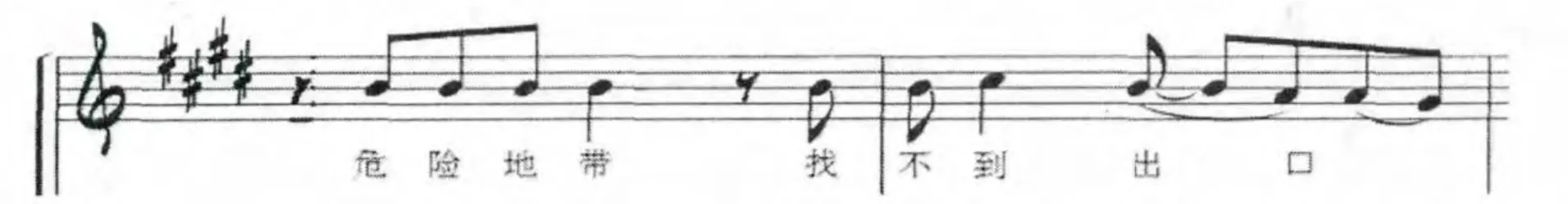

在实际操作中,往往遇到源语中包含的信息量太大,而译语又受到节奏限制的问题。此时可用两种方法进行应对。在《妈妈咪呀》中,歌词译者几处对曲谱做了微调,删去了一个小节前的半拍,以此保证译语与音符的对应,例如:

在翻译中为了与后面歌词形成对等,译者删 去了第一小节中的第一个音符,把原曲译为:

同时,也可以选择调整音符的时值以实现,例如《悲惨世界》中“On My Own”这首歌曲,其中“with-”占用了一个二分之一音符的时值,在翻译时可以把一个二分之一音符拆为两个四分之一音符,用两个汉字来表达:

英语的音节组合成音步。抑扬格、扬抑格等音步均有其独特的节奏表现。在歌曲中同样也有强拍和弱拍的概念。一般来说,译文中要把实词放在强拍,把虚词放在弱拍。例如,在《歌剧魅影》中:“是幽灵还是谁/在我心畔”,放在重音的字有“是”、“灵”、“谁”、“我”、“畔”,重音不仅是音乐固有的节奏,也恰是这个乐句中的关键字,这样曲目词和音乐就能够很好地结合,使听众听起来舒服、自然,忠实地传递了创作者的内心情感。

结 语

音乐剧在中国的本土化虽然起步较晚,还处于初级阶段,但具有很大的发展空间和发展潜力。音乐剧本土化翻译规则的制定,不仅要在宏观上采用恰当的翻译策略和跨文化交际策略,也要在微观上对韵律、节奏和旋律上有精准的把握。音乐剧的最终目的是用于舞台演唱,译者在发挥主体性的同时,也要具备较高的音乐素养,才可以最大限度地保证国内观众欣赏译文歌曲时能获得与国外观众欣赏源语歌曲时同样的审美感受。

[1]陈乃嘉.经典音乐剧在中国的本土化策略初探[J].音乐天地,2013(6):60-62.

[2]靳冉.国际化与本土化——《妈妈咪呀》中文版的成功对本土音乐剧未来发展的启示[J].戏剧文学,2012(5):4-10.

[3]韩琦敏.音乐剧《妈妈咪呀!》女主角形象在中文版翻译中的文化适应[J].外语教学理论与实践,2013(4):75-80.

[4]谢庆立.英语歌词汉译研究[J].语文学刊,2009(9):130-132.

[5]吴文燕.音乐剧《歌剧魅影》音乐研究[D].延吉:延边大学音乐学院,2009.

[6]廖志阳.论薛范歌曲翻译的三项要求[J].西安外国语大学学报,2010(3):71-74.