脑脊液置换联合鞘内注射治疗蛛网膜下腔出血疗效分析

2014-10-13严传亮

严传亮

(鲁山县中医院康复理疗科,河南鲁山 467300)

蛛网膜下腔出血是指多种病因导致脑底部、脑表面、脊髓表面的血管破裂,进一步导致血液流入蛛网膜下腔所致的急性出血性脑血管病[1-2]。患者在临床上主要表现有头痛、呕吐、意识障碍和精神症状、脑膜刺激征等,病情严重或者治疗不及时可以威胁患者的生命。本研究即旨在探讨脑脊液置换联合尿激酶、地塞米松鞘内注射治疗蛛网膜下腔出血的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2011年3月~2013年12月鲁山县中医院收治的85例患者作为研究对象。纳入标准:①符合第四届全国脑血管病会议关于蛛网膜下腔出血的诊断标准[3];②签署知情同意书,服从本研究安排;③无严重心、肺、肾、肝等重要脏器功能受损。排除标准:①治疗前2周内有活动性出血;②合并未控制高血压;③既往有出血性脑卒中病史;④合并出血性疾病或有出血倾向。根据治疗方案将上述患者分为观察组与对照组:观察组,男性25例,女性20例,年龄34~75岁,中位年龄53岁;对照组男性22例,女性18例,年龄30~79岁,中位年龄52岁。两组患者一般资料相比差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 研究方法 所有患者均接受常规药物治疗,包括脱水降低颅内压、稳定血压、止血、对症支持治疗等。观察组患者在常规药物治疗基础上接受脑脊液置换联合尿激酶、地塞米松鞘内注射治疗。脑脊液置换方法如下:①给予患者快速滴注20%甘露醇125 mL,30 min后用12号腰穿针或9号腰穿针给予患者腰穿,腰穿成功后对脑脊液初压进行测定,给予患者第1次腰穿脑脊液置换术(在发病1~2 d内完成),脑脊液放出方式为半堵管式,滴液速度为10~15滴/min,待脑脊液收集满5 mL后注入4 mL无菌生理盐水,留置5 min后重复前述操作,共置换5~7次,可置换脑脊液25~35 mL。②在脑脊液置换过程中对患者进行密切观察,包括意识状态、血压、脉搏、瞳孔等,置换频率为1次/d~1次/2d,连续3~7次,直至患者脑脊液压力正常,脑脊液颜色基本清亮。③测定患者脑脊液终压,对比第1管与最后1管脑脊液的颜色改变。尿激酶鞘内注射方法如下:在脑脊液置换完毕后给予患者鞘内注射尿激酶,剂量为5000~15000 U;再给予患者鞘内注射地塞米松,剂量为5 mg。对照组患者在常规药物治疗基础上接受脑脊液置换治疗,脑脊液置换方法与观察组患者一致。

1.3 疗效评价标准 ①显效:治疗后,患者无神经系统局限体征、无神经症状,CT检查未发现新的脑梗死灶,数字减影血管造影(DSA)或经颅多普勒(TCD)检查未发现脑血管痉挛,Hunt-Hess分级上升≥2级。②有效:治疗后,患者神经症状、体征得到明显改善,CT检查未发现新的脑梗死灶,DSA或TCD检查可见脑血管痉挛明显好转,Hunt-Hess分级上升1级。③好转:治疗后,患者神经症状、体征有所改善,CT检查未发现新的脑梗死灶,DSA或TCD检查可见脑血管痉挛有所好转,Hunt-Hess分级无改变。④无效:治疗后,患者神经症状、体征无改善甚至加重,CT检查发现新的脑梗死灶,DSA或TCD检查可见脑血管痉挛,Hunt-Hess分级下降。⑤死亡:患者由于蛛网膜下腔出血及其并发症等原因而死亡[4]。

1.4 统计学分析 采用SPSS 19.0统计软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差()表示,计数资料用百分率表示。组间计量资料比较采用t检验,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

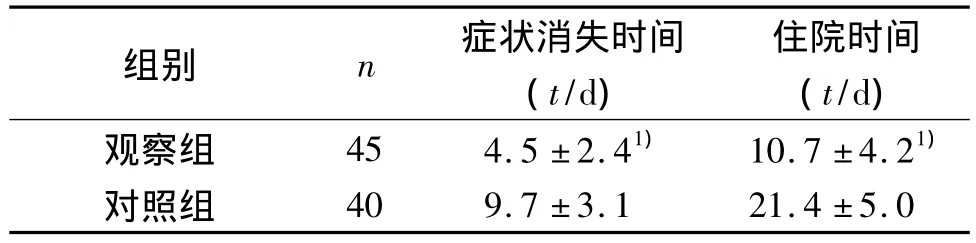

2.1 两组患者症状消失时间及住院时间的比较观察组症状消失时间、住院时间显著低于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组患者症状消失时间及住院时间的比较()

表1 2组患者症状消失时间及住院时间的比较()

注:与对照组相比,1)P<0.05。

组别 n 症状消失时间(t/d)住院时间(t/d)观察组 45 4.5±2.41) 10.7±4.21)40 9.7±3.1 21.4±5.0对照组

2.2 2组患者并发症发生率的比较 观察组并发症发生率显著低于对照组,具体见表2。

表2 2组患者并发症发生情况

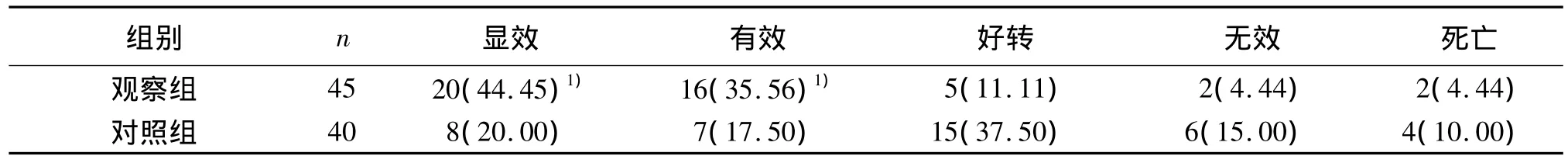

2.3 2组患者治疗效果的比较 观察组治疗效果显著优于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 2组患者治疗效果的比较[n(%)]

3 讨论

大脑的表面由内及外依次覆盖有软脑膜、蛛网膜、硬脑膜三层,蛛网膜与软脑膜之间的腔隙即为蛛网膜下腔。正常生理情况下蛛网膜下腔充盈着无色透明的脑脊液,但是当各种原因导致脑血管破裂时,血液即可流入蛛网膜下腔,由此即可导致蛛网膜下腔出血的发生[5]。如前所述,蛛网膜下腔出血可以导致患者出现一系列中枢神经系统病变的症状、体征,病情严重或者治疗不及时可以威胁患者的生命,因此探索治疗蛛网膜下腔出血的有效方案成为当前神经内科的重要研究课题之一。

在本研究中,观察组患者在常规药物治疗基础上接受脑脊液置换联合尿激酶、地塞米松鞘内注射治疗。脑脊液置换在治疗过程中可以发挥降低颅内压,改善脑脊液循环,预防蛛网膜粘连,清除血管活性物质及自由基等作用,达到缓解脑血管痉挛的目的[6]。尿激酶鞘内注射可以发挥抑制血液机化,进一步预防蛛网膜粘连的作用[7]。本研究结果显示观察组症状消失时间、住院时间、并发症发生率显著低于对照组治疗效果显著优于对照组(P<0.05)。综上所述,脑脊液置换联合尿激酶、地塞米松鞘内注射治疗蛛网膜下腔出血具有显效快、并发症发生率低、疗效确切等优点,该联合方案是治疗蛛网膜下腔出血的理想选择。

[1]权 涛,何旭英,李西锋,等.多发动脉瘤并发蛛网膜下腔出血患者预后相关因素分析[J].中华神经医学杂志,2012,11(2):152-155.

[2]潘 竞,刘国荣,张京芬.动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者的认知损害和生活质量[J].国际脑血管病杂志,2012,20(5):394-396.

[3]中华神经科学会.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379.

[4]李 曼,姚 力.脑脊液置换并鞘内注入尿激酶治疗蛛网膜下腔出血的临床观察[J].吉林医学,2010,31(18):2826-2827.

[5]姚俊岭,赵 冬,戴 晶,等.蛛网膜下腔出血后Caspase-12表达及海马细胞凋亡的研究[J].中华神经外科杂志,2012,28(5):466-470.

[6]韩树生.脑脊液置换疗法治疗蛛网膜下腔出血并发脑血管痉挛的临床分析[J].宁夏医科大学学报,2013,35(10):1155-1157.

[7]耿黎明,马 飞,于向明,等.脑脊液置换联合椎管内注射尿激酶和地塞米松防治蛛网膜下腔出血后迟发性脑血管痉挛疗效观察[J]. 中国危重病急救医学,2010,22(10):605.