2008—2013年全国地表水高锰酸盐指数污染特征分析

2014-10-12林兰钰张建辉张殷俊康晓风

林兰钰,张建辉,周 磊,张殷俊,史 宇,康晓风

中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京100012

高锰酸盐指数是与主要污染物总量减排约束性指标之一的化学需氧量相关联的环境质量指标,分析高锰酸盐指数的时空变化规律,有助于判断总量减排对地表水环境质量的影响。2008、2013年分别处于“十一五”和“十二五”2个时期的中期,而2010年是2个时期的连接年,分析2008—2013年间的高锰酸盐指数变化情况及原因,对于总量减排的继续实施和环境质量的改善具有一定借鉴意义。

目前国内外对高锰酸盐指数单一指标进行长时间序列、大范围尺度的研究还非常少。国外未见对高锰酸盐指数或COD的单独评价,往往是从水质评价方法和模型的角度出发研究不同评价指标体系、统计方法在水质评价中的应用[1-6];国内则更多地关注小流域范围内多指标的水质综合变化趋势分析,多侧重于时间序列的变化[7-13]。

笔者从时间尺度上分析了2008—2013年全国地表水338个可比国控断面高锰酸盐指数浓度和污染水平的变化趋势,从空间尺度上分析了全国地表水高锰酸盐指数流域分布特征和空间分异规律。在归纳总结时空变化特征的基础上,结合污染排放和水资源情况对变化原因和空间格局成因进行了分析,以期为地表水高锰酸盐指数污染的进一步改善提供可借鉴的依据。

1 数据来源

选取全国地表水10大流域338个可比国控断面高锰酸盐指数 2008—2013年的监测数据[14]。338个可比国控断面包括长江流域74个断面,黄河流域33个断面,珠江流域23个断面,松花江流域32个断面,淮河流域46个断面,海河流域45个断面,辽河流域30个断面,浙闽片河流24个断面,西北诸河16个断面,西南诸河15个断面(图1)。选取的断面兼具评价时间段的数据可比性,分析结果能够代表全国地表水的总体特征。全国及各流域水资源数据来源于水利部水资源公报[15],COD纳污量数据来源于中国环境统计年报[16]和中国环境状况公报[17]。

图1 2008—2013年可比国控断面10大流域分布示意图

2 污染特征分析

2.1 时间变化特征

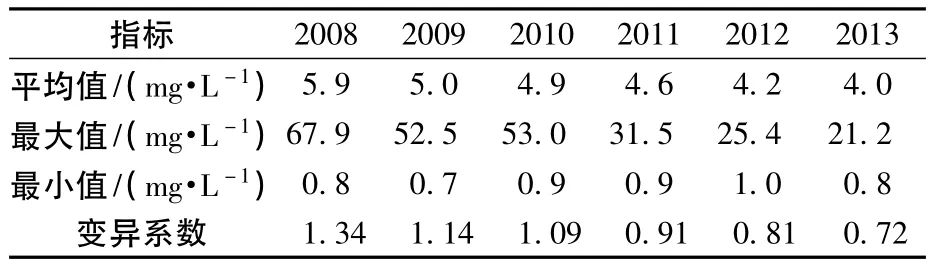

2008—2013年全国地表水338个可比国控断面高锰酸盐指数指标统计见表1。

表1 2008—2013年可比国控断面高锰酸盐指数指标统计

由表1可见,2008—2013年,全国地表水338个可比国控断面高锰酸盐指数平均浓度依次为5.9、5.0、4.9、4.6、4.2、4.0 mg/L,均达到Ⅲ类水质标准,且呈逐年下降趋势。2013年与2008年相比,高锰酸盐指数平均浓度下降了1.9 mg/L,降幅为32.2%。

2008—2013年,高锰酸盐指数年均浓度最小值稳定在0.7~1.0 mg/L;最大值由67.9 mg/L降至21.2 mg/L,极差逐年减小,由67.1 mg/L降至20.4 mg/L。可见,高锰酸盐指数污染严重断面的污染程度明显减轻。

2008—2013年,高锰酸盐指数年均浓度变异系数由1.34降至0.72,表明各断面高锰酸盐指数年均浓度分布越来越均衡,断面之间污染程度的差异越来越小。

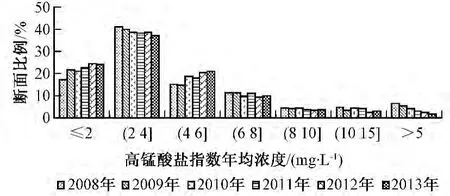

2008—2013年可比国控断面高锰酸盐指数平均浓度分布见图2。

图2 2008—2013年可比国控断面高锰酸盐指数年均浓度分布

从图2来看,2008年可比国控断面年均浓度为0.8~67.9 mg/L,主要集中在0~8.0 mg/L,占断面总数的84.3%;其中,介于2.0~4.0 mg/L的断面数量最多,占40.8%。2010年的年均浓度为0.9~53.0 mg/L,主要集中在0~6.0 mg/L,占断面总数的77.5%;其中,介于2.0~4.0mg/L的断面数量最多,占38.5%。2013年的年均浓度为0.8~21.2 mg/L,主要集中在0~6.0 mg/L,占断面总数的82.0%;其中,介于2.0~4.0 mg/L的断面数量最多,占37.0%。

2008—2013年高锰酸盐指数年均浓度介于0~4.0 mg/L的断面比例稳定在60%左右,年均浓度介于4.0~6.0 mg/L的断面比例由15.1%升至21.0%,年均浓度大于15.0 mg/L(劣Ⅴ类)的断面比例由6.5%降至1.5%,下降5.0个百分点。

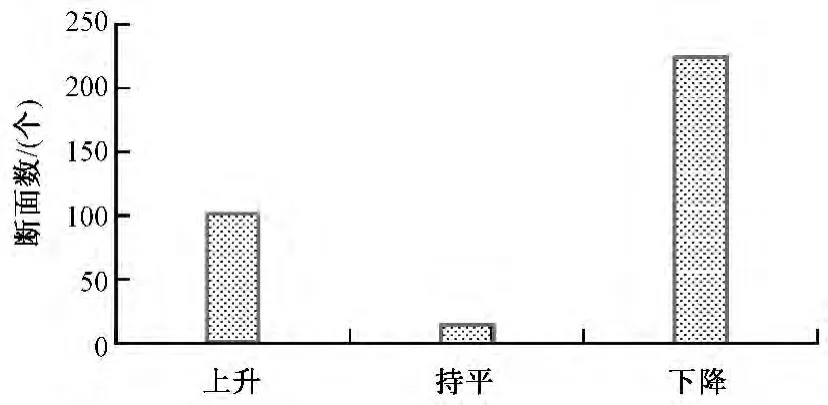

图3显示了2008、2013年可比国控断面高锰酸盐指数年均浓度变化情况。

图3 2013年与2008年相比可比国控断面高锰酸盐指数年均浓度变化情况

从图3来看,2013年与2008年相比,有99个断面高锰酸盐指数年均浓度上升,上升幅度为0.1~3.8 mg/L,平均上升0.7 mg/L;有13个断面高锰酸盐指数浓度持平;有226个断面高锰酸盐指数年均浓度下降,下降幅度为0.1~49.6 mg/L,平均下降3.1 mg/L。

利用Speraman秩相关系数对338个可比国控断面高锰酸盐指数变化趋势和显著性特征进行分析,结果见表2。

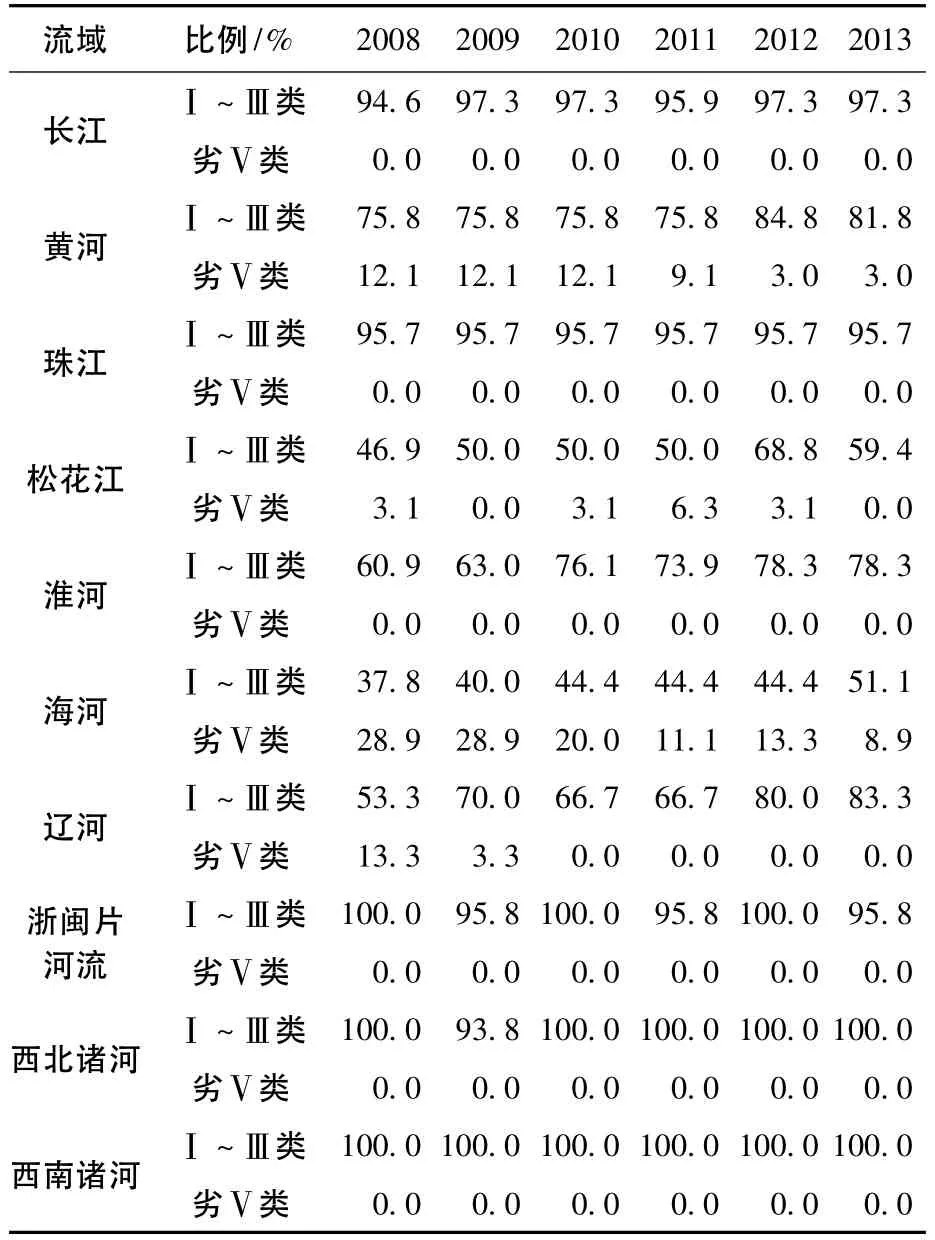

表2 2008—2013年可比国控断面各流域高锰酸盐指数水质类别比例分布

由表2可见,2008—2013年,234个断面高锰酸盐指数年均浓度呈下降趋势,占69.2%,其中64个断面呈显著下降趋势(P=0.05);104个断面呈上升趋势,占30.8%,这些断面在10大流域均有分布,且多分布在各流域支流上,其中16个断面呈显著上升趋势(P=0.05),分布在长江(8个)、珠江(1个)、松花江(1个)、淮河(2个)、辽河(1个)、浙闽片河流(1个)和西南诸河(2个)。可见,高锰酸盐指数污染总体有所减轻,但仍有近三分之一的断面污染有不同程度加重。

2.2 空间分布特征

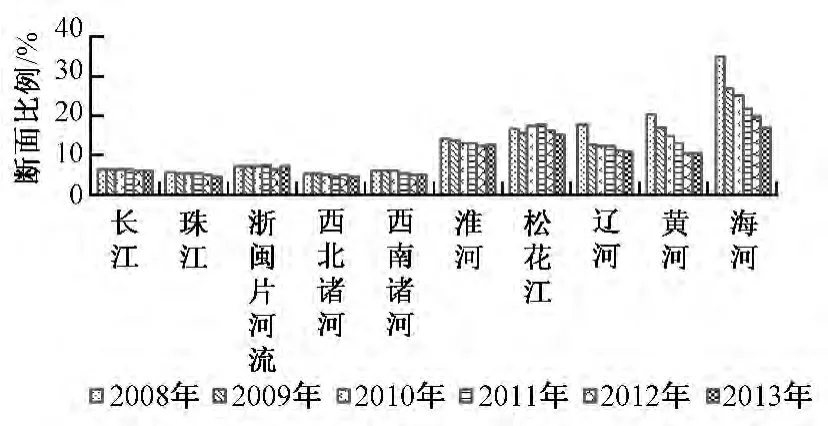

从污染分布来看,2008—2013年,10大流域中,长江、珠江、浙闽片河流、西北诸河和西南诸河污染较轻,高锰酸盐指数平均浓度范围为1.9~3.1 mg/L;黄河、松花江、淮河和辽河流域次之,高锰酸盐指数平均浓度范围为4.2~8.2 mg/L;海河流域污染较重,高锰酸盐指数平均浓度范围为6.8~14.0 mg/L。2008—2013年,长江、珠江、淮河、浙闽片河流、西北诸河和西南诸河高锰酸盐指数均无劣Ⅴ类水质断面,黄河和海河均有劣Ⅴ类水质断面,松花江和辽河个别年份出现劣Ⅴ类水质断面。

从污染程度变化来看,2008—2013年,长江、珠江、松花江、淮河、浙闽片河流、西北诸河和西南诸河高锰酸盐指数平均浓度较为稳定,长江、珠江、浙闽片河流、西北诸河和西南诸河的高锰酸盐指数平均浓度在1.9~3.1 mg/L之间波动变化,淮河流域在5.0~5.7 mg/L之间波动变化,松花江流域在6.1~7.1 mg/L之间波动变化。辽河、黄河和海河流域高锰酸盐指数污染程度明显减轻,辽河流域由7.2 mg/L降至4.4 mg/L,降幅为38.9%;黄河流域由8.2 mg/L降至4.2 mg/L,降幅为48.8%;海河流域由14.0 mg/L降至6.8 mg/L,降幅为51.4%(图4)。

图4 2008—2013年可比国控断面各流域高锰酸盐指数平均浓度年际变化

2.3 重点断面变化情况

2.3.1 污染较重断面

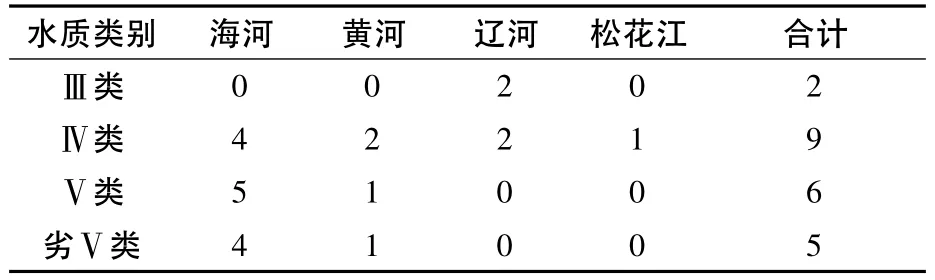

2008年,可比国控断面中有22个断面高锰酸盐指数年均浓度超过15 mg/L,为劣Ⅴ类,污染严重。分布于海河、黄河、辽河和松花江流域,其中海河流域高锰酸盐指数污染严重的断面最多,为13个。22个断面高锰酸盐指数年均浓度范围为15.6~67.9 mg/L,平均浓度为30.8 mg/L;其中,海河流域污染严重断面高锰酸盐指数年均浓度均大于19.3 mg/L。

2013年,上述22个断面的高锰酸盐指数年均浓度范围为 4.4~21.2 mg/L,平均浓度为10.7 mg/L。其水质类别也有所变化(表3)。其中,2个断面的水质好转为Ⅲ类,9个断面好转为Ⅳ类,6个断面好转为Ⅴ类,5个断面仍为劣Ⅴ类,4个断面分布于海河,1个断面分布于黄河。总体上看,2008—2013年全国可比国控断面高锰酸盐指数严重断面污染程度明显减轻,污染严重断面数明显减少。

表3 2008年高锰酸盐指数污染严重断面2013年变化情况

2.3.2 污染较轻断面

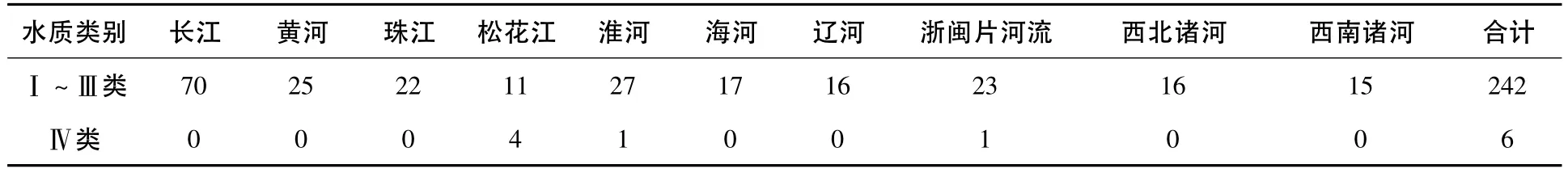

2008年,可比国控断面中有248个断面高锰酸盐指数年均浓度低于6 mg/L,为Ⅰ ~Ⅲ类,水质优良。其年均浓度范围为0.8~6.0 mg/L,平均浓度为2.9 mg/L。10大流域均有分布,其中浙闽片河流、西南诸河和西北诸河所有断面高锰酸盐指数浓度均为Ⅰ~Ⅲ类。

2013年,上述248个断面高锰酸盐指数年均浓度范围为0.8~9.1 mg/L,平均浓度2.8 mg/L。其水质类别变化情况见表4。其中,242个断面保持Ⅰ~Ⅲ类水质,6个断面恶化为Ⅳ类。4个断面分布于松花江,1个断面分布于淮河,1个断面分布于浙闽片河流。总体上看,2008—2013年全国可比国控断面高锰酸盐指数污染较轻断面水质基本保持稳定。

表4 2008年高锰酸盐指数水质优良断面2013年变化情况

2.4 污染变化原因

2.4.1 时序变化分析

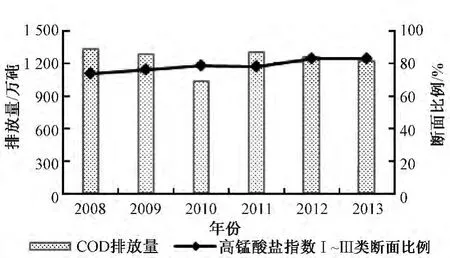

2008—2013年全国可比国控断面高锰酸盐指数与COD排放量变化见图5。

图5 2008—2013年全国可比国控断面高锰酸盐指数与COD排放量变化

由图5可见,与2008年相比,2013年全国COD排放量下降8.4%,全国可比国控断面高锰酸盐指数平均浓度下降32.2%,高锰酸盐指数Ⅰ~Ⅲ类断面比例上升8.9个百分点,劣Ⅴ类断面比例下降5.0个百分点。随着COD排放量的减少,地表水高锰酸盐指数污染减轻,两者表现出同步变化趋势。

2.4.2 空间格局分析

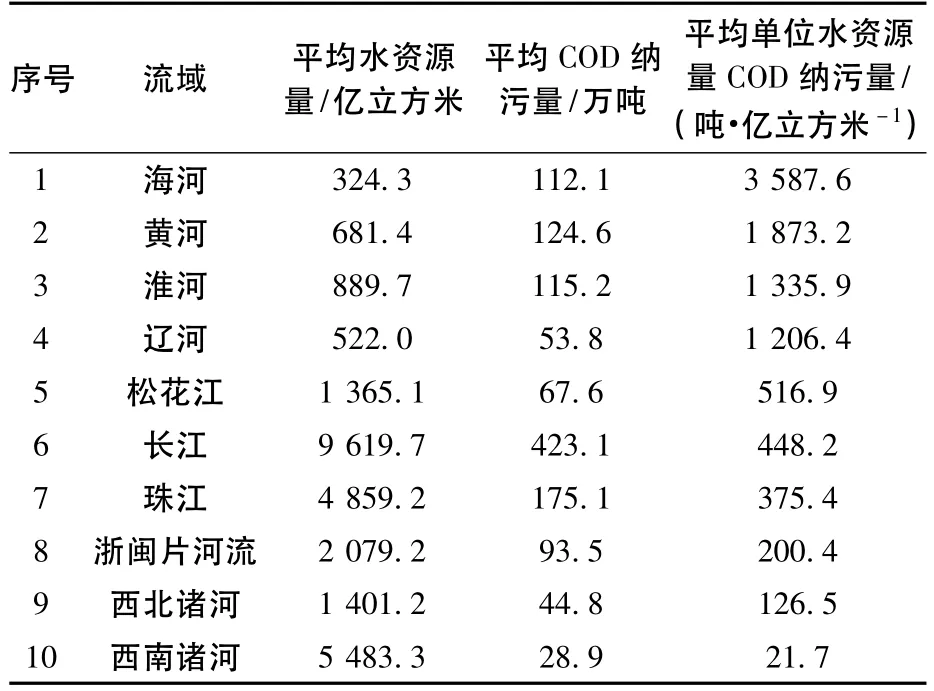

2008—2012年10大流域平均水资源量和COD的纳污情况见表5。

表5 2008—2012年10大流域平均水资源量和COD纳污情况

由表5可见,2008—2012年,各流域平均COD纳污量较高的前5位依次为长江、珠江、黄河、淮河和海河,平均COD纳污量分别为423.1、175.1、124.6、115.2、112.1 万吨,占 10 大流域COD纳污总量的比例分别为34.2%、14.1%、10.1%、9.3%和9.1%。各流域平均水资源量较少的前5位依次为海河、辽河、黄河、淮河和松花江,平均水资源量分别为 324.3、522.0、681.4、889.7、1 365.1亿立方米,占10大流域总量的比例分别为1.2%、1.9%、2.5%、3.3和5.0%。综上,各流域平均单位水资源量COD纳污量排在前5位的依次为海河、黄河、淮河、辽河和松花江,尤其是海河平均单位水资源量COD纳污量高达3 587.6吨/亿立方米。上述5大流域的水资源量仅占全国13.9%却接纳了全国76.8%的COD排放量,其纳污量较高、水资源严重短缺造成了水体自净能力减弱,是流域污染较重的重要原因。

3 结论

1)2008—2013年,全国地表水可比国控断面高锰酸盐指数平均浓度均达标,且呈逐年下降趋势,但年均浓度中位数变化不大,两者差距逐年减小。说明高锰酸盐指数总体污染程度有所减轻,且污染严重断面的污染程度明显减轻。

2)2008—2013年,可比国控断面高锰酸盐指数年均浓度介于2.0~4.0 mg/L的断面数量均为历年最多,比例范围介于37% ~41%。说明断面主体高锰酸盐指数污染程度较轻。

3)2013年与2008年相比,绝大部分断面高锰酸盐指数年均浓度下降,污染减轻;但尚有近三分之一的可比国控断面高锰酸盐指数年均浓度上升,污染加重,应引起充分重视。

4)2008—2013年,污染严重的断面主要分布在海河流域,这与海河流域COD接纳量较高、水资源总量较少有直接关系,海河流域的单位水资源COD负荷为10大流域之首,应进一步多举措并行严控COD排放。

[1]Monika C,Marek W,Maria B,et al.Application of physicochemical data for water-quality assessment of watercourses in the Gdansk Municipality(South Baltic coast) [J].Environmental Monitoring and Assessment,2012,184(4):2 017-2 029.

[2]Prakash R K,Seockheon L,Sushil R K,et al.Spatialtemporal variation and comparative assessment of water qualities of urban river system:a case study of the river Bagmati[J].Environmental Monitoring and Assessment,2007,129(1-3):433-459.

[3]Patrick D,Ricardo F,Roberto U,et al.Evaluation of water quality in the Chillán River(Central Chile)using physicochemical parameters and a modified water quality index[J].Environmental Monitoring and Assessment,2005,110(1-3):301-322.

[4]Nurtac O,Bayram T.Water quality assessment of the Mudurnu River,Turkey,using biotic indices[J].Water Resources Management,2011,25(10):2 487-2 508.

[5]Chang-Soo R.Characterization of water quality in Kansas river using multivariate analysis[J].KSCE Journal of Civil Engineering,1998,2(2):153-162.

[6]Rabia K,Bulent S,Bayram T.Water quality assessment using multivariate statistical methods—A case study:melen river system(turkey)[J].Water Resources Management,2010,24(5):959-978.

[7]刘允,孙宗光.2001-2012年全国水环境质量趋势分析[J].环境化学,2014,33(2):286-291.

[8]彭跃.COD减排现状与水环境改善的响应关系研究[J].现代农业科技,2014,5:241-244.

[9]时文静,卞新民,张尚清,等.江苏省农村地表水功能区水环境高锰酸盐指数评价与空间分析[J].江苏农业科学,2011,39(2):460-463.

[10]顾佳萍,葛元新.六磊塘2005—2012年水质变化趋势分析[J].环境与发展,2014,26(1):185-189.

[11]陈亚萍,康永祥.渭河干流陕西段水体中 CODMn,NH3-N的时空变化特征[J].水土保持通报,2006,26(4):48-51.

[12]岳彩英,魏丽娜.内蒙古河流水质污染特征分析[J].北方环境,2013,25(9):52-55.

[13]乔俊,陈希尧,孟双明,等.松花江黑龙江段水质评价及变化趋势分析[J].山西大同大学学报,2013,29(6):31-33.

[14]环境保护部.2008—2012年中国环境质量报告[M].北京:中国环境科学出版社,2009-2013.

[15]水利部.2008—2012年中国水资源公报[R].北京:水利部,2009-2013.

[16]环境保护部.2008—2012年中国环境统计年报[M].北京:中国环境科学出版社,2009-2013.

[17]环境保护部.2008—2013中国环境状况公报[R].北京:环境保护部,2009-2014.