批评性话语分析视角下两篇社论的分析

2014-10-11刘艳清

刘艳清

(吉林大学,吉林 长春 130012)

引言:和其他新闻报道一样,社论所具有的显著特征之一是使用标题或导语来清晰地表达新闻事件的核心内容和引导读者的注意力吸引读者的兴趣。它们是“报纸拥有者的广泛的意识形态立场的表述”。(Hentry & Tator, 93)换言之,社论没有新闻报道客观。社论的作者尽管被认为是基于事实撰写社论的人,却可以建立论点来说服读者和他们有一样的观点。更重要的是,他们可以鼓动人们去采取一些行动为掌权者服务。

本论文试从批评性话语分析视角探究社论作者在所选两篇社论中所用向读者表达他们的意识形态信息的策略。这里意识形态被定义不同人群所用解释和理解社会运作的“思维框架即语言,观念,范畴,意象思维和表征系统”。(Hall, 26)更重要的是,作为思维的符号系统意识形态组织、保持和固定一定形式的权利关系。(Hall, 1996; van Dijk, 1998a)因为这些是帮助社论家实现他们目的的策略,所以它们具有操纵性。正如范迪克 (van Dijk)所描述的“因为操纵性经常是话语方面的,例如滥用权利,所以它应从批评性话语分析视角研究”。(van Dijk, 2005)

一、文献综述

批评性话语分析

批评性话语分析与其他的话语分析方法的不同之处在于它提供对语言与社会,权力,身份,意识形态等之间关系的解释。它起源于批评语言学,首先作为语言研究和社会研究综合的一种方法出现在英国。(Fairclough,13)范迪克认为批评性话语分析是通过探究话语的语言特征和背景知识来展现隐藏于话语内的意识形态的一种方法。它研究话语策略是怎样被用于维持权力,统治,不平等和偏见的。它被英国社会语言学家费尔克拉夫(Fairclough)定义为:

一种旨在探究话语实践,事件和文本与广泛意义上的社会文化结构,关系和进程之间晦涩的因果关系的话语分析方法;它旨在研究这样的实践,事件和文本是如何出于权力与权力争斗的关系,并被其塑造的;它探索话语与社会关系的不透明性本身为何成为维护权力与霸权的一个因素。(Fairclough, 132-3)

沃达克(Wodak)认为批评性话语分析的目的在于分析通过语言所展示的统治,歧视,权力和控制之间既晦涩又透明的关系。(Wodak, 204)具体而言,批评性话语分析研究以语言形式出现的真实的且长期的社会交际实例。这种批评性分析方法在看待语言与社会的关系和分析与被分析实践之间的关系是与众不同的。(Wodak, 173)

批评性话语分析在国内外的发展

批评语言学的创始者之一福勒(Fowler)认为语言不仅是沟通工具,语言使用和语言形式的选择实际上隐含了意识形态意义。费尔克拉夫(Fairclough)提出支持批评性话语分析的社会理论并做过许多媒介话语的研究。他的三维模型被看作是话语研究的框架。范迪克创建了社会认知模型并将其运用到新闻、学术和政治语篇的分析中。他声称分析的重点在于展示不同话语结构中所表达的意识形态。相对于国外的研究成果,批评性话语分析在国内取得的进展却不是非常可观。批评性话语分析的基本理论和原则在上世纪九十年代才被研究和发展。陈中竺是第一个将批评性话语分析引进中国的学者。辛斌是另一个在批评性话语分析领域有显著贡献的中国学者。从1996到2002,他发表了很多文章来阐述批评性话语分析。通过他的文章,我们了解了批评性话语分析的历史,它的发展进程以及批评性话语分析的方法。

批评性话语分析在媒介话语中的应用

在信息时代,媒体作为信息的主要来源是不应该存在偏见的。然而,事实却不尽然。 正如费尔克拉夫所言“大众媒体的交际内容必须考虑媒体自身的经济和政治立场,即大众媒体运作所在的市场本质,它们和政府之间的关系等等。”(Fairclough, 36) 从批评性话语分析角度研究媒体话语,我们发现(a)人们不能平等地获得媒体信息,“通常是那些已经获得政治、经济或文化方面的其他形式的权力的人最好地获得媒体信息”;(Faircough, 40)(b)如其他的机构一样,媒体也收支于经济方面的决定性因素,也即是广告商跟兴趣的地方;(Chomsky, 1989)(c)媒体为有权力者,社会佼佼者和政府服务,换言之,媒介话语“致力于重现剥削和统治的社会关系。”(Faircough, 44)然而,批评话语分析家们所做的工作远不止于此。他们也在话语层面上研究语言,权力和意识形态的关系。对媒介话语的批评性分析也有助于展现有权力者附加在受统治者身上的意识形态以便帮助后者摆脱操纵。

二、理论框架

社会认知模型下新闻语篇批评性分析的三个维度

在众多显著的批评话语分析学者中,范迪克是媒介语篇研究中被引用和参考最多的一位学者之一。二十世纪八十年代,他开始将话语分析理论应用到集中体现欧洲种族团体和少数民族代表的媒介语篇。他对媒介话语的批评性分析不同之处在于他不仅仅在结构层面更包括创造和接收层面的全面的分析。(Boyd-Barrett, 96)

所谓结构分析,范迪克设定不同描述层面的分析,不仅涉及语法、语音和语义层面也涉及诸如连贯、整体主题和新闻故事话题以及整体的结构安排和语篇中的修辞应用等高级层面的内容。然而,单独的结构分析是不够的,因为他认为话语并非无语境语篇,它出于一定的社会背景下,尤其新闻语篇,涉及创造和接收过程。(van Dijk, 2)

所谓创造过程,范迪克认为是新闻制作的新闻实践和制度性的实践以及不仅在媒介话语创造中扮演重要角色也和媒介话语结构相关的经济和社会实践。

范迪克的另一种分析维度即接收过程涉及对新闻信息的理解,“记忆和重塑过程”。

认知分析

范迪克将社会认知定义为“团体成员的心理表征和心理过程系统”。(van Dijk, 18)这种心理表征经常用于疏远他人。鉴于社论是特殊形式的媒介话语,是被有权力者所使用来表达他们的意见并劝说别人做相同事情的一种功能性文章,认知分析是十分必要的。它可以解释人们是怎样受控于操纵,意识形态是如何传输的。在认知分析中,“通过说‘我们’和‘他们’的维度的心理表征将会被着重分析。换言之,在此类分析中,用有利的话语支持自己一方而对其他却用非有利话语的策略将被着重分析。

三、对《日本时报》的两篇社论的批评性分析

位于中国东海的这些岛屿长期以来就是中日有争议的问题。尤其是当在那一地区发现石油资源时,这一有争议岛屿使中日关系不断恶化。日本使岛屿国有化,遭到中国政府和中国人民的抗议和强烈谴责。本篇文章选取的两篇社论写于日本国有化这有争议岛屿之前。

微观结构层面的分析

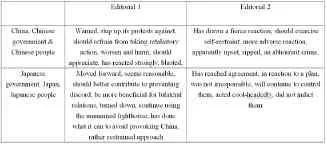

这一层面的分析聚焦对待相关两方即中日两国社论中的词汇选择和句子的使用。以下的表格给出了两篇社论中用来描述中日两国所用词汇的分类。

Table 1

费尔克劳夫(Faircough)强调词汇选择的意识形态意义,并议论到“语篇的用词依靠并有助于主体间的社会关系的建立”。(Faircough, 116)从表1我们可以看出社论作者用更多消极负面的话语来刻画中国和中国人民。这样做给读者留下的印象就是中国自国家领导者到普通老百姓都是非常极端且具有攻击性的。他们善于挑衅,如”warn, reacted strongly, blasted”等词的选择。然而,对日本,人们的印象是他们总是很守规矩,没有极端的动作和言辞。他们做的所有事情都有益于双边关系的发展,例如在社论1中,作者写道”Japan has done what it can to avoid provoking China”。

对两篇社论中情态动词的仔细研究我们发现,”should” 是使用最频繁的情态动词,其次是”will”,”must”只出现过两次。可见社论作者态度非常强烈,对于自己所倡导的希望双方有责任和义务来执行,而对那些自己否定的观点和看法则坚决反对。

出了词汇的选择,句子的意思也可被用于操纵读者的意识形态。在众多句子含义中,预设和蕴含是经常被研究的对象。预设即事先毫无疑问地假定好的事情。在我们所分析的社论一中就有这样的例子,如”The government moved forward to nationalize three of the five islets that compose the Senkaku Island in the East China Sea.” 其中,”natioanlize” 的意思是一个国家的政府从私有个体或机构中获得经济资产或交易的控制权。这样以上的句子无视中日对此岛屿长期的争议,预设钓鱼岛这一有拥有者且它的主人是日本人。

宏观结构层面分析

宏观结构层面在本篇文章中指句子之间的关系,包括语义关系,句法关系和修辞成分以及它们是如何被组织起来为社论家达成目的服务的。

首先,我们先看一下两篇社论的标题,因为标题限定整篇文章的连贯或话语的整体性,同时标题也是读者从新闻报道中留下最深印象的一部分。(van Dijk, 248)从两篇社论的标题即”Senkakus call for self-restraint” 和”posturing over the Senkakus”中我们可以看出社论家有意将有争议岛屿仅仅称作”Senkakus”明确地告诉读者它们没有别的名字,换言之,它们仅仅属于日本完全忽视中国人民的呼声。

其次,从两篇社论的引语中我们看到所有的引语都是中方的。并且所有的引语都来自中国的有权威人士,例如,中国国家主席胡锦涛,总理温家宝,中国外交部和外交部发言人洪磊。多数引语都是直接引语。根据辛斌,直接引语在媒介话语中起着独一无二的作用。又因为它们引自权威人士,所以它们具有特别的说服力。(辛,100)将这些引语和整篇文章结合起来,很容易发现它们加深了中国和中国人民反面形象在人们心中的印象。

最后,通读两篇社论我们很容易发现社论家比较和对比中日双方关于有争议岛屿所作出的不同反应和应对措施。两篇社论都突显日本好的目的和行为,例如,根据社论家,有争议岛屿的国有化将促进双边关系的发展。相比之下,中国的报复性行为只会促使形势恶化并有损双方利益。

结论:在本篇文章中,我论述了社论家所用表达意识形态的策略。通过仔细研究两篇社论的语言特征,我指出在段落中普遍存在一些形式能反映出社论家的意识形态倾向。刻意使用一些词、词组和句子是政治类社论的特征。本篇论文也展示了社论家通过使用一些词汇和论证结构来偏袒“我们”一方。这种心理表征被进一步用于强调所有正面的事情都来自于“我们”而所有反面的事情都来自于“他们”。

[1]Boyd-Barrett, Oliver. 1994. Language and media: a question of convergence.Graddol & Oliver Boyd-Barrett (eds.). Media Texts: Authors and Readers. Clevendon: Multilingual Matters Ltd. (22-29)

[2]Fairclough, N. 1989. Language and power. London: Longman. (116)

[3]Fairclough, N. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Policy Press.(13)

[4]Fairclough, N. 1995. Critical Discourse Analysis. London: Longman Press.(132-3)

[5]Fairclough, N. 1995. Media Discourse. London: Edward Arnold. (36)

[6]Wodak, R. 1995. Critical linguistics and critical discourse analysis. See Verschueren et al. (204-10)

[7]Wodak, R. 1997. Critical discourse analysis and the study of doctor-patient interaction. See Gunnarsson et al. (173-200)

[8]Van Dijk, T. A. 1988. News Analysis: Case Studies of International and National News in the Press. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates

[9]Van Dijk, T. A.. 1998. Critical discourse analysis. Available: http://www.hum.uva.ni/teun/cda.htm (12/ 30/2012)

[10]辛斌. 2005. 批评语言学:理论与应用. 上海:上海外语教育出版社 (100)

[11]徐晓霞. 2008. 中美政治新闻报道的批评性语篇分析. 山东师范大学