那些消失的老照相馆

2014-10-09章开元

章开元

我认识那么个把人,兜里真没几个钱,住的是几百块钱租来的房子,吃的饭很少有一顿超过十块钱的,却偏养出个爱收老照片的“坏毛病”,动不动还要拿出来让我鉴定一番。

说真的,我从十四五岁开始就跟照片打交道,尤其喜欢新闻纪实和家庭生活类照片。如今快六十岁了,由于工作关系确实见过不少稀奇古怪的照片,包括许多现在所谓“惊世的”、“首次披露的”、“绝密的”照片。

但我对这些来路不一、大小不齐的家庭老照片实在说不出什么。记得1980年代老领导还曾带着我到北京档案馆去见识见识,很多也是类似这样“文革”期间从抄家物资中分拣出来的家庭老照片,基本上都没图片说明,背后有个年代人名之类的信息就算不错。难怪现在欧洲国家有一新兴职业,专事辨认老照片上的名人。

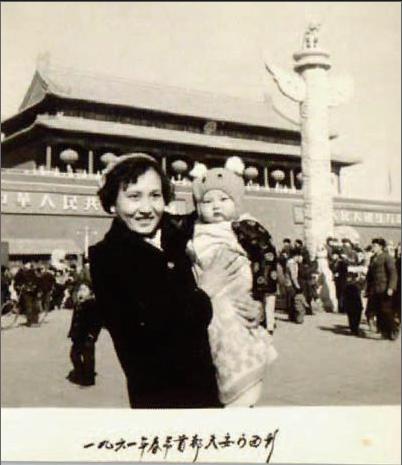

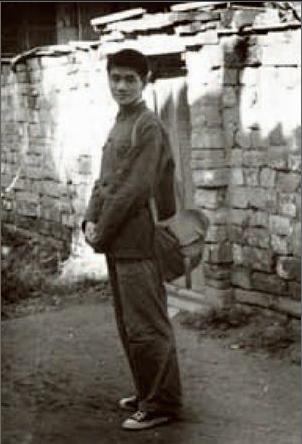

老照片本身不稀奇,谁的老照片、里面照的什么,才是价值的关键,光“老”没用。我现在说的老照片都是来自民间照相馆的那种,尺寸超过5寸的都没几张。我还见过一张竟是2寸带框、带照相馆名的豪华照,也属罕见。可见当年照张照片之不易。这些老照片,不免勾起我对老照相馆的回忆。太早的咱没经历过,1960至1970年代的事情我还比较清楚,因为那时候年轻,记忆力正好。

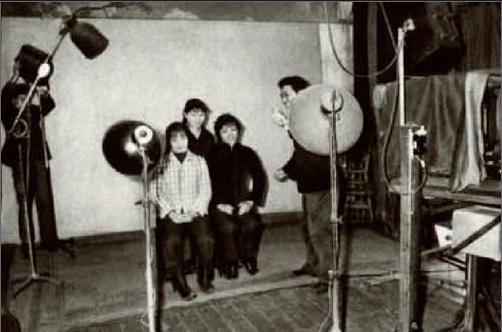

到照相馆工作是件体面的事

大约1971年的时候,我认识的一个人初中毕业,分配到北京朝阳门内大街的一家照相馆工作。这虽然不比到大工厂有面子,但很实惠,谁不照相呀?当时也有分配到煤铺或修自行车的,虽各有各的实惠,但照相馆的技术含量和体面程度总是要高一些。

当时代表中国新闻摄影和后期洗印水平的最高殿堂是新华社和中国图片社,两家实为一家。在这样的地方,4寸以下的照片只算是样片,8寸以上的照片不稀奇。但在民间,8寸大的照片一般人是洗不起的,这样的地方与老百姓不沾边儿。

这个进了照相馆的朋友以前自己就会放大照片,这回算是找对了门。这家照相馆在一栋居民楼的一层,旁边还有一些其他店铺。虽然进了照相馆,但离照相捏皮球(当时座机是气动快门,由一只皮球控制)还相差甚远。当时是大底片,照一张是一张,有捏皮球资格的都是老师傅。

照相馆的生意那时好得出奇,尤其是春节前后,举家照合影的很多。1970年代,一家人分散在天南海北、五湖四海的很多,春节是一个家庭一年中唯一能聚得比较齐的机会,所以照张全家福理所当然,贵点儿就贵点儿了。如此一来,闹得个凡是上点儿档次的照相馆都要排队等候。类似这样的照相馆王府井大街上有两家,一家在南口,一家在百货大楼附近,什么竞争不竞争的,当时谁都忙不过来。

以前在照相馆里工作是很有意思的,既不会坐着没事干,又不会像在一般零售行业的营业员那样被排队的人挤破头—照相馆来多少人也得在外面等着,一个一个来。当年捏皮球的照相技师肯定是见好衣服最多的人:来照相的人家里再困难,进照相馆都要穿身好的,哪怕是借来的,也要撑这个门面。原先照相馆也有到外面揽活的,重要景点都不会落下,团体照也可以上门服务。

相比上海,北京在解放前是一座比较“土”的城市,服装、理发、照相、烹饪水平都不高。北京一向比较拿得出手的行业是古玩字画和旧书行业,在这几方面上海比不了。解放后,中央领导开始察觉到北京在上述几个方面的差距,外国驻华使节想照个相、做件好衣服、弄个头发什么的都找不到地方。

恰逢1950年代中期,国家提倡“美化人民生活”,特地从上海迁京了一些服务水平较高的名店,今天的四联理发店、红都服装店都是那时从上海过来的。“中国照相馆”、“国泰照相馆”也是那时落户北京的。

上海迁京的照相馆当然要在市中心区,位置没得说,价格水平也是当时最高的,所以一般人不到重要时刻,不轻易进门。北京原先分布在各城区的大小照相馆的数量没有确切统计,100来家肯定是有的,满足居民百分之九十以上的需要应该没问题。

尽管当时经济不发达、条件普遍较差,在我印象中,有三类地方的小环境大致还是可以的:一是银行(太破了谁敢往里存钱);二是卖飞机票的地方(太破了谁敢坐它的飞机);再就是照相馆。小地方咱没去过,不清楚,反正省会以上城市都是这样。不管是什么规模的照相馆,里面通常都收拾得很干净,灯光柔和,不像菜市场和百货公司那么嘈杂纷乱。照相馆里的人永远是不多不少,里面有卖照相器材的专柜,以及接活儿的柜台。业务员都是行家,骨子里还都透着几分傲气,虽不是爱搭不理,但热情的也在少数。商业上有个潜规则,凡出售高级商品的,不能太热情,否则掉份儿,这个风气一直保留到现在,不信你就去试试。

拍片冲印放大少不了照相馆

与我缘分最深的是位于京城和平里的那家小照相馆,也在一栋居民楼的底层,现在早没影了。原先那可是一个高雅的地方。这家照相馆我常去,因为即使不在那儿照相,照完的胶片也还是要拿到那儿去冲。自己冲底片实在是件不保险的事,厚了会增加放大照片的时间,薄了则影响照片反差,底片一旦冲坏了想补救都不可能。罗伯特·卡帕在诺曼底拍的照片,就是在冲洗的时候心急火燎,将烤箱温度调得过高,最后大部分底片都烤化了,只剩下一小截。据说卡帕一想到这事就悔恨不已。

冲一卷胶卷多少钱不记得了,好像是1毛5上下,上午送去下午取,有的时候还取不到,心里那个急。摄影人都有个普遍心理,都想早点看到自己的成果,看到冲好的底片,基本上心里就有底了。记得我有一个刘姓朋友给女朋友照了两卷胶片,送到和平里这家照相馆去冲,临下班的时候业务员说还没洗好,让明天早上再来拿,这位朋友等不及,一再说好话,照相馆破例给他冲了,但来不及烤干。长长的胶片,他湿着就拎出来了。随后找到我,让我连夜帮他放大,那叫一个急。

那时冲底片用的是显影罐(也有例外),一次冲不了多少,效率低,冲坏的情况也时有发生,到时照相馆赔你一个胶卷了事。

相比照相,照相馆的另一重要业务是为市民加工放大照片,其中还有手工上色的,我真见过两寸的上色照片,那本事今天看来简直是鬼斧神工啊!修版的较少,那是项高技术活,会的人不多。当时一家人没多少照片,照片出个影儿就算一张,不那么讲究。有的人家有照相簿,有的干脆都放在一个纸盒子里,还有镶在镜框里挂在墙上的。在照相馆制作照片,很少有人放大到5寸以上的,通常都在4寸以下,8寸以上的都属于罕见,一般人放不起。endprint

当时我自己放大照片,用的最多的是放大纸边,新华社摄影部放大车间的边角料,1块钱一包,内部处理,宽度在3寸左右。这种相纸反差低,对我来说不大好用。因为官方摄影机构的胶卷冲的很规范,厚薄适中,加上他们使用的是大型专业放大机,光照强,即使是大尺寸照片边缘部分也很清楚。此外,官方的显影液是专业工作人员用标准量具配出来的,适用于不同厚度的底片,所以他们用(反差较小的)1号放大纸都行。个人就不一样了,首先胶卷厚薄不一,显影液是照相馆里买的标准配方,两毛一包的那种,用不了几次药劲儿就没了,还舍不得换。个人用的就算是苏联的便携式放大机,光照低,放大厚底片需要很长时间,有时上趟厕所的时间都够。还有人用国产甚至自制放大机的,效果就更差了。即便如此,当时能在家里放大照片的人也是凤毛麟角,离不了照相馆那是自然的事。

照相馆的时代如今已一去不返

1919年,毛泽东26岁,才和母亲文氏、两个弟弟一起,在湖南省城长沙的照相馆里拍下了他平生的第一张正规家庭照片,据说他母亲一辈子只照过这一回相。40年后的1959年,毛主席回韶山时才在故居墙上第一次见到这张照片,惊奇地问道:“你们哪儿搞来的?”这张老照片引起他无限的思念和感慨。

从那时到现在才过了多少年,变化就这么大。过去照相是一个相对复杂的过程,首先要有一台相机,就这第一条就难倒很多人。现在带有拍摄功能的手机普及率据说已达到75%,总数远远超过相机,拍摄效果也不乏超过当年一般相机的,所以照相工具现在已经不是问题。当初有了相机,机器不论好坏,还得要有胶卷吧?这在大城市不成问题,而在1960年代以前,在县城里能买到胶卷、能找到一两家可冲洗胶卷的照相馆,就算不易。照相如同开汽车,越照越熟,那年代老捧着相机照的人没几个,一年也照不了两个胶卷,水平之低可想而知。自家拍的照片不是焦点不实,就是曝光欠佳,至于构图和创意,一般人更是谈不上。总之自己照相怎么也比不过正规照相馆,就像自己家烧菜做不过饭馆是一个道理。

照相馆是有一个完整工作流程的,从准备照相机、胶片、灯光等器材,到拍摄、冲洗、制作,个人拍照片不可能事事具备,所以当年的照片很容易辨认出是照相馆的还是“土制”的。我还看过一些外国照相馆里的照片,多是20世纪初的黑白照片,那个质量,真是栩栩如生,出神入化,装裱得也很精致,拿到现在都堪称艺术品。

几十年过去了,虽然一般人拍婚纱或正规人像照还是拍不过照相馆,但必须承认,一家人穿着好衣服走进照相馆的时代一去不返。自己在家放大照片的人虽然还没有绝迹,但也极为稀少。有个玩家跟我说,自己放大照片,得买软化的纯净水,放照片的人自己都舍不得喝,你说这照片得多少钱一张?

摄影这行当被折腾得天翻地覆,归根结底就赖数码技术。天下容易得来的东西价值就低,这是铁定的规律。根据美国新闻聚合网站Buzz Feed 2013年的统计,人类每分钟就有27800幅照片上传到图片分享网站Instagram,该网站2012年一年里有50亿幅照片被分享到社交网站Facebook上,摄影人自己留在手里的还不计算在内。业内人士估计,在2014年,人类全年拍摄照片的总量将达8800亿幅。数码摄影工具让照片的好坏界线变得越来越模糊,因为全世界的工程师都立志要将摄影变得更容易。这就像电脑输入方式一样,以前只有专业人士用复杂的计算机语言才能把信息输入电脑,现在是个人就行。

摄影变得更容易,这可以使大多数人受益,但也让少数专业人士受伤。人生就像是跨过一座高山之后,另一座新的高山又会在前面拔地而起。攀登永无止境,面对新生事物,我们只有坦然接受,对于那些已经失去的东西,大可不必过于留恋,因为不管花多大的代价,谁也留不住,就像那些消失的老照相馆。endprint