任弼时为何被称为“党内的妈妈”

2014-10-09刘明钢

刘明钢

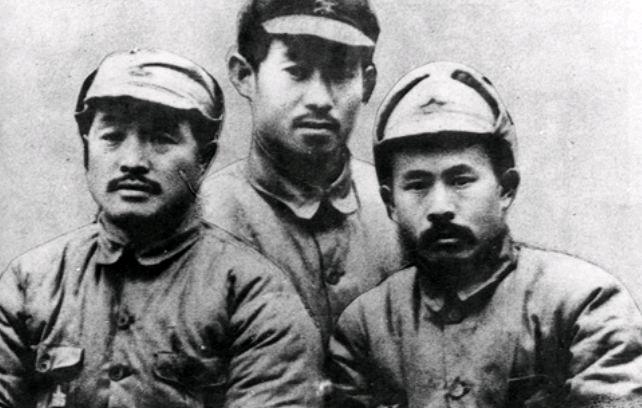

任弼时是第一代党中央领导集体的重要成员,在全党享有崇高的声誉,得到干部、群众普遍的尊敬和爱戴,被亲切地称为“党内的妈妈”。任弼时为什么会获得“党内的妈妈”这种美誉呢?

灵活机智应变,保护了江文、廖承志等一批干部

在土地革命战争前期,各个根据地普遍搞肃反。任弼时到达湘赣苏区时,正赶上肃反。他坚定维护党的团结,充分信任党内的同志,反对轻易搞“路线斗争”,在他的职权范围内,保护了一批干部。

江文是受到任弼时保护的干部之一。

1934年5月,在第五次反“围剿”中,敌人突破永新防线向城区发动进攻,湘赣省委与军区机关紧急撤退,却没有来得及通知无线电中队。时任无线电中队政委的江文得到消息后,当机立断带着电台与人员向城北撤退,两天后才与军区机关会合。人员没有损失,电台也保住了。这本应是个功劳,但却有人告状,说他“动摇,想逃跑”,保卫局也准备逮捕与审判他。

任弼时听了这事后,非常气愤,对保卫局的负责人说:“如果江文同志真想逃跑,就不会拼死突围,更不会再来找我们了!我认为不应该怀疑他。”

考虑到肃反的紧张气氛,任弼时又补充说:“此事由我处理吧。”

随后,他把江文叫来,说:“我是了解你,信任你的。但有人说你的坏话,说你不可靠。在这种时候,还是采取主动为好。你马上召集电台的全体人员开个会,就说因有人怀疑,已向任政委辞去了中队政委的职务,到小电台当队长,主要做技术侦察工作,欢迎同志们的监督考察。”

江文当然明白其良苦用心,立即按着任弼时的指示办了。果然,保卫局没有再追究。不久,红六军团突围西征到湘黔边界,任弼时又把江文叫去,命他继续担任无线电中队的政委。如此算来,距江文去职仅有3个月。对于这件事,江文始终不能忘怀。他称任弼时是“救命恩人”,并说:“没有弼时同志的保护,我的生命就难保了。”

受到任弼时保护的干部还很多,后来担任重要领导职务的张爱萍、王首道、张启龙等都曾受到“残酷斗争,无情打击”,也都是任弼时从“左”倾错误的屠刀下将他们解救出来。

廖承志并没有在任弼时领导下工作,但也因任弼时的保护而获得“解放”。

红二、四方面军长征途中,在一个小山坡上,任弼时正和张国焘谈话,一队被押解的“罪犯”刚好从旁边经过。任弼时打量着其中一位戴眼镜的人,忖度着此人可能就是廖承志。

于是,他径直走过去,伸出手,小声问:“你是廖承志吗?我是任弼时。”

廖承志又惊又疑,连声答道:“是,是我。”

任弼时马上像久别重逢的老朋友一样,紧紧地握着他的手,并高声地问候。

张国焘看到这种情况,赶忙拢了上来,装起笑脸问:“怎么,你们认识?”

任弼时笑着说:“老早就认得,老朋友了!”

其实,这是他们第一次见面。廖承志心如明镜,非常感动,一种温暖油然而生。

任弼时指着武装押送的人员,显出惊异的神情,回头问:“这是怎么一回事?”张国焘异常狼狈。

任弼时见状,也不想让张国焘太难堪,就说:“他是我的朋友,如果他有什么需要的话,请你告诉我。”

张国焘不免尴尬地应答着。此时,凭张国焘的心计,他不一定就会相信任弼时的话。但他毕竟心中有鬼,害怕任弼时的追问,不得不暗中恢复了廖承志、罗世文、朱光等人的部分自由。

此后,廖承志也并未与任弼时一起工作过,但他却永远记住了他们初次相识的情景。10多年过去,任弼时病逝,许多战友满怀悲痛地回忆共同战斗的一件件往事,而廖承志却只写了这么“一点”回忆,他真诚地写道:“实际上弼时同志救了我们。”

充分信任干部,对傅钟、高富有等及时、正面地进行批评教育

任弼时信任干部,让他们在工作中充分发挥才干和创造性。如果发现干部工作中出了偏差和错误,他总是及时指出,及时纠正,决不让问题成堆,再算总账。

长征途中,红二、四方面军在甘孜会师后,按照朱德的意见,任弼时离开了红二方面军,随同总司令部一起行动。任弼时充分利用这个机会,主动找红四方面军的干部谈话,倾听他们的意见,做了许多促进团结的工作。

进入草地的第二天晚上,他与前敌政治部主任傅钟进行彻夜长谈。为了不影响战友的休息,他们走出帐篷,来到一块高地。

任弼时讲述了二方面军的艰难行程,也肯定了四方面军做得好的地方。接着,他严肃地批评道,你们送来的小册子,公开宣传同党中央的分歧,说中央红军“不辞而别”,这样的内容有损于团结,有损于中央的威信,为什么还散发?

随后,任弼时直截了当地问:“去年北上,中央走了,你们为什么那时候不走?”

傅钟不假思索地说:“不知道。”

任弼时十分惊讶。

傅钟说:“当时确实如此,不知道怎么就闹到这个地步。”

任弼时就让傅钟将他的经历和所见所闻详详细细地叙述了一遍。

任弼时敏于事而慎于言,同时也善于抓住要害。听罢,他严肃地问:“中央有没有北上的决议?”

这一问,一针见血,戳中傅钟的要害,尽管草地的凌晨格外寒冷,内疚之情仍令他大汗淋漓。关于制定一、四方面军共同北上的战略方针,中央召开了多次会议,其中有两个会议,傅钟也列席了,但他却没有执行和维护它。

见到傅钟开始认识错误,任弼时没有再说什么,只是要他在天亮后到总司令部机要室看电报,并说:“凡我看过的你都可以看!”

看过电报,傅钟才恍然大悟,原来红一、四方面军分开前后,中央一直坚持两河口会议精神,希望、等待并准备接应四方面军共同北上,对争取张国焘真是做到了仁至义尽了。但这些重要信息都被张国焘封锁了,如果不是任弼时的谈话,他仍然被蒙在鼓里。

第二天晚上,他们的谈话继续进行,任弼时语重心长地指出:“看来,不是中央丢下你们走了,是你们不跟中央走,中央才先走的;责任不在中央,在你们!”

听了这话,傅钟心服口服。

还有一件事,像石头一样压在傅钟的心头,张国焘自立“中央”,搞了个中央委员名单,傅钟也在其中,因此他心里感到有很大的压力。任弼时坚持实事求是的原则,通过调查,对傅钟说:“那个名单全是张国焘和黄超搞的,事是他定的,人是他定的,责任全在张国焘,你们没有任何责任。”听了这话,傅钟一下子轻松了。后来任弼时也没有因此批评上了名单的任何一个同志。

1947年3月,中共中央撤离延安,任弼时与毛泽东、周恩来一起转战陕北。8月20日,西北野战军在沙家店一举歼敌6000余人。这一胜利彻底扭转了西北战局,也使中央纵队的处境大为改善,部队士气旺盛,情绪高涨,前所未有。但最棘手的问题却依然存在,那就是缺少粮食,饥饿困扰着每一个人。战士每人每天只有半斤黑豆。日夜兼程的行军,没日没夜地赶路,每天只有那么一点粮食,哪里够吃?为了维持生计,前线司令部下令杀马吃肉。

在战士的眼中,马是情同手足的战友,杀马吃肉,是万不得已的办法。自从允许杀马充饥后,中央纵队的战士也在战场附近捡回两匹受伤的马,并宰杀了一匹。在梁家岔住了4天之后,部队又出发了,战士的干粮袋增加了新的内容,鼓鼓囊囊起来。任弼时发现这种变化,马上找到手枪连连长高富有,问:“你们手枪连有没有捡回马来?”

“有。都是没有人要的,本来想送回去,可也不方便;喂养吧,也没有饲草,没有办法,就杀了一匹。”

“吃了没有?”任弼时认真地追问着。

“吃了一些,还剩下一些。”高富有如实回答。

任弼时严肃地说:“这样做是不行的,一切缴获要归公嘛。战场上的任何物品,任何东西,都不能变成个人的,也不能变成小单位的。你们的口粮是少了点儿,不过,每天也有半斤,比前方还是强多了。”

听了任弼时的批评,高富有感到非常惭愧。他与同志们一合计,大家一致同意,把那匹没有宰掉的伤马和那些还没吃掉的马肉,一起缴了上去。

8月23日,毛泽东、周恩来、任弼时等转移到葭县一个小镇,在那里住了将近一个月。这是转战陕北期间粮食最困难的一段时间。由于及时进行思想教育,机关人员与警卫战士再也没有发生违反纪律的情况。

认真审查干部,把对组织负责与对个人负责统一起来

1938年3月,任弼时到莫斯科接替王明任中共驻共产国际代表团负责人。他到职后,在秘书师哲的协助下,认真地清理前任留下来的诸多问题,发现了陈郁的8次申述书。

陈郁,中共著名的革命活动家,参加过省港大罢工和广州起义,六大中央委员,六届四中全会上补选为中央政治局候补委员。1931年到苏联学习,因同王明持不同意见,受到不公正的严重警告处分,并被送到斯大林拖拉机厂劳动改造,一干就是七八年,无人过问。陈郁一再上书,提出申述,都被王明无理扣压,不予理睬。

任弼时获悉此事,十分气愤:“这真是一件令人难以置信的事情!处理了一位中央政治局候补委员,自己回国去了,却没有任何交代,好像这个人在世界上根本就不存在似的!”他仔细审查了对陈郁的处分决定,认为理由站不住脚,随即向共产国际作了汇报,并决定召陈郁到莫斯科问明情况。

陈郁走进中共代表团办公室,任弼时一见,急忙走过去,一把握住他的手,抱歉地说:“真是对不起,陈郁同志,关于你的情况,我们知道得太晚了。”

几句话,令陈郁热泪盈眶。他倾诉了这些年的坎坷遭遇,激动得要求马上回国参加战斗。任弼时认真地说:“由于报批复查需要一定的时间,请耐心地等一等,我一定负责督促共产国际干部处尽快解决。”共产国际监察委员会研究了陈郁的全部材料,决定取消给他的处分,并恢复了他的组织关系。1940年3月,任弼时回国,偕陈郁一同回到延安。

同是中共驻共产国际的代表,对待同志的态度却完全不同。难怪以后的几十年中,每当陈郁回忆起这件往事,就潸然泪下,说:“怪不得很多同志都称赞弼时同志是‘党内的妈妈,我认为,对于这个光荣称号,他是当之无愧的!”

回到延安后,任弼时一项重要的工作就是审查七大代表资格。这是一项既严肃又复杂的工作。从党的六大到七大,时间相隔17年之久,至1940年正式进行代表资格审查时,也有12年之久。七大代表来自全国不同的地区,有的来自根据地,有的来自国统区,有的来自敌占区,其中有的同志曾遭受过国民党的逮捕关押,情况异常复杂,而且信息闭塞,这都为资格审查工作增加了困难。本着对组织负责与对个人负责一致性的原则,任弼时认真听取委员的工作汇报,仔细分析现有资料,并设法寻找充分的旁证;可能的话,直接与本人交谈,力求准确掌握被审查人的全面情况,作出正确的结论。

一次,审查一位在白区担任省委书记的代表,任弼时让师哲一同参加谈话。在谈话中,师哲发现这位同志在撒谎,就有些着急,而任弼时却不慌不忙地耐心听着。因为当时只是怀疑,没有确凿的证据。之后,为核实他是否曾经被捕过,任弼时又和陈云、王鹤寿一起找到与之有过工作关系的同志调查,再找本人谈话,终于把问题搞清楚了。对于任弼时这种极端认真、极端负责的工作精神,师哲非常钦佩,说:“经多年的体会,我发现这里有一个十分重要的奥秘,就是弼时对任何一位遇到不幸的同志,不论犯的是什么错误,问题多么严重,或他的思想上、精神上有多么沉重的负担,弼时总是不加重他们的包袱,设身处地替他们着想,对他们的处境、问题的性质以及事情发生的原因作深入的研究,准确掌握真实情况,然后心平气和地分析问题,讲清道理,指出问题的实质之所在和改过自新之路。”

虚心听取干部的意见,为干部指点工作方向

有一次师哲向他反映一个问题,任弼时细心地听着,在某一点上师哲讲得有些偏差,任弼时立刻予以纠正。这时,师哲才知道对他所反映的问题任弼时是完全了解的。于是,他好奇地问:“既然对我反映的问题完全了解,为何还要听我的汇报呢?”

“你兴致勃勃地反映情况,我怎能给你浇冷水呢?”任弼时笑着回答。

“你能耐心听,这使我很感动,但却耽误了你的时间啊!”

任弼时解释说:“听取下级汇报,反映情况,是领导干部的基本职责之一。”

听了这句话,师哲深受启发。后来他很有感触地说:“正因为弼时善于同干部、群众商量问题、征询意见,采纳别人的建议,所以他的指示和意见较易得到贯彻执行。”

1946年的春天,中共华东局领导委派杜前、马仪、李云洁、李诚等几位负责青年工作的干部,到延安向党中央汇报工作。任弼时在杨家岭中央青委机关听取汇报并参加讨论会。

会议持续了两个月,在此期间,中央青委的同志每隔几天都要到枣园向任弼时汇报。每次汇报,总感到十分亲切。他们后来回忆说:“任弼时同志是全党最受崇敬的领导之一。和人相见,他的脸上总是挂着慈祥、和善的笑容,热情地同你打招呼、握手,亲切地让你坐在他身旁。谈话时,他总是凝神聚目静听着你的诉说,不喜欢打断别人的发言。他习惯于倾听别人的讲话,同时边听边判断。这中间,绝无漫不经心。当你的发言结束后,他才说说他的分析、他的见解,回答你最需要回答的问题。他常用同你商量的口吻说:‘你看这样好不好?‘是不是这样的?”

青委的同志在汇报中也谈到自己的苦闷:在中国革命历史上,青年工作曾有过辉煌的过去,青年作用曾得到充分的发挥,但在1942年中央批评青年工作的一些失误之后,出现了松懈无力、缺乏领导的新情况,有些地区的青年组织已经是名存实亡,处于取消或半取消状态。青年工作没有明确的任务,青年工作干部弄不清该干什么,因而普遍不安心。

在青委同志陈述的过程中,任弼时始终默默地倾听,认真地思索,终于形成了意见。他缓缓地说:“你们研究一下看,是否可以搞青年团?过去,在七大的时候,冯文彬、李昌他们曾提议要建立青年团。那时,中央不同意,我也不同意。现在你们可以再研究一下,是否可以建立青年团。”

任弼时的意见高屋建瓴,明确了青年工作的方向,使参加讨论的同志异常兴奋。

关怀、爱护干部,想方设法为他们排忧解难

任弼时平易近人、和蔼可亲,无微不至地体贴、关怀、爱护干部,无论走到哪里,都要想方设法替他们排忧解难。

1940年5月间,任弼时和李富春乘车到真武洞去视察七大会址,路经安塞县侯家沟,遂将车子停在一所小学门前,下车走进这所小学。任弼时有一个习惯,走到哪里,就把调查研究搞到哪里。在同校长的谈话中,得知该校有位女教师姓贾,是陕西韩城人。任弼时迫不及待地问:“她的女儿是不是叫师秋朗?”

校长很惊讶:“你怎么知道?”

任弼时说:“先不谈这个,赶紧把他们请来。”

贾老师带着女儿来了。经过了解,任弼时断定她们就是师哲下落不明的妻女,于是把她们带回延安。师哲见到离别15年的妻子、女儿,异常激动。以后,他们念念不忘,是任弼时使他们全家得以团圆。

其实,师哲并没有请求组织的帮助。任弼时不过是在一次聊天中,了解到师哲家庭的情况,就记在心中,一有机会就帮助寻找。功夫不负有心人,终于被他找到了。

抗战胜利后,中央决定派出东北干部团日夜兼程挺进东北。时任延安市青年救国联合会宣传部长兼青年俱乐部主任的东北人褚志远即是东北干部团的成员之一。接令后临行前,褚志远去枣园向任弼时辞别。任弼时和蔼地询问了他的近况,关切地说:“去东北的路程很远,相隔这些年,那里的情况你已经不甚了解,把孩子交给党中央和我,别带了。等到那里打开局面,站稳脚跟,中央再负责把孩子给你们送去。”褚志远的儿子延风当时还不满两岁,带去东北确实有困难,但他又想,哪能给中央首长增添麻烦呢!而且中央组织部对此已有安排,通知他必须带着小孩,组成东北干部团第十一中队家属队化装挺进东北。老首长细致入微的关心使褚志远十分感动。临走时,任弼时还语重心长地叮咛:“你是东北干部,又是青年人,10年没回家了。到家乡后,要和那里的群众打成一片,要戒骄戒躁,万不可有衣锦还乡、荣归故里的想法。我党在那里的威望很高,要为党多做工作。”

不久,褚志远随东北干部团徒步离开了延安。以后,他再也没有见到任弼时,但这次谈话却永远地铭刻在他的记忆中。

任弼时很注意节约,进入北平后,工作人员进城办事,经任弼时同意,可以用配给他的那辆旧吉普车。但他总一再叮嘱,最好把进城要办的事集中起来一起办,这样可以减少用车次数,节省汽油。有一天半夜,任弼时秘书的爱人临产,当时任弼时刚吃安眠药入睡了,工作人员不好打扰他,就用三轮车把产妇送到医院。第二天他知道了这件事很生气,批评工作人员太机械,该用车也不用,如果孩子生在路上怎么办?出了事怎么办?工作人员虽然受到批评,但心中暖暖的。