矩形顶管地下通道的设计

2014-09-27刘发前卢永成

刘发前,卢永成

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市 200092)

0 前言

随着城市化的发展,道路快速化、施工便利性和减小施工对社会环境的影响是城市规划中必须考虑的因素之一,因此人行过街地下通道逐渐受到城市建设者的青睐。早在上世纪90年代,上海人民大厦人行连通道就采用了矩形顶管的施工方法。近年来很多城市均出现了矩形顶管施工的人行通道,如南京水西门大街连通道、上海茅台路人行连通道等等,乌鲁木齐亦有多座矩形通道正在施工。为推广矩形顶管施工方法在短距离地下通道的应用,本文以南京师范大学附属中学地下人行通道工程为背景,详细介绍该工程的设计方案与各位专家同行一起探讨。本文旨在抛砖引玉,希望引起专家同行的兴趣,共同推进矩形顶管法的设计发展。

1 工程概况

根据南师附中总体布局,现状察哈尔路横穿校区形成了南、北两部分。南校区由行政大楼和教学楼组成,是师生工作和学习的主要场所;北校区主要是体育活动中心,是师生休闲活动的区域,南北校区的来往非常频繁。如此,察哈尔路成了快速顺利来往的主要障碍,实施南北校区的无障碍连通势在必行。

察哈尔路是江北大桥左转下匝道的主要路口,交通繁忙且管线密集,为了达到社会影响和经济最优化,需在察哈尔路下新建一人行通道,采用矩形顶管作业方式。通道净尺寸为5.5m×3.3m,结构壁厚50 cm,横断面如图1所示。根据地形图和物探资料,察哈尔路上自北向南的管线密集,详见表1所列。其中直径40 cm污水管距离通道结构最近,约164 cm,是受顶管施工影响最大的管线,也是该工程施工控制的关键。

图1 顶进段标准横断面图

表1 察哈尔路上管线统计表

2 工程地质水文条件

根据地质详勘报告,地貌类型属于古秦淮河漫滩地貌单元。按岩土体成因类型、时代、埋藏分布特征及物理力学性质指标的异同性,把岩土体划分为11个工程地质层,与该工程相关的土层具体分述如下(见表2)。

表2 土层分布表

场区未见地表水,地下水类型主要为孔隙潜水和基岩裂隙水。

孔隙潜水主要赋存于表层填土和②5层以浅的各砂性土层中,主要接受大气降水和地表水补给;勘察期间钻孔内初见水位埋深为1.60~2.10m;稳定水位埋深为1.50~1.90 m,平均值1.68 m。水位变化受大气降水的影响有升降变化,年变化幅度约1.50 m,年最高地下水位可按埋深0.50 m考虑。基岩裂隙水对该工程无影响。

3 详细设计方案

人行通道始于南侧篮球场,沿弧形(R=20 m)梯道下至最低点,经下穿察哈尔路到达北校区,与体育馆地下一层连接,其平面总图如图2所示。该工程全长84.152 m,分为顶进施工段和明挖施工段两部分。下穿察哈尔路段为顶进施工,长度约44.9 m。南校区设置始发工作井,平面投影尺寸为9.4 m×9.2 m;北侧设置接收工作井,平面尺寸为5.5m×8.6m。两侧明挖段分别长为23.6m(南侧)和15.652 m(北侧接体育馆)。工作井和明挖施工段均位于南师附中学校围墙内,不占用察哈尔路的空间。本文仅对工作井和顶进段的主体结构和防水进行详细介绍,明挖段与常规工程类似,在此不再赘述。

3.1 主体结构设计

整个地下通道结构纵断面如图3所示。

图2 地下通道平面位置示意图

始发工作井的平尺寸为9.2 m×9.4 m,上部开口以满足机械吊装、管节吊装和出料等功能(见图4)。围护结构采用Ф850 mmSMW工法桩加角撑的常规型式,不影响盾构机的吊装、拼装。顶管机为DFY型土压平衡矩形顶管机(见图5),断面尺寸为6.54 m×4.34 m,长为5.3 m,总重量达110 t。施工时分两次吊装,就位后进行拼装。始发工作井既是顶进段的始发作业平台,同时作为顶进段的后靠背,应满足最大顶力的要求。因此,在顶管机的后部(后靠部位) 5m范围内采用Ф850 mm三轴水泥土搅拌桩加固以提供足够的后靠力,详细计算如下:

最大顶进力:F0+2·a·b·L·fk+NF

对于土压平衡顶管机,端阻力NF为:

由于顶管段上面一半位于②3粉土层,下面一半位于②4粉砂层,参照《地基基础设计规范》(上海)[1],采用触变泥浆减阻措施时管壁与土的平均摩阻力,粉性土与钢筋混凝土之间的摩阻力为5.0~8.0 kPa,粉细砂与钢筋混凝土管的摩阻力为8~11 kPa,则:

图3 地下通道结构纵断面图

图4 南侧工作井示意图

图5 DFY型矩形顶管机实景

参考《地下工程设计与施工手册》[2]中钢板桩后靠的设计方法,承压壁后面的土压力假定为均匀分布,而板桩两端的土压力为零,即整个土压反力成梯形分布。承压壁后的土压力均值为:

这里假定顶铁的尺寸即为通道结构的尺寸,所得结果偏于保守。而在顶铁顶部的被动土压力为:

其中c值取100 kPa,为水泥土搅拌桩加固后的等代黏聚力,取值亦比较保守;φ取②3层土的内摩擦角27.1°,可见后靠背的设计满足最大顶力要求。

该工程下部为规划地铁7号线,工作井与地铁隧洞的净距为2.45 m。由于线位尚未确定,因此为了不给将来地铁施工带来影响,在工作井下部不设任何混凝土结构。为了确保结构本身在地铁施工后的安全,在工作井下1.6 m厚度范围进行Ф850 mm三轴水泥土搅拌桩加固,增强土体刚度,同时防止盾构推进时上部大面积坍塌。

在顶管机出洞面四周设计为梁柱连接的框架结构,出洞口处仅为素混凝土,以便于顶管机出洞时切割容易。顶管机出洞段3 m范围内亦采用Ф850 mm三轴水泥土搅拌桩加固以确保出洞时出现渗漏和土体坍塌。顶进节段的最后一节位于工作井的梁(AL1-B)上,当顶进完成后,工作井与踏步冲突的部分墙体需凿除并在井内设置通道踏步。为此,为使得工作井内段与顶进段不会产生差异沉降,在踏步下部分均用C20素混凝土填筑,在两侧仅采用素土填筑,一方面满足梯道板下的刚度平衡,又使得工程最为经济。

北侧接收井位于西侧文化墙和东侧地下体育场之间,在围护结构施工时体育场的围护结构和侧墙已施工完成。因此,接收井的围护结构施工作业空间很小,东西方向宽度仅12 m左右,经多方案比较确定采用16 m长钻孔灌注桩加高压旋喷桩的围护形式,高压旋喷桩桩底进入3层不透水层。考虑到体育场基坑开挖到坑底时,此处曾出现过管涌问题,而该接收井的止水帷幕由于场地限制仅能采用高压旋喷桩,因此采用两排Ф800@500布置,以进一步防止工作井基坑施工过程中管涌问题的发生。

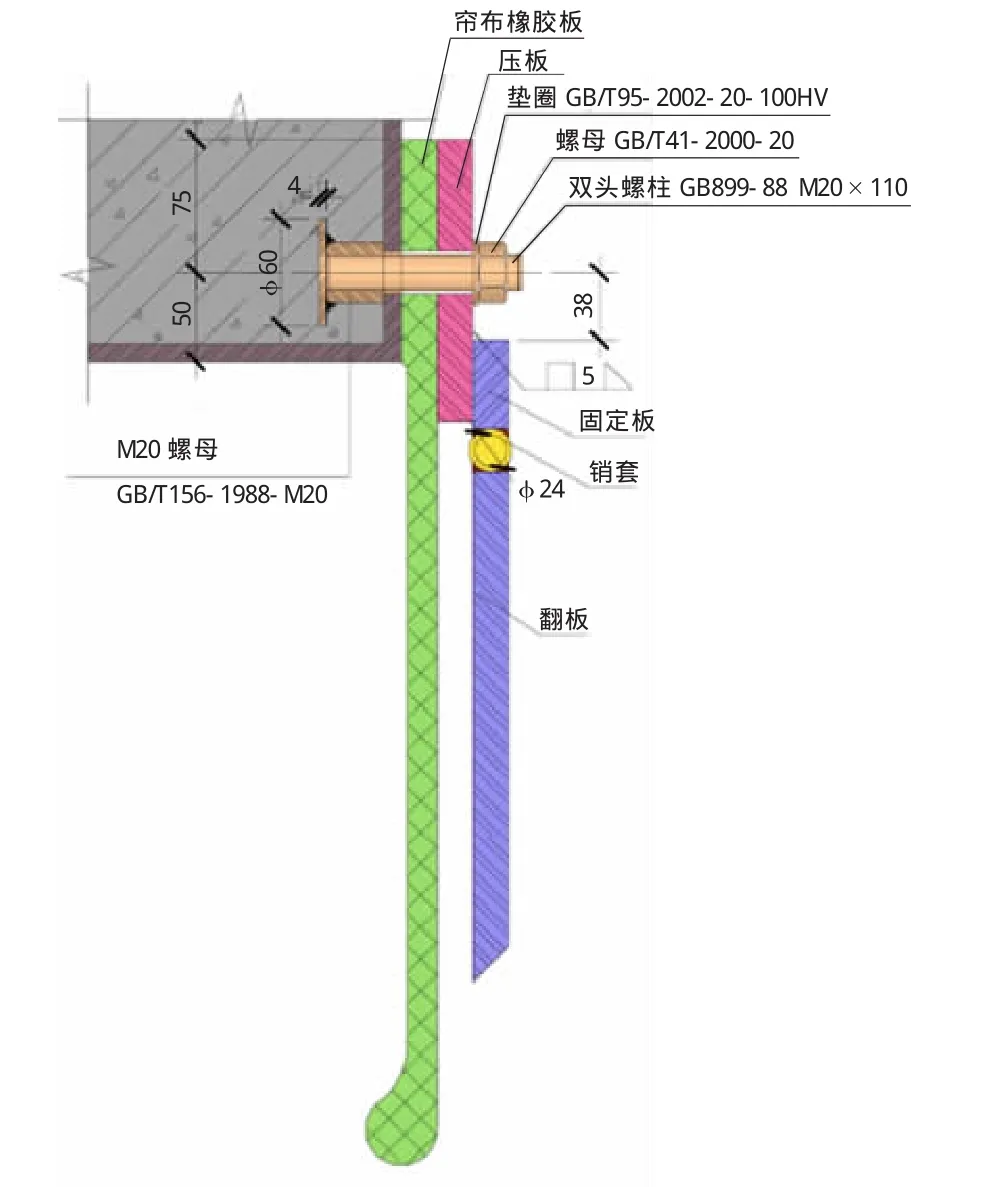

3.2 防水结构设计

由于洞圈与管节间存在着15 cm的建筑空隙,在顶管出洞及正常顶进过程中极易出现外部土体及触变泥浆涌入始发井内的严重质量安全事故。为防止此类事故发生,施工前在洞圈上安装帘布橡胶板密封洞圈,其详细设计如图6所示。洞口止水装置应安装在洞口设计预留法兰上。由橡胶止水圈与翻板组成,需与设计管位保持同心,误差小于2 mm。安装前须对帘布橡胶板上所开螺孔位置、尺寸进行复核,确保其与洞圈上预留螺孔位置一致。安装顺序自上而下进行。压板螺栓应可靠拧紧,使帘布橡胶板紧贴洞门,防止矩形顶管出洞后浆液泄漏。

图6 出洞处止水装置示意图

第一节管节需进入接收井,且突出接收工作井部分需截断以便于与接收井封闭、设置防水措施。以顶管管节侧墙为例,在接收井测区内预埋锚筋和100 mm×10 mm厚钢板,与第一节管节上预埋的100 mm×20 mm钢板交叉(见图7)。为防止外界地下水进入接收井,在管节与接收井外墙之间(约150 mm宽)填筑微膨胀混凝土,并在与预埋钢板相接的位置设置遇水膨胀橡胶止水条;同时,用一200 mm×20 mm钢板连接管节和接收井侧墙上的预埋钢板,并在外侧浇注止水梁,如此多道止水措施,确保止水效果。

图7 第一节管节与接收井外墙间防水措施示意图

管节之间的防水详细构造如图8所示,两管节之间的变形缝处填塞胶合板,在中间处布置一弹性密封垫,靠近结构内侧的梯形区域内填塞聚乙烯密封胶和高模量聚氨酯密封胶。结构内、外侧均焊制不同厚度的钢板(钢套环),在外侧做成承插式的接头、内侧两钢板之间再用一等厚钢板连接。结构外侧做成两层台阶式型式,第一级台阶高12mm,与下一管节的钢套环之间布置一35 mm厚的止水圈,并用一8 mm厚的钢板固定;第二节台阶高20mm,为钢套环的插入空间,施工完成后在两者空隙内注浆以密实空隙。为防止后续管节与刚套环之间渗漏水,在两者接触处布置一遇水膨胀橡胶条(两端用Ф6 mm圆钢固定)。通过重重防水措施,确保施工和运营过程中有效防水。

图8 管节拼接防水布置详图

4 结语

通过南师附中地下人行通道的案例,可感受到矩形顶管法带来的安全、便利。在该工程中,顶进过程中路面的沉降约为2~3 cm,在可接受的范围内。由于接收井处施工区域非常狭窄,给施工带来了较大困难,通过多方案比选,确定利用钻孔灌注桩加双排高压旋转桩的止水帷幕是非常安全的。整个工程施工速度较快,对社会影响又小,是一种值得推广的方案,该工程的设计亦可供将来类似工程参考。

[1]DGJ08-11-2010/J11595-2010,地基基础设计规范(上海)[S].

[2]夏明耀,曾进伦主编.地下工程设计施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.