新型的列车运行安全监督系统研究

2014-09-26陈艳华任荔娜

陈艳华,任荔娜,高 玉

(西安铁路职业技术学院 电子信息系, 陕西 西安 710014)

近几年随着我国高速铁路的迅猛发展,多条线路相继运营通车,为人们出行提供了便利。当列车运行速度超过160 km/h时,司机看到地面的轨旁信号已不准确,需通过车载信号的显示作为主体信号指示列车运行。前后列车必须保持一定的安全间隔,有数据显示当时速200公里的列车制动距离约为3.9公里,而时速300公里的列车制动距离约为6公里。那么,目前此安全间隔是通过列车运行控制系统(即CTCS,以下简称列控系统)来保证的。

轨道电路是列控系统中的基础设备之一,如果无轨道电路就无法实现列车运行自动控制,设备的好坏,直接影响铁路运输的安全和效率。 轨道电路只有一套设备,没有冗余度,一旦故障只好停用。在使用过程中轨面或车轮污染等原因引起分路不良,会造成有车线接车的重大事故,酿成非常惨痛的教训[1]。

为彻底根除此类事故发生,必须有创新思想,从一个新的思路出发,再研制一套安全可靠、经济、易实现的监督设备,以克服“压不死”和无冗余度的问题,利用技术成熟的RFID无线射频识别技术,移植过来以确保行车安全[2]。

1 RFID技术简介

RFID技术是一种智能识别技术,即无线射频识别技术(Radio Frequency Identifrcation,RFID),该技术最早应用于二战中飞机的敌我目标识别,伴随着大规模集成电路、网络通信、信息安全等电子技术的发展,近年来已进入商业化应用阶段。RFID具有自动识别和数据采集功能,被公认为21世纪十大重要技术之一。

目前的自动识别技术中,因为成本相对较低而采用磁卡和条码方式,但两种方式数据的存储量很小,只读不能改写,而且都容易磨损。而RFID技术工作无需接触,不存在机械磨损,寿命长;处理数据的距离远、精度高;抗干扰性能强;支持数据的双向操作,可读可写。

RFID是一项利用射频信号进行非接触式双向通信,自动识别目标对象并获取相关信息数据的无线通信技术。世界其他国家研究机构预测,RFID在2013年产值可达210亿美元,可见此技术的潜能及发展性不可估量。RFID技术主要由电子标签、识读器和数据处理系统3大部分组成。其组成如图1所示。

图1 RFID技术组成框图Fig. 1 RFID technology composition diagram

2 系统组成

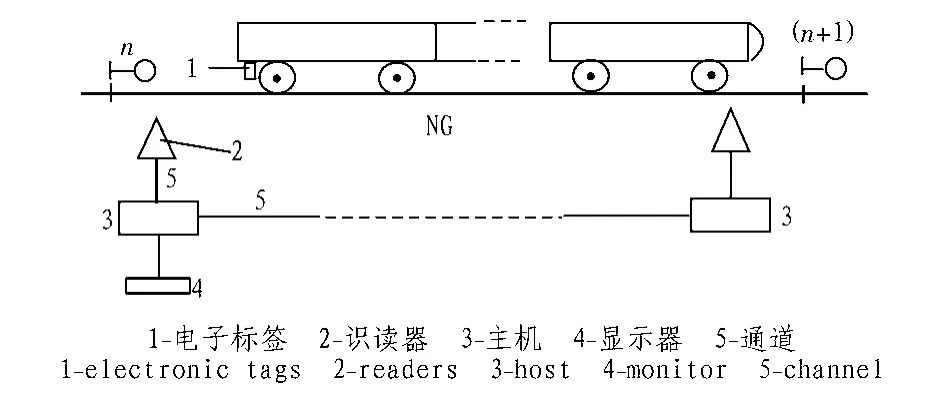

以一个闭塞分区为例,系统由电子标签、识读器、主机、显示器、通道5大部分组成,如图2所示。

图2 防追尾安全监督系统Fig. 2 rear-end security monitoring system

2.1 电子标签

RFID电子标签是一个微型的无线接发装置,并且是RFID系统真正的信息载体。电子标签一般由标签天线和集成芯片组成。由于每个RFID标签具有自身的编码,将其加载于目标上,通过电磁波与识读器进行数据交换,从而实现数据处理等功能。RFID标签相当于条形码技术中的条码信息,实现数据信息的存储。当识读器查询时,它迅速将数据传给识读器,目前在工业、交通、商业等方面用途非常广泛。

标签根据内部是否装有电池为其供电,可将其分有源电子标签、无源电子标签和半无源电子标签3种类型。有源电子标签又称为主动标签,内装有电池,阅读距离较远,但成本高、体积大、电池的寿命有限。无源电子标签又称为被动标签,内无电池,依靠电磁感应供电,即从射频能量中获取脉冲,整流并给电容充电,电容电压经过稳压后作为工作电压,具有永久的使用期,价格和体积都决定了无源电子标签是发展的主流。半无源电子标签的特点是介于有源电子标签和无源电子标签之间,亦称为半主动式标签,其结构类似于被动式,不过它多了一个小型电池。但电池仅对标签内要求供电维持数据的电路或标签芯片工作所需的电压作辅助支持,标签电路本身耗电很少,标签未进入工作状态前,一直处于休眠状态,相当于无源标签,因而电池寿命较长。比起被动式,半主动式有更快的反应速度,更好的效率。由于半主动式标签兼顾了有源与无源电子标签的优点,性价比较高,因而本设备采用此种类型[3-4]。

2.2 识读器

识读器是一个扑捉和处理RFID标签数据的装置,负责读取或写入标签信息。根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,它可以单独完成数据的处理功能,是RFID系统信息控制和处理中心;也可以与计算机或其它系统进行接口,完成对信息载体的操作。识读器通常由收发模块、控制模块、天线和接口单元组成。识读器工作时首先激活电子标签,半主动电子标签被激活后,立即将数据发射出去,识读器收到信息后进行处理,将其结果传输到主机[5-6]。此外,一些识读器还具有一定的接口功能,通过接口实现与其他应用系统间的数据传输。

2.3 主机

主机的主要功能是接收识读器的信息,完成数据信息的存储、管理以及对电子标签进行读写控制。从识读器接收到的射频脉冲中解调出数据,即当目标对象进入天线工作区域时会产生感应电流,电子标签根据感应到的能量发送出存储的信息,并送到控制逻辑,控制逻辑通过接收的指令完成数据信息的存储及管理,主机根据逻辑运算判断该电子标签的合法性,将其结果传输到执行机构,针对不同的设置做出相应的处理和控制,实现对电子标签的读写操作。其应用数据库软件现有的类型不一,根据各自所需进行选择[7]。

2.4 显示器

通过灯光或音响将闭塞分区空闲或被占用的状态显示出来,从而向操作人员提供更加丰富,更加直观的声、像、图文显示信息。而且人机交互功能较易实现。

2.5 通道

将主机与识读器连接,用于之间的数据通信,具体可采用两种方式,即有线和无线。有线成本相对较高,尤其是后期进行重新规划和调整则更显出无线技术的优势,但在传输质量、时间以及安全性方面,有线方式则占优势。无线相对技术复杂,但却具有极高的移动性和灵活性,使其成为后起之秀。

3 基本工作原理

当列车进入NG区段时,识读器通过发射天线,将要发送的信息经编码后加载到高频载波信号上发送。列车尾部通过识读器时,电子标签对象内会产生感应电流,电子标签利用感应电流产生的能量作为激励信号,将存储在芯片中的信息发射出去,进行解调和解码后,对命令请求、权限等进行判断,若为读命令,则从存储器中读取有关信息,经处理后通过天线再发送给识读器,识读器收到数据信息后,经处理由通道传给主机,主机收到信息,经变换、处理后送至数据处理系统。同时输出显示区段有车占用。

列车尾部出清NG区段,电子标签收到查询信息,立即将数据发送出去,识读器收到电子标签的数据信息后,经处理传输到主机,主机根据两个识读器送来的信息,判断比较相同后使主机复位,显示器恢复初始状态[8-9]。

4 几个问题探讨

4.1 传输通道

电子标签与识读器间的通信,询问信息可采用高频3-30 MHz,电子标签发射信息可采用超高频300~500 MHz。识读器与主机间的信息传输,可采用实回线或无线,无线可采用铁路专用通道。

4.2 试验段选用客运专线

客运专线信号系统为防止列车追尾事故的发生,主要采用防撞技术系统、调度、人工监视、险情告警系统、制动等措施。而其中直接涉及人的因素较多,因此客运专线信号系统为确保安全,应采用多套冗余的方案,并且各系统的技术原理应不同,独立研发,独立运行,独立联锁[10]。

4.3 可用安全与门方式接入主系统的执行部分

为进一步提高系统的安全性,当设备运行稳定后,对系统的执行部分采用安全与门设计,即采用两套执行系统进行输入,对输入数据进行比较,结果一致认为系统正常,否则不予输出,同时进行报警。

5 结束语

列控系统目前是铁路信号领域普遍采用的安全技术装备,我国相关技术已运用成熟,但由于人为管理等因素,还存在一定的安全隐患。

通过本文的介绍,可以看出将RFID无线射频识别技术引入列车防追尾安全监督系统中,用来实现对轨道电路的监督是行之有效的,能够更有效的控制列车运行,减少列车冒进行驶引起的事故,以此更加确保行车的安全。RFID技术在很大程度上节省了人工成本,提高作业精确性,加快数据处理速度,其应用的优势是非常显著的[11]。虽然目前RFID技术也存在一些问题和弊端,例如总体上还不够完善,还存在一定的差错率。识读器和电子标签容易受环境干扰,但随着技术的发展和创新,RFID技术将会日趋完善,从而会更好的应用于本系统,更好的保证铁路运输的安全和效率。

[1]张铁增. 列车运行控制系统 [M]北京:中国铁道出版,2011.

[2]林瑜筠.铁路信号基础 [M]北京:中国铁道出版社,2006.

[3]郎为民. 射频识别(RFID)技术原理与应用 [M]北京:中国机械工业出版社,2006.

[4]游战清. 无线射频识别技术原理与应用 [M]北京:电子工业出版社, 2004.

[5]刘锋. RFID技术及RFID天线分析 [J].解决方案, 2006(5):50-52.

LIU Feng. RFID technology and RFID antennas[J].Solutions,2006(5): 50-52.

[6]张琦.电子标签RFID的七大优势 [J].金卡工程,2005(1):14-18.

ZHANG Qi. Seven advantages of RFID electronic tags[J]. Golden Card Project, 2005(1):14-18.

[7]潘梅蓉.RFID技术在图书馆中的应用 [J].图书馆现代技术,2009 (3) : 55-57.

PAN Mei-rong. RFID technology in the library[J].Library of modern technology, 2009(3):55-57.

[8]范丽影.无线射频RFID技术及其在图书馆应用分析 [J].重庆图情研究, 2012(4):43-45.

FAN Li-ying. Library of modern technology [J].Study of Chongqing Figure love, 2012(4)43-45.

[9]陶玉芬.RFID技术应用展望[J].电脑应用技术, 2006(8): 5-8.TAO Yu-fen. RFID technology outlook[J].Computer application technology, 2006(8): 5-8.

[10]李志忠.列车追尾事故的故障树分析兼谈复杂系统安全 [J].工业工程与管理, 2011(8): 1-7.

LI Zhi-zhong. Train rear-end accident fault tree analysis on complex system security [J].Industrial Engineering and Management, 2011(8):1-7.

[11]刘进,吴汶麟.轨道交通列车定位技术 [J].城市轨道交通研究,2001(1)30-34.

LIU Jing,WU Wen-lin. Rail transit train positioning technology[J]. Urban Mass Transit,2001(1): 30-34.