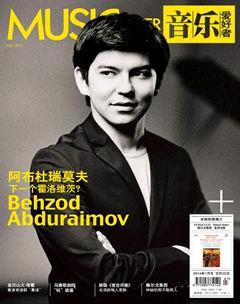

历史上最出名的十四幅作曲家肖像

2014-09-24辛平

辛平

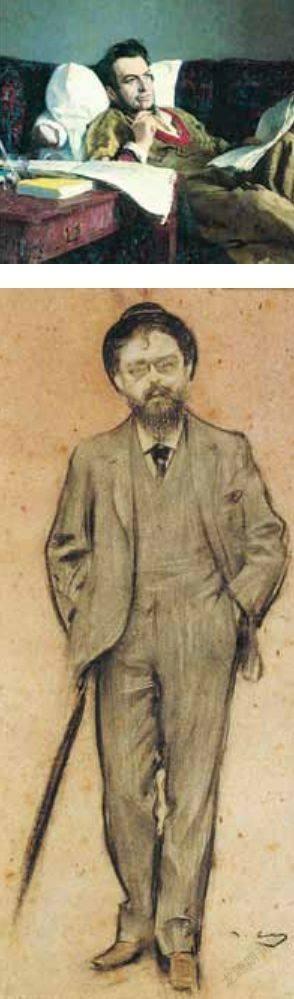

第一幅人物是苏联作曲家格林卡,画家为列宾(Ilya Repin)。现藏于莫斯科的特列季亚科夫画廊。从大体感觉上看,这幅画很好地表现了俄国古典音乐之父的威仪。列宾一向以肖像画著称,他所画的主题人物包括了尼古拉斯二世、托尔斯泰和穆索尔斯基。这幅格林卡肖像捕捉住了作曲家在沉思接下来要谱写的歌剧、也是他最著名的作品之一《鲁斯兰与柳德米拉》时的一瞬间。无论是画面中的睡衣、空空如也的茶杯,还是散落在身边的纸张,都暗示了作曲家可能正在潜心构筑歌剧中最艰难的一个乐章。一切动态凝固于此。但是如果告诉你,这幅画最终完成于格林卡去世后的三十年,即1857年之后的1887年,你会不会大为惊讶呢?事实上,画家列宾太年轻,没能在格林卡的有生之年见到他,而荒诞的正是这一点:格林卡最著名(也最生动)的画像竟然出自一个未曾与他谋面的画家之手。

画家拉蒙·卡萨斯(Ramon Casas)是一位西班牙加泰罗尼亚画家,素以人像著称。这幅是他所画的加泰罗尼亚同胞,作曲家、钢琴家伊萨克·阿尔贝尼兹(Isaac Albeniz)。阿尔贝尼兹从小在西班牙北部长大,1885年搬到了马德里,他除了作曲也非常热爱绘画。因为兼有两种特长,阿尔贝尼兹很快就将自己的画室变成了西班牙文艺圈人士趋之若鹜的聚会地点,大批西班牙艺术家,比如小提琴家萨拉萨蒂和本画的作者卡萨斯都成为了其中一员,他们不仅钦佩阿尔贝尼兹在钢琴边光彩照人的即兴演奏,也对他提供的美味佳肴感激有加。对了报答这份热情,卡萨斯在1894年完成了这幅阿尔贝尼兹的肖像,画中的主人公时年三十四岁。这幅画也成为了他们一生稳固友谊的见证物。后来,同样是以恩报德,阿尔贝尼茨将自己最重要的乐队作品《加泰罗尼亚》回献给了卡萨斯。

奥地利人艾米尔·奥利克(Emil Orlik)一直是一位作品抢手的画家,特别是当他为几位二十世纪的作曲家,比如布鲁克纳与理查·施特劳斯创作了一系列著名肖像画之后。根据捷克指挥家约瑟夫·斯特朗斯基(Josef Stransky)叙述,他自己就是奥利克和马勒的牵线人,三人在布拉格的一家咖啡馆里商定了肖像画的合作细节——其实,奥利克第一次见到马勒时,丝毫没有浪费时间,立马把马勒的外形用素描勾勒了下来。马勒震惊于画家的高效率,立即邀请他前往维也纳的寓所正式进行创作。1902年末,这幅著名的肖像一与世人见面,立即赢得了诸多好评。可惜的是,这份友谊要长久保存还是挺难的,后来马勒对奥利克逐渐冷淡,并在给他妻子的一封信里抱怨奥利克是一个“令人困惑的家伙”。他们之间到底发生了什么,我们就无法获悉了。

英国人迈克尔·艾尔顿(Michael Ayrton)是一个全才,既是作家,又是油画家、版画家和雕塑家,这幅英国作曲家沃尔顿的肖像在1948年创作于美丽的地中海度假胜地——意大利卡普里岛上。当时沃尔顿正好在岛上休养,以期从一场黄疸病中恢复健康。同时,他也在谱写一部歌剧《特洛伊罗斯与克瑞西达》,这是沃尔顿根据中世纪英国作曲家乔叟的同名诗作改写的(和特洛伊战争相关)。我们可以看见画中那些嶙峋的岸边岩石与沃尔顿衬衫上的皱褶有着极大的相似,或者可以这么说:作曲家的外表已经与风景融为一体了。另一方面,这幅画似乎也对作曲家接下来的行动有着预示:第二年,沃尔顿卖掉了他在伦敦的房子,直接搬到了卡普里岛一旁的伊斯基亚岛居住。

一般研究者认为,这幅画中的两个人物是法国作曲家吕利(拿着小提琴的那个)和作家菲利普·奎诺(手持琉特琴的那个)。画家是普杰特(Fran?ois Puget),估计作于1688年。这幅《音乐家聚会》很好地捕捉住了中年吕利仰头抬起、似乎在寻找乐思的神情,也无意中让人联想到了吕利年轻时英俊的面庞。也有人说,选择记录这个动作或许只是画家在掩盖吕利厚厚的双下巴吧。

吕利是不幸的。1687年1月8日,他在庆祝国王手术康复演出《感恩赞》的时候,不小心把指挥棍戳上了脚趾,后来伤口溃疡,于3月22日死于败血症。而这幅肖像所署日期是在吕利去世后一年。更令人惊讶的是,画中的作家菲利普·奎诺也在1688年辞世了,所以我们估计,这幅画所描绘的,很可能并不是人间的场景,而是天堂中的聚会。可是,偏偏有一些扫兴的考证者说,画作其实是1677年的,画中的人物不过是画家在普罗旺斯的一些朋友罢了。好吧,太不罗曼蒂克了!

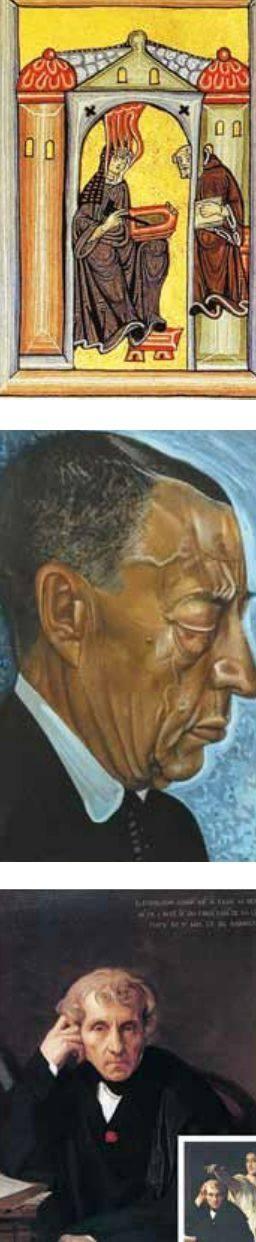

在全部十四幅肖像画中,这幅恐怕是最特殊的,不仅因为它年代久远,更因为它是作曲家的自画像。希尔德加德·冯·宾根(Hildegard von Bingen)是十二世纪德国的一位女性全才,她是神学家、作曲家、作家,同时也是个哲学家、科学家、医师、语言学家、社会活动家及博物学家,更担任过女修道院长、修院领袖等等职位,令人敬佩不已。冯·宾根的绘画功力在这幅自画像上就能体现出来:素雅精致,用色讲究。其实,这幅画出自她用十年撰写的第一本书的插图,我们估计绘成时间大约是1145年前后,因为她自己在书中这么说:“我的年纪已经四十二岁又七个月了,巨大的光明从天而降,进入我的脑海,它无法烧毁我,却像火焰一样温暖着我整个心脏和胸膛,就像太阳放出的暖煦光芒!”哇,是不是很厉害呢?

拉赫玛尼诺夫像,俄国画家鲍里斯·格里高利夫(Boris Dmitrievich Grigoriev)画。1930年,俄国艺术的两位翘楚几乎同时从故乡流亡到了美国,他们无巧不成书地在纽约相遇了。其中一位是作曲家,因为生计原因不得不在纽约一场接着一场地举行音乐会。另一位是画家,一向以用油画描绘俄国劳苦的农民阶层著称,但是1917年俄国革命之后,他们也变得身无分文。于是,这幅著名的肖像诞生于两个惺惺相惜的俄国流亡者之间,它很好地捕捉住了一个气质高贵的人因生活所迫而露出的忧郁之情。拉赫玛尼诺夫究竟是不是在低头看钢琴键盘呢?还是在呆望着一个地方,凝想着可能永远也回不去的故乡?事实上,这两个流亡者后来都没能再踏上俄国的土地。

凯鲁比尼肖像,画家安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres)作。凯鲁比尼出生于佛罗伦萨,后来移居巴黎,因谱写的歌剧特别出色以及脾气异常暴躁而出名。他曾一度与柏辽兹闹翻,后来柏辽兹形容这位同行“是脾气古怪,反复无常的书呆子”。法国浪漫派作曲家、音乐评论家阿道夫·夏尔·亚当(Adolphe Adam)同意柏辽兹的看法:“从某种意义上说,凯鲁比尼的情绪非常的平稳——因为他一直是气冲冲的。”然而画家安格尔却和凯鲁比尼相处得不错,别人形容他几乎住进了一栋着火的房子,但是他却不以为然。安格尔不仅是画家,也是一位天赋不错的小提琴家,也许因为这个原因,他和凯鲁比尼搭配得不错:画家喜欢音乐,而凯鲁比尼喜欢绘画。然而,这幅画依旧点燃了凯鲁比尼的怒火,因为八十二岁的作曲家觉得自己不应该和掌管抒情诗的缪斯出现在同一画面上,应该立马把她抹去,自己明明就是独一无二的主人公嘛,为何又来一位缪斯喧宾夺主呢?让读者来评个理,凯鲁比尼这位被贝多芬许为同辈中最伟大的作曲家,究竟是不是一个脾气古怪的书呆子?

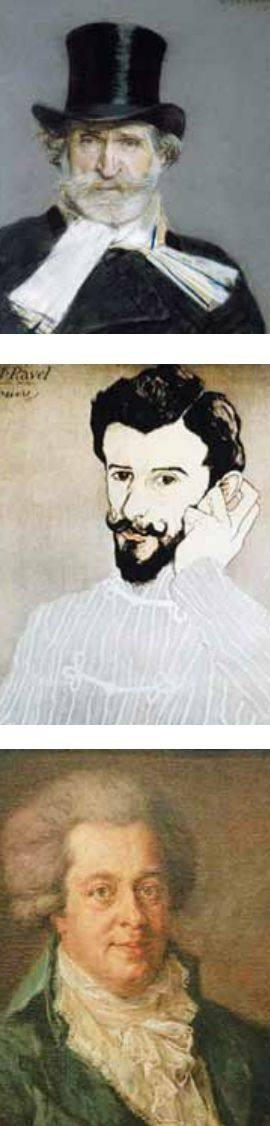

威尔第画像,出自意大利印象派画家乔瓦尼·波蒂尼(Giovanni Boldini)。乔瓦尼·波蒂尼出生于意大利著名的文艺复兴城市费拉拉,后来搬到了巴黎居住。他独特的绘画风格吸引了威尔第,随之而来的肖像画合约就顺理成章地缔结了。 1886年,当威尔第达到他声誉的顶峰时,他慷慨地将自己熟悉的歌剧圈引荐给了波蒂尼,这样波蒂尼就能有更多赚钱的机会了。虽然波蒂尼的肖像画风格稍微有点讨好和献媚被画者的意味,但是他依旧靠自己的天赋赢得了“时髦漂亮画大师”(The Master of Swish)的称号。值得一提的是,2013年上海博物馆“从巴比松到印象派”画展中就展出了波蒂尼的几幅尺寸虽小、但画工极精的女性人物画,其明艳绮丽和米勒、柯罗、西斯莱及雷诺阿等人的风格迥然有异。

这是法国插画家乌弗雷(Achille Ouvré)为拉威尔所画的肖像。与我们的想象不符,他并没有抓住拉威尔在钢琴边的任何姿势,反而捕捉住了作曲家一个极小的生活细节——穿着一套时髦的睡衣,一只手还在挠着耳朵。因为据考证,作曲家1910年开始就剃干净了胡子,所以这幅肖像虽然没有标注日期,仍然可以确定是1905年前后的作品,此时拉威尔快三十岁了,正是创作出《镜子》和《西班牙狂想曲》的年纪。在这个时间点上,年轻的拉威尔和已经年长的德彪西之间已有了一定的竞争关系,而从这幅画折射出的情形看,衣饰有着波西米亚风的拉威尔无疑是更“时髦”的那一位。可能正是由于听众口味的自动分野,拉威尔和德彪西之间明显开始疏远。当时的一位批评家就是这么说拉威尔的:“德彪西先生的一切都是那么的敏锐,而拉威尔先生则是麻木冷淡的代表,他毫不犹豫地从所有其他人那里把敏锐和技巧借用了过来……”这话说的,至于不?

1934年,柏林国立博物馆以六百五十马克的低价买到了德国画家埃德林格(Johann Geor Edlinger)所作的一幅肖像画,但却一直不知道画中人就是大名鼎鼎的莫扎特,只是简称“穿绿衣服的男人”。后来专家运用计算机技术将这幅画与莫扎特另一幅肖像进行了对比,得出结论:“眼睛、鼻子……所有特征都彼此吻合。毫无疑问,这就是迄今我们所知创作时间最晚的一幅莫扎特肖像。”据估计,这幅画诞生于1790年,也就是莫扎特三十五岁时,画面中的莫扎特颇为富态,与人们惯常相传的“去世时穷困潦倒”似乎有些不符,但也可能是药物治疗副作用的结果。在这幅肖像画创作后一年不到,莫扎特就离世了。

您没有猜错,这幅萨蒂肖像的作者正是大名鼎鼎的毕加索。它诞生于两位巨人在巴黎的一次短暂会晤后,那个晚上有一场由著名演出经理贾吉列夫(Sergei Diaghilev)带到巴黎的俄国芭蕾舞演出,而毕加索恰好是这场演出的舞台布景及服装的设计者。萨蒂呢,凑巧是被请去为法国诗人、戏剧家让·谷克多(Jean Cocteau)的原始剧本谱曲并配器。不过很不幸的是,这场1917年的芭蕾首演以失败告终,当晚观众们大呼倒彩,现场嘘声一片,乐队成员们甚至被丢掷了水果,萨蒂也未能幸免中招。可是,这场溃败发生的同时,也是毕加索和萨蒂一生友谊的开始,正所谓祸福相依,得失相成嘛。

匈牙利画家巴拉巴什(Miklós Barabás)1810年出生,1898年卒于布达佩斯,擅长作油画和版画,作品颇多,仅肖像画就有两千幅之多。他最初考入维也纳美术学院,后又到意大利、罗马尼亚各地旅行,约1840年到布达佩斯定居。他一开始受浪漫主义的影响较大,但后来转上现实主义的道路,作品题材多选自农村生活,很有民族特色与浓郁的泥土气息,是匈牙利民族文艺复兴年代早期的重要画家之一。

巴拉巴什所画的匈牙利名人肖像都能表达主人公强烈的个性,比如李斯特这张肖像的站姿和着装都相对强势,能够表现出那一代匈牙利民族主义最骄傲甚至有点自负的特质。同时,肖像画中朦朦胧胧、好像晨光初现似的背景据说是契合了李斯特的审美倾向。他曾无数次坠入暴风骤雨一般的爱情激流,因此恐怕没有第二位匈牙利人比他更适合穿上那身“少年维特”式的潇洒黑色风衣了。

最后一幅画和第一幅一样,都是俄国画家列宾的作品,不过画中的主人公换成了另一位作曲家:莫迪斯特·穆索尔斯基。也许很多人不知道,与他的许多俄国同时代贵族一样,穆索尔斯基是一个惊人的酒鬼。在他一生的悲剧末尾,他几乎放弃了所有的作曲工作,日以继夜地在圣彼得堡一个名为Maly Yaroslavets的破败的酒馆痛饮。到了1881年,穆索尔斯基的朋友们方才注意,这个曾经思如泉涌的作曲天才已经在走下坡路了,赶紧劝服画家列宾去捕捉他最后的“倩影”——再晚一点恐怕就没有机会了。于是,这幅不同寻常的肖像画就诞生了:一个鼻子通红、浑身湿漉漉的男人跃然纸上。列宾有意避免将穆索尔斯基画成一个有着波西米亚气质的“海报男孩”,而更加注重真实性。画完成之后没几天,穆索尔斯基就离开了人间,所以据说这也是穆索尔斯基一生中的唯一一幅肖像画。