大清邮政网络的展开与业务的拓展——基于《大清邮政事务通报总论》的研究*

2014-09-21吴昱

吴 昱

(暨南大学社会科学部,广东 广州 510632)

中国传统的邮递方式,大抵可分为官民两途,驿递与民信系统各司其职,在广袤的华夏大地传书带信①有关清代邮驿邮政体系的研究,可详参金家凤:《中国交通之发展及其趋向》,上海:上海书店出版社,1992年;楼祖诒:《中国邮驿发达史》,上海:上海书店出版社,1991年;邮电史编辑室:《中国近代邮电史》,北京:人民邮电出版社,1984年;刘广生:《中国古代邮驿史》,北京:人民邮电出版社,1986年;晏星:《中华邮政发展史》,台北:台湾商务印书馆,1994年;张翊:《中华邮政史》,台北:东大图书公司,1996年;吴昱:《官民分立与邮递并制:清代“邮政”制度的演化》,学术研究,2010年第11期。过往有关晚清新式邮政的研究多集中于制度条文本身,探讨邮政网络建设及利用《邮政事务总论》的研究不多,目前较为深入的是中华人民共和国信息产业部、中国邮票史编审委员会编纂的《中国邮票史》第二卷,北京:商务印书馆,2004年,第39-41页有专文论及,故本文将在其基础上进一步详细探讨。。然而1858及1860年签订的《天津条约》和《北京条约》制定新规,清廷须肩负代各国使馆带运信件的责任,这一条款开启了晚清邮驿制度转型的序幕,也开启了新式邮政由口岸城市向广阔内陆拓展的进程。而晚清新式邮政的制度建设与网络拓展,是由外籍税务司把持的海关逐步完成的。早期他们通过海轮带运及冬季陆运的方式,建立起一条从上海至北京的新式邮运线路。光绪二十二年二月初七(1896年4月9日)清廷颁布《邮政开办章程》,以通商口岸为据点,与内地的民信局及外国邮政机构建立起互寄互递的关系。尽管光绪二十四年(1898年)朝廷有“推广邮政内地设局之旨”[1]120,但由于海关缺乏足够经费投入新式邮政的建设,故此时大清邮政暂时仅立足于通商口岸之中,对于广阔的内陆地区,只能借助于民信局进行寄递。且1896年后,清廷政局历经戊戌、庚子几番动荡,海关虽然能在政潮中独善其身,但是也难对新式邮政大力拓展,直至庚子之后,方开始大力布置安设内陆邮线的计划。

随着邮路由口岸城市往内陆地区的拓展以及大清邮政的收递制度的逐渐完善,在建设邮区邮路的同时,海关邮政总署及接管的邮传部邮政总局自光绪三十年(1904年)开始,逐年编纂《大清邮政事务通报总论》①《大清邮政事务通报总论》在光绪三十四年(1908年)改称《大清邮政事务情形总论》,辛亥革命后改称《中华民国邮政事务情形总论》。为行文方便,本文仍以《大清邮政事务通报总论》指称这一年鉴性质的史料。。这一年鉴性的邮政史料,以搜集资料为主,辅以综述评论,在追溯海关邮政及大清邮政建立的基础上,记载邮路邮区的设计与拓展、邮政业务与邮政资费的变化、邮政管理和邮政经营得失的评论等。其中关于大清邮政局所和邮路建设发展的部分,对了解这一新式制度的具体施行有重要意义。本文基于《大清邮政事务通报总论》光绪三十年至宣统三年(1904年至1911年)的部分,展现大清邮政网络展开与业务拓展的过程,并在此基础上,深入分析清末政治体制改革的进展与新式邮政网络建设之间的关系。

一、从口岸至内地(1896—1905)

大清邮政在庚子之后的发展,其诱因仍不出朝野二方。在清廷来说,光绪二十七年(1901年)七月张之洞与刘坤一合奏的《江楚会奏三折》,提出另设“驿政局”与大清邮政抗衡、乃至取而代之的建议,其根源基于对外人把持的新式邮政的不信任[2];在民局而言,则在新式邮政的步步紧逼下,利用非法手段抢夺客源,借助客邮迫使大清邮政减价[3]。尽管在海关的庇护之下,大清邮政尚不至于如其他新政般很快夭折,但若不加紧推广,多设局所,铺置网络,逐步完成合并分立机构、实现“裁驿置邮”之举,恐亦难逃式微之虞。故自光绪二十八年(1902年)始,除降低邮资、广设局所外,由总税务司“妥拟办法,通饬各口兼办邮政税务司,实力奉行,以符设立邮政之原议”。按“由通商各口以达于内地水陆各路逐渐扩充,并咨行各直省将军、督抚知照,转饬地方州、县,晓谕商民咸知利便”之训谕[1]107,开始有序推进新式邮政网络的建设。

自1896至1902年,大清邮政“综计已开之总分各局几及三百余处,或于省会要区,或于府、厅、州、县,均系栉比而设”,而传递方式,亦因应交通工具及区域环境的特点而选择:“无论水陆各区,或以轮船铁路,或内河划艇,或马拨步递,俱可任便寄带邮件,畅行无阻(至尚未设立邮局之所,如有投寄信件者,可由附近挂号民局代送代收)。”由于中国幅员辽阔,故邮路按中、北、南三大方向设置,“长江附近等省为中向,直隶、山东、山西、河南、山西、甘肃等省为北向,云南、广西、贵州、湖南、广东、江西、福建等省为南向”。在中向省份内,以“上海为各埠往来之枢纽”,形成纵横两道藉借海江的漫长邮路,“由最南之广东廉州府之北海沿海各埠,直达海路最北之盛京之营口”,“江路由江口之吴淞沿江各埠,直达四川之叙州”,至于与江海连接的大小河路,“可直达苏常等郡”。不难看出,该线路依靠的交通工具主要是轮舟,通过水运将信件带递到沿海、沿江、沿河等地区,而个别地区如用轮船、沙船不便,则直接由旱路寄带来往邮件。北向省分,以北京、天津为中心,主要以旱路带运为主,而部分线路可以借助铁路快速寄带②如北京至正定、天津至牛庄等。。至于南向邮路,主要以广州为中心,“迳达各省口岸”,另沿西江到达南宁。此条邮路多至西南省分,但基本到达的仍以口岸或较大城市为主,形成的网络远较中向邮路为疏[1]107-109。

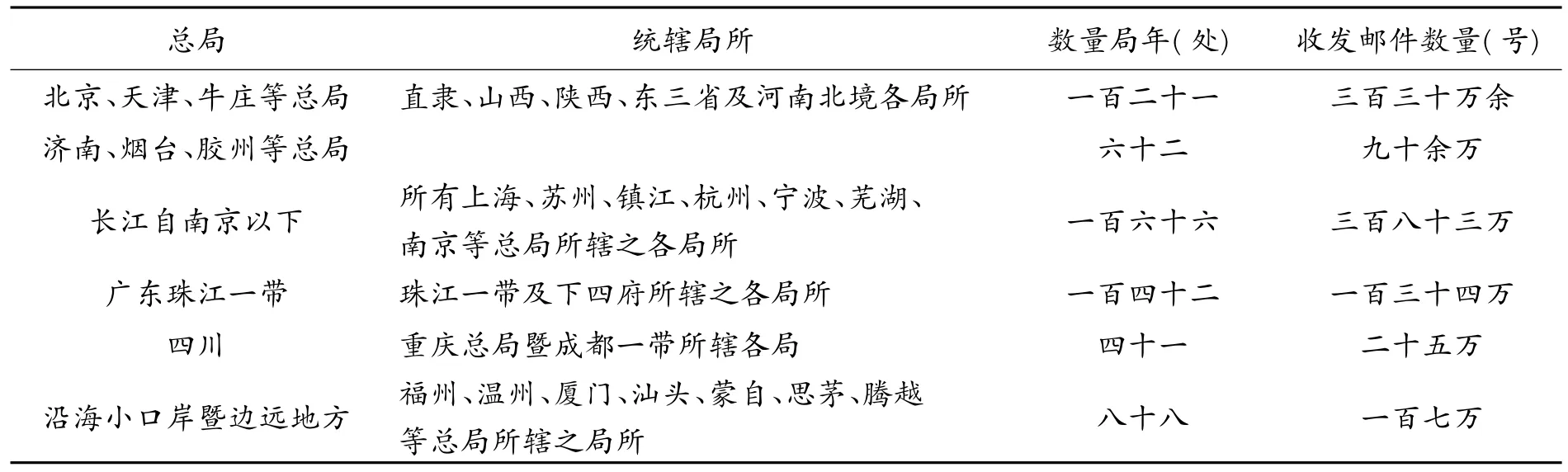

大清邮政的拓展极为迅速,至光绪二十九年(1903年)邮政总办帛黎报告光绪二十八年(1902年)年扩充情形时,各地局所“现已增至总局三十三处,总局所辖之分局三百零九处,分局所辖之支局三百八十八处,共计收发信件之总、分、支各局七百余处,比较光绪二十七年(1901年)多至四百余所,除甘肃兰州尚未通邮外,其余各省之省城,均已联络递寄”。而收发信件的增长也比较迅速,“二十七年共有一千零八百余万件,二十八年则有二千零五十余万件”[1]116。光绪二十八年(1902年)“一为便于僻地置邮,一为试看是否须设分局于其地”,在全国设置了多处邮政铺户,“选择殷实妥协商号,予以执据及邮政应用各物,饬其照章发售邮票,收寄邮件,索取满费,与各分局无殊,就近归分局管理,无虑别生弊端,由地方官照料保护”。在“上年时势变迁,不得已,为收利权,申请外部核减邮费所致”并“所减之邮费不啻三分之一”的情况下,光绪二十八年(1908年)邮路扩至八万二千余里,局所和收发信件与上年相较“不止有加倍之多”。虽然“进款不无少绌”,但“要之邮政实相究已大见盛兴”。光绪二十八年(1902年)各总局统辖局所及所收发邮件,详见表1所示。

表1 光绪二十八年邮政推广规模节略表

尽管“不明大义之民局会合他国之局,以掣官局之肘”,大清邮政不得不“将官局之寄费大减”,“将民局交寄之信包应纳之费全行豁免”,且“不但民间,即官场亦多视为外人之举,非中国之事,以致漠不相关,毫不襄助”,但光绪二十九年(1903年),“除甘肃一省未经设局外,已有总、分、支等局几及千处之多,局中所用洋员约一百员,各项洋人约三千人”。收寄信件总数几乎是上一年的两倍,“约四千三百万件。又代民局寄送不收资费之包件,约七百三十余万件。各项包裹,约四十九万件”。故邮政总办帛黎不禁发出“其进步亦不为不捷矣”的感叹。不过,他与总税务司赫德亦已意识到缺乏经费及众多邮递机构的掣肘,已经对大清邮政的发展形成严重的制约,故其在该年节略中提出三项办法,即“寄件归邮政专理之法”、“驿站择归邮政之法”和“入联邮公会之举”[1]120-125,希望通过进一步统一邮递权利于大清邮政辖下,增强其职权并扩大其影响力,进一步往中国内陆地区延伸其服务范围。

虽然帛黎提出的三项建议均未即时得到执行,但总税务司决定拨发津海等六关的协款资助新式邮政,无疑为其继续拓展提供了坚实的财政基础。自光绪三十年(1904年)起,大清邮政的管辖体系进一步完备,全国“就十八行省及满洲全部划分邮界三十五处”,除北京外,“其余各界总局,均在该界之通商地方。凡有邮界较大者,并经分设副界”。每一总局(副总局)属下,则有三等级别的属局:分局,“派令邮政人员住居邮政公所”;内地代办,“均系本地有保之妥实铺商。承办邮政事务,封装应行投递之邮件”;邮政信箱,“系于寻常铺户内,由大清邮政特置信箱,每日按时起信”。内地代办与邮政信箱,均由大清邮政给予一定的报酬。此外,大清邮政“于各要地仍有临街信箱,亦按定时撤取信件”。而大清邮政邮路的构成,“系以通商口岸之总局为中点,由此直达各处省城,以作邮政大路。即于该路左近联络府县城镇,俾均归此大路,以便该界各处均与总局相连”。而“所有经过总局者,均以上海、天津、广东三处停有外国邮船之界为总枢”。按照这样的规划,“所有邮递事务,在各行省都会暨多数之府县各城,以及紧要村镇,一体均可通行”。而大清邮政的各类局所,至光绪三十年(1904年)十一月二十五日,已达“一千三百一十九处”,比起上一年又增加三百五十六处,始终保持较为稳定的增长速率[4]4-5。不但将邮政网络按“点、线、面”的方式全面展开,更直接深入民信局的传统服务区域,在拓展服务的同时也打压了民信局的生存空间[5]。

在大清邮政递送体系日益完善的情况下,“华洋商民需赖孔殷,是以邮政责成日见其重”。故邮政总办帛黎提出,“所有府县各城,均应另设全备之邮局,承办各项邮务。其左近地方,并可多设代办及各信箱”。虽然这样的计划需人耗资,但若“停不举办,则前此垂成之利益,必致因此顿衰”。且各省及其府州县,亦因大清邮政“资费轻廉、章程妥速”而多有支持和保护,令其发展趋势有蒸蒸日上之感[4]5,7。

从表2不难看出,自光绪二十七年(1901年)至三十一年(1905年),各等级邮政局所的增长趋势。

表2 光绪二十七年至三十一年邮政局所数量增长表[4]27单位:间

从“光绪三十年(1904年)至三十一年(1905年)各区域邮政局所增长表”(见表3)可以看出,光绪三十一年(1905年)增长最快的,一是南清暨云南区域,一是北清地区,二者的快速发展与铁路的铺设延展有莫大的关系。如广州邮界“官局最可恃者,莫如三广铁路”,由于民局利用铁路只能赴官局照章纳费,否则只能搭乘轮船,相较火车“迟速迥异”,竞争优势一目了然。该区域之云南,“近来法国监工,拟就滇、越要从兴筑铁路,其工起自河内以达省城,将来此路告成,则滇省事宜必当进步”。至于北清各邮界中最兴旺的北京、开封、济南三处,因其“跨有直隶、河南、山东三省之地,适当京汉、胶济铁路之冲”,其递寄信件重量分别较光绪三十年(1904年)增多二百万、一百万和八十万件,帛黎由此指出,此三处邮界“距口岸甚遥,故所办皆内地邮务,而内地发达之象,正未可量”,而“邮政之基,与铁路最有关涉。凡铁路开行之处,其邮递必将盛兴,是铁路无异邮政之辅”。随着交通条件的改善,各省邮路亦加以延长,光绪三十一年(1905年)“邮差经行之旱路,本年增至十二万一千里,民船之航路增至一万五千里,铁路八千三百里”。是故大清邮政自口岸往内地的延伸,日渐富有兴旺之态势。

表3 光绪三十年至三十一年各区域邮政局所增长表[4]27单位:间

内地邮务发展迅速,而口岸固有的寄递机构与方式亦在不断地寻求改革之道,以更加符合中国民众的寄递习惯,争取更多的客源使用大清邮政。而邮局业务的增长,即意味着民信局的生存境况益加困窘,随着邮政网络的继续深入拓展,依赖私人资本生存运营的民信局将面临更大的生存危机[6]。

二、体制改革与邮递网络的深入拓展(1906—1908)

随着邮政网络的拓展,原有的海关税务司兼任邮政司的体制,逐渐无法胜任繁重的管理职责,为此1905年“则于上海、广州、北京三处添派专任之邮政司,总理各项事宜”。而向由海关帮办兼理的邮款账目,“本年因事较繁重,故于上海、天津、北京、汉口、广州各处另设稽查账目专员”。另外大清邮政还于开封、太原、西安等省会“添驻巡察司事人员”,“均归北京邮政司节制,以符地方邮寄之需”[4]28-37。既有邮路的拓展,又有机构的添改以应对日增邮务的需求,大清邮政的发展态势非常良好。

为了更好地统筹国家邮政的全局发展,清朝第一个管邮专部——邮传部于光绪三十二年(1906年)正式成立。尽管其“于现办之邮政局尚未更动,一切事宜仍归海关兼办”,但毕竟是在官制层面出现了第一个专业管理邮政的机构,在清末“裁驿置邮”的进程中迈出了制度建设的重要一步[7]。该年已设邮局“二千零九十六处,计增多四百七十处”,而各地尤因新设铁路,如“上海至苏州、北京至汉口、开封至郑州、汕头至潮州等处,年内约可竣工”,足可见“大清邮政现已迅备寄递邮件之事”。从发展态势而言,北清一带(从北京至胶州)“以内地而较口岸,反见其进款有盈,足证前途大有可望”。中清各邮界,包括“四川、贵州、湖北、湖南、江西各等省,进步则较稍慢”,原因各有所异:四川、湖北两省,“其俗尚守旧,不喜图新,必假以时日整顿民局,方可见效”;而贵州省之账目册簿“未经分立,仍与他界会算”;江西省内“邮务稽迟,地广事繁”,故对邮政事务屡有阻滞。长江一带各邮界“人烟稠密,富厚异常,办理邮务可卜日进”,特别是上海“实为中国南北之要冲,华洋贸易之中点其邮务蓬勃异常”。南清地区,以广州邮界最为兴旺,福州、厦门、汕头等地,“邮务极难措置,缘其外滨大海,内阻崎岖,户口无多,交通不易”,至于云南蒙自、思茅、腾越等邮界,“邮务不甚见旺,且无机会骤令扩充,惟因日加整顿,渐见起色”。在邮路拓展方面,“是年旱路已由十二万一千里增至十五万三千里,水陆已由一万五千里增至一万七千里”。其中开拓最广之处为北清一带,如北京邮路六千九百里,“较上年加长二倍之多”,山西邮路增加三千里,开封邮路增加二千二百余里,即如此前未设邮政之甘肃,如今“其邮路上起陕西南境,下抵四川北境,计长一千三百五十里”,可见其《事务总论》之总结“各处网结之邮路,大致均有扩充,并设法以期往来迅速”[4]53-59,并非虚词。

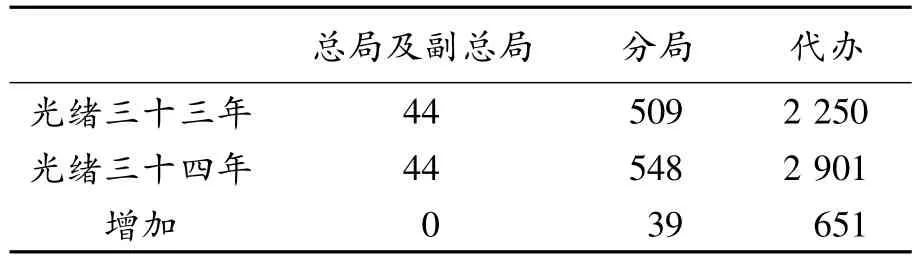

随着局所的持续扩充,大清邮政于光绪三十三年(1907年)“最重者不在扩充局所,实欲由此省联络彼省之路线,俾得便于交通”。因为接通路线之后,“沿路之分局自必陆续开设,以较往年之数遂见为逐渐增加”。该年邮政局所增至二千八百零三处,“较之上年增多七百七处”,而借助该年铁路扩充之利,尤其是京奉、京汉两条干线,为国内外信件运输带来极便捷之利,且正定至太原、广东新宁至海边、上海经苏州和镇江直抵南京等路线亦在逐渐建设交付之中,所以“铁路之开通,实与邮政推广之前途关系匪浅也”。另一方面,民众对新式邮政业务的逐渐接受及直省官员对邮政的保护支持,亦是促进邮政快速扩张的重要原因。以京师为例,“京师以内所有总分各局及信筒等类,综有二百二十八处。各处人民投寄信件,实属方便异常。其分送信件,每日共计八次,而本城之半资信件及各处所设之信筒,均为人民所乐用”。而“其各该省督抚均甚愿邮政推广,而奉抚唐大人尤属极力赞襄,每遇新开商埠,必为预留建筑办工之地”。各区域局所发展情况,详见表4所示。

表4 光绪三十二年至三十三年各区域邮政局所增长表[4]93 单位:间

从表4可以看出,各区域局所发展的急缓,以北段、南段较为迅速,而中段似乎停滞不前。究其原因,“以北段最为广大,计括有直隶、山东、山西、河南、陕西、甘肃、东三省等一带疆域”,“除西境之陕、甘地方外,其余各处人民繁庶,约有一万二千五百万有奇,则是该段邮寄之事,自必日见起色”。而中段地区之“四川、湖北、湖南、江西、贵州等省”,虽然“人民甚为稠密”,但寄递情况令人失望,以四川为例,“其人民虽号四千八百万,物产又甚丰饶,然邮件之数上年一百八十万件,是年仅至二百万件,总分各局不过一百六十六处”,该《事务总论》中并未揭示其原因,而是草草以“计至来年必宜留意整顿”了结。究其缘由,可能与四川地区的地形特殊、大清邮政暂难深入服务、而民信局长久以来已经形成一套行之有效的寄递办法有关①四川的民信局主要集中于重庆,共有十六家,其中三家“总局设在汉口,专递往来重庆汉口之信件。其余总局概在重庆,专递往来四川省内、贵州、云南、陕西、甘肃各省信件。此等信局,互相联络、协定信资、互寄信件,宛若国家邮政之往来邮会各国者然”。而重庆信局的邮路,“自汉口至重庆,遵由旱道……自重庆下汉口,则用小艇浮江而下。此类小艇,载重只千余斤,凡包裹重五六十斤,财宝值千两者,皆不装载。各项信袋,内必衬以油纸,包裹亦必套以不易浸水之袋,用绳紧缚桨椿上,以免船翻漂沉。盖三峡水急滩高,最难行船,不能不郑重预防也。迨至宜昌、沙市,则易大船装运。汉口至重庆,为程三千里,从前特派极快脚夫,专递么帮信件”(沈阳市邮政局邮政志办公室:《中国邮电史料》(内部资料),1985年,第56页)。,另外寄信须贴邮票,华人甚觉不便,“而在四川省者为尤甚”[4]103,故该地区邮务发展缓慢,则有因可循。而南段所括福建、广东、广西、云南等四省,虽然寄递路径环境恶劣,如福建“漳、汀一路,计长六百四十里,内有大山六处,并有巨石、丛林、山虎、野兽时常出没”,而邮差行走一次需六十六点钟;或社会情势有所动荡,如广东“省南一带之邮务经雷、廉等处之匪乱”,虽不无对邮务发展有所窒碍,但该年广东省城邮务发展迅速,信件“陡由四万四千增至四十五万五千”,其原因乃是“该处人民均舍民局改用官局”,尤其广州邮政司所辖境内,“往时共有民局七十一家,今则只余三四十家,足见该处民局大有退象,而邮政之发达犹未艾也。”

为了进一步推广邮务,让中国民众更加熟悉和使用大清邮政,光绪三十三年(1907年)邮政总办贺璧理根据对中国习俗的了解,认为“内地初因节省经费起见,每就僻静处所租赁房间”,与“中国习俗最重外貌,故大商巨贾每不惜巨款建筑金彩门楣”的社会习俗不符,而且邮政处所设于僻处,“不惟难壮观瞻,且遇有欲寄信者,尚不知本处已设邮政。又况地方官见邮政供事驻于卑陋处所,以为无足轻重,每不肯商办要事”。所以,他建议以后“每设局所必择通衢要隘,并令屋宇宏敞,便于识认,则寄件者亦必乐于欢迎”。总而言之,邮政“诚为民政之一大要素,且为公众所必需。是以人民风气愈开,则愈知邮政之裨益,而信用之心亦必与之俱进也”。

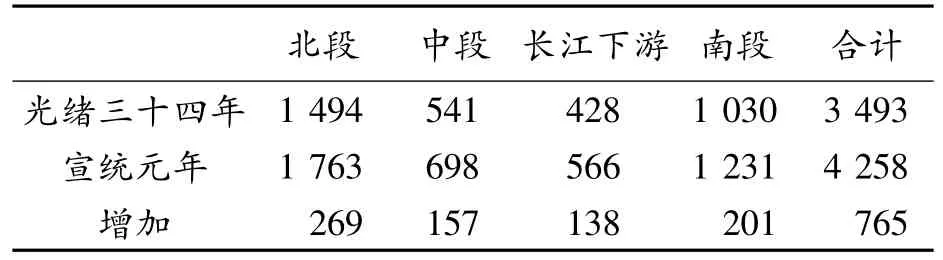

在海关协款的支持与增加华员薪金的刺激下,光绪三十四年(1908年)的邮政事务“虽系所费不赀,而实不及进款之发达更较迅速”,邮政总办帛黎认为,“此则递年办法渐臻完善之明效也”。光绪三十四年(1908年)大清邮政局所增至三千四百九十三处,各类局所较上年的增长可见表5所示。

表5 光绪三十三年至三十四年所示邮政局所数量增长表[4]118 单位:间

而各区域邮局增长的情况,详见表6所示。

表6 光绪三十三年至三十四年各区域邮政局所数量增长表[4]119 单位:间

由表6可知,与光绪三十三年(1907年)相似,北段与南段的发展较为迅速。包括直隶、河南、山西、陕西、甘肃、东三省、山东等省在内的北段邮区,“所入足敷出款之用。而更足以愉快者,尤在原定竭力推广俾首界堪为他界榜样之议”。而铁路网络的伸展,尤使该段之开封邮界业务发达,“各区各处皆与副总局及经过该省交通最要之铁路左近各要镇联络相通,有如网罟”。而南段区域的广州邮界,由于“民间乐用邮政寄递”,而“该省青年人士,亦愿在邮局充当供事之差”,故该界于一年之内“新开局所一百十四处,邮件增多六百万,包裹增多三万”,仅香山与顺德两区,“现已有邮局一百三十处”。即如广西、云南等地,或是如龙州般的“贫瘠偏僻、人口寥寥之界”,或是如云南东京发生“扰乱,河口为革党占据”、“红江大涨,蛮耗、河口均经被灾,而老街铁路亦被冲毁”等不利情事,“其进益之限量,正如向所预料之地步”。

中段地区的四川、贵州、湖北、湖南、江西等省,比起上年,局所数目有所增长。由于“四川总局自重庆新近迁至成都,一切邮务均归邮务长办理”,避开民局集中的重庆,而由专员于成都组织新式邮政发展,再“蒙该省大宪官吏赞成,得以协助”,则光绪三十四年(1908年)该地邮务“略有起色,局所一百五十一处增至一百七十八处”。为了与该省有“极善之办法”的民局进行竞争,“是以邮政在该省有宗旨一条,即欲于极其绵远之路上,设施最敏捷之手段”,通过设置日夜兼程的邮路,提高邮递效率而吸引民众投寄。而湖北之汉口“民局组织甚牢,亦难骤破”,只能寄希望于新设三十八处信箱,日后可改为代办分局。至于湖南、江西等地,“据报称亦有起色”,而进款“亦颇有确实之进步”,但该区发展相较他处,阻力甚大,而邮政总办亦只能“将来可望其堪以自赡”。

长江下游地区局所虽未有显著增多,但邮政总办对安徽、江苏、浙江三省的邮务发展,均用“可骇之进步”来形容。如南京邮局财政优裕,镇江邮务繁重而改派邮务长专司其事,上海新建之办公局所“将来尚不敷所用”,而苏州地位越发重要,“缘自该处铁路开通以来,该局实为转换上海、长江以上各埠往来杭州邮件之所”。至于该地区大部分局所,于经费上已经足以自赡,且“余利逐年有加”,发展态势依旧为全国之冠[4]117-126。

随着新式邮政业务的持续发展,“通国均认邮政局为寻常天然送信之机关,各官吏亦均赞成,并加以和衷之协助……且民局亦认邮政系维新之业,并依赖邮政之力,以便代为转寄总封信件”。故邮政总办帛黎认为各地应改良之事,“即系局所务须更加宽敞,并须迁于适中之地;在各名城,其局所外貌必须更加壮观”[4]135-136,通过大力建设各地局所,吸引更多民众使用新式邮政,进而将邮政事务发展继续推向深入。

三、开拓边疆与政局动荡下的持续发展(1908—1911)

随着“民局虽藉用官局,其经营并无进步,将来不致再与官局竞争”的良好局面出现,“十八省境内之邮务,均向四方竭力推广”。尤其是清末最后三年,大清邮政在边疆地区的拓展较有成效。在新疆,“徇该省巡抚所请,由北京派有巡察司事一员,于该辽远地方开办邮政”;至光绪三十四年(1908年)年末,“除在迪化府开有邮局,及设有经过甘肃嘉峪关展长三千一百里之邮路以接迪化府之邮差外,尚未办有别项事务”;宣统元年(1909年)三月,“曾派巡察供事一员前往蒙古,已于库伦设有邮局,并开有库—张差班之邮路。该路仍拟展至恰克图,即于该处不日开办邮政局所”;九月,大清邮政“派有邮政专员取路印度境界外之亚东,以便进赴拉萨。现正以练习人员为事,甚望不失开办亚东—江孜及江孜—拉萨两段邮路”。虽然边疆地区的局所设置仍少,但却为新式邮政继续将服务网络扩张至全国各处,提供了良好契机。

光绪三十四年(1908年)至宣统元年(1909年)局所增长情况,详见表7所示。

表7 光绪三十四年至宣统元年邮政局所数量增长表[4]148 单位:间

而各区域增长情况则如表8所示。

表8 光绪三十四年至宣统元年各区域邮政局所数量增长表[4]149 单位:间

从历年邮政局所的扩张情况和邮务的增长速度来看,北段区域“邮务照常有进步之把握”,其中包括直隶、河南、山西、陕西、甘肃的北直隶邮界,“以入款与出款相衡,计盈洋银十万有奇”,可见成绩相当突出。该区内之北京邮界,“界内繁要各区大抵均有邮传之便利”。但该区邮务办理之棘手,则不再是民信局的竞争,而是客邮机构的干预。如“客局在烟台者,与中国邮政竞争甚烈。伊等因用总包之邮资,并因在此通商口岸,外洋交通有特别情形,是以其事易于顺手”。而南段区域的福建、广东、广西、云南等省份,虽然繁盛程度不一,但各项邮政事业均有进步。

至于以往民局基础较为稳固的中段区域,大清邮政又在管理体制上加以改善,如四川的成都邮界,“不日兼理万县,拟与重庆一律作为该界之副界,俾成都管理四川全省之邮务”。而成都邮界之局所,亦由原一百七十八处增至二百五十处。由于信筒、信柜设置较多,且开办快信寄递后,“在成都、重庆最属满意,官商极其乐用”,而民局“把持甚固”的业务,则为“包裹之营业”,“因民局运费较官局为轻,且因包裹可装现银,按其值价每件出一单为据”。邮政官局虽有独断之业务(“一因向下游运送戒烟药丸者甚多,一因威廉医士之药料公司告白甚伙”),但因“邮政民船经费极重,是以不敷之款较巨”,故该省邮政之开拓,尚须继续与民局周旋。而在湖南岳州邮界,“其总局由岳州移至常德,因该处除长沙省会外,系该省最要之地方”,此事亦获该地官商各节赞成,“系因邮寄之便,实与紧要之地相适”。原归岳州辖下的贵阳副邮界,“不日即划为独立之界”,以适应该地“官商人等更较乐用邮局”的需要。

长江下游的安徽、江苏、浙江诸省,历来是邮务“著有成效”的地区。该处不仅轮舟通行方便,且铁路网络亦较为发达,是年南京邮界又“沿铁路适中之地及附近学堂、营盘等处,添有信筒三十三座。学堂信件特见其多,该总局屡承各学堂之总办函谢邮政之便益”。而上海邮界更与数家报社商定邮资通融之办法,令报刊递送更加方便快捷,对新式知识及革命理念的传播作用颇深。

宣统元年(1909年)邮政总办对邮路的增长情况做出总结与分析,他指出邮路里程虽有大幅增长,但“十万英里之邮路中,仅有一万二千四百里系轮船、火车所通之路。中国邮政所遇之难处,实为他国有寻常及准定之轮船、铁路者所不及知”。虽然铁路、轮船替大清邮政单独带信有裨于邮政的发展,但亦常有不便及为难之处:“其故系因屡经或偶经改变开行之时刻,致邮政不克预知。或有轮船先定开行之时刻,而因待载足货物,遂致缓延数日。或已定开往之处,旋复变更。”因为这样,常常出现如“某某新闻纸责备邮政冬季有数次耽延北方邮寄之事”,路途漫长的步差邮程,又易受到盗匪及环境的制约。在各种不利条件下新式邮政仍能持续发展,不能不归结为其管理制度的确卓有成效。尤其在监管寄递情况上,大清邮政官局尝试在北京、天津、汉口、烟台、上海、南京、成都等城区内派遣巡察司事,“常川巡视城内以及四郊各局,俾各投递局差无不勤慎从事”,而邮差往来络绎之送信情形,“其动人观瞻较广贴招告尤觉有益”[4]146-167,而更加吸引民众前来投寄。

随着大清邮政各项“如法稳营之事项,堪称安谧进行”,而使得“邮政事业获邀普通之信用赞成日加无已。不日可望如他国之邮务,促成统寄官民函件独一委任机关”。至宣统二年(1910年),“已设之邮政局所,已达至五千三百以上,凡由地理及商业上邮政堪有获利之佳况者,莫不包括在内”。全国府厅州县各城,“按全国郡邑共一千九百一十计之,其未置邮之二百三十处,大抵属于无可获利之区,已计于应办规划之中,暂行搁置未办”。但按大清邮政官局的设计,则是希望“行令乡僻无关紧要之处所,及夫绵远未经入手之边疆,一律推广无遗,以期普遍”。宣统二年(1910年)最要之事,“即系在满洲、新疆、蒙古、西藏邮政之推广”,并“确有实在之进步”。宣统二年(1910年)局所增长趋势及各区域增长情况,详见表9和表10所示。

表9 宣统元年至宣统二年邮政局所数量增长表[4]183单位:间

表10 宣统元年至宣统二年各区域邮政局所数量增长表[4]183 单位:间

从表10可知,宣统二年(1910年)以北段及中段区域局所增长较快。北部区域新增新疆、蒙古及满洲地区,所设局所均系边疆之要枢。如蒙古地区所设的恰克图分局,“该处为蒙古与西伯利亚交界间著名三镇联合之区”。尽管该处居民仅有一千,但因“恰克图为蒙古之北门”,故“置邮局一处以作邮政之前驱”,而对“互换邮件之上著为紧要”,在“张—库—恰铁路告成时,所有转运经过西伯利亚邮件之事,即会聚于其处,则于商务、邮务上必将大有可观”。又如经新疆巡抚“急请设立”的新疆副邮界,宣统二年(1910年)邮路由迪化府展至塔尔巴哈台,“凡有邮件寄国内各地及欧洲者,均在塔尔巴哈台与俄国邮局互换,以便与经过西伯利亚铁路间之阿穆斯克地方相连”。该省设局所三十六处,而各类邮件业务“除包裹外均可收寄,只有汇票办法尚未施行”,便利内地邮件来往及国际邮件的交换。

宣统二年(1910年)值得关注的,应是四川、贵州、湖北、湖南、江西等中部区域省分邮务的迅速发展,局所由六百九十八处加至一千有二处,而各邮界之进步各异。成都邮界“现已足以自赡”,而“包裹事业发达甚巨”,快信投递事业也有翻倍之增长。汉口专界的邮务往乡村城镇拓展,宣统二年(1910年)所设“乡间箱柜计十六处,而城镇、乡村凡二百二十一处”,各地“已获邮政之便利”。至于改为独立管理的贵阳邮界,不仅“新设腹地分局六所,代办局三十九处”,还借鉴民信局办法,“在省城内就地投递信件重行组织,由投递一次增至五次,并设挨门揽信之差,业已异常著效”。其他如湖南长沙、常德副邮界,虽遭骚乱及水灾,但局所与投递信件数量均有明显的增长,可见在海关及新式制度的保护下,邮政的举行与运转均有相当的保障,亦使其信誉越发在民众心中建立和巩固。

另外边远如拉萨邮界,虽有拉萨、江孜、西格孜、帕克里和亚东五处局所,然“推行邮政于耕作朴素之藏民,实为大难”。开办半年以来,“实无大效果可录,且西藏久年闭关自守,居民仅知有己,并无与世界交通之思想”。尽管如此,大清邮政之设置已经遍及全国各省(除已被割让之台湾岛),而这亦意味着官民合一的新式邮政系统,已经深入至中华帝国的腹地,深入履行其“裕国便民”的使命。

宣统二年(1910年)邮路里程的增长速度,仍是以邮差邮路为多,共增长四万七千里,而民船邮路、轮船邮路不过仅增长一千里、火车邮路增长二千里而已。在边疆地区,如库伦至恰克图,“每一星期寄发三次,由国家台站派差带寄”,而在张家口至库伦一段,亦拟仿此办法进行办理,借用原有的清朝台站系统,“由政府谕令寓居通行大道之各旗筹备办理”。然而,对邮路带信造成最大困扰的,是渐不稳定的社会情势及愈发增多的匪徒。为了应对此类突发事件,大清邮政一是将较慢邮路改为日夜兼程的快班,如以往由宁古塔用旱路邮差运带的邮件,如今改由奉天府至通化县暨孙家台至朝阳镇两邮路,即系“缘邮差为克免马贼袭击所致”;一是挑选能员并装备武器,以防不测,如兰州府至嘉峪关邮路,其中兰州府至凉州府的邮路即改为昼夜兼程快班,而其邮差“半为本国人半为西藏人,且具有伟大脚程各差,给有华式大提灯,中置小油灯,并予以长刀以备不虞”。另外沿途官吏“业经兰州道札饬发给各差护照,并于夜间不拘何时,差到即便开城,任其出入”,故“邮差所受袭击以及劫夺之事,均经锐减”。由于新式邮政服务官民已成气候,故各地官员亦能尽力保护邮政,免遭盗贼之较大抢掠。如福建邮界之洋口至延平府段,“当过孔道之狭路中,数受袭劫”,遇上这种情况邮差只能束手听盗处置,后来只能由“该界邮务长请由本地官吏置有卫兵在此危途,用备巡缉”。另如广东邮界的邮路,“海盗劫掠及贼匪剪径之事实所常有”,而“地方官无时不尽力相助”,但在世风日下的清末,亦只能接受“邮件被劫者仍有数起无法缉获”的事实[4]180-200。

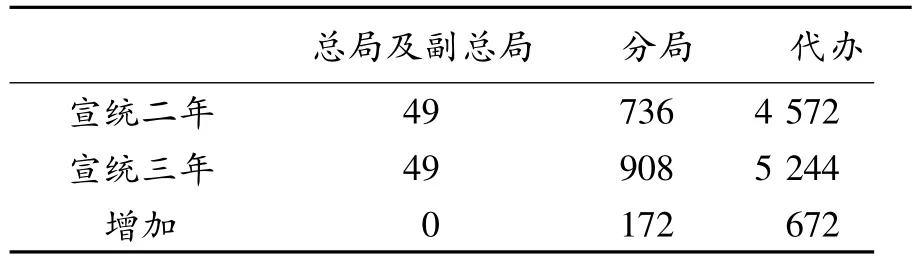

环境的恶化、政治的冲突及时代的更易对新式邮政的冲击是显而易见的。宣统三年(1911年)的“流疫、大水、饥馑以及革命之战争随地接踵而来”,邮务的开展深受扰累,甚至于边远邮界如“蒙古之库伧、新疆之迪化,其界内邮务亦莫不受有影响”。“况除实际之战事外,凡暴动骚乱劫夺,以及海路寇盗抢掠情事,几至无界不有,以致邮政艰窘困难之处益复增加”。宣统二年(1910年)至宣统三年(1911年)邮政局所及区域增长之趋势,详见表11和12所示。

表11 宣统二年至宣统三年邮政局所数量增长表[4]224单位:间

表12 宣统二年至宣统三年各区域邮政局所数量增长表[4]225 单位:间

值得关注的是,宣统三年(1911年)局所增长速度较快之地区,乃是“全国纷扰之巨变”的发源地四川及武昌起义所在的中部区域,尤其以成都邮界及汉口邮界的增长为速。成都邮界局所增长44间,而汉口邮界增长51间,“在战端未启以前,是年之成绩显有可望”。而“保路运动”发生之后,成都邮界“致将有利之外发包裹事务不得不停”,武昌起义之后,“武昌所有局所,自九月至十二月均行停闭。汉阳局所,闭至十二月初一日始行开办。汉口华界,本埠邮件八月至十月一概投递无从……汉口之邮务,计有三星期之久因战事而冷淡异常”,以致“所有内地各局受累亦剧,计有大多数之邮路均已停班”。故可见是年中部区域本有较为迅速的发展趋势,然受国内政治形势突变的影响,不少局所、尤其处于斗争漩涡中心的四川与湖北,只能保证基本的邮政服务,幸有“内地各局之华员,遇非常艰巨之情形犹能继续办公”,方不致使邮务停滞、消息阻塞。

不过,动荡的社会情势亦为邮政带来了一定的发展机遇。一是裁撤驿站,如南昌邮界,在宣统三年(1911年)四月初裁撤驿站,“其职务移归邮局办理一举,而官家、邮局两形满意”。而九月初一(1911年10月22日)革命军占领长沙之后,“其驿站事务经军队裁撤,立令邮局将裁撤驿站之职务接办”。而邮局在十五日内“即将全省公家所托之文件布置妥协,并能迅速投递”,可见新式邮政业务在此时已相当成熟,在政体变易后能迅速担负起传书带信的重任。二是带寄快信业务的崛起,“此项快信,在邮件中乃因军兴获益之一种,缘电报交通阻断,快递事务遂成要需故也”。三是邮政之训练组织管理办法的成熟与人员的养成。是年虽情状艰难,无论天灾抑或人祸,均为新式邮政的发展带来极大阻碍,然于是年之中的邮政训练、组织及管理办法,“恰因实验而益明”,“可见此项法则,于各种所需及各项情形均称特适”。而由于邮政局所对有关人员施以严重纪律,“并练成华员任事之心,加以各邮政局暨分局,与夫邮政总局、总办管理严明,故能臻此进境”。所以,邮政官局方能在某些地区“欲将邮政原有之组织更动,以实行操纵邮政之办事章程”的不利条件下,依然“坚守其地,不为少移”而“得以保全自立”,亦是多年来培养形成之风气使然。

即使在战乱年间,新式邮政依旧继续推进邮政网络的建设,逐渐将服务局所推进至乡村城镇之中。如在安徽省内,“现正注意村镇邮政之办法,不久即拟施行普及全省。是以将来不独予各乡镇以邮政之便利,即在大小村落亦莫不然”,而在上海“附郭一带,以及在三十里内各村落,现在每日均有邮班联接。……所有在此项邻近村落递之信件,向系交付民局办理者,今则由此项村镇邮差投送”。这种办法虽属新创,而“开办以来历有成效,所有村人、商号及当地执政,均各尽力协助”,故其不仅力劝当地新闻纸的发行人“将每日所出新闻纸于清晨赶早送交该局,以便于发行之日确能向所有村落内递到”,还向欧洲购买自行车一百辆,以便多次投递之用。至于公家衙署邮件,由于“数省公家驿站之事务,纯由邮局接替继续办理”,故其“无论系何种类及由何人来往,必须如平常邮件一律按寄费清单资例交付满费”,由此亦不难看出,新式邮政已渐将官民的邮件使用合二为一,成为新旧制度转型后的一种新的邮递制度与方式,为日后民国邮政的发展奠定了坚实基础。

纵观晚清最后十年的新式邮政网络拓展过程,可见其三大突出特点:一是网络渐为健全,邮区邮路逐渐覆盖内陆城乡,为普罗大众带来更加便捷的邮递服务;二是管理机制的完善,特别是邮传部及邮政总局的成立,逐步改变了海关主政邮政时“外人之事”的形象;三是管理人员技能的成熟及使用人群的习惯改变,令这一制度转型具备了厚实的群众基础,即使改朝易代,新式邮政依然有条不紊地推进裁驿置邮、一统体制的工作,为清末最后十年的发展打下了坚实基础,亦成为晚清制度转型中一较为成功的案例。

[1] 中国近代经济史资料丛刊编辑委员会.中国海关与邮政[M].北京:中华书局,1983.

[2] 苑书义,孙华峰,李秉新.张之洞全集:第2册[M].石家庄:河北人民出版社,1998:1445-1447.

[3] 中华人民共和国信息产业部,《中国邮票史》编审委员会.中国邮票史:第2卷(1896—1911)[M].北京:商务印书馆,2004:29.

[4] 北京市邮政管理局文史中心.中国邮政事务总论:上[M].北京:燕山出版社,1995.

[5] 商务印书馆.大清光绪新法令[M].上海:商务印书馆,1909:61-63.

[6] 吴昱.略论晚清民信局的兴衰[J].西华大学学报:哲学社会科学版,2012(3):60-64.

[7] 苏全有.清末邮传部研究[M].北京:中华书局,2005:37.