陕西省城市土地集约利用评价及其区域差异研究

2014-09-21赵敏宁周治稳曹玉香封建民李青云

赵敏宁, 周治稳, 曹玉香, 封建民, 李青云

(1.长安大学 地测学院, 西安710054; 2.咸阳师范学院 旅游与资源环境学院, 陕西 咸阳 712000;3.浙江工商大学 公共管理学院, 杭州 310018; 4.中国人民解放军61363部队, 西安 710054)

陕西省城市土地集约利用评价及其区域差异研究

赵敏宁1,2, 周治稳2, 曹玉香3, 封建民2, 李青云4

(1.长安大学 地测学院, 西安710054; 2.咸阳师范学院 旅游与资源环境学院, 陕西 咸阳 712000;3.浙江工商大学 公共管理学院, 杭州 310018; 4.中国人民解放军61363部队, 西安 710054)

城市土地集约利用关系到城市的可持续发展问题,通过建立陕西省城市土地集约利用评价指标体系,以SPSS 16.0及SUPERMAP软件为平台,利用主成分分析法(PCA)对陕西省10个地级市的城市土地集约利用状况进行了评价研究,并分析了陕西省10个地级市土地集约利用的区域差异。结果表明:陕西省10个城市的土地集约利用程度具有较大的差异,从空间上表现为:关中地区较高,陕北次之,陕南较低的特点。土地集约利用呈现出的空间差异与三个区域的经济发展和区位有一定的关系。陕西省要在加大城市土地投入强度、提高土地经济效益和土地利用强度的同时发挥关中的区域辐射和带动作用,协调区域经济发展,提高城市土地集约利用效率。

城市土地集约利用; 评价; 区域差异; 陕西省

土地资源的有限性和稀缺性决定了对土地资源的利用必须坚持集约节约用地的原则,随着我国城市化进程的不断加快,在有限的土地资源约束下如何实现经济社会快速稳定发展成为了亟待解决的课题,城市作为地区政治、经济、文化中心,对城市土地资源的利用必须坚持高效、集约利用的方针。对此,土地科学及相关领域的专家学者针对城市土地资源的集约节约利用开展了一系列的研究,这些研究多从指标体系的构建[1-9]、模型建立[3-5]、数理分析(如:主成分分析[3,5-6]熵值法[1,8]、层次分析法[9-11])及时空差异[3,5,12-14]等方面来进行区域土地集约利用的评价研究,取得了一系列的研究成果,陕西属于西部省份,在西部开发建设中具有举足轻重的作用,如何更好地协调经济发展与土地集约利用的关系成为陕西省发展的一大要务,而目前对于陕西省省域范围的城市土地集约利用研究尚不多见,本文在构建陕西省城市土地集约利用指标体系的基础上,利用主成分分析法,并借助于GIS软件,对陕西省10个城市的土地集约利用程度及其区域差异进行评价和分析,以期对陕西省城市土地集约利用提供理论依据。

1 研究区概况与数据

1.1 研究区概况

陕西,别称“秦”或“陕”,位于中国内陆腹地,地理位置处于东经105°29′—111°15′,北纬31°42′—39°35′,土地面积为20.56万km2,截至2011年底全省常住人口3 743万人,耕地面积399.2万hm2,园地面积84.6万hm2,林地面积1 122.6万hm2,设西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、延安、榆林、汉中、安康、商洛10个省辖市和杨凌农业高新技术产业示范区,陕西省地形复杂,全省南北长约880 km,东西宽160~490 km,地势总特点是南北高,中部低,北部为陕北黄土高原,中部为具有“八百里秦川”之称的关中平原,南部为陕南秦巴山地,地跨北温带和亚热带,整体上属于大陆季风性气候,境内南北气候的明显差异。长城沿线以北为温带干旱半干旱气候、陕北其余地区和关中平原为暖温带半湿润气候,陕南盆地为北亚热带湿润气候、山地大部为暖温带湿润气候。陕西省具有深厚的历史文化底蕴,为中华之源。

1.2 数据来源

研究中的基础数据来源于《陕西省统计年鉴》(2012)和《中国城市统计年鉴》(2000—2012),部分数据源于政府网站,通过采集陕西省10个城市:西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛市的9项评价指标,对所采集的数据进行标准化处理。

2 研究方法

2.1 评价指标体系

由于城市土地集约利用涉及到的因素诸多,且不同省域城市的自然禀赋、经济条件各异,所以目前尚无统一的城市土地集约利用指标体系,相关研究成果显示[3-12]:不同的学者在建立指标体系时,均考虑到经济、社会和环境因素以及三者之间的协调发展,因此,本研究中,评价指标体系的建立是在遵循综合性原则、主导性原则、可比性等基本原则的基础上,综合分析影响陕西省城市土地集约利用的自然环境、社会、经济发展及政策等影响因素,从土地的投入强度、利用强度、经济效益及可持续利用4个方面构建陕西省城市土地集约利用指标体系(表1),指标体系中所有指标均为正向指标。

表1 陕西省城市土地集约利用评价指标体系

2.2 数据处理

2.2.1 数据标准化 数据的标准化处理主要是为了使不同量纲和单位的数据具有可比性,研究中,对所选的9项指标的原始数据进行标准差标准化处理,公式可表示为:

(1)

2.2.2 主成分分析 主成分分析是把多个变量划为少数几个综合指标的降维处理方法。研究中以陕西省10个省辖地级市作为样本,以所选取的9个指标(表1)原始数据构建变量矩阵,利用SPSS 16.0软件做主成分分析,计算矩阵的特征根及各主成分的方差贡献率,根据主成分选取的原则提取主成分,并得到因子回归系数,据此计算出10个城市的各主成分得分,计算公式如下:

(2)

式中:Nik——第i个城市第k个主成分的因子得分值;Wj——第j个指标的因子回归系数;λij——第i个城市第j个指标标准化后的数据。

在计算出各个城市的每个主成分的因子得分后,综合每个主成分的方差贡献率,并以其作为各主成分的权重,进行计算,求得各个城市的综合得分Qi,计算公式如下。

Qi=NiKBk

(3)

式中:Qi——第i个城市的主成分综合得分值;Bk——所选取的各个主成分的方差贡献率。

为了使各个城市的土地集约利用程度从数值上更具直观性,利用公式(4)对各个城市的综合得分Qi进行百分制转换[3,11]。

(4)

式中:Ti——第i个城市的百分制分值;Qmax——主成分得分值的最大值;Qmin——主成分得分值的最小值。

2.3 土地集约利用评价等级的划分

目前,土地集约利用尚无统一的等级划分标准,本文结合陕西省经济社会状况,在征询专家意见的基础上,参照相关省份(山东、江苏)等的土地集约利用的划分标准[11-12],对陕西省土地集约利用等级划分如表2所示。

表2 陕西省城市土地集约利用等级划分

3 结果与分析

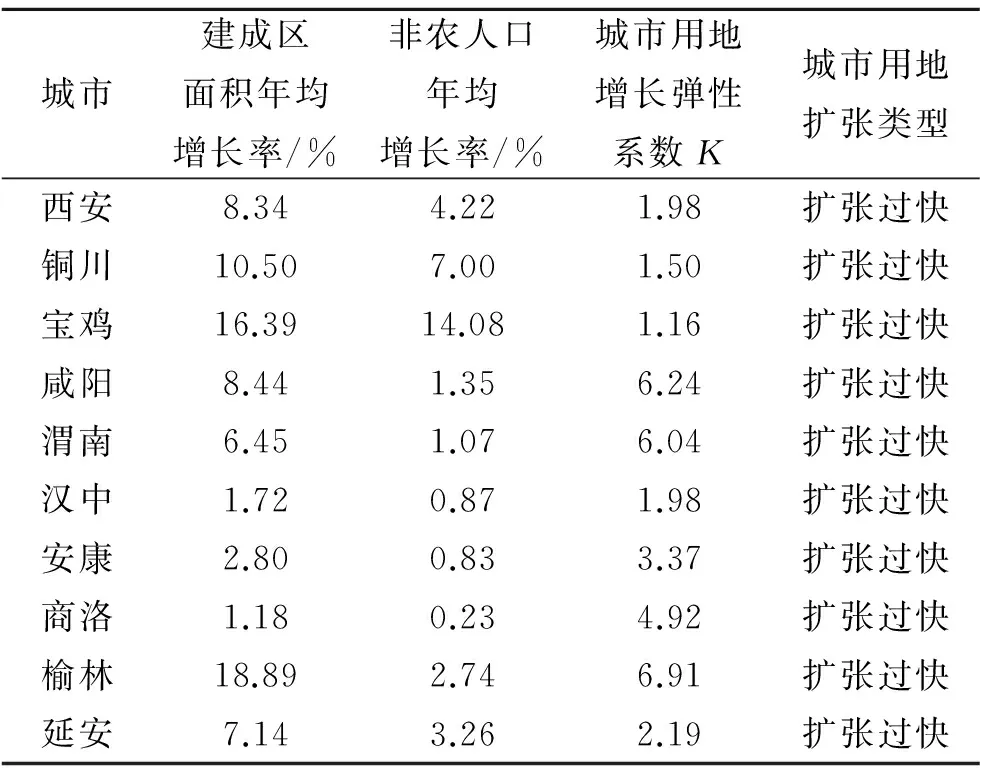

陕西省地处我国中部,从区位上,具有承东启西、连接南北的重要作用,自然资源富集,人口资源丰富,科教实力雄厚,然而,作为一个内陆省份,经济欠发达,经济竞争力较弱,《“十二五”中期中国省域经济综合竞争力发展报告》显示:2012年陕西省省域经济综合竞争力位列全国31个省、市(区)19位,2000—2012年,陕西省耕地面积从311.396万hm2下降至286.429万hm2,人均耕地面积从0.085 hm2下降至0.076 hm2,低于全国人均耕地水平,城市建成区面积从381 km2增加到864 km2,增加了126.77%,城市化水平从32.27%增加到50.01%,陕西省10个地级市的城市建成区面积扩张的速率均高于人口城市化的速率,城市建设用地规模扩张过快(表3),土地资源利用粗放,土地利用效率不高,人地矛盾突出,因此提高陕西省城市土地集约利用水平显得尤为重要[13]。

表3 2000-2012年陕西省10城市建成区面积、非农人口年均增长率及扩张类型

注:(1)城市用地增长弹性系数K是指城市用地增长率与城市人口增长率之比,国际上公认的合理阈值1.12,当K>1.12时表明城市用地规模扩张过快,当K<1.12时表明城市用地规模扩张不足。

对陕西省10个城市土地集约利用状况进行研究,利用SPSS 16.0软件,进行主成分分析,计算得到特征根和相应方差贡献率(表4)。

表4 总方差分解

3.1 主成分提取结果分析

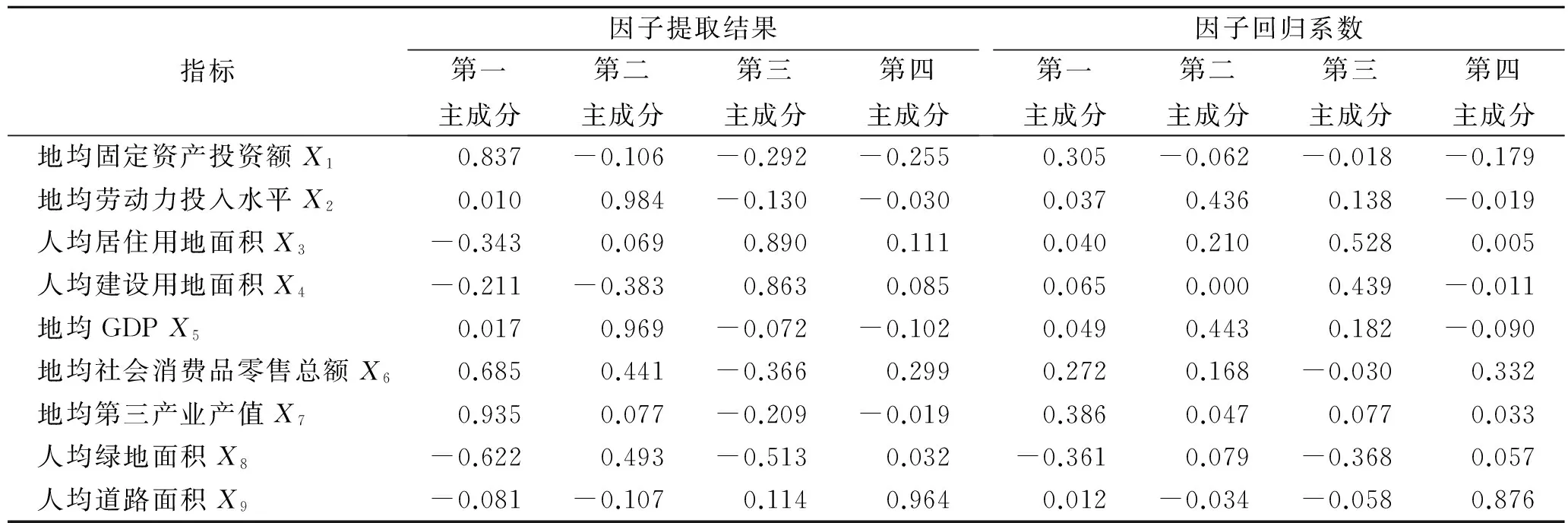

按照特征根大于1的原则,选取表4中前4个特征根作为主成分,其累计方差贡献率为92.659%,据此,可以看出这4个综合指标能够包含原变量92.659%的信息,对所选主成分进行正交方差最大旋转,得到各主成分的因子载荷及其因子回归系数(表5)。

表5 正交方差旋转后的因子提取结果和因子回归系数

根据表5可以得出,第一主成分对地均固定资产投资额、地均社会消费品零售额、地均第三产业产值有较大的载荷系数,反映土地的投入及产出水平。第二主成分对地均劳动力投入和地均GDP有较大的载荷系数,反映土地的劳动力投入及经济水平。第三主成分对人均居住用地面积和建设用地面积有较大的载荷系数,反映土地的利用强度。第四主成分对人均道路面积有较大的载荷系数,反映土地的可持续利用状况。

3.2 土地集约利用因子得分结果分析

根据表5中的因子回归系数计算各主成分得分值Q1,Q2,Q3,Q4,以各主成分的方差贡献率作为权重,加权求和后得到陕西省10个城市的因子综合得分,经过百分制转化得到百分制得分(表6)。

表6 各主成分因子得分、综合得分、百分制得分及城市排名

计算结果显示:从总体上看,西安市土地集约利用得分最高,商洛市得分最低,仅为西安市总分值的51.5%。其中,西安市、榆林市在土地经济投入、产出水平及土地利用强度指标上的得分居10个城市前列,故综合得分较高;渭南市在土地可持续利用及土地经济投入、产出水平、土地的劳动力投入及经济水平指标上得分较高,而在土地的利用强度指标上的得分较低;咸阳市在土地的劳动力投入及经济水平得分高,其它三项指标得分均偏低;延安市在土地的经济投入及产出水平上得分较高,而在土地的劳动力投入及经济水平、土地的利用强度及土地的可持续利用指标上的得分都较低,汉中市在土地的劳动力投入及经济水平指标上的得分较高,而在土地利用可持续利用、土地的利用强度及土地的经济投入及产出水平得分均较低,因而土地集约利用得分较低,宝鸡市在土地可持续利用及土地的利用强度指标上比较靠前,而在土地的经济投入及产出水平、土地的劳动力投入及经济水平这两个指标上的得分低,使得宝鸡市的总分排名靠后,安康、铜川和商洛在土地可持续利用指标上的得分都较高,而在其他三个指标上的得分都较低;因而排名均靠后。从各主成分看,土地的经济投入及产出水平得分较高的主要有西安、榆林、渭南和延安市,土地的劳动力投入及经济水平得分较高的主要有西安、渭南、咸阳和汉中市,土地的利用强度得分较高的主要有西安、榆林和宝鸡市,土地的可持续利用程度得分较高的城市主要有西安、渭南、安康、宝鸡、铜川和商洛市。

4 陕西省城市土地集约利用区域差异分析

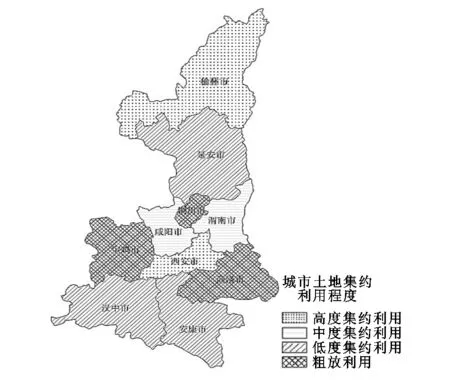

依据表6各城市综合得分情况并结合表2中城市土地集约利用等级的划分情况,对陕西省10个城市土地集约利用程度进行分类如下:(1) 高度集约利用类:西安市、榆林市;(2) 中度集约利用类:渭南、咸阳;(3) 低度集约利用类:延安、汉中、安康;(4) 粗放利用类:铜川、宝鸡、商洛。利用SUPERMAP绘制陕西省城市土地集约利用等级图,如图1所示。

图1 陕西省城市土地集约利用区域差异等级

研究表明:陕西省城市土地集约利用在空间分布上呈现出以下特点:

(1) 陕西省土地集约利用程度差异明显,计算所得百分制数据显示:集约度最高西安市得分值为82.465 91,最低得分值商洛市为42.465 91,最高值接近最低值的2倍,差异较大。

(2) 从各主成分因子得分情况来看,西安、榆林、渭南、延安的土地经济投入和产出得分很高,而宝鸡市、商洛和铜川市在这一项得分最低,而该成分的权重占40.766%,因此这几个城市的综合得分受这一主成分影响较大,前者的综合分值高,而后者的综合分值则较低。咸阳、汉中、西安在土地的劳动力投入及经济水平主成分上的得分较高,商洛市在土地投入、经济水平、土地利用程度这三个主成分上得分都较低,因此其得分水平最低。从土地利用程度主成分得分来看,西安和榆林市得分最高。

(3) 陕西省城市土地集约利用程度的高低基本反映了城市的经发展济水平,集约度高的城市其经济发展水平较高,而集约度低的相应的经济发展程度较低。在陕西省10个城市中,西安作为陕西的省会城市,西部大开发战略实施以来,经济社会发展保持强劲势头,高新技术产业、旅游业及工业迅猛发展,再加上雄厚的科研实力,为西安市的发展在人才方面提供有力的保障,随着浐灞生态区的建设、曲江旅游文化区的带动,表现在城市土地的投入、土地的效益、土地的可持续利用均高于其他城市,榆林市作为国家重要的能源、煤化工基地,经济总量连续八年位居陕西省第二,在近年来的发展中,注重经济与生态环境协调发展,城市土地集约利用程度高。

(4) 从区位上,陕西省城市土地集约利用程度大体上呈现关中>陕北>陕南的趋势,这与陕西省3大区域经济社会发展及区位有一定的关系。从地理位置上讲,关中平原位于陇海铁路沿线,便捷的交通使其成为中国内陆交通枢纽,历史上有“田肥美,民殷富”的美誉,长期以来处于西北经济文化的中心位置,经济基础较好;而陕南、陕北相比而言,经济基础相对薄弱,陕北位于黄土高原丘陵沟壑区和毛乌素沙漠风沙区,主要以农牧业为主,工商业基础较为薄弱,由于在煤炭、石油和天然气方面的资源优势,加上西部开发及国家能源重化工基地建设,近年来经济发展迅速;土地投入产出效益较高,尤其是榆林市凭借能源资源优势,体现在土地投入产出因子上的得分最高,因此土地集约度较高;陕南秦巴山脉和山间盆地,受交通建设条件所限,经济基础相对薄弱,土地投入产出效率及土地利用程度较低,土地集约利用水平较低。

5 结论与讨论

(1) 影响城市土地集约利用的因素较多,本研究基于陕西省的实际情况,选取土地经济效益、投入强度、利用强度及可持续利用4个层次9项指标,进行城市土地集约利用的评价研究,反映出经济、社会、环境及其协调发展对土地集约利用的影响。

(2) 研究结果显示:陕西省10个地级城市的土地集约利用差异大,百分制计算的结果中排名第一的西安市(82.465 91)与排名第十位的商洛市土地集约度(42.465 91)从数值上相差近一倍,表明陕西省土地集约利用区域性差异明显,且土地集约利用程度大体上呈现出关中>陕北>陕南的趋势,表明土地集约利用程度的区域差异性与三大区域经济发展状况具有一定的相关性。

(3) 论文的研究是基于2011年社会经济数据对陕西省10个城市土地集约利用及其区域差异进行了静态分析,进一步的研究将有待于在收集长时间序列数据的基础上,从时空间变化的角度对该区域土地集约利用进行更深入的研究。

(4) 政策启示:陕西省10个城市的土地集约利用差异较大,大体上呈现出上关中地区集约度高于陕北、陕南;陕西省城市土地集约利用程度与区位有一定的关系。因此,在今后的发展中,要继续增加城市土地投入,提高土地经济效益及可持续利用程度。对于陕北要充分发挥资源优势,并将资源优势转化为经济优势,同时要重视生态环境和可持续发展,陕南要有效发挥环境资源优势,以旅游业带动第二、三产业及绿色生态产业的发展,提高经济增长能力,加快经济发展,同时要发挥关中在技术、人力资源方面的带动和辐射作用,统筹协调区域发展,实现陕西省经济社会持续稳定增长,提高土地资源的集约利用效率。

[1] 郑华伟,刘友兆,丑建立.中国城市土地集约利用与生态环境协调发展评价研究[J].水土保持通报,2012,32(1):227-232.

[2] 谢敏,郝晋珉,丁忠义,杨君.城市土地集约利用内涵及其评价指标体系研究[J].中国农业大学学报,2006,11(5):117-120.

[3] 冯科,郑娟尔,韦仕川,郑文娟,刘勇.GIS和PSR框架下城市土地集约利用空间差异的实证研究:以浙江省为例[J].经济地理,2007,27(5):811-818.

[4] 范辉,周晋. 河南省城市土地集约利用水平的时空演变[J].水土保持研究,2010,17(4):198-206.

[5] 李进涛,谭术魁,汪文雄.基于DPSIR模型的城市土地集约利用时空差异的实证研究:以湖北省为例[J].中国土地科学,2009,23(3):49-54.

[6] 范辉,王立,周晋.基于主成分分析和物元模型的河南省城市土地集约利用对比研究[J].水土保持通报,2012,32(3):160-169.

[7] 潘竟虎,石培基,董晓峰.甘肃省城市化发展与土地集约利用研究[J].干旱区资源与环境,2008,22(4):28-33.

[8] 李景刚,张效军,高艳梅,臧俊梅.基于改进熵值模型的城市土地集约利用动态评价:以广州市为例[J].地域研究与开发,2012,31(4):118-123.

[9] 韩会庆,蔡广鹏,郜红娟.基于生态健康的贵阳市云岩区土地集约利用研究[J].水土保持研究,2013,20(3):78-81.

[10] 崔娟敏,季文光.基于AHP的土地集约利用水平模糊综合评价[J].水土保持研究,2011,18(4):122-125.

[11] 罗新茂,何宏伟,柯新利.基于层次分析法的城市土地集约利用评价:以湖北省钟祥市为例[J].安徽农业科学,2009,37(36):18114-18116.

[12] 石培基,吴燕芳.陇南市建设用地集约利用时空差异评价研究[J].干旱区资源与环境,2011(1):80-85.

[13] 翟苗苗,吴泉源,徐艳慧,张芬.山东省城市土地集约利用评价及区域差异研究[J].华南师范大学学报:自然科学版,2011,(4):136-140.

[14] 黎一畅,周寅康,吴林,等.城市土地集约利用的空间差异研究:以江苏省为例[J].南京大学学报:自然科学版,2006,42(3):309-315.

EvaluationofUrbanLandIntensiveUseandItsRegionalDifferencesinShaanxiProvince

ZHAO Min-ning1,2, ZHOU Zhi-wen2, CAO Yu-xiang3, FENG Jian-min2, LI Qing-yun4

(1.CollegeofGeologyandSurveying,Chang′anUniversity,Xi′an710054,China; 2.DepartmentofTourism,ResourcesandEnvironmentXianyangNormalCollege,Xianyang,Shaanxi712000,China; 3.InstituteofPublicAdministration,ZhejiangGongshangUniversity,Hangzhou310018,China; 4.No.61363UnitoftheChinesePeople'sLiberationArmy,Xi′an710054,China)

Ubran intensive land use concerns the sustainable development of the city. In this paper, the evaluation index system of the urban land intensive use was constructed, urban intensive land use of the 10 cities in Shaanxi Province was evaluated by the method of the principal component analysis (PCA) and the software SPSS 16.0 and SUPERMAP, furthermore, the spatial differences of the urban land intensive use were analyzed, the results show that the degree of the intensive land use of 10 cities in Shaanxi Province is quite different, Guanzhong area is higher, the northern Shaanxi is the second and the southern Shaanxi is the lowest,and there is a certain relationship between the regional differences of intensive land use and the economic development and location of the 3 regions in Shaanxi Province. Shaanxi Province should increase the city land investment intensity, improve the economic benefits, the land use intensity and sustainable utilization degree, act as the radiating and leading role, and coordinate the development of regional economy in order to improve the level of urban intensive land utilization in Shaanxi Province.

urban land intensive use; evaluation; regional differences; Shaanxi Province

2014-03-12

:2014-04-14

陕西省教育厅科研计划项目资助“‘关中—天水经济区’视角下的西咸新区土地集约利用及其对策研究”(12JK0137);教育部人文社会科学研究青年基金项目“农村宅基地流转潜在风险的生成机理研究:利益相关者网络视角”(13YJC790004);陕西省重点扶持学科专项资金建设项目“历史地理学”(10722,060103);陕西省科技厅自然基金项目“陕北资源富集区工矿型荒漠化的遥感监测与发展趋势研究”(2011JM5015);国家级大学生创新创业训练计划项目“‘关中—天水经济区’视角下的西咸新区土地集约利用及其对策研究”(201210722013)

赵敏宁(1976—),女,陕西武功人,讲师,博士生,主要研究方向:地籍测量与土地资源评价。E-mail:zhmn875@sohu.com

F293.2

:A

:1005-3409(2014)05-0210-06