典型山区耕地面积与粮食产量时空格局分析

——以四川省凉山州为例

2014-09-21刘运伟

刘运伟

(1.中国科学院 成都山地灾害与环境研究所, 成都 610041;2.西昌学院 农业科学院, 四川 西昌 615013; 3.中国科学院大学, 北京 100049)

典型山区耕地面积与粮食产量时空格局分析

——以四川省凉山州为例

刘运伟1,2,3

(1.中国科学院 成都山地灾害与环境研究所, 成都 610041;2.西昌学院 农业科学院, 四川 西昌 615013; 3.中国科学院大学, 北京 100049)

以西南山区的四川省凉山州为例,运用描述性统计分析、耕地压力指数、聚类分析等方法,分析了耕地面积和粮食产量时间变化特点和空间差异特征。结果表明:(1) 1999—2011年,凉山州耕地总面积和粮食总产量总体上呈上升趋势,人均耕地面积呈减少的趋势;人均粮食产量、单位耕地面积粮食产量呈波动上升趋势;耕地压力指数始终小于1,凉山州总体上无耕地压力。(2) 凉山州耕地面积、粮食产量、最小人均耕地面积和耕地压力指数空间差异明显,有8个县的耕地压力较大,7个县基本无耕地压力,2个县无耕地压力。最后,对山区耕地保护和实现粮食安全的对策进行了简单探讨。

凉山州; 耕地面积; 粮食产量; 最小人均耕地面积; 耕地压力指数; 时空格局

耕地是最基本的自然资源,是保障粮食安全的关键;粮食安全关系到国计民生,是国家发展和社会稳定的前提[1]。合理利用与保护耕地资源,增加粮食生产能力,是实现社会经济可持续发展的重要课题。目前,有关耕地和粮食产量的研究成果主要体现在以下几个方面:耕地资源利用与粮食安全分析[2-4];耕地资源态势及宏观驱动力、粮食产量变化的影响因素分析[5-6];耕地压力指数与粮食安全状况研究[7-8];耕地资源数量变化特征及其与粮食产量、粮食安全的关系分析[9-10];区域耕地—人口—粮食系统动态研究[11-12]等。目前的成果中,对区域耕地和粮食产量的时间动态变化的研究较多,对其空间差异的研究成果相对较少。深入研究粮食产量与耕地面积的时空动态,对于严格保护耕地和保障粮食安全的规划决策,具有重要启示意义,对优化粮食生产布局及相关区域政策制定提供依据[13]。

中国是一个山地大国[14],由于特殊的自然地理环境和山地灾害等因素的制约和主体功能区建设的客观需要,山区的耕地总量十分有限。目前,虽然山区的人口密度远小于平原地区,但山区人口自然增长率普遍高于平原地区。据统计,四川西部、贵州、云南和西藏的人口自然增长率分别高出全国平均水平的1.39‰,1.64‰,1.24‰和5.22‰[15]。山区的耕地与粮食生产能力是山区可持续发展的重要问题。由于山区自然条件的复杂性和空间差异性,对山区的耕地和粮食生产能力进行研究具有重要的理论意义和现实意义。

本文以我国西南典型山区——四川省凉山彝族自治州(下简称凉山州)为例,在查阅相关统计资料基础上,对凉山州13 a(1999—2011年)的耕地资源和粮食产量的时间变化趋势进行分析,并对凉山州2011年的耕地和粮食产量的空间差异进行分析,以期为凉山州及其它山区合理利用和保护耕地资源,促进粮食生产可持续发展提供相关借鉴和参考。

1 研究区概况

凉山州位于四川省西南部川滇交界处,青藏高原东南部,横断山区东北部,境内地貌类型复杂多样,高山、深谷、平原、盆地交错分布。全州共辖17个县市,面积6 0423 km2,有汉、彝、藏、蒙古、纳西等14个世居民族,是我国最大的彝族聚居区,也是四川省民族类别和少数民族人口最多的地区[16]。2011年,其地区生产总值(GDP)(现价,下同)为1 000.13亿元,三次产业结构为19.45∶52.35∶28.20。

2011年凉山州共有耕地面积35.2423万hm2,人均耕地资源为0.072 hm2。中低产田比重高、耕地土壤肥力低、水土流失比例大是其主要特点。另外,耕地大部分属斜坡耕地和梯田,因此水田少旱地多。全州共有旱地27.333万hm2,占耕地面积的77.56%,水田7.909万hm2,仅占22.44%。其中中低产水田约27 700 hm2,占水田的35.02%;中低产旱地约214 200 hm2,占旱地的78.37%。耕地主要分布在高原平坝以及安宁河、金沙江等河流的河谷地带。凉山州存在土地后备资源质量不高,林地水土流失较严重,耕作方式落后,高潜质土地开发、整治、利用不够等问题。

2 数据来源与分析方法

2.1 数据来源

凉山州的耕地面积(cultivated land area,CLA)、年末总人口(Total population, TP)、粮食产量(grain output,GO)、播种面积等有关数据来源于相关年份的《凉山州统计年鉴》。

2.2 分析方法

2.2.1 描述性统计分析 对以下指标进行描述性统计分析:耕地面积、人均耕地面积(cultivated land area per capita,CLAPC)、年末总人口、粮食产量、人均粮食产量(the grain output per capita,GOPC)、单位耕地面积粮食产量(the grain output per unit,GOPU)、粮食作物播种面积、总播种面积、粮食作物播种面积与总播种面积之比、粮食作物播种面积、复种指数等。

2.2.2 耕地压力指数

(1) 最小人均耕地面积(Smin)。最小人均耕地面积是指在一定区域范围内,一定食物自给水平和耕地综合生产能力条件下,为了满足人口正常生活的食物消费所需的耕地面积。可用如下模型计算:

式中:Smin——最小人均耕地面积(hm2/人);β——粮食自给率(%);G——人均粮食需求量(kg/人);p——食物单产(kg/hm2);q——粮食播种面积占总播种面积之比(%);k——复种指数(%)。

(2) 耕地压力指数。耕地压力指数(K)是最小人均耕地面积与实际人均耕地面积之比。计算公式如下:

式中:K——耕地压力指数;S——实际人均耕地面积(hm2/人)。耕地压力指数既是耕地保护的阈值,也是测度粮食安全程度的指标,即当K=1时,粮食供需平衡;K>1时,耕地资源不能满足区域粮食需求;K<1时,耕地资源满足区域粮食需求之后有盈余。

2.2.3 聚类分析 聚类分析能够从样本数据出发,客观地决定分类标准。目前,最常用的聚类方法有K—均值聚类法(快速聚类法)和层次聚类法。快速聚类法具有占用内存少,处理速度快等优点,本研究采用快速聚类法对有关指标进行分类。

3 耕地与粮食动态变化分析

3.1 耕地面积的动态变化

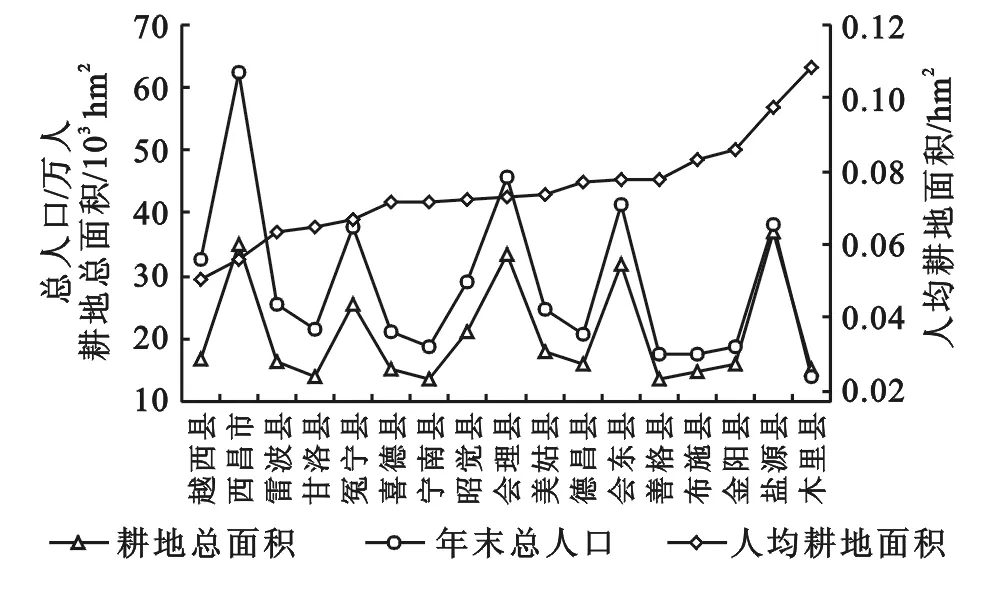

如图1所示,1999—2011年间,凉山州耕地总面积的变化呈上升趋势,由31.196万hm2增加到35.243万hm2,期间共增加4.057万hm2耕地;人均耕地面积的变化呈下降趋势,由0.079 hm2减少为0.072 hm2。分阶段来看,1999—2002年耕地面积略有减少,主要是由 “退耕还林(还草)”政策的实施及其农业结构调整造成的;2002—2011年耕地面积呈增加趋势,主要是各级政府加大了耕地开发整理投入与耕地保护的力度。凉山州人口近13 a一直呈增长态势,1999年总人口为393.93万人,2011年总人口达487.25万人,共增加93.32万人。1999—2002年,人口的增加和耕地面积的减少相叠加,使凉山州的人均耕地面积大幅减少,由0.079 hm2减少到0.068 hm2;2002—2005年,人均耕地面积有所回升,由0.068 hm2增加到0.074 hm2;2005—2011年,人均耕地面积呈缓慢下降趋势,由0.074 hm2下降到0.072 hm2。联合国粮农组织规定人均耕地警戒线为0.053 hm2,说明凉山州总体上耕地面积并不缺乏。

图1 1999-2011年凉山州耕地面积、总人口、人均耕地面积变化

3.2粮食产量动态变化

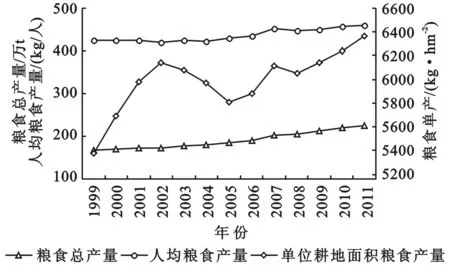

由图2可知,1999—2011年,凉山州粮食总产量呈上升趋势,人均粮食产量、单位耕地面积粮食产量呈波动上升趋势。粮食总产量由1999年的167.74万t增加到2011年的224.41万t,增加了56.67万t。人均粮食产量则由1999年的425.81 kg/人增加到2011年的460.56 kg/人,增加了34.75 kg/人,其中2002年人均粮食产量为419.62 kg/人,为13 a的最低值。单位耕地面积粮食产量,由1999年的5 376.95 kg/hm2增加到2002年的6 138.42 kg/ hm2,再降低至2005年的5 812.26 kg/ hm2,然后再增加至2011年的6 367.56 kg/ hm2,13 a间单位耕地面积粮食产量共增加了990.60 kg/hm2,呈明显的波动上升趋势。粮食总产量、单位耕地面积粮食产量呈上升趋势,说明凉山州的耕地生产能力呈上升趋势;人均粮食产量动态上升,说明耕地保障能力呈增加趋势。

图2 1999-2011凉山州粮食产量、人均粮食产量、单位耕地面积粮食产量变化

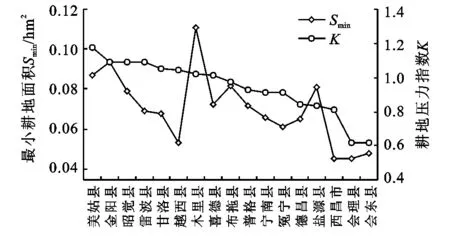

3.3Smin和K的动态变化

最小人均耕地面积Smin和耕地压力指数K的变化如图3所示(计算时人均食物需求量按400 kg/人计)。1999—2011年凉山州Smin和K值总体变化是呈波浪式降低趋势。Smin先由1999年的0.074 hm2下降至2002年的0.065 hm2,然后再上升至2005年的0.069,最后下降至2011年的0.063。总体而言,Smin在1999—2011年间是下降的,主要得益于粮食单产和复种指数的提高。耕地压力指数K呈现出先略为升高后降低的变化趋势,K值从1999年的0.939上升到2002年的0.953,主要原因是期间实际人均耕地面积的减少速度大于最小人均耕地面积减少速度;随着最小人均耕地面积减少速度大于实际人均耕地面积的减少速度,K值逐步下降到2011年的0.869,期间略有升降。1999—2011年,凉山州耕地压力指数始终小于1,无耕地压力,粮食安全有保证。

图3 凉山州1999-2011年最小人均耕地面积和耕地压力指数变化

4 耕地与粮食空间差异分析

采用2011年的时间断面数据,选取耕地面积、粮食产量、最小人均耕地面积Smin和耕地压力指数K等指标,对凉山州的耕地与粮食的空间差异进行分析。

4.1 耕地面积的空间差异

凉山州耕地面积空间差异明显(图4,5)。耕地总面积最大的盐源县为3.716万hm2,最小的县域宁南县为1.347万hm2,前者是后者的2.76倍。总人口空间差异明显也非常明显,总人口最大的西昌市为62.54万人,最小的木里县为13.73万人,前者是后者的4.56倍。人均耕地面积是耕地总面积和总人口叠加影响后的结果在空间上的反映,是耕地总量与人口数量在地域空间分布上的综合体现。人均耕地面积最大的木里县为0.109 hm2,最小的越西县为0.051 hm2,前者是后者的2.14倍,其中越西县人均耕地资源低于联合国粮农组织规定人均耕地警戒线0.053 hm2。运用聚类分析法将凉山州人均耕地面积分为丰富(Ⅰ)、中等(Ⅱ)、缺乏(Ⅲ)三级(见图5),人均耕地资源丰富的县域有木里县、盐源县,这两个县地广人稀,人均耕地资源相对丰富;人均耕地资源缺乏的县域有甘洛县、越西县、雷波县、冕宁县、西昌市,其中甘洛县、越西县、雷波县,区内地形起伏,山高坡陡,耕地总量十分有限,致使其人均耕地资源缺乏,西昌市和冕宁县则因人口稠密,耕地总量有限,导致人均耕地资源缺乏;人均耕地资源为中等水平县域有美姑县、喜德县、昭觉县、金阳县、布拖县、普格县、德昌县、宁南县、会理县、会东县。

图4 凉山州耕地总面积、总人口、人均耕地面积比较

图5 凉山州人均耕地面积评价结果

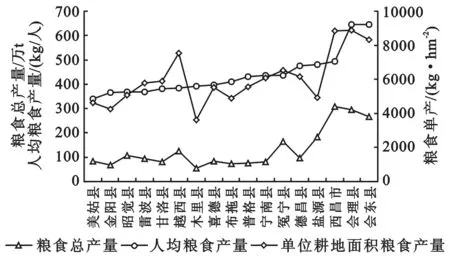

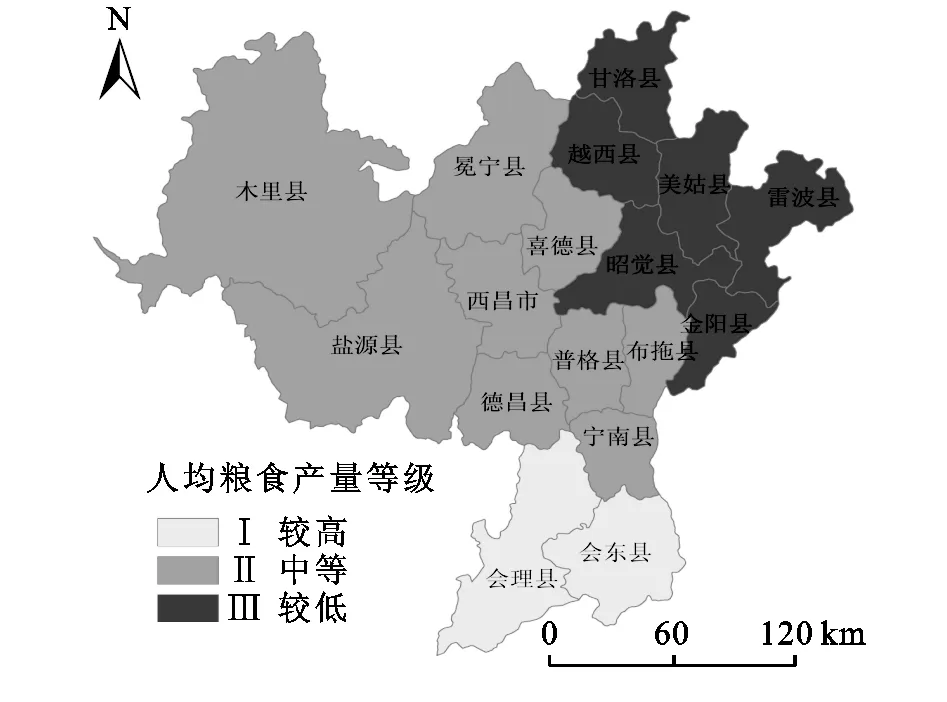

4.2粮食产量空间差异

凉山州粮食产量空间差异明显(图6,图7)。粮食总产量最大的西昌市为30.838万t,最小的木里县为5.383万t,前者是后者的5.73倍。人均粮食产量最大的会东县为646.00 kg/人,最小的美姑县为339.27 kg/人,前者是后者的1.90倍。单位耕地面积粮食产量(粮食单产)最大的会理县为8 864.56 kg/hm2,最小的木里县为3 608.02 kg/人,前者是后者的2.46倍。木里县虽然耕地总面积最大,但是由于其粮食单产和复种指数低,导致其粮食总产量最低。人均粮食产量是耕地生产能力和人口分布空间上的综合反映,是体现地区粮食安全的重要指标。运用聚类分析法将凉山州人均粮食产量分为较高(Ⅰ)、中等(Ⅱ)、较低(Ⅲ)三级(见图7),人均粮食产量较高的县域有会理县、会东县,这两个县粮食单产和复种指数均处于较高水平,人均耕地资源水平虽然不高,但几者叠加,人均粮食产量处于较高水平;人均粮食产量较低的县域有美姑县、金阳县、昭觉县、雷波县、甘洛县、越西县;人均粮食产量为中等水平县域有西昌市、喜德县、冕宁县、木里县、盐源县、布拖县、普格县、德昌县、宁南县。

图6 凉山州粮食产量、人均粮食产量、

图7 凉山州人均粮食产量评价结果

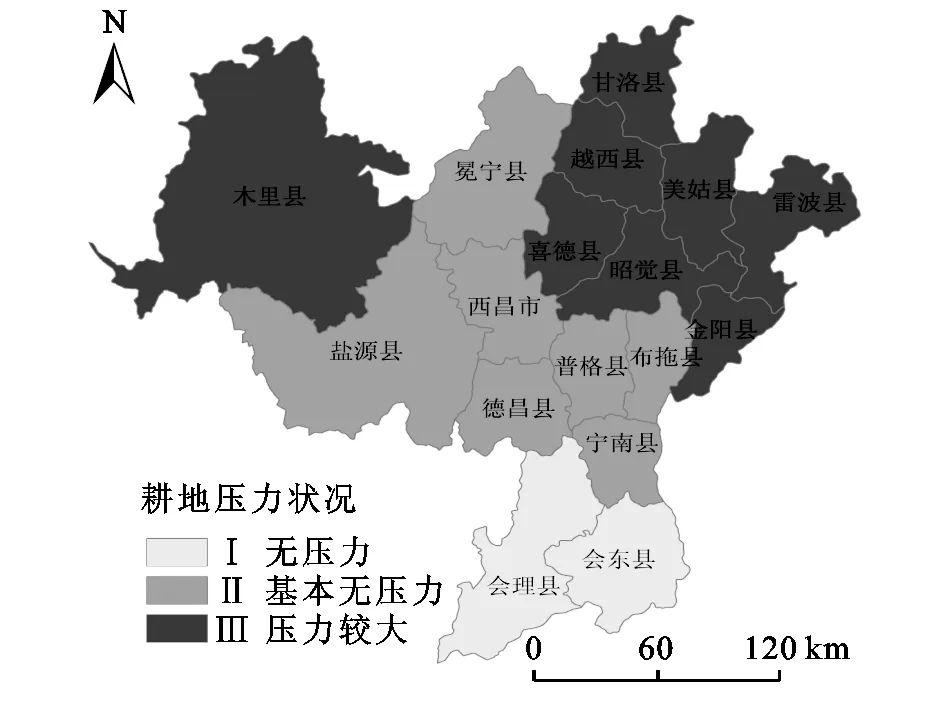

4.3Smin和K的空间差异

Smin值最大的木里县为0.111 hm2,最小的会理县为0.045 hm2,前者是后者的2.46倍(图8)。Smin空间差异非常明显,木里县的耕地生产能力较低,远低于生产能力较高的会理县。K值最大的美姑县为1.18,最小的会东县为0.62,前者是后者的1.90倍,空间差异明显。运用聚类分析法将凉山州耕地压力指数分为压力较高(Ⅰ)、基本无压力Ⅱ)、无压力(Ⅲ)三类(图9)。美姑县、金阳县、昭觉县、雷波县、甘洛县、越西县、木里县、喜德县8县的K>1,耕地压力较大;布拖县、普格县、宁南县、冕宁县、德昌县、盐源县、西昌市7县的0.8 图8 凉山州最小人均耕地面积和耕地压力指数比较 图9 凉山州耕地压力状况评价 5.1结论 (1) 时间动态变化。1999—2011年,凉山州耕地总面积总体上呈上升趋势,但人均耕地面积呈减少的趋势;粮食总产量呈上升趋势,人均粮食产量、单位耕地面积粮食产量呈波动上升趋势,说明凉山州的耕地生产能力和耕地保障能力均呈上升趋势;Smin和K值呈波浪式降低趋势,耕地压力指数始终小于1,表明凉山州无耕地压力,粮食安全有保证。 (2) 空间差异格局。凉山州耕地面积、粮食产量、Smin和K的空间差异明显。耕地总面积最大的盐源县是面积最小的宁南县的2.76倍;人均耕地面积最大的木里县是面积最小的越西县的2.14倍。粮食总产量最大的西昌市是产量最小的木里县的5.73倍;人均粮食产量最大的会东县是产量最小的美姑县的1.90倍。Smin值最大的木里县是最小的会理县的2.46倍。K值最大的美姑县是K值最小的会东县的1.90倍。影响凉山州耕地压力指数空间差异的主要因素有:粮食作物单产、粮食播种面积占总播种面积之比、复种指数、人均耕地面积。 5.2 讨 论 在山区,随着土地开发整理和耕地保护力度的增大,一定时期内,耕地总面积有递增的趋势,但由于山区人口增加速度较快,人均耕地面积有减小的趋势;另外,随着农业科技投入的增加和复种指数的提高,山区的粮食总产量、人均粮食产量、单位耕地面积粮食产量皆呈上升趋势。总体而言,凉山州目前无耕地压力,粮食安全有保证。但是随着时间的推移,山区的耕地总面积增加潜力有限,土地生产能力也会逐步达到上限,人口数量的迅猛增加仍会对耕地和粮食安全带来压力。因此,为保障粮食安全,必须做好以下几方面的工作:一是严格实施耕地保护政策,确保耕地面积总量不减少;二是加强土地开发整理,增加耕地面积;三是加大农业科技推广投入,提高单位耕地面积粮食产量与粮食总产量;四是切实落实国家计划生育政策,控制山区人口的数量,减小因人口增加给耕地与粮食安全带来的压力。 山区地貌条件复杂多样,高山、深谷、平原、盆地、丘陵相互交错,耕地资源的区域禀赋空间差异明显,导致耕地面积和粮食产量空间差异显著。因此,山区应在考虑各县市经济发展水平和经济结构地域性特点的同时,结合自身自然条件,找准耕地保护的关键问题,因地制宜地实行不同的耕地保护政策。在耕地资源条件较好的地区(如安宁河流域“五县一市”的平坝地区),工业化与城镇化等成为耕地减少和影响粮食安全的主要原因。这些县域必须在减少工业化与城镇化对耕地占用的同时,加大土地整理的力度,稳定耕地面积总量不变或者变化较小。在地形起伏度大的山区县域(如美姑、昭觉等县),山高坡陡、耕地零星分散、后备耕地资源匮乏、农业生产条件差,开发利用难度大、效率低。受少数民族地区传统耕作方式的影响,坡耕地面积占耕地总面积的比例大。这些县为落实国家生态屏障建设的政策需要,退耕压力大成为耕地面积减少和影响粮食安全的主因。因此,在山区耕地压力较大的县,应通过加大水土流失的防治,改善农业生产条件,推广农业科技,实施科学种粮来保证耕地面积不减少和自身粮食安全;对于生态退耕面积大,自然环境十分脆弱、耕地压力突出的县域,政府应实施生态补偿,制定切实可行的区内粮食调运方案来解决其粮食无法自给的问题。 [1] 封志明,张蓬涛,宋玉.粮食安全:西北地区退耕对粮食生产的可能影响[J].自然资源学报,2002,17(3):299-306. [2] 曾科军,陈逸,高中贵,等.长江三角洲土地利用变化与粮食安全分析[J].地理与地理信息科学,2006,22(6):58-61. [3] 李智国,杨子生,王伟.西南边疆山区耕地资源利用与粮食生产耦合态势:以云南省为例[J].山地学报,2008,26(4):410-417. [4] 金姝兰,侯立春,徐磊.长江中下游地区耕地复种指数变化与国家粮食安全[J].中国农学通报2011,27(17):208-212. [5] 刘贤赵,王春芝.烟台地区耕地资源态势及宏观驱动力研究[J].经济地理,2004,24(2):263-267. [6] 尹世久,吴林海,张勇.我国粮食产量波动影响因素的经验分析[J].系统工程理论与实践,2009,29(10):28-34. [7] 刘笑彤,蔡运龙.基于耕地压力指数的山东省粮食安全状况研究[J].中国人口·资源与环境,2010,20(3):334-337. [8] 赵永敢,李玉义,逄焕成.四川省耕地压力时空变化特征分析[J].中国农业资源与区划,2012,33(3):28-32. [9] 李彬,武恒.安徽省耕地资源数量变化及其对粮食安全的影响[J].长江流域资源与环境,2009,18(12):1115-1120. [10] 石淑芹,陈佑启,姚艳敏.中国区域性耕地变化与粮食生产的关系研究:以东北地区为例[J].自然资源学报,2008,23(3):361-368. [11] 鲍超,方创琳.长江流域耕地—粮食—人口复合系统的动态分析及调控途径[J].中国人口·资源与环境,2007,17(2):115-120. [12] 张晶,封志明,杨艳昭.洛伦兹曲线及其在中国耕地—粮食—人口时空演变格局研究中的应用[J].干旱区资源与环境,2007,21(11):63-67. [13] 刘彦随,王介勇,郭丽英.中国粮食生产与耕地变化的时空动态[J].中国农业科学,2009,42(12):4269-4274. [14] 陈国阶,方一平,陈勇,等.中国山区发展报告[M].北京:商务印书馆,2004. [15] 刘斌涛,刘邵权,陶和平,等.基于GIS的山区土地资源安全定量评价模型[J].地理学报,2011,66(8):1131-1140. [16] 何仁伟,刘邵权,刘运伟.典型山区居民生活水平评价及空间差异:以四川省凉山州为例[J].山地学报,2012,30(3):264-275. SpatiotemporalCharacteristicsofCultivatedLandandGrainOutputintheTypicalMountainAreas-ACaseStudyofLiangshanPrefecture,SichuanProvince LIU Yun-wei1,2,3 (1.InstituteofMountainHazardsandEnvironment,ChineseAcademyofSciences,Chengdu610041,China; 2.AgriculturalSciencesofXichangCollege,Xichang,Sichuan615013,China; 3.UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China) The typical mountain area in southwest China named Liangshan Yi Autonomous Prefecture of Sichuan Province was taken as an example. This paper analyzed the temporal changes and spatial distribution characteristics of cultivated land area(CLA) and grain output(GO) by employing the method of descriptive statistics, cultivated land pressure index(CLPI), cluster analysis, etc. The results showed that :(1) from 1999 to 2011, the total cultivated area and total grain output had a process of increase, and the cultivated land area per capita presented a decreased trend, the grain output per capita and the grain output per unit appeared to be a fluctuating upward trend, during the period 1999 to 2011, the CLPI was always less than 1, so there was no arable land pressure in Liangshan prefecture; (2) the CLA, GO, minimum cultivated land area per capita and CLPI had significant spatial difference, 8 counties had cultivated land pressure, 7 counties basically had no cultivated land pressure, and 2 counties had no cultivated land pressure. Lastly, this paper simply discussed the related policies and measures on protecting cultivated land and achieving food security in the mountain areas. Liangshan prefecture; cultivated land area; grain output; minimum cultivated land area per capita; cultivated land pressure index; spatiotemporal characteristics 2013-11-24 :2013-12-13 中国科学院知识创新工程重要方向项目“西南典型山区资源环境安全的产业承载规模研究(KZCX2-YW-333-2)”;教育部人文社会科学青年基金项目“基于生计策略的贫困山区农户可持续生计研究——以凉山州为例”(13YJCZH050) 刘运伟(1982—),男,江西赣县人,博士生,讲师,主要研究方向为山区可持续发展。E-mail:yunweiliu@sina.com F323.211;F326.11 :A :1005-3409(2014)05-0198-06

5 结论与讨论