基于碳平衡适宜性评价的城市圈土地利用结构优化

2014-09-21余光英员开奇

余光英, 员开奇

(1.中南财经政法大学 武汉学院, 武汉 430079; 2.华中农业大学园艺经济研究所, 武汉 430079; 3.华中农业大学 公共管理学院, 武汉 430070)

基于碳平衡适宜性评价的城市圈土地利用结构优化

余光英1,2, 员开奇3

(1.中南财经政法大学 武汉学院, 武汉 430079; 2.华中农业大学园艺经济研究所, 武汉 430079; 3.华中农业大学 公共管理学院, 武汉 430070)

资源环境与经济发展的矛盾日益突出,基于碳平衡的土地资源节约集约利用是增强发展可持续性的根本途径之一。研究参考已有文献,将碳平衡引入土地适宜性评价研究中,分别从经济、生态、社会角度建立了基于碳平衡的城市圈土地适宜性评价指标体系,具体包括碳源适宜性评价和碳汇适宜性评价两个方面。运用全排列多边形图示指标法获得了研究对象的两类适宜性的综合评价值和多边形图示。碳平衡适宜性评价结果显示各城市适宜性差异显著,存在较大的区域内协调潜力。选取多目标规划在适宜性评价的基础上对城市圈的碳排放权进行优化配置研究,并将碳排放权优化限制结果引入各城市土地利用结构优化问题中。最后得出了各城市2020年土地利用结构优化结果,与土地利用总体规划对比,进一步强化低碳经济的发展目标。碳排放权配置研究可以有效实现低碳经济的发展目标,碳平衡作为生态文明建设的内容之一对土地生态文明建设和实现土地可持续利用具有重要的指导。

土地管理; 土地适宜性评价; 碳平衡; 土地利用结构优化; 多目标规划

土地是人类一切活动的载体,土地利用结构的变化直接影响大气的碳平衡,随着建设用地等碳源用地的增加,环境中原有的碳平衡状态被打破,大气中的温室气体浓度不断上升,给人类造成了诸如全球变暖等一系列的生态威胁。合理调节土地利用结构、优化土地资源配置,是控制碳排放和改善碳失衡的主要途径[1]。

土地利用结构优化的目标包括经济效益、生态效益、社会效益等。研究的初期,有些研究者针对经济效益影响下的土地利用结构优化进行分析,如王磊在中国即将加入WTO的背景下,以武汉市产业结构调整为参考,对城市用地结构的优化进行了分析。任奎、周生路等以江苏省宜兴市为例,对精明增长指导下区域土地利用结构优化配置进行了研究,构建了土地利用精明增长评价体系[2]。

粗放型的经济增长与环境保护之间的矛盾日益尖锐,可持续发展战略、包容性增长理论等兼顾经济增长与生态环境保护的发展思路日渐清晰。土地利用结构优化的研究对生态效益的关注度越来越高。郑群英等针对土地利用结构中应考虑的生态效益[3],开展了土地利用结构中生态效益考量方法的研究,着重分析了生态支持能力、生态承载力和生态绿当量在生态效益方面的代表性作用,并进行相应的实证分析,为土地利用结构优化中如何定量分析生态效益提供了重要参考。

随后,研究者对如何计量生态效益在土地利用结构优化中的作用做了大量研究。生态系统绿当量是指具有相当的生态功能的“绿量”,它包括等量的区域生态功能,等量的光合作用。罗志军等以生态绿当量为视角,构建了土地利用结构优化模型[4],并对江西省新建县进行实证分析,将研究区域的综合绿当量与最佳森林覆盖率的优化标准进行比较,调整土地利用结构,最终达到生态优化的目的。严海涛也从生态功能绿当量的角度分析了兰州市土地利用结构优化问题,结果显示应尽量增加林地和园地面积来提高土地的生态效益目标[5]。牛继强等将生态绿当量与遥感技术相结合,实现任意尺度与区域的土地利用结构优化[6]。赵娅奇等利用生态绿当量理论对重庆市江北区的土地利用结构进行了优化[7]。赵丹等基于生态绿当量研究了城市土地利用结构的优化问题[8]。

除了生态系统绿当量外,有学者从生态位理论、土地资源生态安全、生态系统服务价值等角度研究土地利用结构。井波等将生态位理论引入土地利用结构优化问题,对济南市进行实证分析,取得很有价值的效果[9]。张为义在其硕士学位论文中,立足土地资源生态安全,对平坝县的土地利用结构优化配置进行了系统的研究[10]。张晶等基于生态系统服务价值,以咸阳市为例进行了土地利用结构优化的研究,提出应切实保护耕地、水域,增加林地,严格限制建设用地开发的的土地利用方向[11]。刘兆顺等以重庆万州为例,基于陆地生态系统的服务价值进行了土地利用结构优化,实现了经济发展需求与生态效益最大化的双赢[12]。

低碳经济作为一种全新的经济发展模式,渐渐地为人们所接受,不少学者土地利用结构问题中引入了低碳经济的思想,以此来代表土地的生态效益对总效益的影响。余德贵等建立了碳排放约束下的土地利用结构优化模型,巧妙地平衡了低碳发展与经济发展间的复杂关系[13]。汤洁等首次以碳平衡为优化目标进行土地利用结构的优化[14],随后杨立等同样基于碳平衡的目标对河北省曲周县的土地利用结构进行了优化[15]。

生态环境是人类生存的基本空间,在土地利用结构调整过程中,加强对生态环境效益的考量是必不可少的,土地利用结构优化由最初的只关注经济效益到重视综合效益,更加注重生态效益的作用,体现了可持续发展战略的思想。基于碳平衡的土地利用结构优化问题是低碳经济视角下的新型土地利用模式的应用,已有研究大多针对某一地区内部的碳平衡分析,基于区域间碳平衡功能分区土地利用结构优化却鲜有涉及。研究以可持续发展为目标,对区域间的碳排放权分配和区域内土地利用结构调整进行优化,并对武汉城市圈进行实证分析。

1 研究区域概况

1.1 经济社会发展现状

武汉城市圈,包括以武汉为中心和周边的鄂州、黄冈、咸宁、孝感、黄石、仙桃、天门、潜江8个城市。武汉城市圈是全国资源节约型和环境友好型社会建设综合改革配套实验区,实验区建设涉及工业、金融、旅游、交通、教育等。武汉城市圈土地面积占全省的33%,人口总数为全省的51.6%。地理位置优越,经济发达,城市化水平较高。2008年武汉城市圈生产总值6 972.11亿元,占全省总量的61.5%,同比增长14.8%,其在全省经济发展中处于重要地位[16]。

1.2 土地利用结构

武汉城市圈总面积为57 972 km2,耕地是面积最大的用地类型,其他依次是林地、水域、建设用地、未利用地。武汉城市圈耕地面积达29 321 km2,占总面积的50.58%,主要集中在鄂中东部和黄冈市,黄冈市和孝感市的耕地面积较大,约占城市圈耕地总量的46.06%;林地面积达17 535 km2,占总面积的30.25%,主要分布在南部和东北部,黄冈市的林地面积占总林地面积高达43.43%,除此之外,咸宁市的林地资源也非常丰富;草地面积1 413 km2,约占总面积的2.44%,主要集中在黄冈市和咸宁市,两市草地面积超过城市圈总量的80%;水域面积5 731 km2,占总面积的9.89%,武汉市是水域的主要分布地区之一,水域面积占总量的30%;建设用地面积达3 722 km2,占总面积的6.42%,除武汉外各地区几乎没有差异;未利用地251 km2,占总面积的0.43%。

2 适宜性评价

适宜性评价是进行土地利用结构优化的前期工作。基于优化目标的需要,土地碳平衡适宜性评价包括两部分:一是对各城市进行碳汇适宜性评价,研究各城市在碳汇适宜性方面的优势劣势,以此作为分配碳排放权的依据之一;二是碳源适宜性评价,从要素投入水平、要素利用强度、要素产出效率三个方面来评价城市的碳源适宜性,这一结果决定了各城市的经济发展优先度,即城市的碳排放需求强度。

2.1 评价指标体系

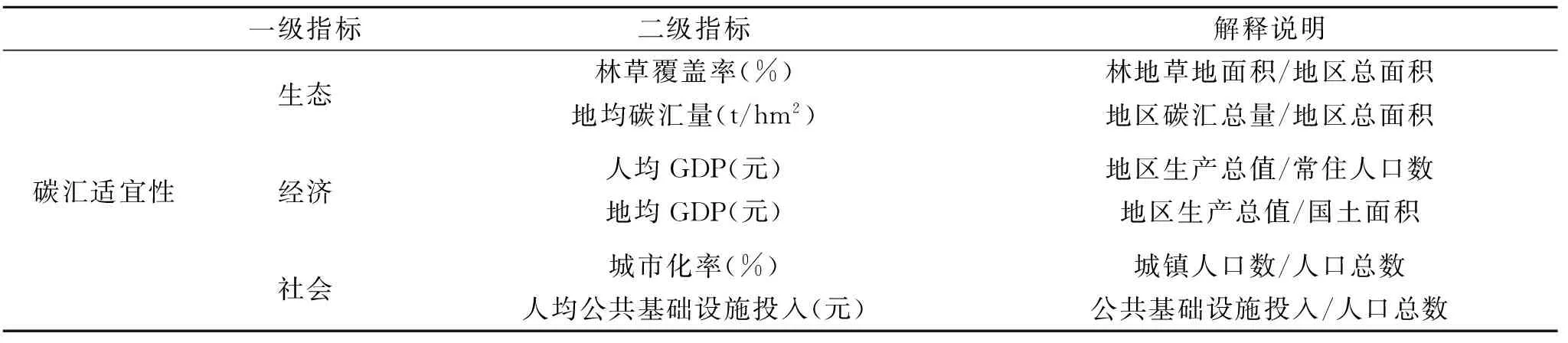

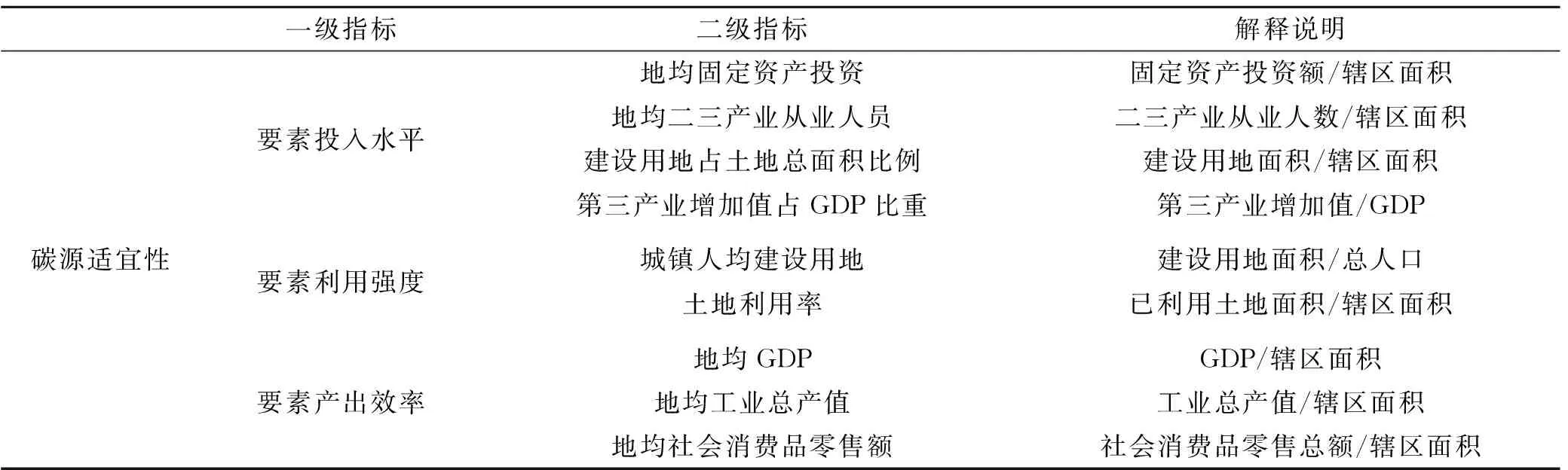

在土地利用类型中,碳汇用地包括林地、未利用地、草地等,这是计算碳汇量的主要依据。碳汇适宜性评价指标体系从生态、经济、社会三个子系统分析对城市碳汇适宜性产生影响的主要指标因素。生态子系统中选取林草覆盖率、地均碳汇量,代表评价对象的碳汇禀赋能力;经济子系统中选取人均GDP和地均GDP两个指标,代表评价对象土地开发的经济潜力;社会子系统中选取城市化率和人均公共基础社会投入,分别代表评价对象的社会发展程度和人们生活环境因素。具体指标体系如表1所示。碳源适宜性是地区经济发展对碳排放需求强度的评价,体现了地区碳排放的优先度,这一适宜性可以从要素的投入、利用、产出三方面来分别刻画,要素的投入水平代表地区的综合资本容量,要素的利用水平代表资本的利用率,要素的产出效率代表地区的生产力水平,将三者综合能够相对客观地代表评价地区经济发展优先度,即碳排放的需求强度。具体评价指标如表2所示。

表1 碳汇适宜性评价指标体系

表2 碳源适宜性评价指标

2.2 评价方法

全排列多边形图示指标法[17]最早是由吴琼等提出的用于评价城市生态、环境质量的方法,现在该方法应用较为广泛,在诸如土地集约利用评价、可持续性评价等方面都有大量的研究成果。全排列多边形图示指标法具有客观、直观等诸多优良特性,对于土地适宜性评价也有很大借鉴。

全排列多边形图示指标法中定义:设有n个统计指标,以n个指标的上限值为边界构成一个中心n边形,将指标值连接,构成一个不规则的多n边形,这个多n边形的的顶点是n个指标的一个全排列,n个指标共可以组合成(n-1)/2个不同形状的n边不规则图形,综合评价指数等于这些不规则多n边形面积的均值除以中心多n边形的面积。

2.3 评价结果

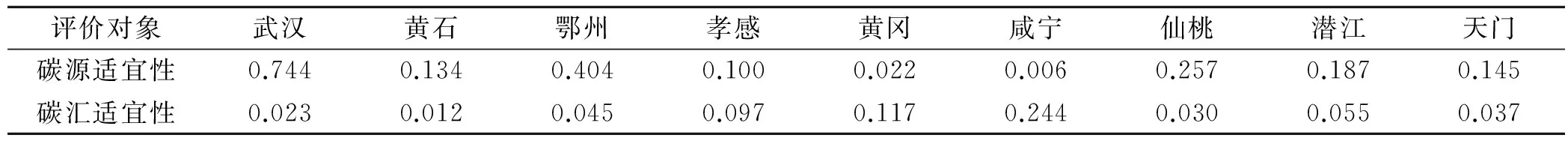

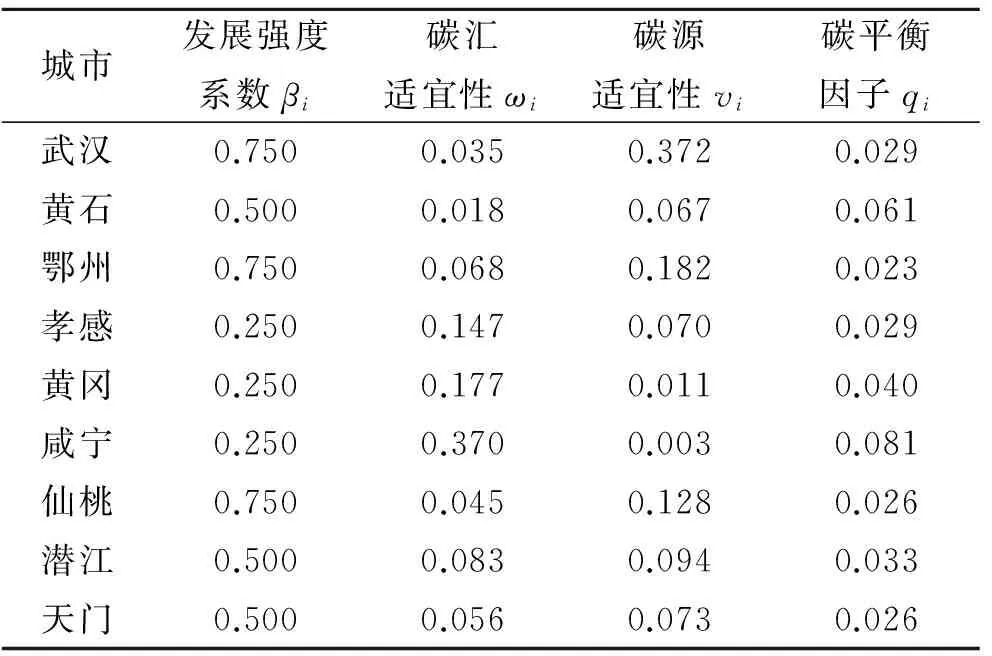

利用全排列多边形图示指标法得到城市圈各城市碳汇适宜性和碳源适宜性的评价结果,碳汇适宜性代表评价对象的碳吸收能力,分值越高表示碳吸收能力越强,越能承受较高水平的碳排放压力;碳源适宜性代表评价对象经济发展的碳需求强度,分值越高表示该地区边际碳排放效益越高,对于碳排放权的分配有较高的优先权。两组评价结果如表3所示。

表3 武汉城市圈碳平衡适宜性对比

碳源适宜性和碳汇适宜性评价结果作为各城市的优化系数影响后续的土地利用结构优化,在市际优化中,主要的优化对象是碳排放权。直观来看,由于优化的目标是经济社会和生态环境可持续发展,碳汇适宜性高的地区应获得较高的碳排放权,碳源适宜性较高地区的碳排放边际效益较高,也应获得较高碳排放权。

武汉市是碳源适宜性最高的城市,说明其碳排放边际收益最高,这依托于武汉市在交通、地理位置、政策等方面的绝对优势,但与此相对,武汉市的碳汇适宜性却位列倒数第二,较低的碳汇适宜性将对武汉市碳排放权分配造成一定影响。咸宁市的碳汇适宜性最高,这与咸宁市的第一产业主体的产业特色和得天独厚的自然禀赋密不可分,但相对落后的经济发展也造成咸宁市在碳源适宜性方面的较低分值,仅为0.005。这体现了经济发展与生态保护的矛盾性,如何协调经济效益与生态效益对于保持经济社会的稳定持续发展至关重要。

3 基于碳平衡适宜性的土地利用结构优化

基于碳平衡适宜性的城市圈土地利用结构优化包括两个步骤。首先,各城市之间根据碳平衡适宜性对碳排放权进行市际优化配置;其次,碳排放权优化结果作为各市土地利用结构优化的限制因素出现在约束条件中,各市土地利用结构优化目标是经济效益与生态效益的最大化,结果实现了基于碳平衡适宜性的土地利用结构优化。

3.1 数据来源及方法选择

研究数据来自武汉城市圈各市2011年统计年鉴、土地利用总体规划等相关统计规划资料。研究以2010年为基期,对2020年武汉城市圈土地利用结构进行优化,并与各市2020年土地利用总体规划数据进行对比分析。

多目标规划是处理优化问题最成熟的方法之一[18]。主要研究对象是大于一个的目标函数在给定区域上的最优化问题,又称多目标最优化。在很多优化问题中,评价一个对象的优劣往往难以通过一个目标来描述,需要用多个目标相互比较,而这些目标有时并不协调,甚至互相矛盾,多目标规划是解决类似问题的重要方法。由于土地利用结构优化涉及经济效益、社会效益、生态效益等多个互相矛盾目标间的优化,通过单一的线性规划很难达到目的,所以选取多目标规划方法作为研究方法。针对武汉城市圈土地利用结构优化这一问题,建立如下两组模型:

模型一,城市圈市际碳平衡功能分区优化模型:

max:

xi·ωi

xi·vi

s.t.

xi≤ai/qi

xi≥βi·si+(1-βi)·mi

xi,ωi,vi,ai,qi,βi,si,mi分别代表i城市优化期碳排放量、碳汇适宜性指数、碳源适宜性指数、规划期碳汇量、基期碳平衡系数(即:与基期相比,碳平衡能力不降低的约束条件)、发展强度系数、基期碳排放量、土地利用总体规划中规划期的碳排放量。

模型二,城市内部土地利用结构优化模型:

max:

yi·pi1

yi·pi2

s.t.

yi≤(≥)bi

yi,p1i,p2i,bi,qi分别代表第i种土地利用类型的优化期面积、单位面积生态效益值、单位面积经济效益值、土地利用总体规划限制值、碳排放系数。K代表优化城市的碳排放总量限制,来自模型一的优化结果。

表4列出了优化过程中各城市的主要参数值,其中发展强度系数βi是根据碳源适宜性得到,根据碳源适宜性高低分为高度发展区、中度发展区和低度发展区三个等级,三个等级分别代表不同的发展限制程度,βi是计算各城市碳源限制的参数,计算碳源限制的公式如下:

lim=βi·si+(1-βi)·mi

碳源限制被应用于模型一的碳源优化限制因素中, 作为碳排放的下限值保证城市的发展速度,碳排放的上限是根据土地利用总体规划中的规划期土地利用结构计算的碳排放结果。

碳源适宜性和碳汇适宜性参考前面的计算结果,碳平衡因子是规划基期土地利用结构的碳平衡能力。

表4 主要优化参数值

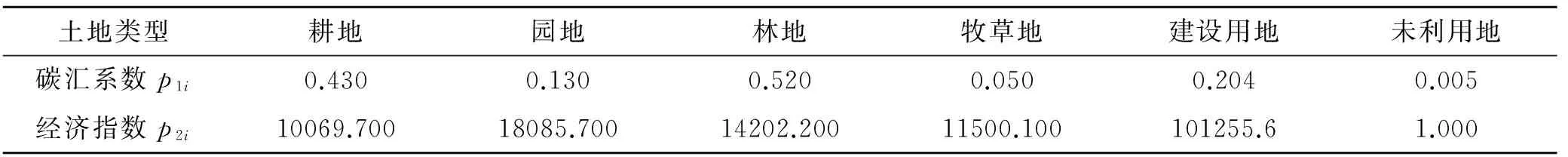

查阅有关文献,分别参考龚建周等的广州市土地利用结构优化配置[19]及其潜力研究和赖力的中国土地利用碳排放效应研究[20]关于各土地利用类型经济与生态效益的研究成果,确定各土地利用类型的碳汇系数和经济效益指数,具体的指标值如表5所示。

表5 土地利用类型效益对比

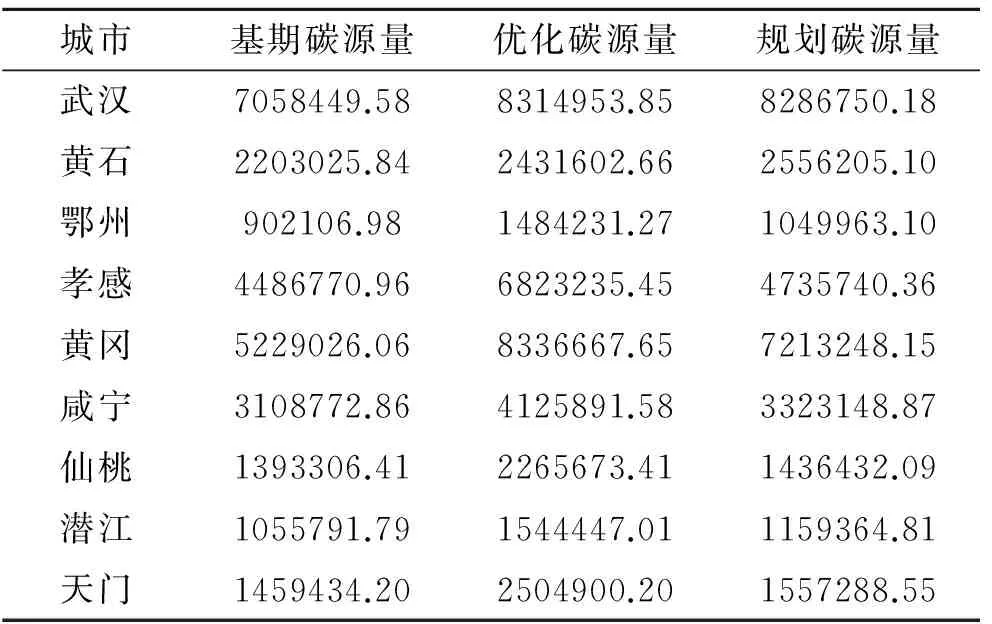

3.2 优化结果分析

运用Matlab软件计算,经过模型一的优化,得到城市圈各城市的最佳碳源配置结果,如表6所示。由表6可以发现城市圈各城市不同阶段的碳排放情况。整体来看,由于城市圈经济发展的需要,各城市的碳源量较优化基期均有所增加,例如武汉市的碳源量由基期的7 058 449.58 t,增加到优化期碳源量8 314 953.85 t。

优化碳源结果与规划期碳源量对比,不同城市由于其碳源适宜性和碳汇适宜性的区别,出现了不同方向的变化。如武汉市优化碳源结果较规划碳源量高出28 203.7 t,而黄石的优化碳源结果较规划碳源量低124 602.4 t,这说明碳排放权在碳平衡适宜性指导下实现重新优化配置。

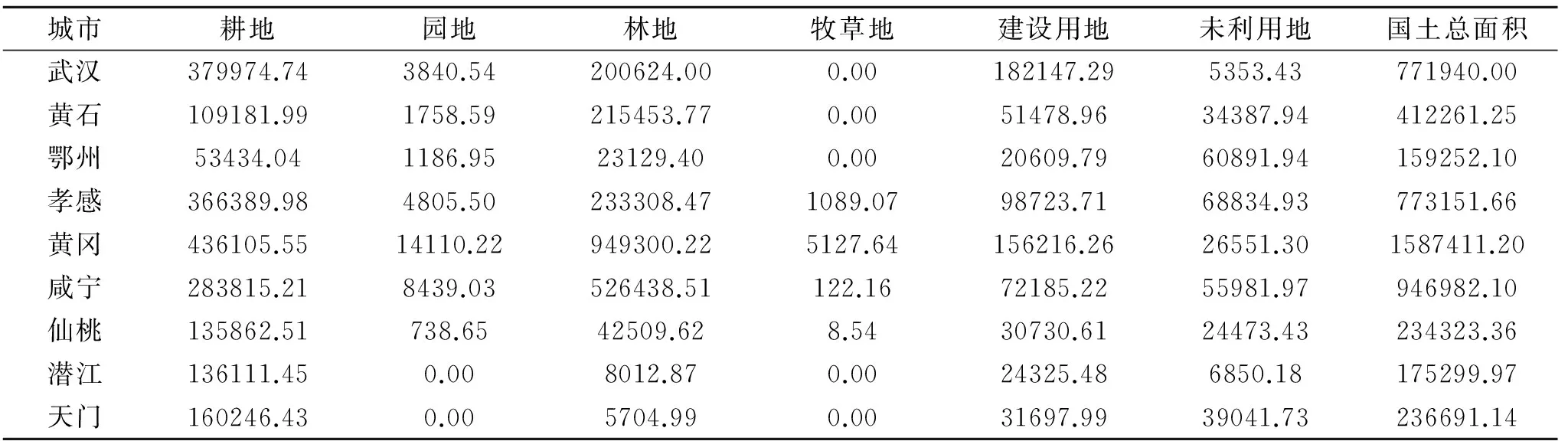

表6 碳源优化结果

计算模型二得到武汉城市圈土地利用结构优化结果,如表7所示。各市土地利用结构中,林地和耕地是主要的面积增加土地类型,面积减少的土地类型有未利用地和园地。未利用地经济效益较低,碳汇效益也明显低于其他用地类型,因此在土地利用结构调整中成为主要的面积较少类型[21-23]。

耕地数量在原有面积的基础上均有所增加,黄冈市仍然是耕地面积最大的城市,优化后的耕地面积总量达436 105.55 hm2,较规划基期增加52 257.59 hm2;武汉市的耕地面积也由原来的338 300.00 hm2增加到优化后的379 974.74 hm2,耕地数量增加的来源大多数是未利用地和园地,因此今后发展农业可进一步开发未利用地和园地的潜力,在保证耕地质量的前提下适当增加耕地面积,保证农业生产,维护国家粮食安全[24-25]。

林地在经济和碳汇等方面都有较高的效益,各城市优化结果中林地面积均有不同幅度增加,林地面积较丰富的主要由黄冈市、咸宁市和孝感市,优化后的总量分别为949 300.22 hm2,526 438.51 hm2和233 308.47 hm2,三个城市林地面积的总量占城市圈林地总量的77.53%,可见这三市是武汉城市圈碳汇的主要来源。

此外,园地面积显著减少,牧草地面积基本保持不变。建设用地根据经济发展的需要,较基期有明显的增加,特别对于碳源适宜性较高的武汉市、鄂州市等建设用地面积增加幅度较其他城市高。未利用地有较大幅度的减少,主要流向有建设用地、耕地和林地等。

表7 土地利用结构优化结果 hm2

4 结论与讨论

(1) 以碳平衡适宜性为指导的研究代表了生态文明建设的一个重要方面。十八大报告指出,大力推进生态文明建设,把生态文明建设放在突出位置,融入政治建设、经济建设、社会建设、文化建设各方面和全过程。碳平衡是指碳排放和碳吸收实现一定程度的抵消,是生态稳定性的重要方面。碳平衡是生态文明程度的代表性指标之一[25],研究碳平衡的问题是生态文明建设的重要方面。以碳平衡为指导开展的土地利用研究符合生态文明建设的具体要求。

(2) 碳平衡适宜性可以指导土地利用结构的合理调整。研究首先对武汉城市圈各城市进行了碳平衡适宜性评价,得到了碳源适宜性和碳汇适宜性综合评价值,并进一步得到各城市在碳平衡方面的优势和不足,针对性地提出改进措施。然后,以两类适宜性为基础指导武汉城市圈市际碳排放权的配置,由此得到的碳排放权作为各市土地利用结构优化的控制指标,在对各市的碳源用地进行合理控制的基础上实现经济和生态效益最大化[26]。

(3) 碳平衡功能分区研究可以实现低碳经济的发展目标。城市圈发展的优势之一在于实现区域互动,优势互补,协同发展。由于各城市的资源禀赋和产业特色不同,各城市的发展模式存在较大区别,例如黄石是中部地区最大的原材料基地,工业发达,尤其是钢铁、水泥等产业,优势非常明显,这决定了黄石市的发展模式是以第二产业为主,在建设用地、工矿用地等方面需要较大面积的配置;咸宁市缺乏重工业的支撑,多以旅游、农业等第一、三产业为主,其森林覆盖率等碳汇禀赋优势明显,在城市圈发展中是重要的碳汇来源。基于适宜性的碳平衡功能分区是以地区资源禀赋和发展特色为基础,对城市圈整体效益最大化的配置研究,其可在低碳发展的基础上实现综合效益最大化。

[1] 刘海猛,石培基,王录仓,等.低碳目标导向的兰州市土地利用结构优化研[J].中国土地科学,2012,26(6):55-61.

[2] 任奎,周生路,张红富,等.基于精明增长理念的区域土地利用结构优化配置:以江苏宜兴市为例[J].资源科学,2008,30(6):912-918.

[3] 郑群英,周生路,任奎.土地利用结构优化生态效益考虑方法研究:以南京市江宁区为例[J].资源科学,2009,31(4):634-640.

[4] 罗志军, 张军.生态绿当量及其在土地利用结构优化中的应用:以江西省新建县为例[J].江西农业大学学报,2007,29(5):851-856.

[5] 严海涛,刘学录.基于生态效益的兰州市土地利用结构优化研究[J].湖南农业科学,2009(4):126-129.

[6] 牛继强,徐丰.基于RS与生态绿当量的土地利用结构优化研究[J].信阳学院学报:自然科学版,2009,22(3):410-413.

[7] 赵娅奇,杨庆媛,严琳,等.生态绿当量在土地利用结构优化中的运用研究:以重庆市江北区为例[J].西南师范大学学报:自然科学版,2006,31(1):

[8] 赵丹,李锋,王如松.基于生态绿当量的城市土地利用结构优化:以宁国市为例[J].生态学报,2011,31(20):6242-6250.

[9] 井波,任建兰.生态位理论在土地利用结构优化中的应用:以济南市为例[J].山东师范大学学报:自然科学版,2006,21(4):79-81.

[10] 张为义.中国基于土地资源生态安全的平坝县土地利用结构优化研究 [D].武汉:华中农业大学,2007.

[11] 张晶.基于生态系统服务价值的土地利用结构优化研究[D].西安:西北大学,2008.

[12] 刘兆顺,李淑杰.基于生态系统服务价值的土地利用结构优化:以重庆万州为例[J].长江流域资源与环境,2009,18(7):646-651.

[13] 余德贵,吴群.基于碳排放约束的土地利用结构优化模型研究及其应用[J].长江流域资源与环境,2011,20(8):911-917.

[14] 汤洁,毛子龙,王晨野,等.基于碳平衡的区域土地利用结构优化:以吉林省通榆县为例[J].资源科学,2009,31(1):130-135.

[15] 杨立,郝晋珉,艾东,等.基于区域碳平衡的土地利用结构调整:以河北曲周县为例[J].资源科学,2011,33(12):2293-2301.

[16] 湖北省统计局.湖北省统计年鉴2011[DB/OL]. http:∥www.stats-hb.gov.cn.

[17] 周伟,曹银贵,乔陆印.基于全排列多边形图示指标法的西宁市土地集约利用评价[J].中国土地科学,2012,24(4):84-90.

[18] 张目,周宗放.基于多目标规划和支持向量机的企业信用评估模型[J].中国软科学,2009(4):185-190.

[19] 龚建周,刘彦随,张灵.广州市土地利用结构优化配置及其潜力[J].地理学报,2010,65(11):1391-1400.

[20] 赖力.中国土地利用的碳排放效应研究[D].南京:南京大学,2010.

[21] 刘焱序,李春越,任志远,等.基于LUCC的生态型城市土地生态敏感性评价[J].水土保持研究,2012,19(4):125-130.

[22] 陈宏斐,陈竹安,张立亭.基于数据流的土地适宜性评价系统设计[J].水土保持研究,2010,17(2):208-211.

[23] 刘焱序,李春越,任志远,等.基于LUCC的生态型城市土地生态敏感性评价.水土保持研究,2012,19(4):125-130.

[24] 谢高地,李士美,肖玉,等.碳汇价值的形成和评价[J].自然资源学报,2011,26(1):1-9.

[25] 王莉,陈浮,陈海燕.低碳经济与土地集约利用的脱钩分析体系研究:以江苏省昆山经济开发区为例[J].水土保持研究,2012,19(4):218-222.

[26] 游和远,吴次芳.土地利用的碳排放效率及其低碳优化[J].自然资源学报,2010,25(11):1875-1884.

UrbanAgglomerationsLandUseStructureOptimizationBasedonCarbonBalanceSuitabilityEvaluation

YU Guang-ying1,2, YUN Kai-qi3

(1.ZhongnanUniversityofEconomicsandLaw,WuhanUniversity,Wuhan430079,China; 2.ResearchInstituteofHorticulturalEconomic,HuazhongAgriculturalUniversity,Wuhan430079,China; 3.CollegeofPublicAdministration,HuazhongAgriculturalUniversity,Wuhan430070,China)

The contradiction between environment protection and economic development has become increasingly prominent. The land resources conservation and intensive use based on the carbon balance is a fundamental way to enhance the development of sustainability. Based on the references, this study combined the carbon balance and land suitability evaluation, and established urban agglomeration land suitability evaluation index system based on the carbon balance from point of views of the economy, ecology and society, the system includes two aspects of carbon source suitability evaluation and sinks suitability evaluation. Full array polygon icon indicator approach was used to study two types of value of comprehensive evaluation of the suitability. The carbon balance suitability evaluation results show that city suitability has significant difference, within the region there is a big potential for coordination. Based on the suitability evaluation, the studies select multiple objective programming to optimize the allocation of the carbon emissions. Then, the carbon emission optimization limit is introduced into the urban land use structure optimization problems. The studies get the result of land use structure optimization of each city in 2020, and compare with the overall land use planning, and further strengthen the development goals of the low-carbon economy. Allocation of carbon emissions is able to achieve the development goals of the low-carbon economy, carbon balance as one of the goals of ecological civilization construction has important guidance for the land sustainable use and ecological civilization.

land management; land suitability evaluation; carbon balance; land use structure optimization; multi-objective planning

2013-11-11

:2013-12-08

教育部人文社科基金课题“基于博弈论和复杂适应性系统视角的中国林业碳汇价值实现机制研究”(11JYC790253);湖北省教育厅人文社科研究课题“武汉发展低碳经济的路径选择研究”(2011JYTE247);中央高校基本科研业务费专项基金资助“基于碳排放约束的武汉城市圈土地利用配置研究”(2013SC32)

余光英(1972—),女,湖北宜昌人,博士,研究员,研究方向:低碳经济、区域发展。E-mail:jackrunc@gmail.com

员开奇(1990—),男,河北唐山人,硕士研究生,主要研究方向为耕地保护及城市圈土地利用。E-mail:512570486@qq.com

F301.2

:A

:1005-3409(2014)05-0179-06