黄土丘陵区土地利用/覆被变化与生态环境响应

2014-09-21郝仕龙徐建昭田颖超

郝仕龙, 徐建昭, 田颖超

(1.华北水利水电大学 资源与环境学院, 郑州450011; 2.河南水土保持监督监测总站, 郑州 450003)

黄土丘陵区土地利用/覆被变化与生态环境响应

郝仕龙1, 徐建昭2, 田颖超2

(1.华北水利水电大学 资源与环境学院, 郑州450011; 2.河南水土保持监督监测总站, 郑州 450003)

以生态绿当量作为土地利用变化环境影响评价的度量指标,引用生态绿当量数学模型,以固原市上黄试区为例,利用1982年、2000年及2010年土地利用现状数据,测算上黄试区不同时期各种用地类型的绿当量和总绿当量,用以衡量生态环境状况。结果表明:1982年,上黄试区生态绿当量为0.88,说明该时段生态服务功能差,没有达到应有的生态标准;1982—2000年,这时期为治理期,经过近20 a的生态综合治理,到2000年该试区生态绿当量达到1.266,说明该试区生态环境达标,生态服务功能良好;2000—2010年,在国家退耕还林还草政策条件下,坡耕地进行了深度地退耕,至2010年,该试区生态绿当量达到1.479,说明生态服务功能进一步加强。生态绿当量作为评价区域生态环境指标具有涵义明确、计算方便等优点。

土地利用/覆被变化; 环境影响评价; 生态服务功能; 绿当量; 上黄试区

进入20世纪以来,随着全球人口、资源与环境问题的日益突出,土地利用/土地覆被变化(LUCC)研究已成为国际上全球变化研究的前沿与热点课题[1-3],而区域性土地利用/覆被变化研究是全球环境问题研究的重要方面,黄土高原是中国土地利用/覆被变化最剧烈的地区之一,同时也是生态环境的脆弱区[4-5],因此,土地利用/覆被变化对这一地区生态环境有着深刻的影响,长期以来,广大学者从不同的角度,采用不同的方法来描述土地利用变化及其对环境的影响[6-11],这些研究将有助于阐明土地利用变化过程及其对环境产生的影响,也为区域土地可持续利用和生态环境改善提供了科学依据。

本文从生态服务价值的角度来评价土地利用/覆被变化对环境的影响,采用绿当量这一可以度量指标,定量测算研究区不同时期土地利用/覆被变化对环境的影响,为区域土地利用结构优化以及经济社会的可持续发展提供参考。

1 生态绿当量原理与测算方法

1.1 绿当量的概念

“绿当量”是指具有和森林基本相同的生态功能当量,它包括:涵养水源、保持水土、改善气候、维持景观和净化环境污染等众多环境功能,即森林的生态效益,其主体可以是其他绿色植被[12]。绿当量需要以一种生态系统类型作为度量标准,通常以森林的生态功能作为标准,其他绿色植被的绿量相对于等量森林面积的绿量的率。具有绿当量的用地主要包括林地、耕地、草地。城镇及工矿、交通用地及部分未利用地,则为不具备绿当量的用地。水域具有景观、调节大气组成及净化空气等功能,是隐含绿当量的用量,难以量化。

1.2 生态绿当量测算方法

将具有生服务功能的不同土地类型作为生态系统,量化各类用地的生态服务功能,以林地为标准,计算各类生态功能用地的生态功能服务总分值,进而得到各类生态的绿当量。

(1) 指标选取及其量化分值。各类生态系统的环境功能是有差异的,所以指标选取必须具有典型性、代表性和系统性[12]。指标选取从土壤、生物、水、大气和空间5个方面考虑,本文采用文献[13]及日本专家通过调查法做出的评价分值表。

(2) 计算各类生态系统的生态服务分值。文献[13]中各类地表绿色覆被生态系统的功能分值已经考虑了各项环境子功能的权重,其生态服务总分值即将各子功能的分值累加求和:

(1)

式中:P——生态服务总分值;F——指标量值;i——指标体系的指标数。由此得出林地的生态功能服务价值分值为169.1,相同面积及全年满种情况下,基本农田为132.26,普通旱田为113.55,牧草地为121.84,自然草地为132.26,园地为124.53。

(3) 计算各类生态系统的平均生态绿当量。根据上述生态服务价值的计算,在全年满种的前提条件下,假定林地的绿当量为1,则耕地(基本农田)为0.782,普通旱田的绿当量为0.671,牧草地为0.721,自然草地为0.782,水田为0.754,园地为0.736。在实际条件下,由于地区间的气候差异,同一时间各个地区以及同一地区不同时间各种用地的绿当量是不同的。考虑到各地区作物的不同生长期与熟制,以上所要计算的各生态系统的绿当量结果还需要乘以一个相对于全年满种的生长期系数,根据专家建议值,黄土丘陵温带一年一熟的地区,相对于全年满种的生长期系数取0.46,则相应耕地(基本农田)、普通旱耕地、人工牧草地、自然草地、水田及园地的全年平均绿当量为0.360,0.309,0.332,0.360,0.347,0.339。

(4) 区域生态绿当量的计算。在一定的区域内,区域面积为S总,区域最佳森林覆盖率为C,按最佳森林覆盖率要求的区域林地面积为S林,而区域实际林地面积为S实,i类用地的面积为Si,绿当量为gi,i代表具有生态服务功能的用地类型(i=1,2,…),则:

1) 确定区域内最佳的森林覆盖率。一日或一次性暴雨至特大暴雨过程是造成土壤侵蚀的主要原动力[14],为了防止这种大暴雨过程引发水土流失,应用降水量与土壤饱和蓄水量之间的水量平衡原理,即陆地面积范围内产生的一日或一次性大暴雨至特大暴雨量与一定森林面积范围内森林土壤的饱和蓄水量之间保持水量平衡的原理进行最佳防护效益森林覆盖率的定量研究。公式如下:

S林=P·S陆/W

(2)

式中:S林——最佳林地面积(hm2);S陆——陆地总面积(hm2);P——一日最大降水量(mm);W——森林土壤饱和蓄水量(mm)。

相应的森林覆盖率(%)采用原国家林业部门1996年颁发的《森林资源规划设计调查主要技术规定》提出的计算公式:

F=(S林/S陆)×100%

(3)

式中:F——最佳森林覆盖率(%),其它同上。W的计算公式如下:

W=T·Pt

(4)

式中:T——土壤厚度(mm);Pt——土壤总孔隙度(%)。

2) 计算最佳森林覆盖率要求下的森林面积S林。按式F=(S林/S陆)×100%计算生态绿当量,其对应的绿当量为1。

3) 区域实际林地的生态绿当量和区域总生态绿当量G总分别按式(5)和(6)来进行计算。

G林=S实/S林

(5)

G总=G林+∑(Si×gi/S林)

(6)

若G总<1,说明研究区不满足生态标准,若G总≥1,说明研究满足生态标准,生态达到优化。

2 研究区生态绿当量测算

2.1 研究区概况

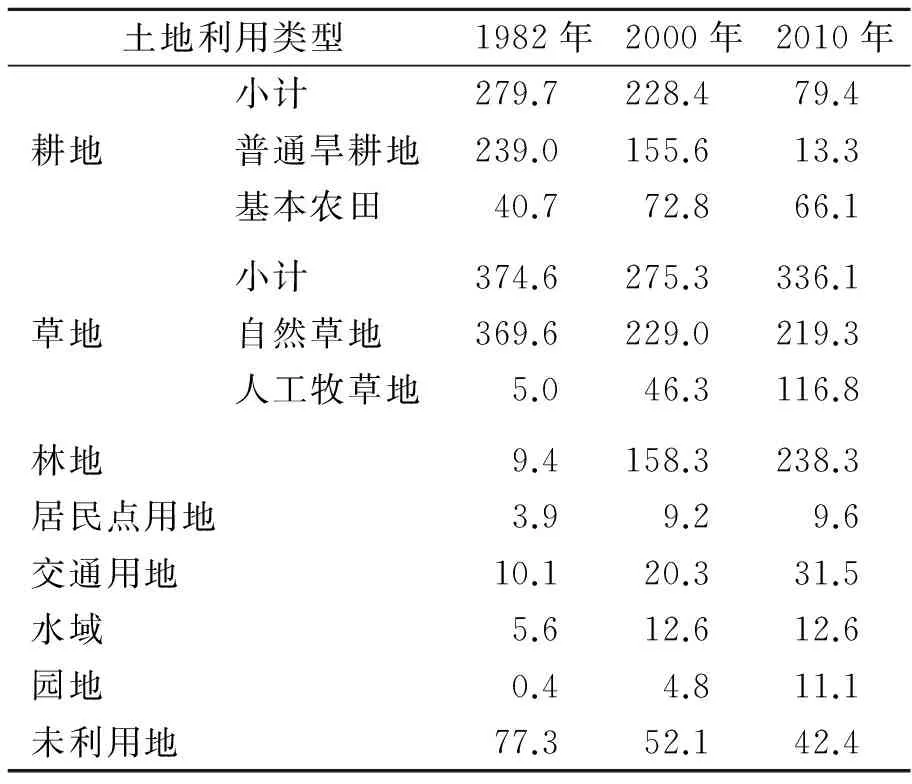

上黄试验区位于宁夏南部黄土丘陵沟壑区的固原市河川乡上黄村,地处黄土高原西部宽谷丘陵沟壑区,地理位置在东经106°26′—106°30′,北纬35°59′—36°02′,国土总面积为7.61 km2,属温带半干旱区。海拔1 534.3 ~1 822 m,年平均降水415.1 mm,年日照时数2 518 h,年总辐射量5 342.4 MJ/m2,年平均气温6.9℃,≥10℃积温2 350℃,无霜期155 d,现有农户108户,534人,2010年,上黄试区主要用地类型为耕地、草地及林地,其用地面积分别为79.4,336.1,238.3 hm2(表1)。

2.2 数据来源及处理

(1) 土地利用数据。1982年中科院水土保持研究所在上黄村建立生态示范区,1982年编制了试区土地利用基础底图,从“六五”至“十一五”,各时期都开展了土地利用的实地调查,形成了试区不同时期社会经济调查报告,2004年,该试区还进行了土地资源的遥感调查,编制1∶5 000的正摄影像图,此后,土地利用变化都以此图为基准进行修编,形成不同时期土地利用图件及相关数据。在研究时段方面,论文把1982年之前称为治理前期,1982—2000年为治理期,2001—2010年为退耕期。

表1 2000-2008年上黄试区土地利用变化 hm2

(2) 研究区域30 a内一日或一次最大降水量为98.1 mm[15]。 研究区为黄土丘陵沟壑区,土壤类型主要为黄绵土,根据文献[14],研究区土壤层厚度取50 cm,土壤孔隙度为56%。生态绿当量计算结果见表2。

表2 上黄试区不同时期生态绿当量 hm2

3 结果与分析

3.1 研究区绿当量分析

(1) 治理前期。1982年,上黄试区总的生态绿当量为0.880,生态绿当量小于1,说明上黄试区没有满足生态标准,生态环境较差。治理前,上黄试区林地面积少,仅为9.4 hm2,具有生态绿地服务功能的大部分为普通旱耕地和自然草地,面积为239.0 hm2和369.6 hm2,分别占试区总面积的31.41%和48.57%,两者占试区总面积的79.98%。自然草地生态绿地当量为0.503,占这期间总生态绿当量的57.16%,普通旱耕地的生态绿当量为0.279,占这期间总生态绿当量的31.71%,自然草地和普通旱耕地总生态绿当量为0.782,占这期间总生态绿当量的88.86%,普通旱耕地基本为坡耕地,水土流失严重,侵蚀模数达5 000~6 000 t/(km2·a)。

(2) 治理期。1982—2000年,这期间为上黄试区的治理期,这一时期的主要任务是进行生态经济的综合治理,改变这一区域经济贫困和生态环境恶化的面貌,至2010年,该试区总的生态绿当量达到1.266,生态绿地当量大于1,说明上黄试区这期间生态环境综合满足生态标准,生态环境较好。这期间林地的生态绿当量最高,达到0.604,占总生态绿当量的47.71%,其次是自然草地,生态绿当量为0.314,占总生态绿当量的24.80%,基本农田、人工牧草地及园地的生态绿当量都有不同程度的增长。普通旱耕地的生态绿当量有所减少,从治理前的0.279减少至治理末期的0.183。

(3) 退耕期。2000—2010年,上黄试区这一时期土地利用变化的特征主要是响应国家退耕还林还草政策,在这一时期内,土地利用/覆盖变化对生态环境的影响较为显著,2010年,该试区总的生态绿地当量达到1.479,较治理末期1.266提高0.213,生态环境进一步改善。这期间林地的生态绿当量最高,达到0.909,占总生态绿当量的61.46%,其次是自然草地,生态绿当量达0.301,人工牧草地及园地的生态绿当量也有不同程度的增长,而基本农田、普通旱耕地及自然草地的生态绿当量呈现下降趋势。

整个研究期间,上黄试区生态绿当量由治理前的0.880增长至2010年的1.479,相对治理前,生态绿当量增长0.68倍,土壤侵蚀模数由治理前的5 000~6 000 t/(km2·a)下降到2010年的2 000 t/(km2·a),生态环境由不满足生态标准到生态环境优良。

3.2 土地结构优化调控措施

根据上黄试区生态经济综合治理的主要任务和措施及其对土地利用结构的影响,本文把上黄试区生态经济综合治理划分为两个不同的时期,即1982-2000年为生态经济综合治理期,2000—2010年为退耕期。

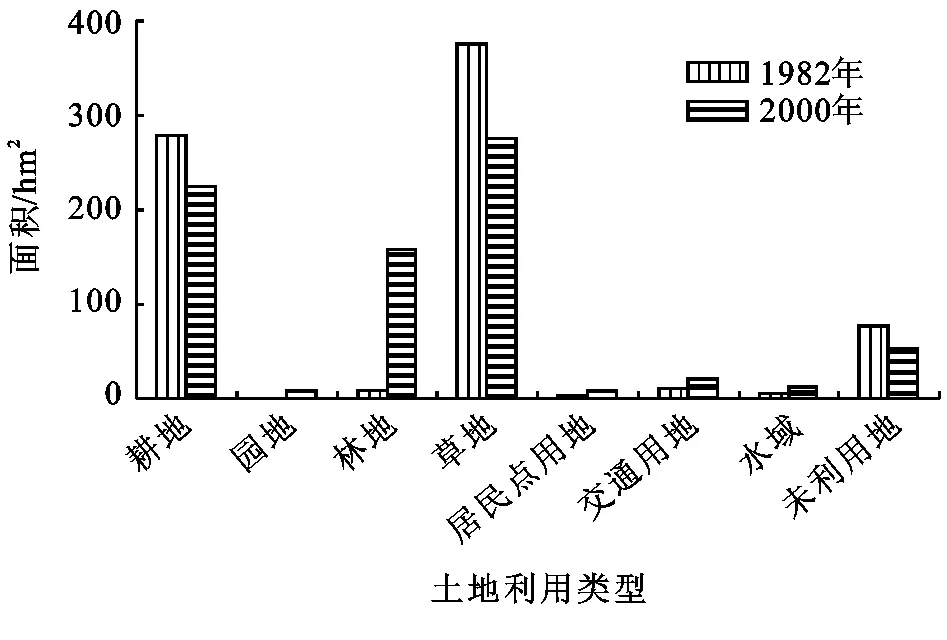

(1) 治理期。1982—2000年,这期间,土地结构优化措施主要为大力开展基本农田建设,通过坡改梯建设基本农田,基本农田面积由治理前的40.7 hm2,达到治理末期的72.8 hm2,坡耕地的治理主要是对部分陡坡耕地进行退耕还林,这期间共有39 hm2的坡耕地进行了梯田的改造,因退耕种草新增了41.3 hm2的人工草地,在对荒山的改造过程中有148.9 hm2的荒山转变为林地(图1)。到治理期末,水土流失得到有效控制,土壤侵蚀模数从治理前的6 000 t/(km2·a)降至2000年的2 000 t/(km2·a),生态环境得到有效的改善。

图1 上黄试区1982-2000年土地利用变化

(2) 退耕期。2000—2003年,这 3 a是上黄试区的退耕年,之后为退耕稳定年,这期间生态环境治理主要是响应国家退耕还林(草)政策,坡耕地面积大量的减少,整个期间共有142.3 hm2的坡耕地在利用方式上进行了改变,140.8 hm2的坡耕地进行了退耕还林还草,其中有60.8 hm2的坡耕地转变为草地,成为人工牧草地,有80 hm2的坡耕地转变为林地,成为未成林造林地(图2)。

在整个研究期间,上黄试区土地利用变化较为显著(图2),特别是耕地及林地变化尤为突出,耕地变化主要表现为坡耕地的减少,1982—2010年,坡耕地共减少200.3 hm2,主要转变为林地和牧草地,林地变化主要表现为林地的增加,整个研究期间,林地面积共增加229.0 hm2,耕地和林地的变化是上黄试区生态绿当量变化的主要原因,其中,林地的增加使该试区生态绿当量增加0.873。

图2 上黄试区2000-2010年土地利用变化

4 结 论

(1) 本文将生态绿当量的概念引入土地利用结构的生态优化,提出了基于生态绿当量的森林覆盖率,充分挖掘各类用地尤其是耕地与园地的生态服务功能,突破了原有只重视其产出功能的局限。

(2) 根据生态绿当量的概念,以上黄试区为例,分析了其不同时期土地利用/覆盖变化及其对生态绿当量的影响,表明整个研究期间上黄试区生态绿当量增长明显,生态环境稳步改善,土地利用结构的调整是区域生态环境改善的关键,整个研究期间,耕地变化较大,共减少200.3 hm2,林地面积在大力建设生态水保林的措施下,林地面积由治理前期的9.3 hm2,增长至2010年的238.3 hm2。

(3) 利用生态学原理提出了基于生态绿当的最佳森林覆盖率,分析了其它具有生态报务功能的用地类型的生态绿当量,定量地衡量了研究区生态服务功能的变化过程,由于生态系统服务功能的复杂性和时空上的动态异质性,这种测算方法还有待进一步的研究和探讨。

[1] 郝仕龙,李春静.黄土丘陵区土地利用/覆盖变化对生态承载力的影响[J].水土保持研究,2013,20(2):135-138.

[2] 郝仕龙,徐建昭,李春静.黄土丘陵区坡耕地依存度指数动态分析[J].水土保持研究,2013,20(4):163-166.

[3] 郝仕龙,李春静,李壁成.黄土丘陵沟壑区农业生态系统服务的物质量及价值量评价[J].水土保持研究,2010,17(5):120-124.

[4] 朱会义,徐勇.黄土高原区流域生态环境建设的决策信息需求[J].水土保持研究,2003,10(4):15-18.

[5] 董孝斌,高旺盛.黄土高原丘陵沟壑区典型县域的能值分析[J].水土保持学报,2003,17(1):89-92.

[6] 张希彪,王鑫,刘彬,等.陇东黄土高原土地覆被变化的驱动力及生态环境效应[J].土壤通报,2006,37(4):696-700.

[7] 傅伯杰,陈利顶,马克明.黄土丘陵区小流域土地利用变化对生态环境的影响:以延安市羊圈沟流域为例[J].地理学报,1999,54(3):241-246.

[8] 温仲明,焦峰,赫晓慧,等.纸坊沟流域黄土丘陵区土地生产力变化与生态环境改善[J].农业工程学报,2006,22(8):91-95.

[9] 周文佐.近10 a黄河三角洲LUCC及其驱动因素分析[J].农业工程学报,2010,26(1):341-345.

[10] 伏洋,肖建设,校瑞香,等.基于RS和GIS的西宁市LUCC分析及模拟预测[J].农业工程学报,2009,25(7):211-218.

[11] 赵庚星,李静,王介勇,等.基于TM图像和GIS的土地利用/覆被变化及其环境效应研究[J].农业工程学报,2006,22(10):78-82.

[12] 赵娅奇,杨庆媛,严林,等.生态绿当量在土地利用结构优化中的运用研究[J]. 西南师范大学学报:自然科学版,2006,31(1):170-174.

[13] 胡华科,郑春燕.土地利用变化的环境影响生态绿当量评价[J].农业现代化研究,2008,29(6):743-746.

[14] 范小明,张成军,梁继忠,等.固原市日降水量极大值的概率分布特征[J].安徽农业科学,2011,39(27):16875-16877.

[15] 吴秉礼,石建忠,谢忙义,等.甘肃水土流失区防护效益森林覆盖率研究[J].生态学报,2003,23(6):1125-1136.

LandUse/CoverChangeandEcologicalResponsetoEco-EnvironmentinLoessHillyArea

HAO Shi-long1, XU Jian-zhao2, TIAN Ying-chao2

(1.SchoolofResourcesandEnvironment,NorthChinaUniversityofWaterResourcesandElectricPower,Zhengzhou450011,China; 2.He′nanProvincialGeneralStationofSoilandWaterConservationSupervisingandMonitoring,Zhengzhou450003,China)

This paper took Shanghuang experimental area as an example, and took the ecological green equivalent as the measure index of the environmental impact assessment, to establish the ecology green equivalent mathematical model and surveyed the value of region green equivalent, then assessed the ecology environment situation based on the data of land use in 1982, 2000 and 2010. The result showed that the green equivalent was 0.88 in 1982, which meant that the ecosystem service function was not up to the standard; while in 2000, after about 20 years comprehensive ecological management in this area, the green equivalent reached up to 1.266, which indicated that the ecological environment had been improved in Shanghuang experimental area; after returning the farmland to forestland and grassland from 2000 to 2010, the green equivalent was 1.479 in 2010, which showed that the ecological service functions became more powerful. It is clear meaning and simple calculation to use the ecological green equivalent as the indicators of the regional evaluation of ecological environment.

land use/cover change; environmental impact assessment; ecosystem service function; green equivalent; Shanghuang experimental area

2013-12-10

:2014-01-02

水利部黄土高原水土流失过程与控制重点实验室开放课题基金“宁南山区土地利用/覆盖变化研究”(201305)

郝仕龙(1972—),男,江西永修人,博士,副教授,主要研究方向:土地利用/土地覆盖变化。E-mail:haoshilong@ncwu.edu.cn

X144

:A

:1005-3409(2014)05-0024-04