基于RS与GIS的沈阳市土地利用及景观格局变化

2014-09-21么欣欣韩春兰刘洪彬钱凤魁

么欣欣, 韩春兰, 刘洪彬, 钱凤魁

(沈阳农业大学 土地与环境学院, 沈阳 110161)

基于RS与GIS的沈阳市土地利用及景观格局变化

么欣欣, 韩春兰, 刘洪彬, 钱凤魁

(沈阳农业大学 土地与环境学院, 沈阳 110161)

近年来城市化过程中问题凸显,城市景观格局变化成为研究热点。以2000年、2005年、2010年三期TM遥感影像为基础数据,借助RS与GIS技术对沈阳市2000—2010年土地利用及景观格局时空变化进行分析。研究结果表明:沈阳市土地利用类型以耕地、建设用地、林地为主,研究期间建设用地、林地、园地、草地、水域、未利用地面积均呈增加趋势,其中建设用地面积增加最大,增加了54 527.34 hm2,耕地面积显著降低,减少了95 924.15 hm2。研究区景观的斑块密度、形状指数、香农多样性指数和均匀度指数分别从2000年的0.413,41.480,1.170,0.563上升到2010年的0.501,49.376,1.302,0.626,优势度指数从0.910下降到0.778。且后期比前期的变化速率快,表明景观破碎化速度加快,异质性增加。城镇化进程中人类活动是景观格局变化的主要驱动因子。

土地利用; 景观格局; 遥感; 地理信息系统

人类面临的许多环境与发展问题都与土地利用变化密切相关,随着遥感和地理信息系统技术的发展,有关研究已经成为全球变化和生态系统研究的热点和国际性前沿课题[1-2]。人类的各种社会经济活动行为对土地利用的变化和景观格局变化产生重要影响,进而影响到生态系统的结构和功能。景观格局变化及其生态环境效应已经成为景观生态学研究的热点之一[3-4]。景观的稳定性直接影响土地资源的可持续利用[5-6]。现代景观生态学与可持续发展问题紧密结合,为土地利用和资源管理的决策提供具有可操作性的行动指南。

城市是目前受人类社会经济活动干扰最剧烈的生态系统,其景观格局是地表景观动态变化最快的类型之一[7-8]。从景观空间格局角度来理解及解决城市化问题是景观生态学的一个研究热点。随着城市化进程的不断加快,城市地区景观格局将发生明显变化,对沈阳市土地利用及景观格局进行分析,探求近10 a的变化特点,对于合理规划城镇用地的扩展方式及工业区的空间布局,优化城市格局,土地资源的可持续利用及生态环境保护有重要意义。

1 研究区概况

沈阳是辽宁省省会,东北地区的政治、经济、工业、文化、金融中心,位于东经122°25′9″—123°48′24″,北纬41°11′51″—43°2′13″。东西宽115 km,南北长205 km,国土总面积1.3万km2。沈阳地区以平原为主,地势较为平坦,平均海拔50 m左右。第二次土地调查数据显示沈阳农用地988 503.2 hm2,占总面积的76.74%,建设用地202 959.3 hm2,占总面积的15.76%,未利用地96 625.8 hm2,占总面积的7.50%。截至2011年底,沈阳市户籍人口为722.7万人,市区人口519.1万人,工业化、城镇化进程加快,土地利用格局变化显著。

2 研究方法及过程

2.1 数据来源及处理

本研究以辽宁省沈阳市的全部土地作为研究对象,研究的基础数据主要有研究区域获取时间分别为2000年7月、2005年7月、2010年8月三期Landsat TM遥感影像数据,空间分辨率为30 m,1∶10 000沈阳市第二次全国土地调查数据库及各种社会经济统计资料等。

根据研究区域土地利用情况及影像的实际分辨能力,参考《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007)分类标准,结合研究目的,本文将研究区土地利用类型分为旱地、水田、林地、园地、草地、建设用地、水域、未利用地[9]。利用ENVI 4.7,首先对影像进行波段组合、辐射校正、坐标转换、图像镶嵌及图像裁剪等预处理,然后对影像进行监督分类同时结合野外实地调查,最终得到三期TM遥感影像的土地利用解译的精度分别为84.76%,85.94%,85.40%,对应的Kappa系数均在0.80以上,当Kappa系数为0.80~1.00时,分类质量很高[10],故分类结果质量满足研究需要。在ArcGIS 9.3环境下,对解译后得到的土地利用分类结果进行空间分析处理,得到2000—2005年和2005—2010年土地利用转移矩阵,对土地利用变化情况进行分析。利用ArcGIS 9.3将土地利用矢量数据转化为栅格形式,用景观指数软件Fragstats4.1对研究区域的景观指数进行计算。

2.2 景观指数选择与计算

景观指数是指能够高度浓缩景观格局信息,反映其结构组成和空间配置某些方面的简单定量指标。通过景观指数可以对景观的组成特征、空间配置、动态变化等进行定量的研究。景观格局指数分为斑块水平指数、斑块类型水平指数和景观水平指数[11]。本文参考景观格局相关研究,根据研究需要,选取的景观指数主要有斑块类型水平上的斑块数目(NP)、斑块类型面积比(PLAND)、斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、平均斑块面积(MPS)、边缘密度(ED);景观水平上的指数有斑块密度(PD)、景观形状指数(LSI)、香农多样性指数(SHDI)、香农均匀度指数(SHEI)、优势度指数(D)[12-20]。

斑块类型面积比是各斑块类型总面积在整个景观中所占的面积比例,度量的是景观的组分,也是确定优势景观元素的依据之一;斑块数目和斑块密度可以反映各类型景观的破碎程度;最大斑块指数有助于确定景观的优势类型,其值的变化反映人类活动的方向和强弱;平均斑块面积代表的是景观中斑块的平均状况,是反映景观异质性的关键;边缘密度反映各景观中整体斑块边缘相对于面积的曲折性,说明生态系统的稳定性。香农多样性指数、香农均匀度指数是描述景观异质性的指标,反映景观的复杂性;破碎化指数可判断景观的破碎化程度;根据优势度指数和景观形状指数可分别判断占优势的景观类型和景观的空间构型。

3 结果与分析

3.1 土地利用数量结构时空变化特征

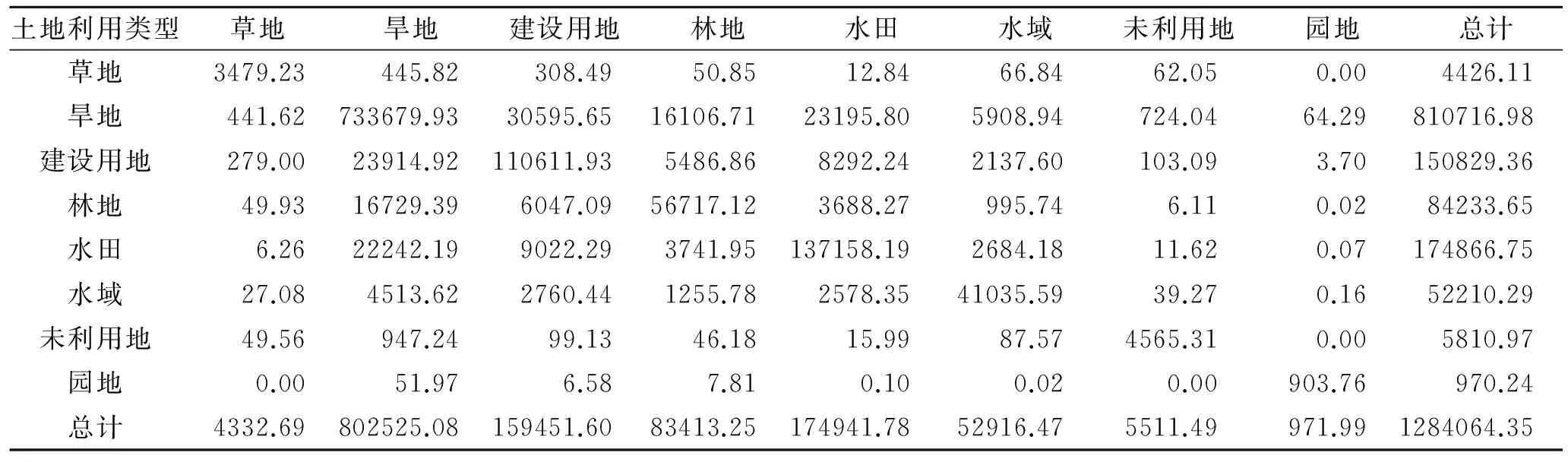

利用ENVI 4.7和ArcGIS 9.3对研究区遥感影像进行处理,得到研究区2000年、2005年、2010年土地利用类型图(附图3)和2000—2005年,2005—2010年土地利用转移矩阵(见表1—2)。

土地利用遥感分类图显示,2000—2010年间沈阳市的土地利用类型以耕地、建设用地、林地为主,水域、园地、草地、未利用地面积较少,其中耕地主要分布在广阔的平原地区,分布面积最大,建设用地主要分布在中心城区及整个行政区范围内的工矿及城镇村居民点,林地则主要分布于东南和西北部的丘陵山区。根据研究区域2000—2010年的土地利用变化情况可以看出,耕地面积呈减少趋势,从2000年的985 539.98 hm2减少到2010年的889 659.58 hm2,并且2000—2005年研究区域耕地的变化率为0.82%,2005—2010年变化率为8.98%,耕地减少速度明显上升,由于建设用地的主要来源是耕地,故建设用地呈明显增加的态势,从2000年的150 829.36 hm2增加到2010年的205 356.70 hm2,且建设用地的增加速率由2000—2005年的5.72%增加到2005—2010年的28.79%,说明社会经济迅速发展的需要,沈阳市建设用地面积迅速增加。林地面积2000—2005年间略有降低,但是2005—2010年间由于林地保护政策的实施而较大幅度增加,弥补了建设用地占用面积,研究期间内林地面积总量上有所增加。研究期间内水域、园地、草地面积略有增加,变化程度较小。未利用地面积在研究期间内有所增加主要是由于部分耕地退化导致。

表1 沈阳市2000-2005年土地利用转移矩阵 hm2

表2 沈阳市2005-2010年土地利用转移矩阵 hm2

3.2 研究区景观格局变化

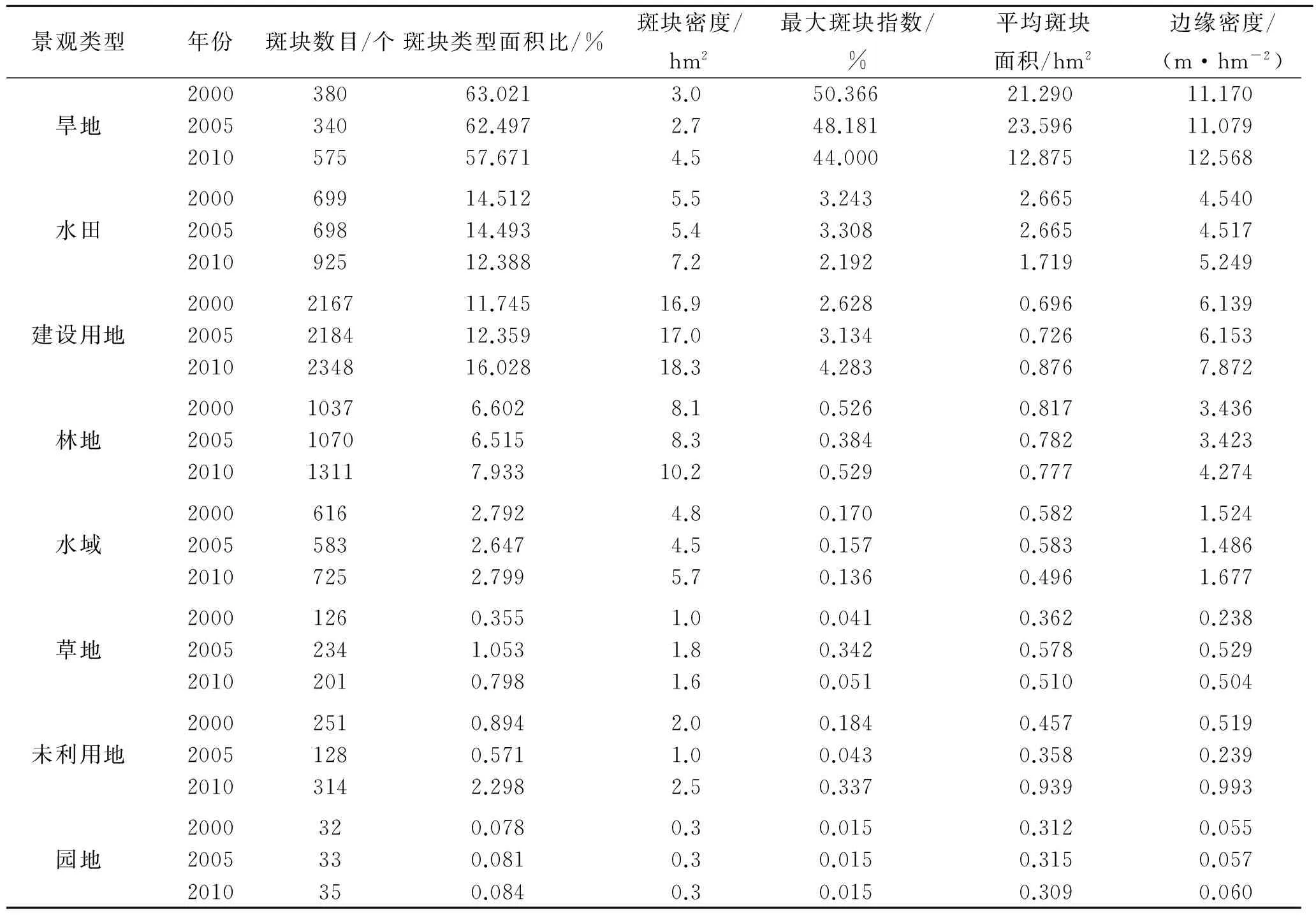

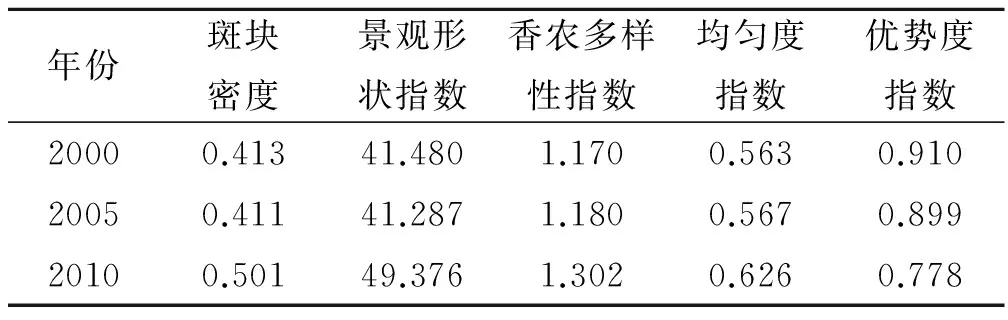

利用ArcGIS 9.3分别对2000年、2005年、2010年的土地利用数据进行栅格化处理,然后利用Fragstats 4.1计算得到三期各景观要素斑块水平指数(表3)和景观类型水平上的景观指数(表4)。

3.2.1 研究区斑块类型水平格局变化 由表3可以看出,旱地、水田、建设用地和林地的斑块类型面积比较高,是控制研究区的主要景观,在研究期间内始终是沈阳市景观的基质类型,其余景观斑块类型面积比均不足3%;耕地景观在研究区内的斑块类型面积比最大且明显高于其他景观,说明耕地在沈阳市的景观结构中占有重要地位,同时也表明农业在沈阳市社会经济结构中的重要保障作用;建设用地景观的斑块类型面积比仅次于耕地,但斑块数目最多,斑块密度最大,斑块平均密度增大,反映出建设用地空间布局集中化程度增加,随着城镇化进程的加快,人类的活动把非建设用地景观转变为建设用地景观;各景观斑块数目、斑块密度总体呈增加趋势,表明研究区内各景观的破碎化程度逐渐增加;景观边缘密度的增加说明景观边缘效应的影响增强,旱地的边缘密度最大,由于旱地具有较大的斑块面积,因而对周围其他类型景观的影响最大;旱地、水田、建设用地、林地、水域景观斑块的边缘密度均大于1,说明这几类景观的稳定性较强;草地、未利用地、园地的平均斑块面积和边缘密度均较小,表明这几类景观在研究区内分布相对散乱,面积小,破碎化程度高,连通性差。总体上,土地利用景观变化速率2005—2010年明显高于2000—2010年,土地利用的变化随着社会经济发展速度的增加也越来越剧烈。

表3 2000年,2005年,2010年各景观要素斑块特征指数

3.2.2 研究区景观水平格局变化 研究区2000—2010年景观水平上的景观指数变化为:斑块密度由0.413增加到0.501,景观破碎化程度增加,景观形状指数增加,表明人为干扰作用越来越明显,景观斑块在自然和人为因素的干扰下,形状趋于复杂;香农多样性指数和均匀度指数在研究期间呈增加态势,而优势度指数呈降低态势,多样性指数和均匀度指数分别从1.170和0.563升高到1.302和0.626,优势度指数从0.910下降到0.778(表4)。景观多样性和均匀度的增加和优势度的降低表明景观异质性增加,耕地作为景观的优势类型在研究区内的支配作用逐渐降低,各斑块类型在景观中趋于均匀分布,主要是由于近年来人类活动的干扰,近些年的退耕还林政策和生态环境保护建设工程的实施,使研究区各斑块类型的分布在景观中趋于更均衡,景观受到一种或几种斑块类型的支配作用降低。

表4 沈阳市不同年份景观指数

4 结 论

研究结果表明,沈阳市土地利用景观的主体是耕地,其次为建设用地和林地,2000—2010年期间耕地面积大幅度降低,林地面积少量增加,主要原因是随着经济的迅速发展、城市化进程的加快,城镇建设用地扩张过程中占用了大量的耕地,而退耕还林的面积补偿了林地建设用地占用的部分并且使林地面积总量有所增加。景观的斑块密度、形状指数、香农多样性指数和均匀度指数均呈上升趋势,优势度指数呈下降趋势。原因是交通设施的建设和城市的发展使原来斑块面积较大的斑块被分割,进而使沈阳市景观破碎化程度增加,异质性增加,并且土地利用和景观指数的变化速率后期明显快于前期,说明人类活动对土地利用及景观的干扰越来越强。

针对沈阳市存在的耕地面积锐减、景观破碎化程度日益增加的问题,相关部门在进行土地利用规划时,应根据当地的自然生态环境、社会经济发展状况及土地利用过程中存在的问题,因地制宜地制定相关政策,合理利用土地资源,保护生态环境,为沈阳经济圈及辽宁沿海经济带的可持续发展奠定基础。

[1] 甄霖,曹淑艳,魏云洁,等.土地空间多功能利用:理论框架及实证研究[J].资源科学,2009,31(4):544-551.

[2] 杨勇,任志远.基于GIS的关中地区土地利用/覆盖变化对比研究[J].干旱区资源与环境,2013,27(5):40-45.

[3] 胡金龙,周志翔,王金叶,等.1986—2006年桂林市区景观格局演变分析[J].水土保持研究,2013,20(2):48-52.

[4] 春风,银山.基于RS与GIS的鄂托克旗景观格局动态变化分析[J].水土保持研究,2012,19(5):100-104.

[5] 刘延国,王青,王军.官司河流域土地覆被景观稳定性及其环境效应[J].水土保持研究,2012,19(3):166-169.

[6] 李谢辉,王磊.河南省土地利用/覆盖景观格局变化分析[J].水土保持研究,2012,19(5):83-89.

[7] 崔爽.基于RS和GIS的深圳市景观格局时空变化研究[J].地理空间信息,2011,9(3):133-135.

[8] 唐秀美,陈百明,路庆斌,等.城市边缘区土地利用景观格局变化分析[J].中国人口·资源与环境,2010,20(8):159-163.

[9] 郭丽英,王道龙,邱建军.环渤海区域土地利用景观格局变化分析[J].资源科学,2009,31(12):2144-2149.

[10] 汪雪格.吉林西部生态景观格局变化与空间优化研究[D].长春:吉林大学,2008.

[11] 郑新奇,付梅臣.景观格局空间分析技术及其应用[M].北京:科学出版社,2010.

[12] 吴莉,侯西勇,徐新良,等.山东沿海地区土地利用和景观格局变化[J].农业工程学报,2013,29(5):207-216.

[13] 齐杨,邬建国,李建龙,等.中国东西部中小城市景观格局及其驱动力[J].生态学报,2013,33(1):275-285.

[14] 春风,银山.基于RS与GIS的鄂托克旗景观格局动态变化分析[J].水土保持研究,2012,19(5):100-104.

[15] 薛剑,郧文聚,杜国明,等.基于遥感的现代与传统农业区域土地利用格局差异分析[J].农业工程学报,2012,28(24):245-251.

[16] 胡玉福,邓良基,张世熔,等.基于RS和GIS的西昌市土地利用及景观格局变化[J].农业工程学报,2011,27(10):322-327.

[17] 张本昀,申怀飞,郑敬刚,等.河南省土地利用景观格局分析[J].资源科学,2009,31(2):317-323.

[18] 齐伟,曲衍波,刘洪义,等.区域代表性景观格局指数筛选与土地利用分区[J].中国土地科学,2009,23(1):33-37.

[19] 韩海辉,杨太保,王艺霖.近30年青海贵南县土地利用与景观格局变化[J].地理科学进展,2009,28(2):207-215.

[20] Riitters K H, O′neill R V, Hunsaker C T, et al. A factor analysis of landscape pattern and structure metrics[J]. Landscape Ecology,1995,10(1):23-39.

ChangesofLandUseandLandscapePatterninShenyangCityBasedonRSandGIS

YAO Xin-xin, HAN Chun-lan, LIU Hong-bin, QIAN Feng-kui

(CollegeofLandandEnvironment,ShenyangAgricultureUniversity,Shenyang110161,China)

As urbanization process resulted in a series of problems, the research on landscape pattern change has become a hot spot in recent years. Based on the three remote sensing images TM in 2000, 2005 and 2010, and by using RS and GIS technology to interpret and spatial analysis the remote sensing image, the temporal and spatial variation of land use and landscape pattern in the recent 10 years in Shenyang City was analyzed. The results showed that the main land use types were cultivated land, construction land and forest land, the area of construction land, forestland, garden plot, grassland, water body, and unutilized land increased. Construction land increased 54 527.34 hm2, which increased most, and the area of cultivated land decreased 95 924.15 hm2. From 2000 to 2010, the landscape index patch density increased from 0.413 to 0.501, shape index increased from 41.480 to 49.376, the landscape diversity index increased from 1.170 to 1.302, the landscape evenness index increased from 0.563 to 0.626, and the dominance index decreased from 0.910 to 0.778. The changes in the period from 2005 to 2010 were faster than the period from 2000 to 2005, which indicated that the landscape fragmentation speed increased and landscape heterogeneity increased in the study area. Human activities are the main driving factors on the landscape pattern change in the process of urbanization.

land use; landscape pattern; remote sensing; geographic information system

2013-07-15

:2013-08-12

辽宁省粮食主产区耕地保护调查与评价研究项目;校青年教师科研基金项目(20091003)

么欣欣(1987—),女,河北唐山人,硕士研究生,主要研究方向为土地资源与信息技术。E-mail:chinayaoxinxin@163.com

韩春兰(1965—),女(蒙古族),内蒙古赤峰人,硕士,副教授,主要研究方向为土壤地理学、土地资源管理。E-mail:hancly@163.com

P901

:A

:1005-3409(2014)02-0158-04