国内外规范中的新浇混凝土对模板侧压力公式对比研究*

2014-09-20佘逊克

佘逊克 龚 剑,2,3 赵 勇

1.同济大学 上海 200092;2.上海建工集团股份有限公司 上海 200080;3. 上海高大结构高性能混凝土工程技术研究中心 上海 201114

0 引言

进入21世纪以来,随着混凝土材料的发展,高性能混凝土和自密实混凝土在越来越多的实际工程中得到了运用 ,同时泵送混凝土浇筑方式已成为施工现场混凝土主要的浇筑方式。然而现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666—2011)[1]中新浇筑混凝土对模板侧压力的计算公式在推导时采用的样本数据中高流态、高浇筑速度的数据很少,因此对自密实混凝土、泵送混凝土等,该公式是否适用值得商榷。与此同时,随着经济的发展和全球化进程的加快,我国的涉外工程施工越来越多,这就需要施工人员熟悉其他国家的施工规范,并了解其他国家规范与我国规范之间的差异,从而更好地与国际对接。

1 我国现行规范公式及其特点

目前,我国新浇混凝土对模板侧压力的标准值F主要按国家标准《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666—2011)(以下简称规范GB 50666)计算,计算公式如下:

计算公式中考虑的参数有:混凝土的重力密度γc,新浇筑混凝土的初凝时间t0,混凝土坍落度影响修正系数β,混凝土的浇筑速度V,混凝土浇筑高度h,具体取值参见规范GB 50660。

当采用插入式振动器且浇筑速度≤10 m/h、混凝土坍落度≤180 mm时,新浇筑混凝土对模板的侧向力的标准值,可按公式(1)、(2)分别计算,并应取其中的较小值;当浇筑速度>10 m/h,或混凝土坍落度>180 mm时,侧压力的标准值可按公式(2)计算。

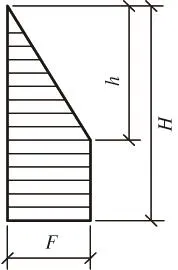

混凝土侧压力的计算分布图形如图1所示,图中h=F/γc。

图1 混凝土侧压力的分布示意

该公式来源于国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2011)(以下简称规范GB 50204)[2],规范GB 50204中新浇混凝土对模板侧压力的计算公式如下:

式中:β1——外加剂修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2;

β2——坍落度影响修正系数,当坍落度小于30 mm时取0.85,坍落度为50~90 mm时取1.0,坍落度为110~ 150 mm时取1.15;

其余规定同规范GB 50666。

规范GB 50666在修订中结合了现在混凝土在实际工程应用中的一些特点,针对如今混凝土中普遍添加外加剂的实际状况,省略了原β1的外加剂影响修正系数;针对规范GB 50204中计算公式在浇筑速度较大时计算值较大的情况,略微降低了公式的计算值,并参考国外规范,将浇筑速度限定在10 m/h以下,最终分析得出了现在的模板侧压力计算公式[3]。

2 国外现行规范公式及其特点

现今世界上的模板规范不胜枚举,本文仅选取具有代表性的3 个发达地区的现行规范进行阐述。北美洲模板工程施工一般参照美国规范ACI 347—2004;欧洲规范《Performance Requirements and General Design》EN 12812—2004中规定:新浇混凝土对模板侧压力应按照CIRIA Report 108或者德国规范DIN 18218—2010两者选其一进行计算;澳大利亚规范AS 3610—1995中模板侧压力计算公式来源于CIRIA Report 108。根据这三点,本文选取美国、德国、澳大利亚3 个国家模板规范中的新浇混凝土对模板侧压力计算公式进行分析研究。

2.1 美国规范(ACI 347—2004)

美国现行模板规范《Guide to Formwork for Concrete》ACI 347—2004(以下简称规范ACI 347)中对于不同类型的混凝土构件用了不同的公式:

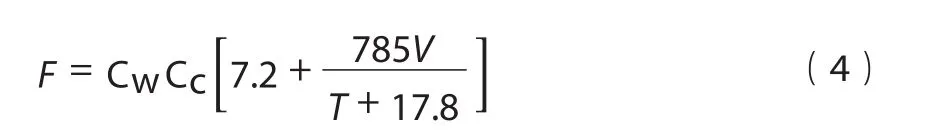

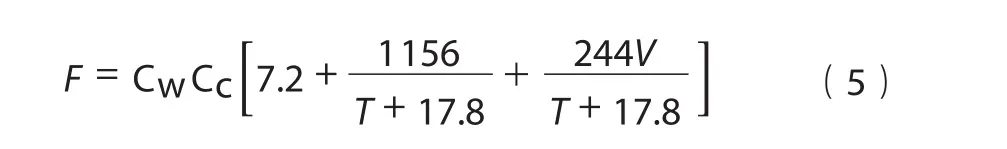

对于柱、浇筑速度<2.1 m/h并且浇筑高度≤4.2 m的墙,采用公式(4)计算:

对于浇筑速度<2.1 m/h且浇筑高度超过4.2 m的墙,或浇筑速度在2.1~4.5 m/h的所有高度的墙,采用公式(5)计算:

同时定义柱为2 个方向平面尺寸都不超过2 m的构件,墙为至少有一个平面尺寸超过2 m的构件并规定F≥30 kPa,且不超过液体静压力,不满足上述条件的构件,最大模板侧压力按照液体静压力计算。

计算公式中考虑的参数有混凝土入模温度T;单位重度系数Cw;材料系数Cc;浇筑速度V,具体取值参见规范ACI 347。

规范ACI 347中计算公式以V和T为主要变量,Cw与Cc为辅助参数,并根据构件类型将计算公式分为2 类。取入模温度T=20℃,Cw和Cc均为1.0,将2 类公式关于V的关系曲线绘制成图表,如图2所示。

图2 规范ACI 347最大侧压力与浇筑速度关系曲线

对比2 类公式可以发现,当浇筑速度为2.1 m/h时2 类公式的值是相等的(美国使用的是英尺-磅单位制,换算成SI单位制时会有一些误差,英尺-磅单位制公式参见规范ACI 347),但是公式(4)的曲线斜率明显要大于公式(5)。这是因为对于柱子一类平面尺寸较小的构件而言,在混凝土浇筑的过程中振捣比较充分,混凝土可以同时流到模板同一高度平面的各个位置;而对于墙体一类平面尺寸较大的构件,混凝土无法同时到达模板同一高度,所以墙体的最大侧压力要低于柱子。

2.2 德国规范(DIN 18218—2010)

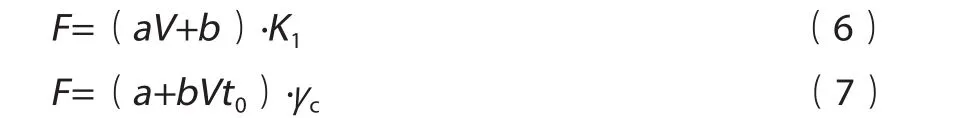

现行德国模板侧压力规范《Pressure of Fresh Concrete on Vertical Formwork》(DIN 18218—2010)(以下简称规范DIN 18218)中对于不同稠度等级的混凝土采用了不同的公式。德国规范中按照稠度等级将混凝土分为7 类,从高到低分别是F1~F6、SCC(自密实混凝土),其中F1~F4按照公式(6)计算其最大模板侧压力,F5、F6以及SCC按照公式(7)计算:

式中参数a和b的取值见表1:

表1 DIN 18218中模板侧压力计算公式参数取值

计算公式中考虑的参数有浇筑速度V;混凝土重力密度γc;混凝土初凝时间t0;混凝土初凝时间影响系数K1,具体取值参见规范 DIN 18218。

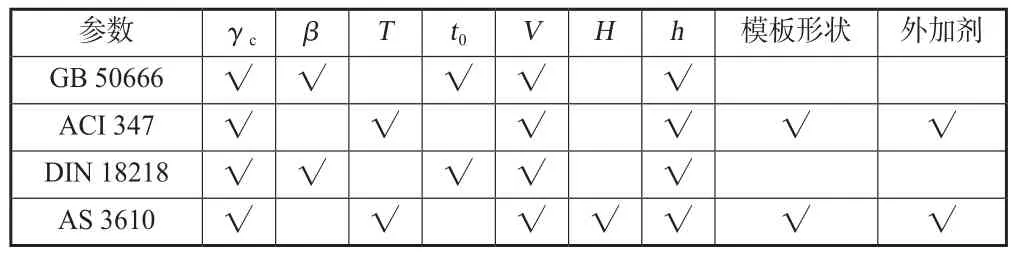

规范DIN 18218规定:对于F1~F4类混凝土,最小侧压力计算值≥25 kPa;对于F5、F6、SCC类混凝土,最小侧压力计算值≥30 kPa。同时将初凝时间限定在5~20 h范围内。t0=10 h、γc=25 kN/m3时各类混凝土最大侧压力与浇筑速度的关系曲线如图3所示。从图3可以看出,随着混凝土流动性的提高,曲线的斜率也随之增大,但是SCC级混凝土的曲线斜率却小于F6级混凝土,这是因为SCC级混凝土在浇筑时不需要振捣,从而降低了对模板的侧压力。

图3 规范 DIN 18218中最大侧压力与浇筑速度关系曲线

2.3 澳大利亚规范(AS 3610—1995)

现行澳大利亚模板规范《Formwork for Concrete》AS 3610—1995(以下简称规范AS 3610)中新浇混凝土对模板侧压力的计算公式来源于CIRIA Report 108《Concrete pressure on formwork》,具体公式如(8)、(9)所示,最大模板侧压力取两者中的较小值:

计算公式中考虑的参数有浇筑速度V;混凝土重力密度γc;模板尺寸形状系数C1;材料系数C2;温度系数K;混凝土卸料高度H;混凝土浇筑高度h,具体取值参见规范AS 3610。

规范AS 3610中的计算公式以混凝土浇筑速度V、入模温度T以及卸料高度H为主要变量,以C1、C2两个系数作为辅助参数,并引入了这一控制条件来保证公式(8)的严谨性。控制实质上是变相控制了混凝土的最大浇注速度,当时,公式(8)与公式(9)计算值是相等的;当时公式(8)的计算值大于公式(9),最大模板侧压力取(9)计算值,即液体静压力。

由于公式(8)的计算模式较为复杂,不能直观反映出最大侧压力值与各变量之间的关系,下面用图表来说明。取入模温度T=20℃,C1=1.0,C2=0.3,卸料高度H分别取3 m、6 m、10 m,将公式(8)关于浇筑速度V的关系曲线绘制成图表,如图4所示。

由图4可知根据规范AS 3610计算得出的最大侧压力与浇筑速度基本呈幂指数增长关系,并随混凝土卸料高度的增大而增大。

图4 规范AS 3610中最大侧压力与浇筑速度关系曲线

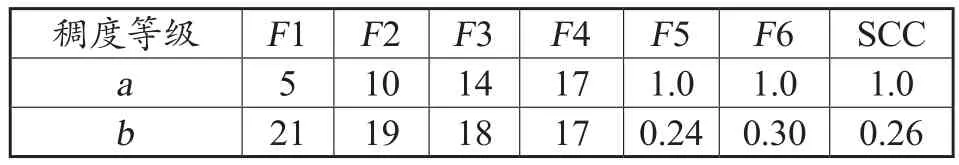

3 各国规范公式参数对比[4]

根据现有文献并横向比较各国规范公式所取参数,主要影响模板侧压力的因素有:混凝土的重力密度γc、混凝土流动性β、混凝土入模温度T、混凝土的初凝时间t0、混凝土浇筑速度V、模板形状尺寸、混凝土卸料高度H、混凝土浇筑高度h、是否掺有外加剂等,对于公式中所取的参数,有一部分是体现在公式的系数中,如混凝土流动性和外加剂掺量,而作为自变量直接参与公式计算的参数一般为T和V或者t0和V,在规范GB 50666中规定:当缺少t0实测资料时,可采用可见根据以往的经验,t0和T有一定的相关性,t0为影响模板侧压力的主要因素,当t0未知时可以使用T来代替。下面将各国规范公式所考虑的参数情况列于表2。

表2 各国规范中模板侧压力计算公式参数取值

由表2可知,γc、V、h以及与混凝土凝结时间相关的t0或T是4 国规范公式都考虑的4 个变量,比较老的美国规范和澳大利亚规范还考虑了模板形状参数(即对墙和柱分开考虑)和外加剂掺量的影响,较新的中国规范和德国规范则认为现在的预拌混凝土普遍使用了外加剂,所以不再考虑外加剂的影响,而模板形状尺寸对侧压力的影响主要体现在对浇筑速度的影响上,所以也不再考虑模板形状的影响,在此基础上,增加了混凝土流动性对模板侧压力的影响参数。中国规范中根据混凝土的坍落度来确定β的取值,而德国规范则是根据混凝土的稠度等级将公式分为7 个,不同稠度等级的混凝土用不同的公式来计算。澳大利亚规范是唯一将混凝土卸料高度作为自变量放入计算公式中的,其他国家规范则是将其作为水平冲击荷载或者附加荷载单独考虑。

4 测试结果与计算结果对比

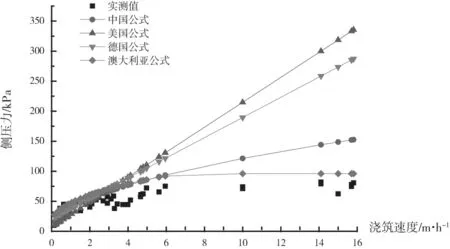

根据东南大学、上海电力建设有限责任公司等单位试验的45 组数据,取T=20℃、h=4 m 、柱类结构,将4 国公式计算得出的侧压力与浇筑速度的关系曲线制成曲线,与实测值进行比较,见图5。

图5 侧压力与浇筑速度关系曲线

由图5可知,澳大利亚公式在整体分布中占有明显的优势,尤其是在高速浇筑阶段,这是因为只有澳大利亚公式考虑了卸料高度参数,在浇筑高度一定时,侧压力会出现上限值,而其他国家公式则是单独规定了当计算公式超过液体静压力时,按照液体静压力取值。所以,当浇筑速度过大时,模板侧压力已经接近液体静压力,这时的数据用来评价计算公式准确性是无效的,故取浇筑速度<6 m/h时的数据,并与液体静压力进行比较,见图6。

图6 侧压力与浇筑速度关系

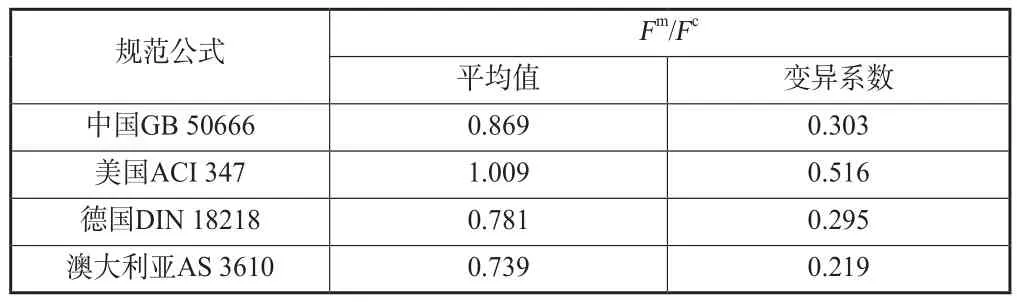

由图6可以看出,中国公式和德国公式在浇筑速度较低时与实测值吻合得比较好,而中国公式和澳大利亚公式对数据整体的包络性更好,更具体的比较见表3,其中Fm为实测值,Fc为计算值:

表3 各国规范公式计算结果比较

综合图6及表3可以发现,美国公式虽然平均值最接近1,但是在浇筑速度较低时缺少安全储备,且离散性较大;澳大利亚公式计算结果的安全储备最高,离散性最小,计算值偏于安全。在综合考虑安全性和经济性的情况下,中国公式更占优一些。

5 结语

本文通过介绍并对比国内外规范中新浇混凝土对模板侧压力的计算公式,得出以下结论:

(a)各国规范公式中考虑的计算参数略有不同,随着混凝土的发展,现在大多数商品混凝土都掺有外加剂,所以外加剂参数可以不再考虑;

(b)当浇筑速度很高时,侧压力的大小很大程度上取决于浇筑高度,如果要以一个公式来计算所有情况下的侧压力大小,浇筑高度应该作为参数考虑进计算公式;

(c)各国规范公式中对与混凝土凝结时间相关的参数t0或T的考虑差别比较大,而t0与T的关系公式都是以经验公式为主,需要进一步的材料试验来确立t0与T的关系公式;

(d)各国规范公式在浇筑速度<2 m/h时均吻合得很好,但随着浇筑速度的上升,各国公式均出现较大的离散,其中澳大利亚规范公式的离散程度最小,综合考虑安全性和经济性,中国公式占优;

(e)当浇筑速度较大时,尤其是>6 m/h时,由于受到浇筑高度的限制,实测值均接近液体静压力,无法作为拟合数据点使用,所以需要大量浇筑速度>6 m/h的有效数据点来补充完善高浇筑速度时的侧压力计算公式。