古代如何防范公务泄密?

2014-09-17倪方六

倪方六

密封始于何时?

中国最早防止公文泄密的手法是使用泥封技术,这项保密技术可以说是世界上最早的防伪包装技术。所谓“泥封”,就是使用一种叫“封泥”的材料,对重要文档进行密封包装的方式。

泥封兴于先秦时期,到两汉时广为流行。当时不论是公函还是私人书信,大多写在竹简、木牍一类的“纸板”上。简牍不能折叠,写在上面的文字很容易让人看到。出于保密,古人又发明了一种木板,盖在简牍上面,这样就把文字内容盖住了。这块木板就是书函的盖子,古人叫作“检”。

“检”,其实就是中国最原始的信封,或者说是现代信封的雏形。为了防止随意开“检”,“检”上刻有三道绳沟,中央挖一方形凹槽,叫做“印齿”。然后用绳子通过绳沟与印齿,捆紧扎牢,然后填泥封实,趁泥未干时,在上面摁印做标记。将封泥烘干后,“检”与“牍”就固定在了一起,如果有人拆了封泥,就会被发现,这样就有迹可查了。

如果文件不只有一支简牍,便要串好装进布袋或锦囊中,然后袋囊口用绳子扎紧,绳子也缠入检齿内,并盖上封口人的印章,以发现被拆痕迹。

古代布袋锦囊的封装方法启发了现代邮政,现在邮政所用的邮袋可谓布袋锦囊的翻版,不同的是,泥封换成了密封效果更好、更耐用的铅封。

为防止泥封伪造,古代对玺印、封泥、检、囊、绳等包装保密材料的材质、大小、形状、格式、颜色等都有严格的规定,以易于辨识真伪,如在汉代,皇帝封泥专用“武都紫泥”,而一般人只能“青泥封书”。

宋代启用 “弥封”

魏、晋以后,随着纸张的普及和应用,泥封保密手段成了历史,古人进而研制出了密封效果更好的“火漆”。火漆,又叫“封口漆”,是一种人工合成胶合剂,其功能和作用与胶水、浆糊相似,颜色呈红色或棕红色,在尚未凝固时打上印记,凝固后就会留下清晰的图案。

公文保密技术的重要发展时期是在宋代。宋代创设了新的“军邮制度”,规定重大军情或重大事变必须密封,并在封皮上注明“系机密”或“急速”字样。

而对文书分“急”件与“不急”件,在先秦时已出现,并成为秦代一种公文传递制度,秦《行书律》中就有这样的规定:“行命书及书署‘急者,辄行之。”到了汉代,公文更注意保密,出现了“封事”、“合檄”、“飞檄”等不同保密级别的文书,均由专人另行封送。

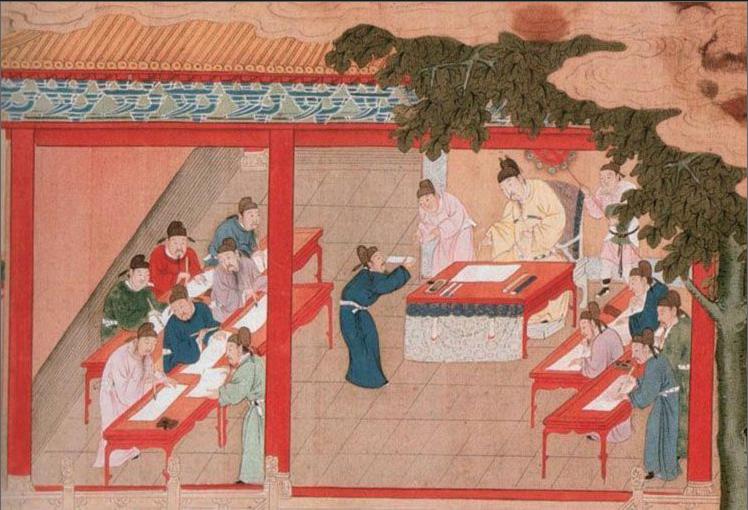

除了军事领域,宋代在非军事领域如事关机密、灾异、狱案等官员呈奏的文书,也必须将封皮折角重封,两端盖印,无印者要写上官名。在科举考试中,为防止试卷泄密,宋代的保密工作更是“严防死守”。

科举制度确立于隋唐时期,到了宋代才逐步规范、成熟。从宋太祖赵匡胤起,便着手改革科举考试制度。宋代将唐代武则天时已出现的“糊名”手段制度化,所有试卷的卷头上有关考生个人信息部分一律“弥封”,接下来还有“誊录”、“别试”等,这些都是出于试卷保密的需要,防止泄密作弊。其中有的保密制度不仅为后面的元、明、清诸朝效仿,也为现代高考所采用。

此外,宋代还采取暂时限制涉密者的措施,也就是现代的“隔离制度”。如:针对科举考试的“锁院制”,就是一种临时性隔离办法。相关官员在被任命为“知贡举”(主考官)、“权知贡举”(副考官)等考官后便被锁于贡院之中,断绝与外界的联系,以避免出现泄露试题事件。“锁院制”自宋代起开始实行,一直到现代高考都在采用,有关命题人员要被“隔离”,直到高考结束后才能“放”出来。

古代官场的保密工作

所谓保密,就是要求知情者能严守秘密,不希望不相干或有利益关系的人知道内情。在中国古代,几乎历代都制订有相应的保密制度。如不得将机密文件带回家,机密文件不得让他人代笔、誊抄,不得复印,不得打听等等。

秦朝《行书律》规定:“行传书,受书,必书其起及到日月夙暮。”也就是说,文书的始发和收发都要写得清清楚楚,掌管公文秘籍的官员必须遵守相关规定,不允许擅自出借、传写“秘书”。

在古代,保密工作要求最严的是决策、执行机构,如尚书省、中书省等重要的中央行政机构等。这些重点保密单位的工作人员不论官职大小,都必须保守机密。如汉成帝时,曾任尚书令及御史大夫的孔光,居官谨慎、严守机密,“口不言温室之树”。“温室”是汉代尚书省所在的办公场所,这句话的意思是,连温室那边种什么树孔光回家都不谈。孔光的表现,成了古代公职人员严守职业机密的典范。

到了清朝,其保密制度堪称历代之最。在汉代即有的“封事”基础上,创设了“密奏”(密封奏折)制度。如:中枢机构军机处,规定秘书一律不得招聘高干子弟,听差的一律选用不识字的文盲。无关人员根本不准接近军机处,并专派监察御史看守。只有奉旨到军机处恭听谕旨、查看奏折的,才能进去,办完事也要立即离开。

密奏一类的机密文书,仅限皇帝与上奏人知悉。清代皇宫中设有专门的奏事处,负责收受给皇帝的奏折,臣僚之间不得互相打听奏折和朱批内容。清代还实行朱批奏折缴回制度,个人不得私自留存和抄录,缴回奏折由军机处集中存放和管理。

泄密者被称为“喜鹊嘴”

在上述保密措施之外,历代还都通过法律强化保密工作,严惩泄密者。

古代称官场泄密者为“喜鹊嘴”,此典故来源于唐代的官场泄密事件。李适(唐德宗)当皇帝时,宰相窦参常与其远房侄子窦申参谋人事任用,每次商议好任命某人为某官的决定后,窦申便立即将“好事”泄露给当事人,以让当事人对他行贿,时人给其起了一个绰号“喜鹊”,后来李适知道其泄密受贿事件后,窦申仍不悔改,最后被赐死。窦申的泄密罪在各朝各代都是有的,自汉代起,就是官场很重的一项罪名。

唐代时,对于公职人员泄密一事特做出四项禁令:不准违章失职,不准贻误公事。否则,“诸漏泄大事应密者,绞;非大事应密者,徒一年半。”唐代法律还首次明确提出了“间谍罪”,如果充当间谍,或明知对方的间谍身份还故意隐瞒,帮助其隐藏等,都一律处以绞刑。

宋代比唐代更强调公文的保密,对泄密者惩罚相当狠,还鼓励群众举报泄密者,如告发藏匿弃毁拆换机密档案者,可获得50贯至100贯的奖赏。

到了明代,则大兴特务之风,对保密工作愈加重视,手段非常。《明律·吏律》“职制”条规定:“诸衙门官吏,若与内官及近侍人员互相勾结,泄露事情……皆斩,妻、子流两千里”。