系统康复护理对65例长期住院精神病患者暴力行为的影响

2014-09-12

四川省攀枝花市第三人民医院内科病区,四川 攀枝 617061

系统康复护理对65例长期住院精神病患者暴力行为的影响

熊贵芬黄子琼仲英

四川省攀枝花市第三人民医院内科病区,四川 攀枝 617061

目的观察系统康复护理对长期住院精神病患者暴力行为及精神状态的影响。方法将130例在我院长期住院的精神病患者随机分为对照组和观察组,各65例。对照组采用常规护理,观察组患者采用系统康复护理。护理前后采用简明精神病评定量表(BPRS)和外显攻击行为量表(MOAS)对患者的精神状态和暴力行为进行评估。结果观察组患者实施系统康复护理1个月后,该组患者焦虑忧郁因子、缺乏活力因子、思维障碍因子、激活性因子、敌对猜疑因子及BPRS总分、MOAS评分均显著低于对照组及干预前,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论系统康复护理能有效促进长期住院精神病患者的精神状态的恢复,减少其暴力行为。

系统康复护理;精神病;暴力行为;住院患者

精神科暴力行为是指精神病患者在精神状态影响下突然发生的直接伤害他人或物体的攻击行为。这种暴力行为往往难以预料,突然发生,对病友、医务人员及患者自身造成了巨大危险,也增加了医院管理的难度[1]。因此分析精神病患者暴力行为的原因、建立有效的对策以减少暴力行为的发生是目前精神科医护人员所面临的重点、难点问题[2]。我科自2011年起对长期住院的精神病患者实施系统康复护理干预,发现不仅能改善患者的精神状态,还能有效避免暴力行为的发生,报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2011年7月至2014年1月我院住院的精神病患者130例作为研究对象,所有患者均符合CCMD-3精神患者的诊断标准[3],有既往暴力行为史或入院后有暴力行为。排除合并有严重躯体疾病史、脑器质性疾病和药物滥用史病例。纳入患者均为男性,采用随机数字表法随机分为2组,对照组和观察组各65例。对照组年龄(47.31±9.35)岁;病程(11.35±4.56)年;含精神分裂症18例,双相情感性精神障碍36例,心理障碍8例,精神发育迟滞3例;观察组年龄(46.87±9.21)岁;病程(11.03±4.15)年;含精神分裂症21例,精神障碍35例,心理障碍7例,精神发育迟滞2例。两组患者年龄、病程及病种等一般资料方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 护理方法 所有患者均按病种、病情给予基础治疗和护理,及时了解病人的病情和思想动态,满足病人的合理要求,注意增强自我保护能力,落实病房安全管理制度。观察组患者在此基础上加载系统康复护理,具体方法如下:①首先根据MOAS量表评分,将患者分为低、中等、高度暴力危险病人,根据危险级别予以不同的预防措施:低暴力危险人群可安置在普通病房,安排病人参加正常的娱乐活动,注意加强巡视密度;中等暴力危险病人,将其安置在观察病室,远离任何危险物品,病人活动必须在工作人员视野内,高度暴力危险病人安置在PICU病室;待病情稳定后方可移自普通病房。②建立良好的护患关系,与病人多沟通、交流,多鼓励和表扬病人,使病人心情愉悦、有安全感,消除其对医护人员的敌对心理。③加强心理干预,帮助病人建立正确的人生观和价值观,树立其战胜疾病的信心,同时多与家属沟通,帮助病人建立良好的家庭支持系统,使其学会疏导内心冲突的技巧。④开展丰富多彩的娱乐活动,分散病人对疾病的注意力。同时落实好安全防护措施,及时发现潜在的暴力行为。

1.3 观察指标 采用简明精神病评定量表(BPRS)和外显攻击行为量表(MOAS)[4]对患者的精神状态和暴力行为进行评估。BPRS量表包括焦虑忧郁因子、缺乏活力因子、思维障碍因子、激活性因子、敌对猜疑因子5项,总分反映疾病的严重性,总分越高,病情越重。MOAS包含4个维度,分别为言语攻击、自身攻击、对财产的攻击以及体力攻击,对每个维度进行赋值和权重,得分越高代表越有严重的潜在暴力行为。

2 结果

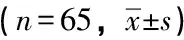

2.1 护理干预前后两组患者间BPRS评分比较 对观察组患者实施系统康复护理1个月后,该组患者焦虑忧郁因子、缺乏活力因子、思维障碍因子、激活性因子、敌对猜疑因子及BPRS总分显著低于对照组及干预前,差异具有统计学意义(P<0.05),具体见表1。

表1 护理干预前后两组患者间BPRS评分比较表

注:与干预前比较,*P<0.05;与对照组比较,△P<0.05。

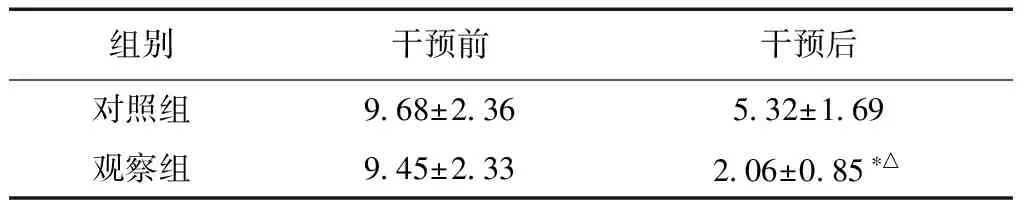

2.2 护理干预前后两组患者间MOAS评分比较 对观察组患者实施系统康复护理1个月后,该组患者MOAS评分显著低于对照组及干预前,差异具有统计学意义(P<0.05),具体见表2。

表2 护理干预前后两组患者间MOAS评分比较表(n=65)

注:与干预前比较,*P<0.05;与对照组比较,△P<0.05。

3 讨论

精神病患者的暴力行为往往难以预料,突然发生,对病友、医务人员及患者自身造成了巨大危险,也增加了医院管理的难度。在常规护理中,护士往往仅遵从医嘱,做防消极、防冲动、防出走措施,并根据情况采取防范护理措施。但是由于医生对病人情况不够了解,无法及时发现病人的暴力先兆,高度危险的病人常常出现防不胜防现象。另外调查结果显示,病人发生暴力行为的最主要原因是病人对疾病和精神状态缺乏自知力,病人拒绝继续治疗而与家属发生冲突;或者是由于患者受被害妄想、关系妄想等病痛思维支配而发生攻击行为[5-6]。因此通过增加患者对疾病的认知、改善医患关系,及时了解患者的需求和想法能有效减轻精神病患者的暴力倾向,然后再通过对患者病情的密切观察,及时发现潜在的暴力倾向,将暴力行为扼制在萌芽阶段,能有效的避免暴力行为的发生。

有文献报道精神病人住院期间暴力行为的原因并分析了护理对策,发现通过护理能有效减少或避免住院精神病人暴力行为的发生[7]。笔者在研究中分别以简明精神病评定量表(BPRS)和外显攻击行为量表(MOAS)为指标,观察系统康复护理对长期住院精神病患者精神状态和暴力行为的影响,结果显示患者实施系统康复护理1个月后,该组患者焦虑忧郁因子、缺乏活力因子、思维障碍因子、激活性因子、敌对猜疑因子及BPRS总分、MOAS评分均显著低于对照组及干预前。可见通过实施暴力危险分级管理、建立良好的护患关系、心理干预等系统康复护理措施能有效促进长期住院精神病患者的精神状态的恢复,减少其暴力行为的发生。

[1]郝伟.精神病学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2008:167.

[2]高玉洁,易妍.精神病人住院期间暴力行为原因分析及护理对策[J].现代医药卫生,2010,26(9):1359-1360.

[3]中华医学会精神科分会编. 中国精神障碍分类与诊断标准(第三版)[S]. 济南: 山东科技出版社,2001:62-64.

[4]王金华,肖瑛,易洁.住院精神分裂症患者暴力行为的危险因素与护理对策[J].中国民康医学,2011,23(8):1011-1012.

[5]冉想妮,铁艳英.住院精神障碍患者暴力行为的护理干预对策探讨中国卫生产业,2012,2(a):61.

[6]马亚平.精神科暴力行为的防范与护理[J].中国实用医药,2011,6(19):207-208.

[7]高文涛.精神病人暴力行为相关因素分析[J].中国健康心理学杂志,2010,18(7):787-788.

熊贵芬,女,(1969-),学历:本科,籍贯:四川 , 职务:护士长。

R473.74

A

1007-8517(2014)18-0107-02

2014.08.02)