生死之“交”,灵魂回响

2014-09-10徐乐娜

徐乐娜

对今天的爱乐者而言,爱上理查·施特劳斯应该很容易。这位后期浪漫主义音乐大师用跨越两个世纪的八十五年走完了自己的一生,用眼、用心、用乐见证和记录着世纪之交的精彩、迷茫、动荡与反思。他生活的年月离我们不远,但他的音乐语言却深刻而不艰涩。他实在很亲切。

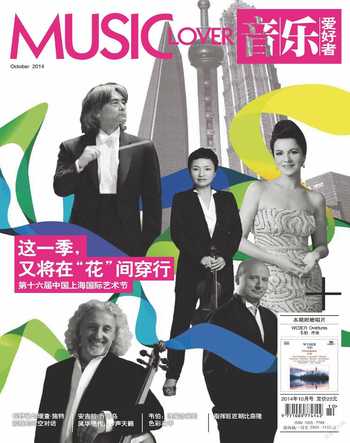

2014年是理查·施特劳斯诞辰一百五十周年的纪念年。在覆盖全球的众多纪念音乐会上,《莎乐美》《玫瑰骑士》《查拉图斯特拉如是说》《英雄的生涯》《蒂尔的恶作剧》等最为熟悉的经典代表作品几乎被演了个遍。10月21日与22日,日裔指挥家长野健先生也将率领加拿大蒙特利尔交响乐团首度亮相中国,分别在北京和上海为大家带来一场理查·施特劳斯的纪念音乐会“生命·爱恋”。从挑选的《家庭交响曲》《死与净化》和《最后的四首歌》三首曲目来看,长野健恐怕是要与理查来一场跨越时空、触动灵魂的生死之“交”。

《家庭交响曲》或许是理查·施特劳斯“预谋”已久的作品。早在1898年出任柏林皇家歌剧院首席指挥时,理查便开始对“自己”萌发了极大的兴趣,包括所处的环境、当下的状态、个人的经历等等,《英雄的生涯》便是他“关注自己”的典型之作。而在1903年开始创作《家庭交响曲》时,理查便有意将之打造为《英雄的生涯》续篇——一位艺术家自传的又一个新阶段。“我的下一部交响诗将展现我家庭生活的一天。它将是热情奔放的,也将是幽默风趣的,三重赋格将让爸爸、妈妈和宝宝融合在一起。”同年年底,这部充满亲情的作品大功告成:性格敦厚、乐观幽默的父亲,活泼娇媚、热情大方的母亲,婴孩诞生带来的喜悦,夫妻间柔情蜜意的欢愉,为孩子而引发的争执,还有一家三口玩乐嬉笑的温馨,一幅生动鲜活、充满温情的家庭画面尽展无遗。“好吧,理查,你赢了。”这是我由衷的感叹,可当年的一些乐评人却不这么认为,他们有的认为其中涉及对性爱的描写,不忍直视,有的则对这简单平庸的生活白描嗤之以鼻,甚至认为如此大动干戈只为“家家酒”很不严肃。

1904年,理查·施特劳斯第一次到访美国,在卡内基大厅亲自指挥了《家庭交响曲》的世界首演。基于乐队进展缓慢,首演日期从原定的3月9日延到了21日。充足的排练时间不仅让首演大获成功,更让理查意外获得了在约翰·沃纳梅克纽约百货的两场加演,而这两场加演为理查赢得了一千美金和六千名观众。我这里忍不住腹议一番,前面那些说三道四、唧唧歪歪的乐评人难道不是因为心理失衡吗?还有,这个百货商店之父沃纳梅克也真是诚意一百啊,付了一千美金不算,还为了容纳《家庭交响曲》所需的庞大乐队,将整整一个楼面的商铺全部“清理”干净。这要是换在今天,“不求效果但求缩编”一定会是大多数花钱买秀、不懂得尊重艺术的土豪们不约而同的选择。

不管怎样,这部反映作曲家真性情的作品最终还是凭借它折射出的“爱之光”感动着芸芸众生,对妻子的挚爱、对孩子的宠爱、对生命的珍爱、对生活的热爱,都让聆听到它的人变得柔软、亲切。2014年10月,在长野健与蒙特利尔交响乐团的理查·施特劳斯纪念音乐会上,这部自世界首演至今已有一百一十个年头的作品总算能在上海完成它的中国首演,着实不易。

如果说《家庭交响曲》是理查·施特劳斯婚姻美满、家庭幸福的应景之作,那么《死与净化》就是令人惊叹的超前之作。正如作曲家临死时所言:“我可以把自己的经历完整地写成音乐,在六十年前我就写出来了。”是的,1889年,正好六十年前,二十五岁的理查便写出了如此深刻的命题——《死与净化》。说到这部作品,我忍不住联想到施特劳斯作为作曲家之外的另一个光环——指挥家、瓦格纳作品的权威注释者。很明显,这部作品的创作受到了瓦格纳乐剧《特里斯坦与伊索尔德》的启发。这部乐剧的前奏曲与终曲《爱之死》自瓦格纳在世时起,便常常被抽出来合二为一,作为一个完整的音乐会曲目上演,而瓦格纳自己曾称之为“死与净化”。在瓦格纳看来,特里斯坦与伊索尔德通过死亡获得了爱的升华和自由,通过死亡将尘世的俗念碾得粉碎,通过死亡走向了清澈纯粹的另一个世界。虽然二十五岁的理查·施特劳斯未必一定理解那份以死求合的爱情欲念,却应该触类旁通地感受到了以死获生的豁然开朗。

从1888年夏末至1889年11月,理查花了一年多的时间创作自己的这部《死与净化》,并在次年6月的艾森纳赫音乐节上亲自指挥了首演。在受邀为该曲所作的导赏诗篇里,他的朋友亚历山大·里特尔这么写道:“当命定的时刻即将到来,过往的一生历历在目。童年的天真无邪,成年后的雄心勃勃,功成名就的人生理想……终于灵魂出窍,飞向永恒的天界,去实现世间未尽的壮丽理想。”对照交响诗中的四个段落,奄奄一息的病人、迷幻中的梦境、与死神的博弈、对人生的不甘,直至最后得到拯救与满足的灵魂,都被交代得一清二楚。至此,我不禁再次感叹,理查·施特劳斯“音乐说书人”的名号果然名不虚传,其音乐叙述能力之强大无与伦比。

设想创作《死与净化》的情境,其实二十五岁的理查对于这一命题的思考并未达到瓦格纳的境界。结合作曲家一生坎坷的经历,再体味他“把经历完整地写成音乐”的临终感言,这“净化”才又有了更高的理解层面。当然,这样的二度解读难免会让它略显空洞,而六十年后完成于病榻的《最后的四首歌》,可谓真正的“净化”之魂。

“我们携手共度苦难与欢乐,我们来到平静的乡间不再漂泊。天色渐暗,山色依旧环绕四周。无边天际,只有两只云雀在依恋翱翔。来吧!让他们尽情地飞吧!睡眠的时间马上到了,别让我们迷失在孤寂之中。浩瀚无边的宁静,在夜幕中显得如此深沉。为什么我们感到如此疲惫,难道这就是死亡?”艾辛多夫的这篇诗作《晚霞》触动了理查的心房。想起迫于与纳粹莫名的瓜葛而离开德国漂泊瑞士,以及相伴一生相爱一生的妻子安娜,这样的文字怎不叫人触景生情?1948年5月,理查由情生曲,谱写出《最后的四首歌》中的《晚霞》。六十年前的《死与净化》中的音乐被引用到管弦配乐里,显得格外动情。随后的7至9月间,理查又以诗人海曼·黑塞的诗作为词,先后完成了《春天》《入睡》和《九月》,就此完成了其一生的创作。值得一提的是,在这部作品的首演以及早年录音里,都将最早完成的《晚霞》放在第一。感谢理查的最后出版商,布赛与霍基斯出版社(Boosey & Hawkes)的恩斯特·罗斯将曲目顺序调整到今天我们听到的样子:生命复苏、生机盎然的春天,满载收获却透着枯寂的秋天,放下身躯释放灵魂的安睡,直至平静安详、超脱净化的死亡。这应该才是对这部天鹅绝唱最好的诠释。

女高音与乐队的组合是理查·施特劳斯十分钟爱的形式,而在生命最后一刻他依然选择了自己的最爱。据说,这部作品本来还有第五首的,只可惜理查在其有生之年未来得及完成。不过这样挺好,让这未完的人生终曲带着对妻子的挚爱,为自己的生命谱上圆满的终止,到另一个世界待续好了,留给后人无限回味。

正如菲利普·罗斯在他的著作《退场的灵魂》中所说的:“施特劳斯的《最后的四首歌》之所以深刻,并非因为它的错综复杂,而是因为它的透彻简单。它用最纯粹的情感叙说着失去、别离、死亡。那悠远绵长的旋律和不断高涨的女声将人慢慢带入安宁、镇定、优雅和崇高,直至最后那无法自已的肝肠寸断。年过八十的施特劳斯,就这样撕掉面具、脱下伪装,赤身裸体地站在你的面前,(用他净化的灵魂)将你融化。”

《最后的四首歌》有过许多女高音的演释版本,在北京也上演过多次,而2014年10月长野健与俄罗斯当红女高音歌唱家奥尔加·贝芮蒂雅可的合作将是这部作品的上海首演。这位被誉为“安娜·涅特莱布科第二”的国际歌剧舞台新锐名伶,又将如何把握理查·施特劳斯晚年的这部辞世之作呢?与此同时,小泽征尔一手提携的日裔指挥家长野健,在以演释当代音乐作品而受到国际乐坛好评的同时,也有着演释德奥系作曲家作品的丰富经验。2000年至2006年担任柏林德意志交响乐团艺术总监及首席指挥期间,他曾带领乐团演奏过瓦格纳的歌剧《罗恩格林》和《帕西法尔》,布鲁克纳、勃拉姆斯、马勒的交响曲,勋伯格的歌剧及交响乐作品,任期结束时更是被这支德国优秀乐团授予“荣誉指挥”。而他与目前带领的蒙特利尔交响乐团,也已一起演奏过全套贝多芬与马勒交响曲和瓦格纳的《汤豪赛》《特里斯坦与伊索尔德》《莱茵的黄金》等德奥系作品。这次,长野健将带领他的蒙特利尔交响乐团呈现给我们一个怎样的理查·施特劳斯,着实令人期待。