沅水河殇:消失的托口古镇

2014-09-10旷惠民

旷惠民

1971年7月,7岁的我跟随父母从内蒙古搬迁到湘西三线工厂,从辽阔的大草原来到湘西的崇山峻岭生活,在这片充满神奇与故事的土地上度过了少年时代。虽然在18岁那年我踏上了北上求学之路,但那里的一切仍然充斥着我的记忆,尤其是奔腾的沅水,江上飘过的渔船号子,热闹的河街集市贸易,沧桑的古镇,让我对这片土地产生了深深的眷恋。

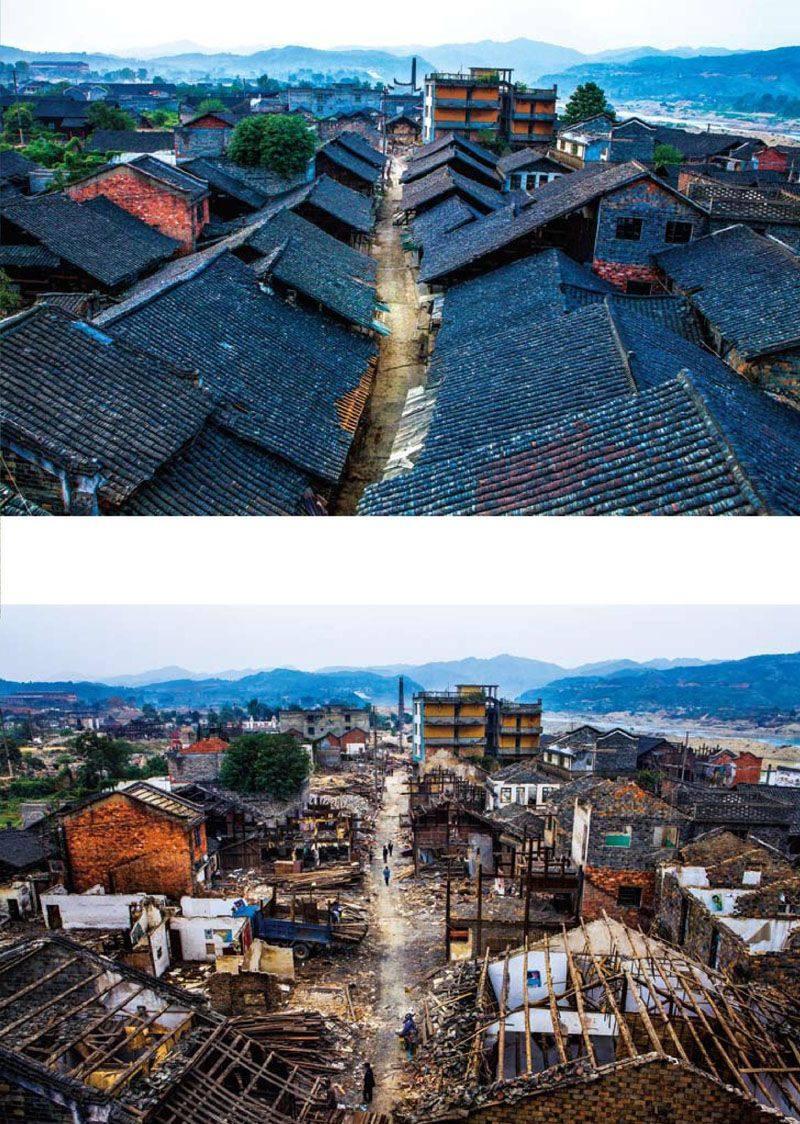

千百年来,沅水推动了湘西经济文化的发展。新中国建立至今,沅水流域已建成9个水电站。即将建成的托口水电站,是这条河上的收官之作,也是湖南省在建水电站中规模最大、建期最长、移民最集中的一座。随着水电站的建成蓄水,托口,这个因沅水流过而生的千年古镇,将永沉江底。

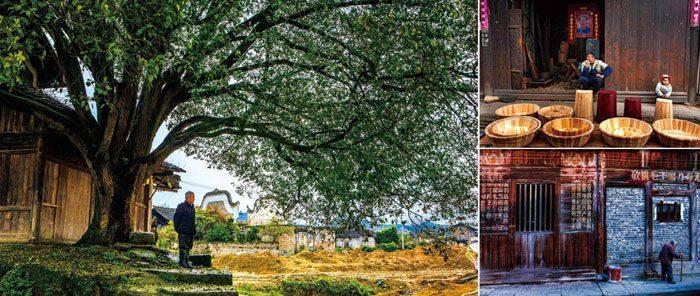

从2009年起,我开始拍摄托口古镇搬迁消亡的专题─—《沅水河殇》,记录下托口古老生活方式的破碎、繁华河街集市的衰落、众多豪宅大院和宗祠庙宇的破败,以及那些即将消失的文化与习俗,用影像去追忆少年时代的记忆,留下珍贵的影像。

曾经“靠水吃水”的人们

2012年5月10日早晨,大雾笼罩着沅水,10米之外便无法看清河面的景色。站在托口万寿宫宽阔的老码头边,美丽的沅水被无情的钢铁机械挖得遍体鳞伤,宽阔的河面上处处卵石成山,我能听见的,只有挖沙船抛弃河卵石发出的碰撞声,这些昼夜不息的声音,交汇成了托口古镇最后的挽歌。

在拍摄托口专题的日子里,我经常守候在渡口观察来来往往的人,从他们的着装、携带的物品、个人气质等方面去选择特色人物,然后进一步了解并拍摄他们。迷雾中,一艘木船慢慢靠岸,船头站着十几只鹭鸶,伸着长长的脖子,扑动着黑色的翅膀,“哇、哇”地叫着。船主是一位中年男子,手里拎着几斤鱼矫健地从船上跳到岸边。我问他:“师傅今天打了多少鱼?”他苦笑着说:“你看,就这点家伙,从凌晨4点就下水了,连油钱都没有赚回来”。这位打鱼人名叫张成贵,原本住在附近的罗岩村,由于儿子在托口读初中,他就和妻子在托口古镇租了一所老房子陪孩子读书,并带着一群鹭鸶起早贪黑地在河里打鱼谋生。

张成贵在江面飘荡了20多年。他说,小时候经常和父亲在沅水打鱼,那时的河上没有挖沙船,水质清澈见底,经常能看见4米多深的河里有成群的鱼儿来回游动。有时,若手脚敏捷,在船边伸手还可以抓到鱼。

交谈中,张成贵还向我讲起了他爷爷的故事。他的爷爷是一位排工,也就是在水上运输木排的工人。由于托口曾是湖南、贵州两地木材商贩聚集交易的地方,交易后的木材被重新编扎成大排筏,经洪江、安江、溆浦、辰溪、沅陵,到达常德,进洞庭转入长江,再运往湖北武汉甚至上海。那时,粗大的钢缆绑着五六层厚、几百立方米的大排筏驶出古镇,气势十分壮观。

张成贵说,1951年11月底,爷爷接到一个放木排到常德的活儿。出发后的第三天夜晚就遇上了寒潮,天上下起鹅毛大雪,一路上木排多次触礁,他们在江面上走走停停3个月,身上带的粮票和钱都花光了,遇上赶场的客船,排工们就主动去帮忙装船卸货,以换取一些青菜和大米。直到第二年春天,他们才将木排安全送到目的地。几个月艰苦的工作,得到的是65元工钱,那时交通不便,爷爷步行了12天才回到托口,路上吃住花费了30多元,当他把剩下的一点钱交给奶奶时,两人抱头痛哭起来。

讲完爷爷在沅水闯荡的故事,张成贵低下了头。尽管那时生活艰辛,奔流的江水还能让人养家糊口。但如今,在沅水打鱼谋生的日子就要走到尽头,他一脸茫然,不知道新的出路在哪里。

老戏骨与人民舞台的兴衰

托口古镇的人民舞台,曾是我最喜欢拍摄的地方,也是古镇戏曲表演、文艺演出的主要场所。在这个舞台上,表演得最多的要数汉剧,为此,古镇还有专门的汉剧团。但遗憾的是,随着古镇的搬迁,舞台也已被拆毁,只留下一片遗址供人瞻仰、回忆。

在人民舞台遗址旁,有一家远近闻名的“嘎嘎香”杨氏小吃店,其价廉味美深受欢迎。店主杨洪生的父亲杨志焯就是古镇家喻户晓的“汉剧明星”,他擅长演丑角,据说一上场就能把欢乐带给大家。他参加过抗美援朝战争,当过炮兵班长,立过战功,转业后被安排在湖南省公安系统工作。但他喜爱古镇老街平淡的生活,眷恋汉剧表演,因此最终选择了还乡。

托口汉剧重唱功,唱词典雅,长于抒情,多演悲剧。伴奏不用丝弦,只用唢呐和大鼓,配上伴唱,加上演员声情并茂的表演,常常使观众声泪俱下。托口保存了300余曲剧目,成为中国地方戏曲的瑰宝,新中国成立以后直到上世纪90年代末,在湘西一带产生了很大的影响。

据杨洪生说,1954年托口还有3个戏班子、7个戏台,1956年冬,托口最大的万寿宫舞台因失火而毁于一旦,剧团只好改在书院的操场上演出。1962年票友集资修建了新剧场,能容下500名观众。那时,每当夜幕降临,四面八方的戏迷就汇聚于此,花5分钱买一张票看上两个小时,其乐无穷。但好景不长,文革期间,剧团被迫解散,直到改革开放后,托口的老戏骨们才再次组团,创建了人民舞台,也就是后来的托口剧院。舞台用木地板铺成,正面和两厢都搭有看台棚子,看上去就像是露天电影院。新剧院开张后,一套《薛仁贵征东》的剧目就连续唱了半个月,《杨家将》系列曲目更是唱了一个多月。1998年,托口汉剧团被湖南省文化厅授予“湖南省农村百佳民间剧团”的荣誉称号,他们的足迹踏遍湘黔边境的上百个乡镇,在贵州天柱、锦屏等地都享有极高的声誉。

后来,人民舞台被拆毁,杨志焯为此失落至极,郁郁寡欢,终于在一天夜里,76岁的他放下了钟爱一生的汉剧,离开了人间。也是在那一年,他的儿子杨洪生成了下岗工人,开起了小吃店。谈起往事,杨洪生感慨地说:“世界在变,今后不会再有这样一个不计报酬的汉剧团和让人眷恋的人民舞台了!”

寻访大姓家族宗祠

历史上托口有八家大姓,分别是蒋、张、赵、瞿、唐、粟、杨、邓,八大姓都建有自己的宗祠,它们是托口独具特色的古建筑群,也是我拍摄的对象。

2013年6月12日下午,我再次寻找托口祠堂的身影。从托口老街步行到瞿家团,再走小路爬山到新田,进入托口新街公路。在新街路口,我见到了快要完工的张家祠堂。从祠堂侧门登上山坡,张家后代已将祖坟从旧址集体迁移到了半山腰。一块平地上密密麻麻地竖立着老墓碑,在岁月洗礼下,原来的碑文已模糊难辨,坟地四周,堆着从老祠堂建筑上拆卸下来的构件,我用相机记录下了一切,镜头中充满了丝丝惆怅。

拍摄中,一位高大的汉子从祠堂后门走来,我问:“托口有比这建设规模更大的祠堂吗?”他骄傲地说:“有啊,我们是一家仿古建筑队,来这里两年多了,粟家祠堂就是我们建的,那里的门楼和各种雕花都是我的作品。”

这位汉子名叫石超云,他推来摩托车,载着我朝新镇学校方向驶去。穿过新街,我远远就看见一栋崭新的仿古建筑,他说那就是粟家祠堂。推开厚重的大门,迎面走来一位五十开外的男子,他叫粟文光,是粟家祠堂建设发起人之一,也是施工监督人。据老粟介绍,粟家祠堂于2012年2月破土动工,目前已完成了80%的土建,预计在2014年清明节前完工,并举行新祠堂祭祖仪式,应该不成问题。新祠堂占地18亩,有千户粟家人为建设新祠堂捐了款,最多的个人捐款高达5万元。老粟说,完全恢复原来祠堂那样古朴精美的建筑是不可能了,一是很多建筑材料不可能买到,二是匠人的手艺也达不到当年的水平。

为了建好祠堂,粟文光暂停了自己开办的姜厂业务,吃住都在工地上。这天正好是端午节,在深圳和黔城工作的两个女儿特意赶回老家陪他过节。他说,由于父母早逝,13岁那年他就开始独自生活,自己这辈子吃够了苦。我问他为什么放下生意参与家族祠堂的建设,他感慨地说:“虽然经历了无数苦难,但相比英年早逝的父母,自己还是幸福的,我常常梦见父亲那双有力的手推着自己去战胜困难。人的成长需要前辈的力量,家族对我来说是最重要的。”

从粟家祠堂工地出来,我站在半山腰上远望,沅水依旧奔腾不息,老街却已淹没在黑暗之中,没有了生机,耳边响起的,是从新街广场传来的刺耳的佳木斯健身舞曲。

老照片后的人生故事

2013年4月4日清明节,很多在外地工作的年轻人回到了托口老街,他们有的是回家扫墓,有的是帮助老宅里的父母收拾衣物搬到新镇去。在大桥街115号,我遇见了一位谭姓人正从堂屋神龛上取下老照片,我上前拍了几张,离开前说下次来托口会将照片送给他们。旁边一位年轻女子低声说:“隔壁家也有一些老照片,你看了一定会感兴趣”。于是我跟着她走进一栋很老的木房。房里的光线很暗,一位满头银发的老妇人正在四方桌上摆放鲤鱼、扣肉、乌鸡等祭菜。老人见我拿着相机进来并不忌讳,而是彬彬有礼地给我端茶。从她温文尔雅的举止和眼神中,能看出她是一位很有素养、受过教育的老人。

老人名叫唐月莲,今年88岁,有6个儿子,全家到齐有42人。我问:“你家有老照片吗”?她说:“有啊!但很少给人看过”。我又问:“能给你与老照片一起拍张照吗?以后搬到新家可以做个纪念。”她带我爬上了二楼,推开房门,满屋古老的家具和饰品整洁有序,墙上挂着4张20寸大的老照片。她指着照片说:“这个是我的父亲,那个是我的母亲,这两张是我的先生。”

她的父亲是湖南邵阳人,一个老理发匠,清光绪年间来到托口谋生。她是家里的独生女,在托口郎溪书院读过6年私塾。那时在书院上学需要交一块大洋作为“保证金”,读完一学期成绩优良、没有缺课者,可以退还。在6年的学习里,她一直很努力,每年春节放假都能拿回保证金交给父亲。她说,那时的托口老街非常繁华,赶场日还有几个戏班子来唱戏。小学毕业后,父亲不同意她去黔城读初中,她就留在家帮母亲做针线活。19岁时,她认识了一个名叫刘年富的皮鞋匠人,然后结婚生子,但不幸的是,她的丈夫在她40岁那年就去世了,于是她以一人之力承担起了七口之家的生活。那些年,她做针线活常常做到深夜,而这些老照片,陪伴她度过了那些艰难的岁月。

如今要搬出老街,离开这栋老房子了,老人十分不舍。老宅二楼平台上种着100多盆花卉,是她20年来辛勤浇灌的成果:春天玫瑰飘香,夏日米兰芬芳,秋季黄菊灿烂,冬季梅花吐艳。当我拍完照离开时,她说:“这间房已经有20多年没有外人来过了,你让我回到了那些美好的时光。”我说:“你能唱首最喜欢的歌曲吗?”她微笑着低声唱起一首动听的歌曲:“一间房间啊,要有男女才能同欢;黄鹂要有两只,才守得住丛林;凤凰要有两只,才守得住高枝梧桐;白鹭要有一对,才守得住溪畔良田……”