“折腾”公益的夫妻档

2014-09-10甄静慧

甄静慧

2013年整个秋天,杨利川和王津津都在国外度假,本来好不休闲,不曾想,11月底刚回到深圳,马上就投入了一场耗时耗力的“战斗”。

早在3年前认识这对企业家夫妇时,他们就是我见过的最不务正业的企业家,现在这种状况似乎愈演愈烈。

彼时,原本从事外贸生产的王津津被千禾基金会理事长刘小钢“诓”去当了秘书长:一分钱薪水不领,每天忙得要命,对谁却都“自来熟”地热情。杨利川则矜持很多,健谈但气质内敛,名片上首个头衔还是东莞东亚包装实业有限公司(以下简称东亚包装)董事长,接下来就“歪”了:阿拉善SEE生态协会创始会员,深圳红树林湿地保护基金会理事,等等。他还出了本书,《地理环境与世界历史》,属于理论著作。渐次地,他与政商身份越行越远,倒像个社会改良者和学者。

及至2012年,听说千禾基金会又到处招募秘书长,方知王津津抱恙。本以为她辞去社会职务隐居休养,会在公共领域消失良久,然而没过多久,她又出声,这次是与丈夫一起折腾“家门前”的公共权益。

2012年3月27日,杨利川发了条微博:“小区里违章挖建、侵占公共绿地越演越烈,已成恶性攀比、占山为王之势。我数年来投诉物业、政府无果,城管部门也只是虚张声势不了了之。我们能否形成公共社会?”微博得到很多回响,第二天,他遂宣布:成立一家“全国最小”的NGO,目的是通过社区自治找到保护公共利益的办法。这个,就是如今已注册成功的“东海岸爱家协会”。杨利川是协会发起人和理事长。

在二人共同的好友、著名民间公益人梁晓燕眼里,这对已经共走30多年人生路的夫妻几乎融为一体:“他俩的感情之好—应该说,在我们的朋友圈里都是很少见的。”相似的价值观、共同的朋友圈、对社会改良同样强烈的兴趣与热情,“唯一差异较大的,可能就是性格吧”。

“我俩有个最大的共同点,就是特别关心社会公共领域的事情。”王津津有时埋怨丈夫太爱操心。比如晚上吃完饭,夫妻俩在小区散步,杨利川每每走在路上便开始叹气:“这里有违章建筑”,“那边有人乱丢垃圾”,“还有侵占绿地的、砍树的”。她就说:“本来好好的心情,被你一说都没了,你能不能装没看见啊!”杨利川答“是是是”,王津津知他心里其实意难平。她也承认,若真遇起事来,其实自己说不定比丈夫更较真。

她把这种共同价值观的形成归因于二人有相似的“底色”。

1950年,王津津在延安一个干部家庭出生,她是周恩来养女孙维世的表妹,也是当代著名哲学家冯友兰的外甥女。这样的家庭特点是,虽说不上很富裕,至少不愁吃穿,且有条件接受非常好的教育。王津津中学念的是育英学校,与毛泽东的女儿同校。直到1967年初中毕业,她响应“文革”号召坐上了开往北大荒的火车,在那里遇上同是红色家庭出身的知青杨利川。

“我们在连里特别显眼,他是文书,还是排长,我是事务长,都很活跃。”那会儿,他们一有时间就躲起来看书、讨论,从《钢铁是怎样炼成的》到巴尔扎克、雨果,狂热得连掰种子中间休息的空当都不放过,跑回去看几页书,又再跑回来。

和梁晓声《知青》里所描述的不一样,彼时他们因真心诚意地信仰着、追求着,并未感受到太深的压抑和痛苦,而是在这段艰辛而漫长的岁月中奠定了理想主义和浪漫主义的人生底色,并收获了爱情。反倒是多年后再回首,自是知道受了“欺骗”后,郁闷才漫上心头。

“我们是喝狼奶长大的一代”,杨利川戏谑,然而人生便是这样,底色一旦奠定,就再难抹去。那些理想和浪漫随着“文革”结束至今,仍流淌在他们的血液中。“从激进的角度来说,何尝不也有积极的一面呢?比如说责任感,还有那种天不怕地不怕的气魄。”

2013年6月,筹备了一年多的“爱家协会”终于在波折重重后注册下来。说起“最小NGO”这个噱头,杨利川倒不好意思起来。“我也不知道是不是最小,开玩笑的。SEE是全国最大嘛,这次想把家门口的事办好,所以就说办个最小的。”

杨利川最早参加社会公益组织是在2004年。当年6月,首创集团总经理刘晓光、万科董事长王石、联合运通董事长张树新等近百名知名企业家出资成立了一家会员制的公益环保机构—就是大名鼎鼎的阿拉善SEE。杨在网上看到协会成立的消息,马上主动汇款加入,“自投罗网”。

而恰恰是这位纯粹的参与者,一再为协会组织结构的松散、成员的懈怠等问题拍案而起;也是他,连任两届协会理事,跑了十多次阿拉善沙漠,不止一次提早结束生意谈判,就为了赶赴北京的理事会会议。

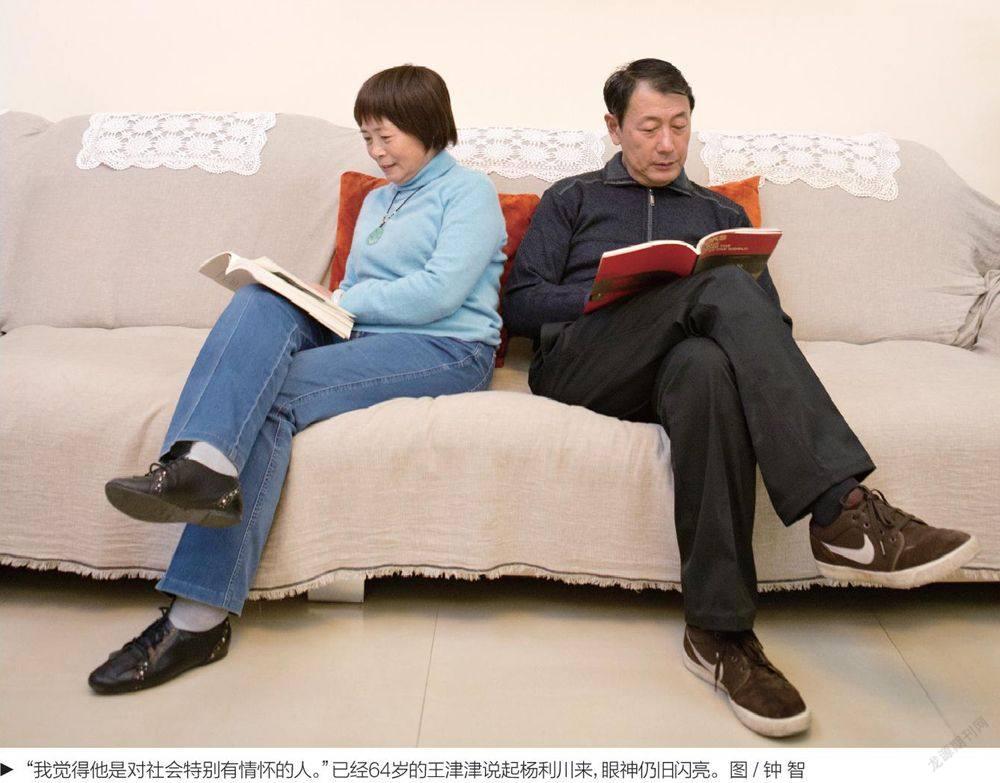

“我觉得他是对社会特别有情怀的人。”已经64岁的王津津说起杨利川来,眼神仍旧闪亮。对他们而言,天下兴亡、社会兴衰,匹夫必定是有责的。

时间回到1977年,中国恢复高考,杨利川以高分考入北京大学哲学系,毕业后先后进入中国社科院和经济日报社进行改革相关研究。那时,他与张维迎、崔之元、石小敏、吴稼祥等凑在一起,谈得最多的就是“改革”。

“我们一直在与体制纠结,又希望它好,但又对它不满意,又觉得它限制着你。”王津津如是描述当年的心态。

于是,杨利川将上述人等组织起来,编辑出版了一些当时颇具影响力的思想理论著作。这是他组织领导能力在社会上的初次体现。随后,他干脆离开《经济日报》,去到河南辉县任县委副书记,搞起了他的第一块改革试验田。

“利川是个政治式的人物,他的早期理想是从政,当政治领袖。”好友吴稼祥说,北大求学阶段有一件事令他印象深刻,那就是1980年北京海淀区的人大代表选举,北大学生和研究生首次被单独划为一个选区,杨利川就是该选区18名候选人之一。“他是学者型政治家、企业家,但不是纯粹的学者。”

对吴稼祥的评价,杨利川自己是这样解读的:“我从过政,下过海,也做公益,但实际上最感兴趣的还是学术。”然而他确实无法躲进书斋成一统。“我的现实感太强,社会责任感太强。遇到不平事就恨不得拔刀相助,静不下来。”在辉县,他发展乡镇企业,搞厂长负责制、承包制,引进山楂生产、啤酒酿造技术,引领地方由计划经济向市场经济过渡。

按说杨利川是有机会在政治舞台上成就一番事业的—如果他不是在1988年离开辉县,后来又南下东莞办起企业来。

由从政到“下海”,乍看之下有点突兀,但若了解他内心的逻辑,一切就顺理成章了。“我经常不好意思对别人说,我是为了改革才到广东来做企业,而不是为了赚钱的。”说这话的时候,他自己先笑了起来,“谁会相信啊。那时成天满脑子想着的,都是国家的命运,一心想把自己脑子里的改革思路、模型在行动中付诸实施,为社会转型做贡献。”

要实现这些,从政是一条路,“下海”是另一条。而彼时无论是亲眼目睹的政治风波,还是日渐深化的经济体制改革形势,都指引着他选择了后者。“我切实感到,商业时代已经到了。”

杨利川的东亚包装如今是“自然人股东投资组建民营企业”。但1992年成立的时候,它的性质是国营企业,隶属中国包装总公司。而早在那时,杨利川已经在管理中展现出前瞻性的改革思维—他一开始就参照外资企业治理模式来治理,员工全部签定劳务合同,故而世纪之交国企改制浪潮兴起时,东亚包装马上就异常顺利地完成了改制。

然而,他过分理想主义的性格特点,也给企业发展带来过一场不小的“灾难”。因为没有个人致富冲动,“当时一心只想着怎么在国有体制中冲出去,但对于搞什么项目、怎么赚钱,脑子里想得很少。”这导致了东亚包装头3年一直处于亏损状况,欠下银行大笔债务,不得不出让一半资产与美国企业合资,方得以起死回生。

王津津也吃了同样的亏。在杨利川经营东亚包装期间,一个朋友找到了他们,说自己手里有外贸订单,怂恿他们办一个玩具娃娃厂。杨利川说“可以吧”,就支持妻子租了个厂房干了起来。

“我当时根本不知道什么结款问题,只知道组织工人干活,出货后钱都打到她那边,我也没过问。”王津津说,直到最后,才知道被骗了,对方卷款而逃,不知所踪,而自己则欠下银行上百万贷款。“像我们当时那样,被骗是最理所应当的了,因为从来不知道这世界有骗子。”

这种过分的浪漫主义,诚然是一个特殊年代的特殊产物,“以后的人应该不会有了。”杨利川笑。事实上,这20多年里,他们也被现实“教训”得更食人间烟火。“办了企业才知要赚钱,没有钱企业就转不动,没法生存,就是这么残酷。”

及后,杨利川为王津津的娃娃厂设计了一套管理机制:包括质量系统、物料系统和效率系统,三大机制既相互矛盾也彼此咬合,解决了王津津原来的管理漏洞。两个企业最终都走向了盈利。

然而,当企业取得了社会意义上的成功,他们并没有想当然的得意,内心反而渐渐沉重。

他们生活得很简单。中午在家里,王津津一边和我聊天一边做午饭,我们两个人的午餐是小盘手撕包菜加小盘西红柿炒鸡蛋,一点米饭,刚好够吃完。

“社会有一些浮躁的情绪,我们不愿受影响。”杨利川说,“比如政府垄断资源越来越多,企业家的空间就会小,做任何事情都要跟他勾兑,我和太太都不擅长这些,性格上有点假清高吧,渐渐地对做企业就没兴趣了。”几年前王津津就关停了娃娃厂 ,杨利川的东亚包装也不再进取,他本人淡出管理,“主要就是维持”。

就是说,他们已经为自己创造了过一种半退休的休闲生活的条件。

然而,人的底色无法改变。有人“不疯魔不成活”,而对这对夫妇来说,也许是不追逐理想则不成活。若时代坏了,他们更要在这当中寻找一条普世的出路。

所以对杨利川而言,参加SEE,是躬逢其盛。“我感觉这是个应运而生的东西,是社会发展、改革到这个程度,企业家群体自我觉醒的一个标志。”虽然比起王石等发起人,他的社会身份和财富量都不算什么,但自参与起,他内心时刻萦系着SEE的治理结构、发展方向和未来。

“其后,我们又接触了中山大学的公民与社会发展研究中心(ICS)和香港的陈健民教授。”王津津说,和这些人走在一起那一刻,他们突然有一种感觉:内心的社会情怀又被重新唤起—“相比做企业时与金钱较劲的焦头烂额,这种感觉真的太好了!”

如果说SEE象征的是中国企业家群体现代社会责任意识的萌芽,是一群人在一起的分享和快乐,那么与ICS的密切往来则真正让二人意识到,有一条对中国最好的路,而自己也可以走在其中。

事实上,近几年SEE的发展与杨利川的预期有点不一样。一是觉得企业家群体光芒虽盛,项目团队却始终做得不够好;二是最初“利用农民自主性,从改变人的行为到改变环境”的治理路子发生了严重偏移。于是乎,他便也渐渐淡出。

但与此同时,他在新的道路上其实已经走得更踏实和更远。

如今,杨利川从东亚包装每年得到的收入大部分都用于各种捐赠;他参与公民治理研究,参与创建红树林湿地保护基金会,推动成立社科性、历史研究的基金会;包括以解决小区“圈占公共绿地违法扩建”问题为目标成立的“爱家协会”,其实也是延续了SEE阶段对“公地悲剧”的关注,只不过从远在天边的沙漠回到了更实实在在的自家门前。

2011年11月,王津津查出早期肺癌,故辞去了千禾基金会秘书长的事务,所幸她天性乐观,手术康复情况很好。2013年6月“爱家协会”终于注册下来后,杨利川便陪着妻子到美国及加拿大旅游度假,顺便休养身心。

说也奇怪,到了蓝天碧海、空气清新的温哥华岛,王津津不仅身体舒适,连日常用药都可以停了,而杨利川自己长期服用的哮喘药也不用吃了。

结果,他们刚回深圳两三天,就接到附近一位画家朋友的电话,说尚未通过环评的华大基因中心项目马上要在大梅沙动工了。这是一个周边居民一直反对的项目,王津津一听就急了,马上报名去开座谈会,想办法向人大提交反对案。紧接着的12月9日,“爱家协会”也应大梅沙其他几个社区居民的要求扩大了,开始讨论推动社区业主委员会成立事宜。

这些天,王津津桌上堆得满满的都是华大基因和“爱家协会”的文件。重归忙碌的生活,以及深圳的雾霾,让她又开始吃上了药。“我是这样打算的,”她说,“以后每年在深圳呆半年,加拿大呆半年。”

“你们这是到国外休养生息半年,又回来跟中国社会问题死磕半年的节奏啊!”一位企业家朋友调侃。

2014年1月3日晚上,当我准备离开他们家的时候,王津津正为华大基因的事对着电话生气。杨利川淡定些,他把很多对外的事情都交由性格活泼外向的妻子折腾,以便放更多时间在向所醉心的学术研究上,打算半年内再出版一本关于东西方历史和治理的书,延续当年治学梦。

或许,那些对于社会变革始终充满热情的人,必须以这种方式才能葆有他们生命的活力。