故事的再生产及其与媒体的关系——从《淞隐漫录·纪日本女子阿传事》说起

2014-09-09··

· ·

故事的再生产及其与媒体的关系——从《淞隐漫录·纪日本女子阿传事》说起

·边茜·

王韬的《淞隐漫录》最早登载于《点石斋画报》,其中《纪日本女子阿传事》与王韬诗集《蘅华馆诗录》中的《阿传曲》有明显的承接关系,同时又进行了若干改动。《点石斋画报》上《纪日本女子阿传事》的配图与小说本身的关注焦点有明显的差异,由此差异切入分析,可见大众媒体与创作主体不同的审美趣味。联系晚清时期媒体的生存环境和运作模式,从这一个案中可窥见文人与媒体合作时,创作方式受媒体影响而发生的变化。此外,王韬对同一故事采取的不同呈现形式也提示研究者,在研究清末民初曾刊登于报刊的小说时,目光应由“俗”及“雅”,拓展至诗文等其他文体。

王韬 《淞隐漫录》 小说 媒体

一、故事的再生产:《纪日本女子阿传事》与《阿传曲》

光绪十年(1884),《点石斋画报》第七期刊载了天南遁叟(王韬)的《纪日本女子阿传事》。这是王韬《淞隐漫录》中的第二篇,第一篇已在十天前刊登在第六期《点石斋画报》上。《淞隐漫录》的单行本在被缩印出版时被改名为《绘图后聊斋志异》,不过其中的故事并非全部是无从考证的虚构,《纪日本女子阿传事》就是如此。刊刻于光绪六年(1880)的王韬诗集《蘅华馆诗录》卷五中有一首《阿传曲》,所根据的本事与《纪日本女子阿传事》相同。两者的相通还不止于此,《阿传曲》在诗前有一篇序言概述阿传故事,而四年后《点石斋画报》上的同题材作品也是先以散文介绍阿传故事,随后全文摘引《阿传曲》。在散文部分,两者多有重合。这里引录《阿传曲》诗序与《纪日本女子阿传事》相关文字,并在《阿传曲》序与后者相同的短句下加点,以反映其相似程度之高:

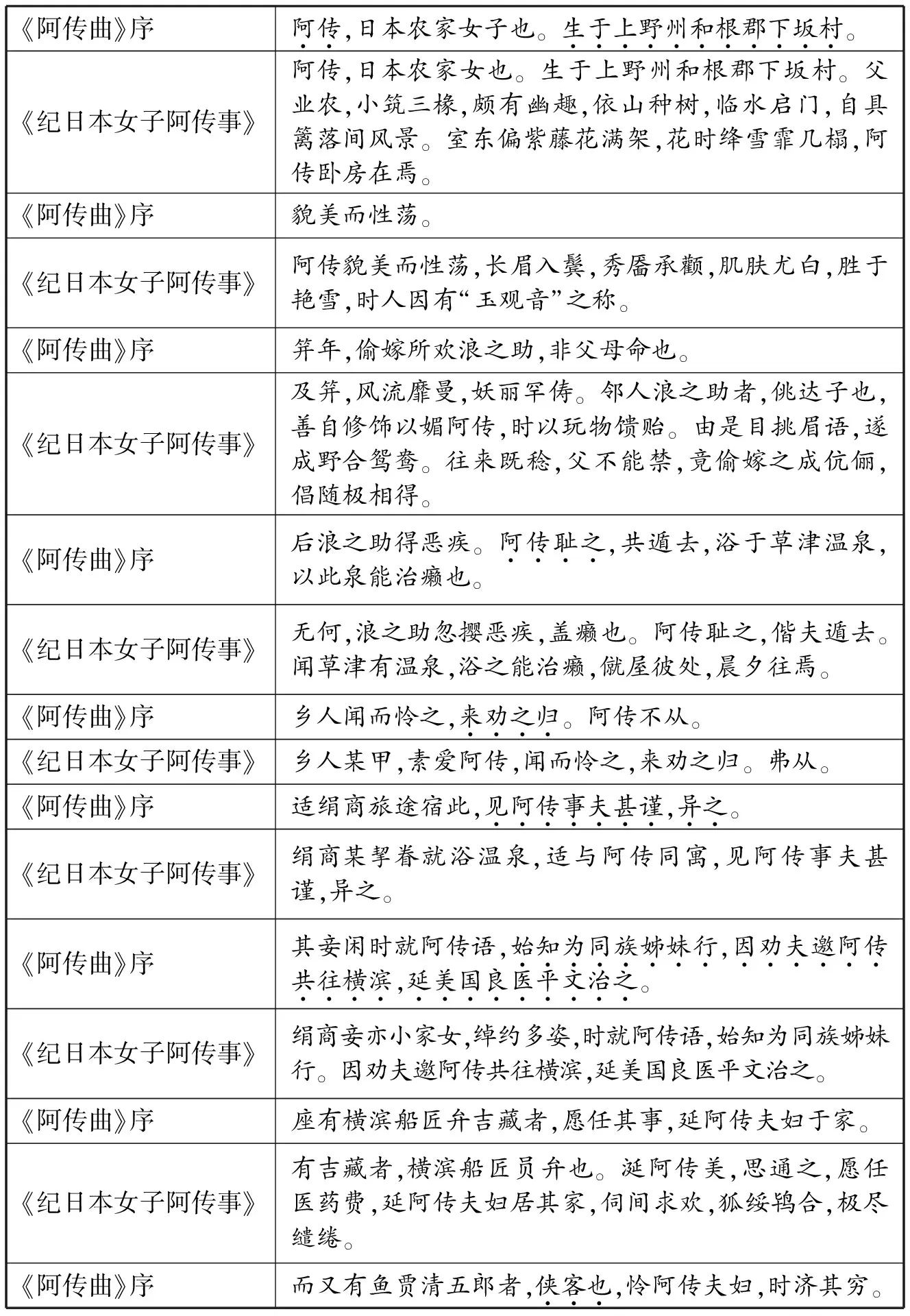

《阿传曲》序阿传∙∙,日本农家女子也。生于上野州和根郡下坂村∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙。《纪日本女子阿传事》阿传,日本农家女也。生于上野州和根郡下坂村。父业农,小筑三椽,颇有幽趣,依山种树,临水启门,自具篱落间风景。室东偏紫藤花满架,花时绛雪霏几榻,阿传卧房在焉。《阿传曲》序貌美而性荡。《纪日本女子阿传事》阿传貌美而性荡,长眉入鬓,秀靥承颧,肌肤尤白,胜于艳雪,时人因有“玉观音”之称。《阿传曲》序笄年,偷嫁所欢浪之助,非父母命也。《纪日本女子阿传事》及笄,风流靡曼,妖丽罕俦。邻人浪之助者,佻达子也,善自修饰以媚阿传,时以玩物馈贻。由是目挑眉语,遂成野合鸳鸯。往来既稔,父不能禁,竟偷嫁之成伉俪,倡随极相得。《阿传曲》序后浪之助得恶疾。阿传耻之∙∙∙∙,共遁去,浴于草津温泉,以此泉能治癞也。《纪日本女子阿传事》无何,浪之助忽撄恶疾,盖癞也。阿传耻之,偕夫遁去。闻草津有温泉,浴之能治癞,僦屋彼处,晨夕往焉。《阿传曲》序乡人闻而怜之,来劝之归∙∙∙∙。阿传不从。《纪日本女子阿传事》乡人某甲,素爱阿传,闻而怜之,来劝之归。弗从。《阿传曲》序适绢商旅途宿此,见阿传事夫甚谨∙∙∙∙∙∙∙,异之∙∙。《纪日本女子阿传事》绢商某挈眷就浴温泉,适与阿传同寓,见阿传事夫甚谨,异之。《阿传曲》序其妾闲时就阿传语,始知为同族姊妹行∙∙∙∙∙∙∙∙,因劝夫邀阿传∙∙∙∙∙∙共往横滨∙∙∙∙,延美国良医平文治之∙∙∙∙∙∙∙∙∙。《纪日本女子阿传事》绢商妾亦小家女,绰约多姿,时就阿传语,始知为同族姊妹行。因劝夫邀阿传共往横滨,延美国良医平文治之。《阿传曲》序座有横滨船匠弁吉藏者,愿任其事,延阿传夫妇于家。《纪日本女子阿传事》有吉藏者,横滨船匠员弁也。涎阿传美,思通之,愿任医药费,延阿传夫妇居其家,伺间求欢,狐绥鸨合,极尽缱绻。《阿传曲》序而又有鱼贾清五郎者,侠客也∙∙∙,怜阿传夫妇,时济其穷。

从以上比较中可以看出,仅仅两者完全相同的短句就占了大约半数,至于《纪日本女子阿传事》改易几字,或保留序中某句若干字而扩充其他内容的情况还有不少,如:

邂逅市太郎,即作文君之奔。③(《阿传曲》序)

偶徘徊门外,市太郎道经其室,一见惊为天仙。借事通词,遂招之入,竟作文君之奔焉。④(《纪日本女子阿传事》)

对于这样明显的相似,较有说服的解释恐怕是这样:王韬是在原有作品《阿传曲》的基础上稍作改写和增删,才有了《点石斋画报》上的《纪日本女子阿传事》。

二、一对矛盾:文字与图像

虽然讲述的是同一个故事,但是文字表达的主要形式由韵文(诗)转换成散文,还是需要作者费心思量。在《纪日本女子阿传事》中,我们能看到一些新的变化。在篇幅和内容上,这篇作品都有所拓展,而不仅仅是《阿传曲》及其序的简单扩写。实际上,它可以分为两部分,第一部分是对《阿传曲》并序的扩写,第二部分是作者补充的内容——阿传与名艺妓小菊始睦终嫌的故事,以及清五郎安葬阿传的故事——它们显现出不同的思想倾向。阿传与小菊的故事突出表现了阿传的“奇女子”形象,流露出作者的欣赏之意:

按阿传虽出自农家,然颇能知书识字。所作和歌,抑扬宛转,音节殊谐。其适温泉时,有艺妓小菊者,与之同旅邸。小菊正当绮龄,貌尤靓丽,推为平康中翘楚,艳名噪于新桥柳桥间,一时枇杷巷底,宾从如云。小菊亦高自位置,苟非素心人,莫能数晨夕也。自负其容,不肯下人,而一遇阿传,不觉为之心折,叹曰:“是妖娆儿,我见犹怜,毋怪轻薄子魂思而梦绕之也。”阿传虽能操乐器,而未底于精,至是小菊授以琵琶,三日而成调,谱自度曲居然入拍。小菊之相知曰墨川散人,东京贵官之介弟也。一见阿传,叹为绝色,伺小菊不在侧,遂与阿传订啮臂盟,拟迎之归,贮之金屋,终以碍于小菊,不果。由是菊、传两人,遂如尹邢之避面焉。人谓阿传容虽娟好,而翻云覆雨,爱憎无常,是其所短;小菊容貌亦堪伯仲,惟美则可及,而媚终不逮也。⑤

这个故事特别表现了阿传的天赋的才情与妩媚,对前文形成很好的补充,因为在扩写《阿传曲》序的时候,作者关注的焦点之一便是阿传的美貌和受人怜爱,并多次对此进行描述,如:

阿传貌美而性荡,长眉入鬓,秀靥承颧,肌肤尤白,胜于艳雪,时人因有“玉观音”之称。及笄,风流靡曼,妖丽罕俦。

乡人某甲,素爱阿传,闻而怜之,来劝之归。

(吉藏)涎阿传美,思通之……⑥

以上引文中,“貌美而性荡”后的描写,“素爱阿传”的说明,以及吉藏对阿传的垂涎,都是在《纪日本女子阿传事》后加的。为了强调阿传的受人怜爱,有时王韬会改动原来作品的意思,如:

怜阿传夫妇,时济其穷。⑦(《阿传曲》序)

(清五郎)怜阿传贫,时有所赠。⑧(《纪日本女子阿传事》)

清五郎的资助,在原文中是出于对阿传夫妇的同情,而在改动后的作品里就只是为了阿传一个人,阿传的魅力因此也更为突出了。

对于阿传这个人物,王韬的心态是复杂的:一方面,她的种种恶行令人不齿;另一方面,她虽然并未与浪之助正式行嫁娶之礼,却在后者病后不离不弃,一直相伴至其去世,体现了真挚深厚的情意;在丈夫死后,她回家探望父亲,讲述自己私奔离家后遇到的种种艰辛,这时的她又是令人怜惜的弱女子。不过更重要的一点恐怕是阿传身上神秘的吸引力。虽然是农家女子,阿传却有天赋的出众魅力与才华;她的放荡行为固然不容于礼法,但这种对自身欲望不加掩饰,不加抑制,即便是“恶”也不惜为之的态度,击中了人们被社会规范压抑的内心,使人对她产生隐秘的欣羡之情。这种复杂的态度,或许在《纪日本女子阿传事》里的一个字里展现出来,那就是“妖”:

风流靡曼,妖丽罕俦。⑨

阿传既正典刑,闺阁女子多以花妖目之,援以为戒。⑩

所谓“妖”,一方面可以指阿传言行不合于道德礼法,但同时也意味着其人不同凡响,具有神秘的魅力。这种审美观与大洋彼岸文学家们的“世纪末”心态颇有异曲同工之处。

至于清五郎安葬阿传的故事,在《阿传曲》中并未提及,不过在《纪日本女子阿传事》的扩写中,却为这一故事埋下了伏笔:

鱼贾清五郎,侠客也。怜阿传贫,时有所赠。阿传意其私己,欲以身事之。五郎拒不纳。

除了强调清五郎对阿传的怜惜,作者还增添了他拒绝阿传示好的情节,这些内容都可以和《阿传曲》后面的故事相呼应:

阿传既正典刑,闺阁女子多以花妖目之,援以为戒。清五郎闻之,往收其尸,葬之丛冢,并树石碣焉,曰:“彼爱我于生前,我酬之于死后。因爱而越礼,我不为也。”

清五郎敢于冒舆论的压力为被处死的阿传料理身后事,与过去后者的示好有直接的关系。他对阿传也有感情,但最终做到了以礼克情。因此王韬在全篇的最后对他特别进行赞扬:

呜呼!如清五郎者,其殆侠而有情者哉!曷可以弗书。

所谓“侠”是指急公好义,而“有情”自然包含着清五郎对阿传的尊重与怜爱。这种“侠而有情”的品质,在阿传伏法后清五郎的行为中得到了进一步的彰显。

那么在画师的眼中,《纪日本女子阿传事》又有哪些内容足以吸引他形诸图画呢?这还需从画面本身寻找答案。下面这幅题为《日本阿传》的图画,便是与《纪日本女子阿传事》一起刊登于《点石斋画报》上的配图,由著名画师吴友如为这篇小说创作。画面分为两个部分,主体部分表现阿传刺杀吉藏的情景,左上角是清五郎使人安葬阿传并为之立石碣的场面。

对阿传杀人时的情景,王韬没有扩写原作,仍然以“乘其醉寐,手刃之”一笔带过,可见并不是他写作时关注的重点;而在吴友如的画里,这却是值得着力渲染的对象。画家对建筑的描绘十分细致,房顶瓦片的质感和窗棂花样的线条都一丝不苟地表现出来。室内的陈设也是如此,屏风上的图画和桌上的杯盏壶盘、花瓶插花无不细致逼真。屋中有两个人物,吉藏伏于桌角,斜上方一个盛装华服的女子(阿传)蹑足举剑(刀),全神贯注,行将刺下。吴友如选择的这个瞬间,正是整个故事中最紧张刺激的时刻——画家深谙怎样最能吸引观者的眼球;繁复秾艳的描画不仅符合一般读者的审美口味,也足以满足人们对异域景观的好奇。相比之下,画面左上角的坟茔和石碣传递出死亡的信息,给人凄冷压抑之感,虽然处于次要地位,它们对图画主体部分的刺激性还是略有减弱。读罢全篇作品,读者知晓该图像所对应的故事,这小小一隅的劝惩意味便得到了进一步彰显。总而言之,对于《纪日本女子阿传事》,画师更关注的是香艳、刺激的场面,以及在图像中寄寓劝惩教化——当然,主要还是前者。这样的兴趣,与文本作者的本意构成了一对矛盾。在与《淞隐漫录》第一篇同刊登于《点石斋画报》第六期的自序中,王韬这样介绍《淞隐漫录》被《点石斋画报》采用的经过:

尊闻阁主见之,辄拍案叫绝,延善于丹青者,即书中意绘成图幅,出以问世,将陆续成书十有二卷,而名之曰《淞隐漫录》。

尊闻阁主,即《申报》与《点石斋画报》创始人、美国商人美查(EarnestMajor)。从这段叙述看来,图画是为了配合文字而作的,文字居主而图像为从。从创作顺序的角度上看,这样说应该没有问题,不过如果从其重要性和独立性分析,情况恐怕有所不同。具有灰色幽默意味的是,这些短篇作品正是刊登在画报上。作为《点石斋画报》的附赠,《淞隐漫录》的每一单篇都是图像先行,紧接在《画报》“正文”——配有文字的图画之后,只有刊登《淞隐漫录》第一篇作品《华璘姑》的第六期是个例外,首先出场的是《淞隐漫录》的作者自序,然后才依次是《华璘姑》的图画和正文。从实际刊载的情况看来,与各篇作品相关的图像,地位显然比王韬所描述的高,而且具有一定的独立性。

三、另一对矛盾:作者与报馆

吴友如为《点石斋画报》工作多年,侧面说明他的画风与这份报纸的宗旨较为吻合;那么他对《纪日本女子阿传事》的解读,是否也透露出报馆办报思路与《淞隐漫录》作者的差异?在1884年6月26日的《申报》上,一则以“申报馆主”名义发布的《第六号画报出售》预告《点石斋画报》将连载《淞隐漫录》:

书画,韵事也。果报,天理也。劝惩,人力也。本馆印行画报,非徒以笔墨供人玩好,盖寓果报于书画,借书画为劝惩。其事信而有征,其文浅而易晓,故士夫可读也,下而贩夫牧竖,亦可助科头跣足之倾谈。男子可观也,内而螓首蛾眉,自必添妆罢针余之雅谑。可以陶情淑性,可以触目惊心。事必新奇,意归忠厚。……本馆新得未经问世之奇书数种,不敢秘诸笈笥,先将《淞隐漫录》一书,以其首卷之第一说另绘一图,增附画报八页之末。此期六号为始,以后按期印行。书凡十二卷,阅者苟自卷首以迄卷终逐期裒集,绝不零落间断,将来抽出装订全书,是于阅画报之外,可多得一部新书也。而价洋仍从五分。

这则广告开门见山地表明了此时《点石斋画报》的办报特色:书画、果报和劝惩是“表”,而韵事、天理、人力是“里”,将书画的美感与果报劝惩的内容结合起来,既满足人们娱心怡情的消遣需要,又拾起以人力明天理的教化立场,这就是《画报》立足报林的策略。吴友如在为阿传故事绘图时选材的偏好,与这种策略正好相符。至于《纪日本女子阿传事》,在《阿传曲》中有三联涉及果报与劝惩:

含冤地下不能雪,假手云鬟凭寸铁。世间孽报岂无因,我观此事三击节!阿传始末何足论,用寓惩劝箴闺门。

不过紧接它们的便是全诗的最后一联:“我为吟成《阿传曲》,付与鞠部红牙翻。”在全诗的结束部分加入道德评论,本来就是传统诗歌常见的写法,而且在这首诗以外的文字中,也仅仅暗示吉藏的死可能是他杀害浪之助的报应,而未大肆渲染;在吴友如的画中将刺杀与修墓的场面并置,似乎也是在暗示因果报应,不过重点放在阿传因杀人而伏法的因果报应。对同一故事的兴奋点不同,这是王韬与《点石斋画报》的差异。

《纪日本女子阿传事》在《阿传曲》之前的部分,和《蘅华馆诗录》中的《阿传曲》序对照,便可看出生硬改写的痕迹。除了大量雷同之外,一些扩写比较勉强,比如两个次要人物:

乡人某甲,素爱阿传,闻而怜之,来劝之归。

绢商妾亦小家女,绰约多姿,时就阿传语,始知为同族姊妹行。

加点文字是王韬后来添加的人物介绍。乡人和绢商妾这两个人物不仅出场只有一次,而且在整篇故事中最主要的功能是推动情节发展,为他们起名或描述其出身、容貌的意义十分有限。作者并未在扩写中进一步挖掘这两个人物,因而对他们的简单介绍就更像是为凑字数而做的努力。实际上,加上小菊和清五郎的故事,《纪日本女子阿传事》还比前一篇(《华璘姑》)字数略少;如果只保留在《阿传曲》并序基础上改写的部分,两篇作品在字数上的差距将更加显著。凑字数可以理解为勉强增加文字的动机,那么凑字数背后的动机又是什么?

无论王韬的自序还是《申报》上的广告,都从一开始就表示《淞隐漫录》共有十二卷,《申报》上的广告还提出,忠实读者将来把各期附赠的《淞隐漫录》抽出装订,便可免费得到一本新书,这说明《点石斋画报》的这次刊载行为是一个早有筹划的商业活动。本来定期出版就是大众报刊的特征之一,而以报刊为载体的商业活动就更要做到准时完成,并且还要确保质量稳定。《点石斋画报》以旬刊方式发行,这就意味着大约每十天就会出版《淞隐漫录》中的一篇作品,而且还有相应的图画。制图和出版已经要花费一定时间,而文稿先出又是制图的必要前提,因此王韬面前的确有一定的写作压力。根据学者研究,《淞隐漫录》中有多篇都未必是王韬本人原创,而且根据时间推移,这种现象越来越突出。《纪日本女子阿传事》也是一种故事的再生产,不过它所借鉴改写的对象不是别人的作品,而是自己早前写下的文字,略显笨拙粗糙的改写似乎反映出作者无法(或者是无暇顾及)摆脱前作的束缚自由发挥,完成的作品显现出“急就章”的特征。这篇作品仅仅是《淞隐漫录》的第二篇,因此,人们有理由推测,王韬在创作《淞隐漫录》之初便面临灵感不足而又有按时交稿压力的窘境,随着时间推移,这种窘境更加突出,因此在稿费驱动之下,他写作的创造性和细心推敲逐渐减弱、减少,对原有故事进行简易再生产的情况越来越多。文学创作的精益求精,与按时交稿的时间概念也形成一对矛盾,这种矛盾的产生也与媒体有密不可分的关系。

大众报刊这种新媒体的出现,使晚清文人多了一种可以选择的身份,那就是报人。这种身份是公共的、面向大众的,也是受制于大众的。报馆要求报人与媒体的方向保持一致,而媒体(特别是商业化很高的大众报刊)的方向则紧跟普通大众的思想观念。王韬归国后,在大众面前主要以两种身份出现,一种是传统文人,一种是著名报人,两者都隐含着遵从社会传统道德规范,紧跟社会主流舆论的要素。一旦对这种要素加以破坏,在被当地社会接受方面就会遭遇很大的困难,对自己的经济利益也会有影响,这是想要终老上海的王韬不得不考虑的问题。虽然在1854年就已受洗入基督教,在《淞隐漫录》中,王韬多次提到欧美人物、景观、制度等,却没有任何直接提到基督教的话语。要解释这种现象,应该联系作品发布传播的载体来分析。《点石斋画报》意图取悦社会各个阶层,因此对敏感题材选择回避也是十分自然的。晚清中国社会中,与基督教相关的话题一直充满争议,无论在哪个阶层,都有许多中国人对这种外来宗教持排斥或怀疑的态度,媒体运作经验丰富,又有敏锐商业头脑的《点石斋画报》创办者美查不会对此视而不见。因此《淞隐漫录》不涉及基督教,也是在《点石斋画报》办报方针影响下的结果。另外值得注意的是,虽然在清末民初的小说界不乏抄袭拼凑的现象,王韬这种以自己早先作品为底本而进行简单加工的作法,目前所见并不太多。《纪日本女子阿传事》这一个案提示我们,在研究清末民初曾刊登于报刊的小说时,研究者的目光应由“俗”及“雅”,拓展至诗文等其他文体。

注:

①③⑦ [清]王韬《蘅华馆诗录》,《续修四库全书》第1558册,上海古籍出版社2002年版,第487页。

责任编辑:倪惠颖

复旦大学中国古代文学研究中心