区域城乡一体化水平的评价与分析*——基于江苏的实证研究

2014-09-09张国平籍艳丽

张国平 籍艳丽

区域城乡一体化水平的评价与分析*——基于江苏的实证研究

张国平 籍艳丽

基于城乡一体化的影响因素分析,本文构建了一套反映区域城乡关系发展特色的评价指标体系;并运用层次分析法确定指标权重,对江苏13个市城乡一体化水平进行静态评价;揭示了城乡一体化水平的区域特征,进而提出相应的政策建议。

城乡一体化;层次分析法;综合评价

一、引言

城乡一体化是城乡经济、社会、文化和生态系统发展的高级化、整体化过程,它是生产力发展到一定历史阶段的必然产物,伴随着工业化和城市化的发展而呈现的一种城乡协同、一体化发展的现象,是城乡关系的一种发展战略体系。党的十六大明确提出了统筹城乡社会发展、全面建设小康社会的重大任务,党的十七大指出要建立以工促农、以城带乡的长效机制,形成城乡一体化发展的新格局。十七届三中全会强调要在城乡规划、产业布局、基础设施建设、公共服务一体化等方面取得突破,促进公共资源在城乡之间均衡配置、生产要素在城乡之间自由流动,推动城乡经济社会发展融合。这对统筹城乡发展、构建新型城乡关系提出了新要求。党的十八大报告指出,解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重,城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。要加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,促进城乡共同繁荣。当前,我国总体上已进入了加快形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期,城乡一体化发展存在的一个突出问题是区域发展的不平衡性,东部沿海地区城乡一体化水平相对较高,中西部地区城乡一体化水平相对较低。城乡发展一体化,是实现现代化的根本要求和重要标志。因此,如何科学、合理地衡量和评价一个区域城乡一体化发展水平具有十分重要的理论和现实意义。

近年来,国内很多学者对城乡一体化的概念和内涵进行了深入的研究。城乡一体化理论框架与理论体系开始建立,研究内容日臻完善。与定性研究相比,有关城乡一体化发展水平测评的定量化研究成果相对不足。李同升、库向阳(2000)①,徐颂、黄伟雄(2002)②,张淑敏、刘辉、任建兰等(20004)③,仇方道、熊瑾燕(2007)④,完世伟(2008)⑤,曹明霞(2010)⑥等学者提出了城乡一体化的评价指标体系,并在城乡一体化实现程度量化评价方面进行了尝试。可以说,到目前为止,关于城乡一体化发展的系统计量评价问题,尚缺少统一的规范和普遍认同的评价体系,仍需要众多研究者的共同努力。本文结合上述定量研究的成果及长处,并尽量克服一些不足和弊端,以实用性和可操作性为主要目的设置指标及其体系;对城乡一体化评价指标体系的构建及应用等问题进行较为深入地探讨,分析江苏城乡一体化区域发展水平与程度,剖析内在的问题;进而为城乡关系协调发展和二元经济结构的调整起到指导作用,以期对城乡一体化实现程度的分析计量有所促进。

二、城乡一体化水平的评价方法

(一)城乡一体化评价指标体系的构建

1.指标构建原则

科学性原则。城乡一体化包括经济、社会、生活、环境等方面,选择指标要以科学性为基础,指标含义明确,概念清楚,计算方法得当规范,确定的指标体系能够充分反映城乡一体化发展的主导因素和内在机制,能够充分体现城乡一体化发展的动态和相互关系。

全面性原则。指标体系是一个根据城乡关系融合的终极目标为基础而建立起来的反映城乡关系发展程度和水平的指标集合,应该全面反映城乡的各个方面,着重反应城乡一体化进程,通过城乡比较和对重点指标的监测,为进一步推进城乡一体化提供决策依据。各指标间既相互独立,又相互联系,共同构成一个有机整体。

可行性原则。选择的指标含义明确,便于搜集、比较和分析。选择的指标易于量化,便于统计分析和计算,保证数据的可比性。在进行城市与乡村之间的比较时,要注意避免选取在城乡之间不具可比性的指标,力求评价结果的真实性、客观性和合理性。

可操作性原则。构建指标体系的目的在于指导实践,为便于操作,不仅评价方法要简便易行,在指标设置上也要体现少而精的原则,力争简明实用,用较少指标反映较多的实质性内容,设计的指标便于收集和量化,提高指标体系在实际工作中的应用范围。

2.指标确立

依据前文评价体系的构建原则,从城乡一体化内涵和特征出发,并结合江苏13个地级市的实际情况,最后确定的城乡一体化的评价体系包含14个指标。这些指标涵盖四个层面:经济、社会、生活和生态环境⑦。需要说明的是,与“基于层次分析法的苏州五县市城乡一体化水平研究”一文相比较⑧,本文构建的评价体系中没有“城乡居民百户电话拥有量、电脑拥有量和汽车拥有量之比”的三个指标;原因是数据方面的局限。某些地级市没有将城市和农村在电话、电脑和企业拥有量方面分开统计,如用一个综合数据的话,只能是反映地级市在这些方面的差别,无法反映各地市城市和乡村的差异,所以评价体系中少了三个指标;考虑到支出方面的城乡差异,数据也能获得,这里新增加一个指标,城乡人均消费性支出之比。另一方面,农村基本养老保险覆盖率替换为本文的新农合、农保参保率。详细见表1。

表1 城乡一体化评价指标体系及指标说明

(二)指标权重的确定

1.层次分析法的选择

构建评价体系之后,接下来需要确定各指标的重要程度也即权数,进而建立综合评价模型。指标权重的高低直接影响评价的结果,因此,选择合适方法确定权重显得非常重要。本文采用层次分析法这一主观方法。之所以选择该方法是因为江苏13个地级市的城乡一体化进程中有其自身的特点,考虑这些因素,不仅需要进行各个地级市数据方面的差异分析,同时需要将不同层面(不同指标)间的重要性考虑在内;而这种定性因素和定量因素的结合正好是层次分析法的优势所在。

2.层析分析法的主要步骤

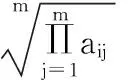

层次分析法的基本思想是从判断矩阵Z出发,采用某一方法对各指标的相对重要程度进行测度也即计算特征向量wi,并作归一化处理,最终结果即为不同指标的权重ωi。由此可见,判断矩阵的构造比较关键。矩阵中的各个元素aij反映相应两个指标i相对于j的相对重要程度,往往通过专家咨询给出;并沿用T.L.Saaty的1-9比率标度法。本文也是如此。进一步,我们采用方根法计算Z矩阵的特征向量wi。计算公式为:

(1)

并作归一化处理,得到权重ωi,计算公式为:

(2)

3.层次分析法的一致性检验

判断矩阵Z度量的是各指标的相对重要程度,而不同指标间的重要程度必须一致,这就需要对矩阵Z进行检验,也即一致性检验。一致性检验指标为C.I.。其计算公式为:

(3)

式(3)中,λ1为判断矩阵Z的最大特征值,n为判断矩阵Z的阶数,R.I.为平均随机一致性指标,可以查表得到。当C.R.<0.1时,则判断矩阵Z通过一致性检验;否则,Z没有通过一致性检验,需修改判断矩阵Z中的部分元素到满足一致性检验为止。

4.层次分析法的权重结果

由于本文评价体系包括三个层次,因此涉及到两级指标权重的确定。不管是一级还是二级指标权重的确定都可以采用层次分析法。根据前文的分析步骤,并借助DPS软件,计算得到两级指标的权重及其一致性检验结果,详细见表2。

表2 城乡一体化评价指标体系各指标权重表

注:a因素层即一级指标权重的一致性检验统计量C.R.=0.0818<0.1。

进一步地,从表2可以看到,不论是一级指标层还是二级指标层,5个判断矩阵的C.R.<0.1,这说明5个矩阵都通过一致性检验。具体数据见表2。

(三)综合评价模型

根据评价体系搜集数据,并得到各指标的权重之后,可以建立城乡一体化的综合评价模型。本文拟采用加权平均法计算“城乡一体化指数”,并用该指标表示江苏不同地级市城乡一体化水平及其差异程度。具体计算公式:

(4)

由公式(4)可知,在对城乡一体化进行综合评价时,需要对数据进行无量纲化处理。这样的处理为了避免指标间计算单位和数量级不同对结果的影响。无量纲化处理的方法很多。常见的有极值法、Z-score法和折线型和曲线型等方法。其中,前两种的变换属于等比例变化的线性方法,而后两种为非线性方法。

本文选择线性化方法中的极值法对数据进行无量纲化处理。主要原因如下:第一,对于不同指标的变化趋势无法选择较为合适的曲线方程,且线性方法简单方便。第二,直线法中的Z-score法需要指标值服从正态分布,而本文缺乏理论支持体系中的各个指标值服从正态分布。故排除该方法。

如果yij代表第i指标第j地区的指标值,则对yij极值法的无量纲化处理的公式:

(5)

三、城乡一体化水平综合评价的实证分析

(一)数据搜集及处理

根据前文构建的指标体系,搜集相应数据。本文的原始数据主要来自于2011年《江苏统计年鉴》,极少部分数据来自各个地级市的政府网站的“国民经济和社会发展统计公报”中。对这部分原始数据,根据表1中指标间的换算关系,求得本文城乡一体化评价体系各指标的数据。并采用公式(5)对数据进行无量纲化处理,供后文分析所用。

(二)评价结果

依据公式(4),用无量纲化处理后的数据资料对江苏13个地级市城乡一体化水平进行综合测度,得到2010年13个地级市的城乡一体化程度的评价结果。具体见表3。

表3 2010年江苏13个地级市城乡一体化评价表

由表3可知,2010年江苏省13个地市的城乡一体化水平程度由高到低依次为苏州、无锡、南京、常州、镇江、南通、扬州、泰州、徐州、淮安、宿迁、盐城和连云港。

(三)评价结果分析

1.与区域经济发展差异的一致性分析

空间上江苏城乡一体化水平地区差异显著,呈现出苏南、苏中、苏北逐步降低的区域分布规律。从其评价指标体系的二级指标权重可以看出,区域经济发展的水平对城乡一体化进程的影响较大。为更清楚地表示各地区城乡一体化发展水平,对其所处的发展阶段进行具体划分,使区域的整体状况更加清晰,从而使整个区域能够互相协作,协调发展。根据评价结果,我们将全省城乡一体化发展程度分为三个阵营。第一阵营:城乡一体化水平较高型,城乡一体化指数得分高于1.05;主要有苏州、无锡、南京、常州、镇江,这五个城市均属于苏南地区。这些地区基本实现了城乡生产方式一体化、生活方式一体化、市场体系一体化,第三产业发达,社会经济发展综合实力处于全省领先地位,是今后带动全省甚至全国实现城乡一体化的领头区域。第二阵营:城乡一体化水平中等型,城乡一体化指数得分在1.03至1.05之间,主要有南通、扬州、泰州,这三个城市位于苏中地区。这个区域,在城乡经济一体化和社会、居民生活一体化水平方面持续逐步提高,其城乡差距呈缩小趋势;总体来说,在推进城乡一体化方面有实质性进步。第三阵营:城乡一体化水平偏低型,城乡一体化指数得分低于1.00,主要有徐州、淮安、宿迁、盐城、连云港。这五个城市都是苏北地区。这些地区,从经济联系看,与中心城市的经济联系不紧密,经济差异较为明显,非农化水平极为落后,影响了城乡统筹发展的整体水平。总体而言,这些地区的县市与中心城市之间经济、社会、文化的联系不强,城乡二元结构特征比较明显。由于苏北农村大部分远离大城市,地处偏僻、交通不便、信息闭塞,生产和生活条件落后,市场化程度低,要素投入不足,加上内生动力的缺乏,严重制约了产业结构升级和自我发展能力提高,造成了这些地区农村经济实力落后,与城市的差距很大。

2.与二元经济结构格局的关联性分析

从国民经济宏观角度来看,人们通常从农业与非农业的角度来形成二元经济结构的分析架构。二元经济结构的测度指标主要有三个:比较劳动生产率、二元对比系数和二元反差指数,这里选用二元对比系数作为二元经济结构的测度指标。根据资料计算,江苏13个地级城市的二元对比系数和城市化率如表4。

表4 江苏13个地级城市的二元对比系数及城市化水平

二元经济结构越小说明传统部门与现代部门差距越小,越有利于城市向乡村辐射,乡村也越利于接受从城市中溢出效应,从而推动该区域的城乡一体化发展。根据城乡一体化水平高低、二元对比系数,可以看出二元经济结构曲线和城乡一体化水平走势既有一致的方面,也有不一致的地方。具体见图1。

二元对比系数越大,农业部门和非农业部门的差别越小。发展中国家二元对比系数通常为0.31-0.45,发达国家一般为0.52-0.86,从二元对比系数看,不仅省内区域之间差异明显,而且区域内部二元经济结构也十分明显。经济发展好的南京、苏州、无锡则偏低,南京仅为22.80%,而扬州、宿迁则超过50%。深入研究发现,扬州、宿迁两地二元对比系数高的原因在于农业比重高而农业人口外出务工,农业从业人口减少,第一产业就业的人数比重相对较低,导致农业比较劳动生产率高;而第二产业和第三产业与苏南相比明显落后,非农产业的比重和非农产业的比较劳动生产率较低,从而导致扬州、宿迁两地二元对比系数相对较高。

图1 江苏省13个地级市城乡一体化水平与二元对比系数折线图

3.与城市化水平进程的相关性分析

总体而言,江苏城市化水平普遍较高,2010年城市化率最低的宿迁为48.3%,其余的都在50%以上。根据2010年江苏13个地级城市城乡一体化综合评价值和同年各地级市的城市化率可以看出,江苏省区域城乡一体化与城市化水平有很大的相关性。这点从城乡一体化水平和城市化率折线图也可清楚地看出(具体见图2)。具体表现出两种类型:一是总体条件较好的地区,如苏州、无锡、南京,城市化率已超过70%,城市化水平较高,城乡联系紧密,城乡一体化水平较高,这一种是高水平的相关,也是城市化最终追求的一种状态。另一种是条件较差的地区。如宿迁、淮安、连云港、盐城、徐州,城市化率在54%以下,城市化水平相对较低,二元经济结构突出,生产力不发达,是一种低水平的相关。

图2 江苏省13个地级城市城乡一体化水平与城市化率关联折线图

四、结论与对策

江苏2011年人均GDP已超过9600美元,城市化率达到了60%,在全国而言,江苏城乡统筹和城乡一体化发展已经达到较高水平。但江苏城乡一体化空间差异明显,空间分布不均衡,呈现不同的层次。由于历史渊源和资源禀赋等原因,江苏城乡一体化水平呈现出南高北低的梯度化发展特征。这说明江苏省各地市的城乡一体化水平在总体上与经济社会发展水平是密切相关的。城乡一体化空间分布不均衡,呈现不同的层次;城乡差别依然十分明显,二元结构尚未根本转变;随着城市外来人口的不断增多,如何更好地把外来人口纳入城乡统筹发展的大视野,仍然面临很大的挑战。根据上述对江苏省城乡一体化水平现状的分析,我们认为,应该从实际出发,因地制宜地确定江苏城乡一体化发展战略,在推进城乡一体化道路上有所侧重。

首先,要加强以苏州试点城乡一体化发展综合配套改革,走在经济社会发展前列的苏南,应该在现有基础上不断提高和完善自身的城乡一体化水平,尤其是要提高地域城乡统筹,加强城乡规划、基础设施、产业布局、就业社保、管理体制等领域制度建设,使前期的成功做法和经验在区域内程序化、常规化、固定化,为推动更广区域的城乡一体化发展发挥先导示范作用。

其次,苏中、苏北地区既要借鉴先行地区成功经验,又要立足自身实际,创新发展路径。构建政府推动和市场运作相结合的城乡一体化动力机制。要加快工业化和城市化步伐,建立以工促农、以城带乡长效机制。加快工业化进程,加快推进产业的梯度转移。进一步把中心城市做强,实现县域内的以城带乡。从基础设施建设、公共服务提供、社会管理规范等方面人手,提高县域中心城市的品质和吸引力,提高广大农民通过入城就业实现主动城市化的意愿。随着经济的快速发展,较好地处理了经济、社会、生活、生态四者之间的关系。

再次,在现阶段,要把增加农民收入问题,作为缩小城乡差距,推进城乡一体化发展的关键。要紧紧围绕农民增收,采取相应举措,逐步建立起以现代科技为基础的多元化多形态的都市现代农业和适合区县功能定位要求的各类产业,不断深化农业结构调整,提高农业经营效益;要以市场为导向,实行农业规模化生产,集约化经营,产业化发展,通过提高农业生产率来增加农民收入;要大力发展二三产业,加强教育培训力度,提高农民创业就业能力,鼓励农民创业,提高农民非农就业率,增加农民的非农收入;要完善农业支持保护制度和低收入农户增收帮扶制度;加快城市公共设施和公共服务向农村延伸,向农村覆盖,不断提高城乡基本公共服务均等化程度,要切实解决好民生问题,提高农民养老、医疗、救助等水平,不断推进城乡社会保障制度的一体化,使农民实实在在享受到改革发展的成果。

最后,要加快实现区域内体制机制一体化的步伐。城乡一体化发展是经济社会发展到一定程度的必然要求,就特定区域而言,不仅要关注城市与农村,而且要着眼区域之间。江苏更高层次的城乡一体化必定以更大区域范围为度量标准,要求工业化、城市化的共同发展,以及发展要素、资源环境和区域关系等方面同步推进、协调发展。要不断打破县市与县市,地市与地市之间的界限,消除地方行政性制度壁垒,打破地方保持主义,把工业与农业、城市与农村、城镇居民与农村居民作为一个整体,解决因人口流动产生的在能源、交通、就医、就学、就业、居住、治安等方面的问题。真正建立有利于一切资源和要素自由流动的大市场。唯有此,才能实现真正意义上的城乡一体化。

注:

①李同升、厍向阳:《城乡一体化发展的动力机制及其演变分析——以宝鸡市为例》,《西北大学学报》(自然科学版)2000年第3期。

②徐颂、黄伟雄:《珠江三角洲城乡一体化区域差异的定量分析》,《热带地理》2002年第4期。

③张淑敏、刘辉、任建兰:《山东省区域城乡一体化的定量分析与研究》,《山东师范大学学报》(自然科学版)2004年第3期。

④仇方道、熊瑾燕:《江苏省城乡统筹发展水平评价与区域分异》,《国土与自然资源研究》2007年第4期。

⑤完世伟:《城乡一体化评价指标体系的构建及应用——以河南省为例》,《经济经纬》2008年第4期。

⑥曹明霞:《江苏城乡一体化水平测算与分析》,《价格月刊》2010年第4期。

⑦⑧籍艳丽、张国平:《基于层次分析法的苏州五县市城乡一体化水平研究》,《常熟理工学院学报》2012年第5期。

〔责任编辑:宁岩〕

ComprehensiveEvaluationResearchonUrban-ruralIntegrationLevel:AnEmpiricalStudyof13Prefecture-levelCitiesinJiangsuProvince

ZhangGuoping&JiYanli

Based on the analysis of the influencing factors of urban-rural integration, this paper builds up a set of the evaluation index system that reflects the development characteristics of the relationship . Using analytic hierarchy process to determine weights, the level of Jiangsu city-level urban-rural integration is evaluated statically. It reveals the regional characteristics of urban-rural integration, and puts forward the corresponding policy suggestions.

urban-rural integration; analytic hierarchy process; comprehensive evaluation

*本文是教育部人文社会科学研究项目“我国区域城乡一体化指标体系及其实证研究”(10YJAZH115)的阶段性成果。

张国平,常熟理工学院经济与管理学院教授、博士 江苏常熟 215500;籍艳丽,常熟理工学院数学与统计学院副教授 江苏常熟 215500

D67

A

1001-8263(2014)11-0151-06