基于PEST-SWOT分析的抗战文献资源建设

——以重庆图书馆为例

2014-09-07王兆辉

王兆辉

(重庆图书馆,重庆 400037)

抗战文献是指在中日战争历史语境下,国共两党及全国人民共同创造的历史文化载体,同时它也涵盖了后世人们加以技术化手段更新及优化的抗战时期文献与文化映射。从历史的视角来看,抗战文献承载了国共两党同仇敌忾、共赴国难的抗战精神与民族精神,是最贴近于海峡两岸同胞血脉相连、荣辱与共的历史文化共同体的一个闪亮点。从现代图书馆历史文献资源建设的角度来看,抗战文献则是民国时期文献资源中最核心的组成部分,也是历史与现实联系最紧密的颇具生命活力的历史文本载体[1]。

1 重庆抗战文献资源概况

重庆是一座国家级历史文化名城,抗战文化资源是重庆历史文化名城最富价值、最有代表性的资源,也是重庆城市发展的一笔宝贵财富[2]。作为战时首都,世界视野下的中华民族抗日战争在重庆书写了辉煌的历史篇章,也为重庆遗留了最为丰硕的抗战文献资源。据2010年重庆图书馆组织实施的重庆市抗战文献普查情况调查统计,重庆图书馆、北碚区图书馆等全市40个区县图书馆,西南政法大学图书馆、重庆大学图书馆、南开中学图书室等17家高校及中学图书馆(室)及重庆中国三峡博物馆等3家博物馆和档案馆,共收藏抗战时期出版的图书、期刊、报纸、地图等文献资料约6.1万余种17.7万册。由此,重庆抗战文献无论是数量、规模及文献类型与内容的系统完整度方面,在全国可谓首屈一指,甚至独占鳌头。这些抗战文献,展现了国共两党捐弃前嫌、共赴国难的兄弟情谊,记录了全国人民自强不息、和衷共济的战斗历程,承载了中华民族不畏强暴、奋斗到底的民族精神;成为中国人民为世界反法西斯战争胜利作出卓越贡献和巨大牺牲的历史见证,成为中华民族拼搏、奉献、团结、自强的爱国主义精神家园的宝贵财富,也必将成为重庆走向现代、走向世界的一张炫丽夺目的历史文化名片。

2 重庆图书馆抗战文献的PEST-SWOT分析

PEST是一种外部战略环境要素分析,通过对对象所处的政治政策(Political)、经济(Economical)、社会文化(Social)、科技(Technological)等环境因素进行综合分析研究。SWOT则是一种内部战略资源态势分析,侧重于分析对象内部的优劣及外部的机遇。PEST-SWOT分析,即是从总体上把握行业发展的宏观环境和微观环节,以便于更好地量身定制发展策略。

2.1 政治政策因素(Political)

2.1.1 历史政治渊源

抗战期间,重庆成为中国的政治、经济、军事、文化及外交中心。其时,重庆不仅作为中国政府的战时首都,也是国共两党及其他民主党派共商国是的政治舞台,还是世界反法西斯战争的远东战略指挥中心,并成为与华盛顿、莫斯科、伦敦齐名的国际名城。可以说,以重庆为核心的中国抗战大后方为中国抗战和世界反法西斯战争的胜利作出了突出的历史贡献。由此,抗战历史赋予了重庆独特的文化资源,特别是成就了重庆图书馆抗战文献资源的历史政治渊源。

重庆图书馆的前身是罗斯福图书馆,即国立罗斯福图书馆,是为纪念美国第32届总统富兰克林·罗斯福在世界反法西斯战争中的历史功绩而创立。1945年5月5-21日,中国国民党在重庆召开第六次全国代表大会。为铭记和缅怀于4月12日逝世的美国总统罗斯福对中国人民及中国抗日战争给予的帮助和支持,在蒋介石授意下,会议主席团向与会全体代表提请“筹设罗斯福图书馆”的议案。经过大会讨论,代表们认为创设罗斯福图书馆,不仅“足见代表中国国民对他的敬意”,“这一所将成立的图书馆,也正是中国在努力反侵略战争,并尽力与盟国合作中的一件文化产物,可以寄托一种‘国际谅解的教育’,可以代表‘四海一家’的高尚理想。”[3]1946年7月,国立罗斯福图书馆筹备委员会正式成立,由教育部长朱家骅兼任筹委会主任委员。9月,经蒋介石钦定,国民政府电令教育部:“罗斯福图书馆馆址决设重庆。”[4]此外,有心人士拟定了《谨拟罗斯福图书馆筹备纲要》、《国立罗斯福图书馆筹备计划草案(1945)》等,逐步明确了罗斯福图书馆的宗旨及图书典藏的侧重方向,特别是确定了“第二次世界大战之记载,此馆应尽量搜罗,以纪念此一重大之胜利。”[5]这为罗斯福图书馆以及后来的重庆图书馆的抗战文献特色馆藏资源建设奠定了坚实基础。

2.1.2 现代政策因素

从全国政治着眼,抗战文献是中日近代关系、海峡两岸关系、国共合作关系等国内外政治关系的主要历史文本载体。抗战文献不仅是二战期间日本对华残暴罪行的最重要历史证据,也是记录国共两党、海峡两岸同胞荣辱与共、休戚相关的历史文化遗产。长期以来,日本右翼势力仇视中国的活动猖獗,频繁制造钓鱼岛问题等。同时,台独分子妄图分裂祖国的贼心不死。但是,历史史实是不容许任何人擅自歪曲的。由此,国家政治及外交工作为抗战文献资源建设提出了新的时代要求,深入发掘抗战文献所承载的历史价值,也是图书馆服务于国家政治大局的需要。

从地方政策来看,从2008年5月起,中共重庆市委宣传部就着手开展了重庆抗战大后方历史文化建设工作,编制了《重庆中国抗战大后方历史文化研究与建设工程规划纲要(2008—2015)》。2009年6月,“重庆中国抗战大后方历史文化研究与建设工程”获得重庆市委三届五次全委会审议通过,写入仅有3480字的全委会《决定》,足见抗战历史文化工程于重庆之重大意义。同时,重庆抗战历史文化工程上报中央部委,不仅获得中宣部、财政部等中央部委的鼎力支持,更得到李长春、刘云山、刘延东等多位领导的圈阅肯定。按照《纲要》规划,重庆市将以重庆图书馆前身——国立罗斯福图书馆为载体,联合重庆市各抗战文献典藏单位,构建重庆中国抗战大后方历史文献中心[6]。这不仅为重庆图书馆抗战文献资源建设创造了良好的政策条件,而且将抗战文献资源建设提升到政府文化发展战略上来,可谓开启了重庆乃至中国抗战文献资源建设的新篇章。

2.1.3 行业发展导向

近年来,随着全国中华古籍保护计划的持续开展,民国时期文献普查与保护工作也逐渐提上日程。2011年,国家图书馆策划了全国性的民国时期文献保护计划项目。同年5-6月,国家图书馆先后组织召开了“民国时期文献保护工作座谈会”、“民国时期文献和革命历史文献保护工作专家座谈会”等研讨会,为民国时期文献保护工作的展开明确了方向。2012年8月,“民国时期文献普查工作培训班”第1期在北京成功举办。国家图书馆副馆长陈力在开幕式上的讲话中指出:该培训班标志着民国时期文献普查工作的正式启动。2013年4月,重庆图书馆作为全国民国时期文献普查奠基的8家图书馆之一,承办了第2期“民国时期文献普查工作培训班”。与此同时,全国民国时期文献保护工作机制与组织架构逐步建立。2011年6月1日,国家图书馆联合全国各省、市图书馆开通了“革命历史文献联合目录”系统,随后建立了民国时期文献全国联合目录系统。9月,国家图书馆设立了“民国时期文献保护工作办公室”。12月,“民国时期文献保护工作专家委员会”成立。2013年,进一步成立了“民国时期文献出版学术顾问委员会”和“出版工作委员会”。此外,海内外民国时期文献征集、保护交流、联合馆藏开发与整理出版,人才培养等工作亦全面深入展开。总之,全国民国时期文献保护工作逐步走出了一条科学化、规范化的道路。作为民国时期文献的核心组成部分,抗战文献迎来了新一轮发展的春天,这也为重庆图书馆抗战文献资源建设提供了良好的图书馆行业政策环境。

2.2 社会文化因素(Social)

2.2.1 历史文化渊源

重庆抗战文献资源有着浓厚的历史文化渊源。一方面,抗战时期的重庆,不仅是中国战略大后方的政治、经济中心,也是全国文艺、文化与文献出版中心。当时,全国重要的党政机关、工矿企业、科研院所、新闻媒体、出版机构等几乎全部迁渝聚集;文学界、戏剧界、影视界等各种类型的文艺工作者也齐聚于山城,为重庆创造了前所未有的社会经济文化繁荣局面。另一方面,罗斯福图书馆筹建之时,全盘接收了抗战期间迁渝的国立中央图书馆在1938-1941年建成的馆舍及相关设备设施、文献资料等。同时,罗斯福图书馆对中央图书馆旧址进行规划设计与翻新修葺,最终形成了现在遗存重庆的罗斯福图书馆全貌。其时,国立罗斯福图书馆不仅成为五大国立图书馆之一,也成为我国最早期的联合国资料寄存馆之一。如今,罗斯福图书馆仍然是我国第一个也是唯一的以总统命名的图书馆。并且,罗斯福图书馆暨中央图书馆旧址(1946年)作为重庆抗战历史文化重要的遗迹,已在2009年由重庆市人民政府公布为市级文物保护单位。

2.2.2 现今资源建设

重庆图书馆成立67年以来,大致历经国立罗斯福图书馆、国立西南人民图书馆、重庆市图书馆及重庆图书馆四个阶段,在各个历史发展时期均对抗战文献相当重视,从不同角度和层次积极拓展馆藏资源。据重庆市图书馆时期前辈编辑的《抗日战争时期出版图书书目》(两辑)、《馆藏旧期刊目录》和重庆图书馆时期同仁整理的《抗日战争时期出版图书目录(1937.7-1945.9)》、《重庆图书馆馆藏革命文献目录(1919-1949)》等文献编目资料,目前重庆图书馆收藏抗战时期出版图书27710种60041册,抗战时期期刊6039种22152册,抗战报纸312种,按月装订成7428册,抗战文献(含地图)总计34061种89621册,还包含民国时期孤本1.8万余册,其中不乏抗战版文献。

同时,重庆图书馆还有计划、有针对性地对抗战文献资源进行查漏补缺。一方面,加强国内抗战文献的选购。2008年,重庆图书馆购买了国家图书馆文献开发出版中心出版的《民国珍稀短刊断刊·重庆卷》,收录的大部分是1937-1945年间编印刊物。2009年,从四川省缩微中心购买了抗战期刊、报纸缩微胶片500种800多卷。同年,还购买了由全国高校图工委和中图学会高校分会共同开展的重点项目成果——“民国籍粹”7200余种影印本,其中不乏具有较高学术、史料与版本价值的抗战文献。另一方面,拓展海外抗战文献的采购。2009年,重庆图书馆与重庆中国三峡博物馆从台湾地区“国史馆”和中国国民党党史馆等采购了65个纸箱约1.5吨重的抗战史料,如中国国民党中央委员会党史委员会出版的《中华民国重要史料初编·对日抗战时期》等500余种1000余册入馆保藏。2011年,重庆图书馆从英国采购了一批未翻译的抗战原始档案史料。2012年,又从美国国会图书馆、美国国家档案馆、罗斯福总统图书馆、斯坦福大学胡佛图书馆等搜集了大量抗战珍贵文献、手稿、图片等,如《中国人民对美国致敬书》、《向美利坚合众国人民致敬书》、蒋介石写给罗斯福总统的亲笔信等。这些抗战文献,不论是原始文献,抑或复本图片,囊括了抗战大后方的政治、经济、军事、历史、文化、教育、文学、艺术、哲学及社会事业等各个方面,包含了解放区、国统区、沦陷区及游击区等多个战时地缘政治区域的出版文献,涉及了中共主办的《新华日报》、民盟机关报《民主报》及毛泽东、王明、博古、周恩来、刘伯承等中共主要领导人在国统区编印的政治言论、军事著述等,内容包罗万象,蔚为大观。据称,重庆图书馆是我国抗战时期出版图书、期刊、报纸收集最齐全、藏量最丰富和体系最完整的公共图书馆。

2.3 经济因素(Economical)

从总体上说,随着时代发展与社会进步,国家与地方财政对文化事业投入也相应不断提高。中华古籍保护计划和民国时期文献保护计划的实施,在某种程度上,预示了全国历史文献资源建设良好的发展态势。但具体而言,重庆是个大城市、大农村、大库区、大山区并存,农村幅员广大,农业人口众多,城乡差异悬殊,二元结构突出,属于城乡统筹发展的直辖市。从全国城市综合经济实力来看,重庆市仍然处于国内二线城市之列。

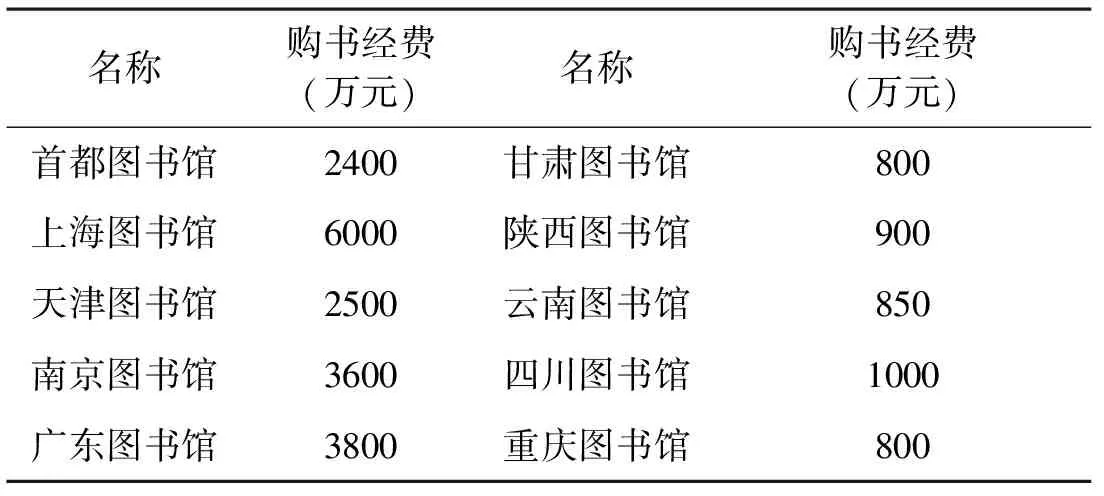

同时,由于地处中西部欠发达地区,重庆图书馆各项财政经费与北京、上海、江浙、广东等发达地区和沿海地区相比,仍然存在着较大差距,在全国公共图书馆范围内居于偏低水平。据重庆图书馆办公室编制的省级公共图书馆业务数据统计,2010年重庆图书馆财政拨款是2917万元,购书经费是800万元,而同期全国财政拨款与购书经费平均分别是4084万元和1076万元。可见,重庆图书馆低于全国平均水平。另据2011年购书经费统计,重庆图书馆比同处于西南地区的四川省图书馆低20%,甚至比云南省图书馆还少了50万元。

表1 2011年部分公共图书馆购书经费统计表

由此可见,重庆抗战文献资源方面的财政经费投入相对较少,目前还没有设立抗战文献的专项经费。譬如,2012年重庆图书馆启动的馆藏抗战报刊缩微胶卷的数字化扫描项目,保守估计需要500万人民币(这笔资金目前还没有到位)。总之,财政经费问题将成为影响重庆图书馆抗战文献整理开发进一步发展的关键因素。

2.4 科技因素(Technological)

现代信息技术加速了知识经济时代的发展,也给图书馆现代化建设带来翻天覆地的变化。特别是网络化、数字化进程,深刻影响着图书馆文献资源服务建设模式。重庆图书馆一方面强化民国时期文献书库建设,安装了全自动智能设备,拥有全国一流的全自动防火防水防盗系统,监控监视、恒温恒湿的控制系统。另一方面着力于发展抗战文献的数字化建设,不断拓展抗战文献的科技应用水平,以适应文献保护需求,也最大限度满足社会民众的信息采集需要。

2.4.1 抗战文献数字化建设

2006-2008年间,重庆图书馆完成了馆藏民国时期(主要是抗战文献)图书、期刊的全文图像扫描,并开通运行民国文献检索系统,可为社会公众提供远程服务,从而成为全国首家实现抗战文献数字化服务的图书馆,获得社会普遍赞誉。可以说,重庆图书馆抗战文献的数字化建设成果在全国名列前茅[7]。紧跟抗战书刊数字化建设的步伐,2012年重庆图书馆启动了抗战报纸的数字化工程,对未制成缩微影像的报纸进行全文数字化扫描。同时,借助于柯尼卡美能达MS6000MKII扫描仪等设备,对馆藏约2500卷的缩微胶卷的报纸开展数字化转换工作。随后,重庆图书馆也将建立抗战报纸文献的数字检索系统。

2.4.2 抗战文献特色数据库

近年来,重庆图书馆深入发掘抗战专题文献与文化资源,广泛实施抗战特色专题数据库建设项目,陆续建立了“红岩人物多媒体资源库”、“重庆抗战文化多媒体资源库”、“重庆抗战史迹(渝中篇)视频专题库”等多个抗战特色资源数据库。还围绕抗战时期的国府西迁、重庆大轰炸、重庆防空战与陈纳德飞虎队、韩国临时政府在重庆、抗战四坝与白沙英杰、抗战文化与沙磁文化区等主题,录制了《巴渝历史文化访谈录》文化专题片。目前,正积极与西南大学美术研究院合作建立抗战大后方美术研究专题数据库。

2.4.3 抗战文献3D数字图书馆

在抗战文献数字化建设基础上,利用3DS Max和Converse3D等虚拟现实技术,重庆图书馆将场馆布局、抗战文献书库及阅览室等设施进行三维扫描,构建3D虚拟数字图书馆。不仅让用户通过互联网可以身临其境地游玩参观、翻书阅览等活动,甚至可以与其他在线读者、馆员进行对话交流。抗战文献3D实景虚拟图书馆系统,致力于打造世界一流水平的交互式多媒体数字虚拟文献图书馆,不仅将给用户带来了全新的数字图书馆体验,更预示了抗战文献数字化建设的突破进展,也势必成为未来数字图书馆建设的重要方向[9]。

3 结语

从PEST-SWOT理论视角上看,图书馆的行为选择,基本上取决于两个条件:一是图书馆所处的客观环境,二是图书馆实际的发展需要。首先,客观环境制约着图书馆发展的范围和限度。任何图书馆的文献资源建设,都无法超越外部客观环境所提供的可能。在这个意义上说,客观环境是重庆图书馆抗战文献资源建设工作开展过程中无法忽视的因素。同理,抗战文献资源建设必须放到一定的环境中去考虑。抗战文献资源建设的发展路径,既有行业小环境的牵涉,也有社会大气候的制约,是综合因素的合力环境下的产物。其次,内在资源是图书馆发展的根本动力和源泉。馆藏抗战文献资源建设是重庆图书馆实现自身价值、体现优势资源的重要媒介,也是重庆图书馆生存和发展的重要支柱。再者,对于任何一家图书馆而言,图书馆的外部环境因素总是通过其行业与产业环境直接或间接地对特定图书馆的发展战略规划产生作用和影响。其中产业环境受到政治、经济、社会、技术等战略环境因素的制约。而这些环境因素都是相互联系、相互促进、相互制约的相辅相成的关系。由此,基于PEST-SWOT理论分析模型,重庆图书馆抗战文献资源建设的战略发展策略制定需要:一从国家社会发展的宏观大势进行研究判断,以把握总体的运行趋势;二从图书馆行业发展的前景中进行考察总结,来确立自身的优势格局;三从微观经营环境中进行分析考量,开创馆际间合作共赢关系;四从社会市场运行规律中进行透视解析,服务于人民大众的实际需求。

参考文献:

[1]王兆辉.重庆抗战文献资源建设的SWOT分析[J].现代情报,2013,(10).

[2]潘洵.重庆抗战文化资源保护、开发的现状与对策[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2003,(06).

[3]小丝.一个新时代的文化事业[N].中央日报(重庆),1945-5-21,(4).

[4]重庆市档案馆.教育部为奉转罗斯福图书馆馆址给罗斯福图书馆筹委会的训(1945-9-21)[B].国立罗斯福图书馆全宗,1卷.

[5]重庆市档案馆.谨拟罗斯福图书馆筹备纲要(1945)[B].国立罗斯福图书馆全宗,2卷.

[6]重庆市委宣传部.重庆中国抗战大后方历史文化研究与建设工程规划纲要(2008—2015)[Z].渝委发[2010]28号.

[7]张丁,王兆辉.浓墨重彩沧桑厚重——民国文献的价值与馆藏现状[J].图书与情报,2011(2).

[8]王兆辉,王祝康.抗战文献中心构建的发展对策研究——以重庆地区为例[J].晋图学刊,2013(5).