高压氧对脑卒中恢复期患者脑血流的影响

2014-09-05刘红英李琳薛晶

刘红英 李琳 薛晶

高压氧对脑卒中恢复期患者脑血流的影响

刘红英 李琳 薛晶

目的 研究高压氧对脑卒中患者脑血流动力学的影响。方法 115例脑卒中患者根据是否接受高压氧治疗, 分为治疗组(69例)与对照组(46例)。治疗组采用常规内科治疗+康复治疗+高压氧治疗;对照组采用常规内科治疗+康复治疗, 疗程均为20 d, 治疗前后均行经颅多普勒超声(TCD)监测大脑前、中、后动脉及椎动脉、基底动脉的血流速度。结果 治疗组脑血流速度与对照组比较, 差异具有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。结论 高压氧治疗能显著改善脑卒中患者脑血流。

高压氧;脑卒中;脑血流

脑卒中是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病, 分为缺血性卒中和出血性卒中, 其致残率及致死率极高。本科于2012年起对收治的脑卒中恢复期患者的脑血流进行观察, 研究高压氧对脑卒中恢复期患者脑血流的影响, 为脑卒中患者的康复治疗提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2012年3月~2013年6月本科收治的103例确诊的脑卒中恢复期(发病2~6周)患者, 并经头颅CT或MRI证实;符合第四届脑血管病会议制订的脑卒中的诊断标准[1], 无严重心肺及肝肾等脏器疾病, 无严重的意识障碍。根据患者是否愿意接受高压氧治疗(无高压氧治疗禁忌证)分为治疗组与对照组, 其中治疗组69例, 对照组46例。治疗组中男41例, 女28例, 平均年龄(56.2±10.2)岁, 脑出血32例, 脑梗死37例。对照组中男24例, 女22例, 平均年龄(54.8±11.3)岁, 脑出血27例, 脑梗死19例。两组患者的年龄、性别、病情严重程度及康复治疗时间等比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 治疗方法 两组患者均给予常规的内科基础治疗、常

规康复(PT、OT、电动起立床训练、平衡训练及针灸)。治疗组在此基础上, 同时给予高压氧治疗。采用多人空气加压舱,治疗压力为0.12 kPa,升压时间15 min, 稳压后吸纯氧60 min,吸氧过程中休息5 min, 减压时间20 min, 每次总治疗时间为100 min, 1次/d, 20 d为1个疗程。

1.3 疗效评定标准 于入本科治疗前时、治疗1个疗程后对两组患者均行经颅多普勒超声(TCD)检测两组患者的大脑前、中、后动脉及椎动脉、基底动脉的血流速度。

1.4 统计学方法 采用SPSS18.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(-x±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

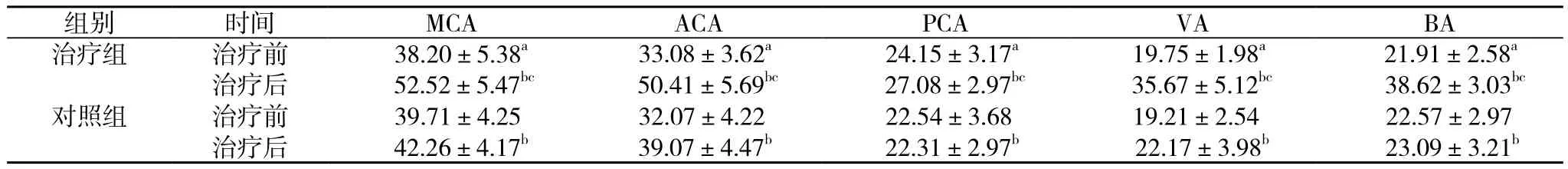

两组患者治疗前脑血流情况比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 治疗后两组从脑血流速度比较, 两组脑供血状况均有改善, 但治疗组明显优于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后脑血流速度变化( x-±s, cm/s)

3 讨论

脑卒中是一种常见的脑血管疾病, 严重威胁着人类健康和生命, 尤其是脑卒中后的慢性脑供血不足所致的血管性痴呆, 严重影响了患者的生活质量, 给社会和家庭带来沉重的负担。因此, 如何改善脑卒中后的慢性脑供血不足, 是降低致残率的首要课题之一。此研究显示, 经过高压氧治疗, 大脑前、后循环各支血流量均明显增加, 脑卒中患者在康复治疗的同时, 应用高压氧治疗, 对于改善脑卒中后慢性脑供血不足有很好疗效。当代高压氧医学研究认为:①高压氧可以增加毛细血管弥散距离, 可弥补脑卒中病灶周围缺血脑组织的缺血缺氧;②高压氧可以增加动脉血氧分压和血氧含量,迅速改善脑组织和周身缺氧;③可增加缺血脑细胞供养, 加速受损细胞的恢复;④加速毛细血管再生, 加速细胞修复;⑤加速循环中枢的功能恢复和稳定;⑥增加吞噬细胞的吞噬能力。近年研究还表明, 高压氧疗效还与组织微区血流灌注量密切相关, 当组织微区微循环灌注不足, 单位时间获得的氧量, 尤其是可溶解氧不可能明显提高, 弥散入组织的氧不足以改善组织氧化和维持正常代谢[2]。脑卒中后功能恢复的机制是区域性脑功能重组, 这是建立在脑的高度可塑性理论基础上的。因此, 脑卒中患者在康复治疗中, 同时给予高压氧治疗, 既是运动再学习的过程, 也是加速脑组织侧支循环的建立, 促使神经修复及再生, 从而促进病灶周围和(或)健侧脑细胞的重组或代偿, 加强大脑皮层的整合协调作用[3],极大发挥脑的“可塑性”[4], 可进一步改善脑组织的血液循环。有动物实验表明, 连续高压氧预适应, 能减少老龄大鼠急性全脑缺血后超急性期大脑皮质缺血梗死面积, 提高全脑缺血后认知功能水平[5]。由此可见, 高压氧在改善脑卒中后慢性脑供血不足、减少神经细胞凋亡等方面有明显疗效。

综上所述, 高压氧治疗作为一种经济、简便的辅助疗法,在治疗及预防脑卒中后意识障碍方面将有很好的前景。

[1] 中华神经学科学会, 中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点.中华神经科杂志, 1996, 29(6):379-388.

[2] 王磊, 贺谊.高压氧结合小脑顶核刺激治疗慢性脑供血不足患者的脑血流及脑电图观察.中国康复理论与实践, 2009, 15 (12): 1130-1132.

[3] 刘玲.高压氧对缺氧缺血性脑病的保护作用及机制研究进展.国外医学儿科分册, 2003(30):175-177.

[4] Traversa CP, Bassi A.Mapping of motor cortical reorganization After stroke.Stroke, 1997(28):110-117.

[5] 邹磊, 刘丹彦, 刘永峰.高压氧预适应对老龄大鼠急性全脑缺血的影响.中华物理医学与康复杂志, 2010, 32(6):424-427.

2014-08-13]

吉林省自然科学基金资助项目(项目编号:201215205)

130021 吉林省人民医院

薛晶