川茶 一片树叶的世界

2014-09-03李妍婕

李妍婕

茶者,南方之嘉木也。

一尺、二尺乃至数十尺;

其巴山峡川有两人合抱者,伐而掇之。

其树如瓜芦,叶如栀子,花如白蔷薇,实如栟榈,蒂如丁香,根如胡桃。

——唐·陆羽《茶经》

滚烫的开水入杯,几片绿叶随之舒展,淡淡茶叶的芳香随后飘散……说起茶,你也许觉得它只是区区几片叶子,生活中众多饮品的一种选择,无足轻重。然而翻开历史,我们发现:茶,已是中华民族的举国之饮。它发于神农氏,闻于鲁周公,兴于唐,盛于宋。如今,中国茶文化融合了儒、道、佛诸派思想,独成一体,是中国文化中的一朵奇葩,芬芳而甘醇。

一茶一世界,一盏一光阴,让我们在这种静默而美好的时光里去体味川茶里的故事和文化。

一方水土养一方茶

据专家考证,今云贵川三省的交界处,是中国最早的茶叶产地。从这个意义上讲,川茶作为茶的原产地之一,有着“尊贵”的地位。

公元前1066年,周武王伐纣时,巴蜀茶已经作为周室的贡品。在《华阳国志·巴志》罗列的巴国进贡特产中也有茶的“身影”;《华阳国志·蜀志》更明确记载:“南安、武阳皆出名茶”“什邡县,山出好茶”。南安即乐山,武阳是彭山江口镇;而雅安的蒙顶山茶自汉代以来即为茶中上品,是中国最早的茶叶品牌。

究竟是什么样的环境孕育出四川众多的好茶呢?从地理条件来看,四川盆地周围是较广阔的丘陵地带,这里气候湿润,降水丰富,丘陵的排水性较好,加上土壤呈酸性,这些都是适宜茶树生长的自然条件。尤其是峨眉山和蒙顶山独有的环境,造就了不同种类的精品茶,真可谓一方水土养一方茶。

峨眉山每年11月至次年2月的降雪期,正是峨眉茶叶生长最关键的时期。皑皑的白雪不仅为茶园增加了一份仙气,更是茶叶生长最好的“病虫害杀灭剂”和“天然有机肥料”。加上峨眉山独特的云雾气候环境,日照少,湿度大,使茶叶中的茶多酚、氨基酸等营养成分含量增高。“高山出好茶”“林茶共生”,掩映在林海中的峨眉茶树依靠这道天然屏障,不仅增加了自身的含氮比例,还改善了茶叶品质,成为高山林间茶的典型代表。

“扬子江心水,蒙山顶上茶”作为好水沏好茶的象征,一直为人们所称道。蒙顶茶之所以享有经久不衰的盛名,首先在于其具有得天独厚的自然条件。古籍记载:“蒙山上有天幕覆盖,下有精气滋养”“蒙山之巅多秀岭,恶草不生生淑茗”。其次,蒙顶山全年平均气温14.5℃,年降水量2000-2200毫米,常年细雨绵绵,烟霞满山。正是因为这种云雾弥漫的生态环境,能减弱太阳光直射,使散射光增多,最有利于茶树生长发育和芳香物质的合成。

如今全川茶园共有420万亩,经过自然环境的打磨与先民的驯养,原来巴山峡谷中的乔木型大茶树,逐渐演化为现在易于采摘和管理的小叶种灌木,正是这种低矮灌木丛上生长的鲜嫩芽叶,经过不同的工序,演绎出无数精品和韵味。

一片树叶不同工艺

川茶,按茶叶的发酵程度主要分绿茶、黄茶、红茶、黑茶四大门类。而这几类茶选择茶树的品种不同,发酵程度与方式也各有不同。川茶里,最知名的绿茶莫过于蒙顶甘露、竹叶青,而黄茶则以蒙顶黄芽为代表,红茶集中在川南宜宾一带,黑茶为销往藏区的南路边茶即我们现在所称的藏茶。

要喝好茶,必须经过制茶这道工序。那些古老的手工技艺,带着土地和掌心的温度,融合现代化的制茶手段,让小小的一片树叶经久弥香,长盛不衰。

每年的2月20日到3月10日,是蒙顶黄芽最佳的采摘期。当茶园内10%左右的芽头鳞片展开时,茶农从半山腰的茶园逐渐向山顶茶园采摘肥壮芽,因山顶的品质最佳,故称为蒙顶黄芽。

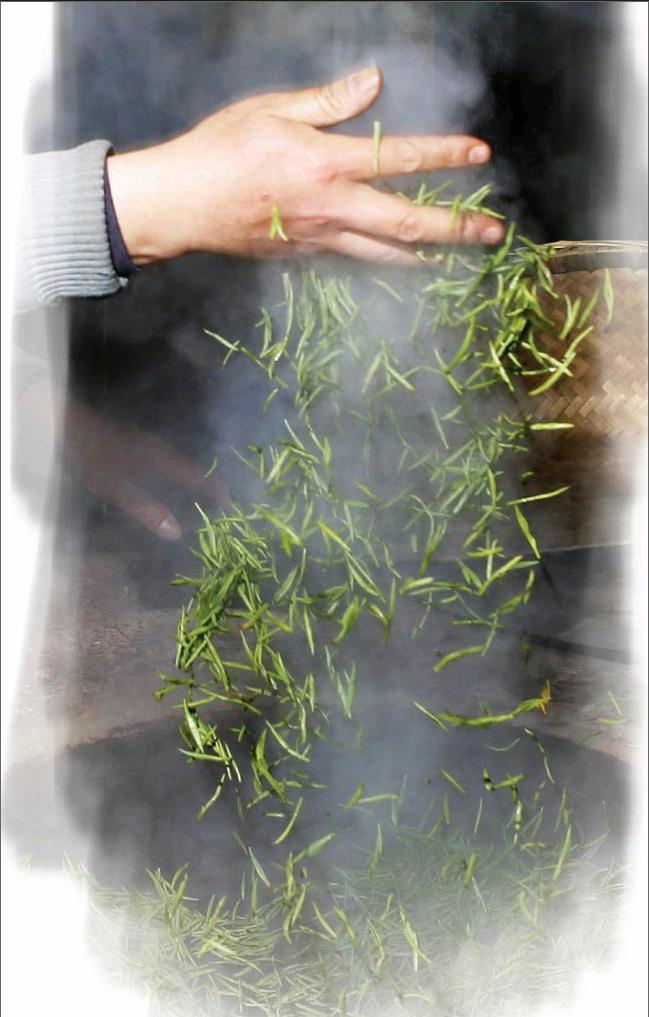

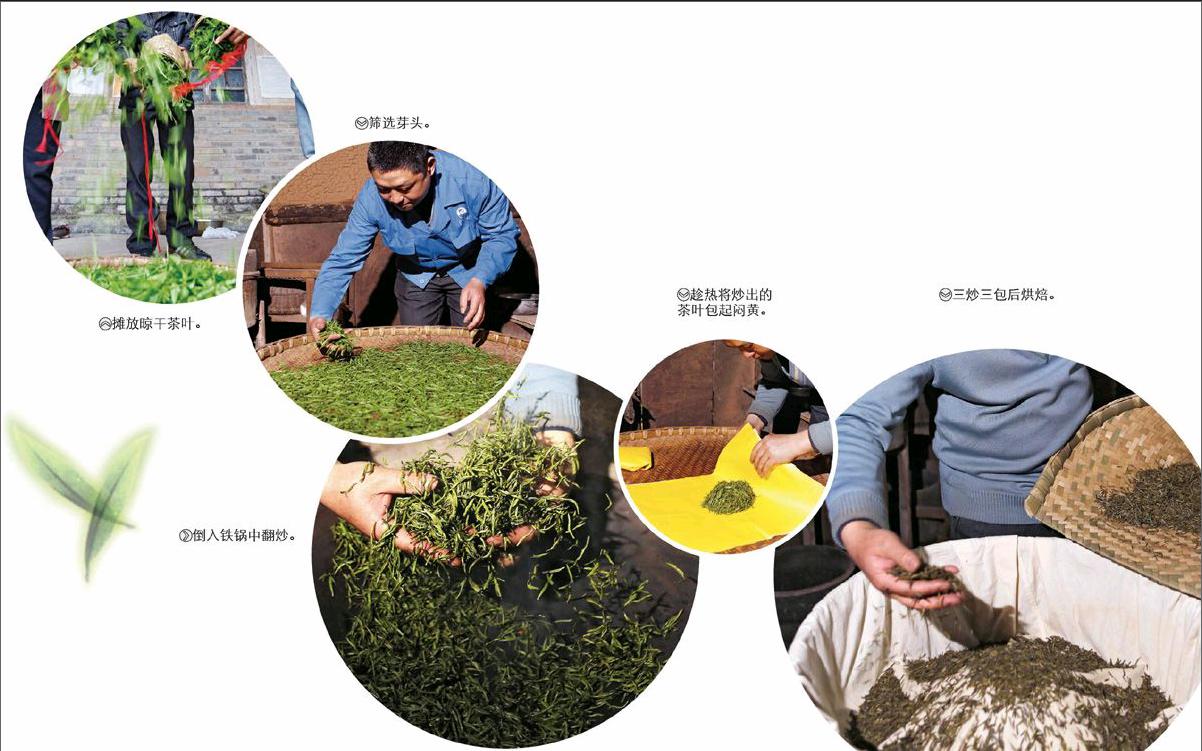

这个时候,有着20多年手工制作黄芽工艺经验的张跃华,要开始做一种工艺繁琐、选料精细的茶品。“采摘的时候不能掐,而是向上抽。芽头必须是单芽,长度一样,大小匀整。采回后嫩芽要及时摊放。”张跃华说,其实像这样珍贵的原料,一部分用来制作上等的绿茶,而另一部分需要花费更多的时间和气力,制作成看上去不那么漂亮的黄茶。“杀青时,温度要控制在130℃左右。”鲜叶下锅后,只见张跃华手指分开,手心相对,将锅中的鲜叶捧起来,再撒入锅中,如此反复翻炒,约四五分钟后,芽叶由翠绿变为深绿,阵阵茶香飘出。黄芽的发酵,主要靠闷黄。每做一锅起来,张跃华就用黄色的草纸将其趁热包起来,纸是透气的,在包的时候不会把茶闷坏。这是古代传下来的方法,这样做出来的黄芽味道和色泽好得多。经过三炒三包之后,茶叶的颜色已经变黄,还需在簸箕上堆积摊放。“这个要等12-24小时,让茶叶里面的化学成分自己转化。”最后烘培,如此制作出来的黄茶叶黄汤黄,黄中透明,口味甘爽回甜。

宋代产于四川的黑茶,是一种易马之茶。在四川、云南与西藏之间,用川滇的茶叶与西藏的马匹、药材进行交易,由马帮和背夫运输,“茶马古道”由此形成。其中川藏茶马古道由雅安出发,这里有着已存在了上千年的古老黑茶工艺。以前别的茶叶弃之不顾的粗枝大叶,却是藏茶的主要原料。“现在我们采摘的是一芽三叶至一芽五叶的成熟好茶,不再用刀子,而是直接用手掰。”藏茶(南路边茶)传统制作技艺国家非物质文化遗产传承人甘玉祥说,藏茶制作分炒茶、蒸茶、揉茶、发酵和烘茶五大工艺,通常情况下需反复三次。而且藏茶的制作工艺耗时最长,要反复揉捻成型。

上世纪七十年代之前,揉捻机还没有诞生。那时候,藏茶的揉捻方式是使用一块长约10米、宽约1.5米的大板,斜撑约25°,一条装满经过蒸制还在冒着热气的茶的麻袋,由两名茶工分别提着茶袋的两端,放在大板的顶上,然后两人赤脚并排踩着茶袋往下滚动,这就叫溜茶。“因为用脚踩溜茶,十分不雅,如今我们已改为揉捻机揉茶,原理一样,效果也是一样的。”甘玉祥强调,发酵是藏茶制作核心技术,需要掌握时间、温度、湿度三大要素。但是,把这简单的三要素有机结合起来,就不那么简单了。地点的变化,季节的变化,气候的变化,都会使温度或湿度发生改变,也就得相应调整茶的发酵时间。除此以外,人的因素也很关键,虽然工艺相同,但技术却有等级,故做出来的茶的品质自有优劣。

一壶茶水一段光阴

四川的茶业可以说闻名古今,茶馆更是“独领风骚”。在成都的大街小巷,都有热闹的茶馆。旧时,成都东大街的“华华茶厅”,三厅四院,深不可测,是全国闻名的大茶馆。

现在提到茶馆,不得不说鹤鸣茶馆,它是全国历史最悠久的茶馆之一。建于明代,坐落在成都人民公园的碧水之滨,掩映在绿树的浓荫之中,古香古色。茶馆的椅子是竹子做的,坐垫用竹篾条编成,有扶手和靠背,平稳贴身,聊天不累,打盹不摔。喝茶得有茶具,外省多用壶和杯,而四川人则中意用“盖碗杯”泡茶,俗称喝盖碗茶。“盖碗杯”由茶盖、茶碗、茶船(茶托)组成。据说,唐德宗建中年间(公元780-783年),西川节度使兼成都府尹崔宁之女,饮茶时怕茶杯烫手,用碟子托着,又怕茶杯倒,便用蜡将杯子固定在碟子中间。不久,崔宁命工匠以漆环代蜡做茶碟,并用以招待宾客,用者均感方便,从那以后,茶碟便演变为茶船。于是,一种独特的茶船文化,也叫盖碗茶文化,就在成都地区诞生了。现在,人们在喝茶的时候,如果想留位,还会将茶船放到竹椅上示意有人;如果将茶盖倒过来放到茶碗里,就表示人已走。这小小的一杯盖碗茶,却蕴含了一些深意。

除了盖碗茶,四川茶馆最有特色的就是长嘴铜壶茶艺。因为喝茶的客人特别多,人特别拥挤,有时候“堂倌”难以凑到桌子边去给客人加水,于是出现了长嘴铜壶,可以在一米以外的地方给客人添水。这项技艺男女皆可以练习,男子一般以武术见长,用的是“龙行十八式”,体现男性的阳刚;女子则以舞蹈取胜,擅长“凤舞十八式”,表现女性的柔美。

今年20岁的舒敏学习“凤舞十八式”已经四年多了,从小在名山长大的她,与茶结下了深厚的缘分。“选择了茶艺这条道路很苦,当时也有放弃的想法,但是这条路是自己选的,必须坚持下去。”练习长嘴铜壶招式时,铜壶先是空的,然后装冷水,最后装热水,装满水的铜壶有6斤重,在翻转长壶时,她经常受伤。长久的练习,舒敏慢慢对茶有了深刻的理解,“茶能修身养性,而茶艺的每一个招式又寓意人生的不同阶段,时刻提醒着我们要一日三省,先做人,再做茶,那样做出来的茶才是好茶。”

谈话间,只见舒敏将壶提上头顶,半蹲桌前,茶水如箭般倾入盖碗茶杯中,不偏不倚,这叫“玉女祈福”;然后她将壶嘴从右后背穿过左腋,一式“回头一笑”明媚娇艳令人赞叹……如此柔美的表演只有在茶馆中才能欣赏到。

闲暇时刻,我们不如去茶馆喝上一碗茶,坐在竹条编制的椅中,看着技艺高超的“堂倌”为你当面泡上功夫茶,由润茶到续水的过程,眼中满是淡淡的绿,闻着茶香品着茶味,此时无声胜有声……(责编:彭纳)

琴里知闻唯绿水,茶中故旧是蒙山。

穷通行止长相伴,谁道吾今无往还。

——唐·白居易《琴茶》

闻道蒙山风味佳,洞天深处饱烟霞。

冰绡剪碎先春叶,石髓香粘绝品花。

蟹眼不须煎活水,酪奴何敢问新芽。

若教陆羽持公论,应是人间第一茶。

——唐·黎阳王 《蒙山白云岩茶》

蜀土茶称圣,蒙山味独珍。

灵根托高顶,胜地发先春。

——宋·文同《谢人寄蒙顶茶》

抬眼那绿,早已链接着天,

低头那雾,淹没了几千年。

只有长尾的鸟,

穿梭其间,

拍打着日影月影,

有声无言。

清明之前,

一声清亮的歌,

幻醒滴翠的祖先。

继而有茶女的手指,

在波涛间弹拨琴弦。

一艘艘青春的帆船,

飞满椭圆的山。

人渴思茶,

有旋转的清泉。

登高思乡,

望远古的茶园,

熟透心底翡翠的忆念。

——孟勇《茶马古道诗集》