海南文化的特质和历史地位

2014-08-28司徒尚纪许桂灵

司徒尚纪,许桂灵

(1.中山大学 地理科学与规划学院,广东 广州510275;2.中共广东省委党校 中国特色社会主义研究所,广东 广州510053)

海南作为我国第二大海岛,全境在热带范围内,人类为适应和开发利用岛上环境与资源所采取的模式和产品,与海南历史发展过程相结合而形成的海南文化的特质和风格,在很多方面迥异于大陆。其中不少具有唯一性和独特性,对我国文化发展历史和多元一体中华文化格局形成,做出重要贡献,占有崇高历史地位。应充分重视和开发利用海南文化资源,为建设海南国际旅游岛,为发展海南社会经济,提供文化软实力支持。

一、海南文化概念和结构体系

(一)海南文化

文化概念甚为宽泛,见仁见智,难以定于一尊。但对于海南文化不管有多少种理解,都是孕育、产生于海南岛及其附近海域的各种形态文化现象的总和。从宏观文化地理单元视野出发,海南文化是岭南文化一个组成部分,是岭南文化一种亚文化,在岭南文化版图上占有相应的位置和范围。从其性质而言,海南文化有自己鲜明的文化特质和风格,最大一点是它的相对独立海岛性,但也有岭南文化的普遍性,包括多元、开放、重商、包容、创新、务实等文化风格。当然,这里说的是广义的海南文化,而不局限于文学艺术、思想观念等狭义的海南文化。

(二)海南文化结构体系

海南文化作为一种地域文化,它是由文化各个部分组成的。这既有反映海南文化历史进程差异的时间结构,又有反映其地区差异的空间结构,连同通常划分的文化的物质、制度和精神三种形态,共同构建起海南文化基本结构。而从文化也是人化而言,海南各民族及其各族群(民系)文化,也是海南文化的另一种结构形式。海南文化即为由这些结构组成的文化结构体系。

1.形式结构海南文化按存在形式可分为物质、制度和精神文化三种结构。海南土地利用生产农林渔牧副业各种产品,以及工矿各业等产品,都凝聚了人类劳动成果,是为物质文化;为保证海南社会秩序、生产正常运作而规定的各种法律、法令和规章制度、乡规、民约等,是为制度文化;在这两者基础上产生的人的观念形态,包括价值观念、伦理道德、审美情趣、行为规范、宗教和风俗活动等,是为精神文化。基于各种原因,海南这些最基本文化结构都有其个性。

2.群体结构 即人类群体所承载文化内涵,也是文化存在一种形式。在海南可分出民族和族群(民系)两个文化群体。按民族文化划分,海南有秦汉以来主要是宋代以后汉族迁移岛上形成发展起来的汉文化,是海南文化的主流。海南汉文化,既有中原汉文化成份,更多的是闽南汉文化基因,也融合了当地文化一些要素,主要是这三者交融产物。次为黎族文化,为海南黎族本土文化。但黎族也是不同时期,主要从大陆,也有可能从东南亚、南太平洋等地迁移岛上,后发展为当地一个民族,至今已达上百万人。黎族长期生活在岛上,形成了适应湿热环境、保留很多原生态特质的黎族文化,成为人数仅次于汉文化的第二大文化类型。再次为苗族文化。岛上苗族,乃明代作为军队从广西进入海南,其后裔散居五指山地区,继承和发展了大陆苗族文化特点,但仍不失一种独立民族文化。还有是伊斯兰文化,乃宋代从占城(今越南中部)等地迁移岛上回民所具有的民族文化。其人数虽仅有数千人,但民族文化的坚强内聚力,仍使之维系上千年并保持至今,成为海南一个不可或缺民族文化成份。

一个民族内部按其文化差异可分成若干个群体,是为族群或民系。海南居民,按其来源和时间早晚,主要是文化个性不同,可分为海南人、客家人、广府人、临高人等。海南人指岛上使用闽南方言(海南话或文昌话)的汉人,占海南居民大多数,与潮汕人、雷州人同源异流,具热带海洋文化风格。海南客家人是明清以来从大陆,主要是粤东兴梅地区迁来的,呈移民板块或移民小岛形式镶嵌在沿海内地,与周边居民呈锋面接触状态,保持客家文化个性。如儋州南丰镇上客家人“皆于数十年前由惠潮梅各地移入者,风俗语言,毫无改变。”[1]客家人及其文化,使海南文化版图更加丰富多彩。海南广府人,包括疍民(水上居民)是岛上操广州话(白话、广东话)的人群,主要分布在沿海城市,是历史上由于经商等原因移居海南的,人数在各地不等,但他们有较高的商业文化素质,故能在城市中占有一定文化地位,与海南人共处同一文化空间。此外,海南临高和它周边地区,尚有一个自称或他称为所谓“临高人”。过去民族认同时,他们不少人希望成为一个独立民族。但基于多种原因,他们至今仍是海南汉族一部分,只因其文化个性颇类广西壮族,故作为一个族群存在也是可以成立的。最后,近30 多年来,海南省和经济大特区成立,大批岛外居民入居,成为开发建设海南中坚力量,这些新移民,被称为“新客家”,加入海南族群大家庭。

3.时间结构海南文化是时间积淀的产物,有其历史演变过程。按其发展程度差异而划分若干个阶段,是为海南文化的时间结构,或曰其历时性。这大致可分为先秦、汉唐、宋元、明清、近现代与当代五个阶段,组成海南文化史。

先秦及秦,海南处于旧石器和新石器时代,只有土著居民和可能有南来“南岛语系”居民。他们创造石器文化和部落社会的原始文化,海南处在文明社会的前夜。

汉唐,汉人初履岛上,建立起封建制度,出现耕耘农业,进入文明时期。唐代完成环岛建置,但俚僚人是岛上居民主体,俚僚文化占主导地位,冼夫人是这种文化出色代表。

宋元,海南进入较大规模开发时期,闽南人大批入居,并上升为岛上居民主体。汉黎文化碰撞的结果,形成汉在沿海,黎在五指山区的民族和文化圈层状分布格局。

明清,明代为海南开发高峰时期,不但结束了作为官员、罪犯流放地的历史,而且出现了文化兴盛局面。据诸史统计,明代海南有举人541 人,进士56 人。无论人数还是占明代广东科举人才总数的比例(分别为8.4%和6.4%),都超过兴梅、东江、西江和粤北,仅次于珠三角粤中地区,居广东第二位,被誉为“海外衣冠盛事”。“鼎臣继出,名满神州。”[2]邱濬、海瑞等即为他们的出色代表。明代汉文化成为海南文化主体,与黎、苗、伊斯兰文化共存于岛上。清代因之,但选择人才的科举制度已腐朽不堪,海南举人、进士为122 人和26 人,仅占广东全省同类人2.3%和2.6%。[3]海南文化也逐渐走向式微。

近现代,近代海南沦为半殖民半封建社会,也开始了中西文化交流碰撞,海南文化由传统向近现代转型。

当代,指改革开放以来,海南单独建省,办经济大特区,进入快速发展轨道,同时接纳来自全国各地人才和地域文化,形成新型大特区文化与传统文化并存新格局。

4.区域结构 海南文化不但有时代,而且有区域差异,是谓其区域结构,或曰文化分区。按文化特质不同,可分沿海汉文化区、北部临高文化区(暂定)、中部黎族文化区、中部苗族文化区、南部伊斯兰文化区等区域大小不一、都各有自己文化特点和风貌,形成海南文化地图。

二、海南文化特质

文化特质是文化人类学常用语,实指某种文化个性。在独特地理环境和历史进程相结合作用下,海南文化形成了独具一格的个性,反映海南文化有别于大陆文化的本质特征。

(一)海岛性 海南四周为海洋包围,在交通梗阻不便的古代乃至近现代,与外界交流少,在大多数地区被分割、闭塞背景下形成的海南文化,具有封闭、保守的一面,保存不少原生态文化。如秦代六进制、刀耕火种、古越人遗风,包括黎族鸡卜、文身、不落夫家、青年男女放寮、笃信鬼神和各种图腾崇拜等,都与外来文化难以进入黎区发生文化交流碰撞有关。从生物进化和分布角度观察,海南一方面保存许多特有珍稀物种,另一方面又缺少一些物种,形成一些特有文化现象。如汉人初上海南,即发现岛上无虎。此后牛羊可以野牧,无牧童,无牛栏,也缺少牧歌及相应文化艺术作品。

地理大发现以后,世界海洋时代到来,海岛性成为海南文化一大优势。海南众多港湾,南海广大海域,成为海上丝路最活跃海区,大批华侨出国,由他们引进多种海外文化,也造就了海南人的海洋文化品格。梁启超说:“今之广东依然为世界交通第一孔道。……虽利物浦、纽约、马赛不通过也”;又曰广东“其民族与他地绝异,言语异,风习异,性质异,故其人有独立思想、进取之志。”[4]这也包括海南岛居民文化风格。

(二)热带性 文化概念之一是人类适应环境的方式。故海南文化是当地人适应热带海洋环境而产生,反映在文化各个层面。文化本义是指土地利用或作物栽培,海南广泛种植水旱稻、蔗、棉、椰子、槟榔、橡胶、胡椒、咖啡等,是我国最大一个热作区,充分体现其文化热带性。又在台风背景下,岛上聚落多选址于背风坡、种植防护林,房屋短小,过去住干栏,掩映于树丛中,故外人难见岛上村落。为适应湿热气候,海南人喜穿贯头衣(无领,类今文化衫),男短裤,女着裙,以利散热取凉;普遍食粥,补充水分;嗜食槟榔,以达消谷、逐水、除痰、灭菌、降温(刺激心脏,出汗)之目的。槟榔后发展为一种礼仪文化,传入大陆,风靡半个中国。

(三)山地性 海南中部山地高耸,呈圈层状地貌格局。山地是海南最主要地形,受此支配,海南文化充分体现在开发利用山地资源、适应山地环境特点,并由此创造其物质和精神文化财富。前者如刀耕火种,种植山栏稻,玉米,番薯,及其他旱作杂粮;矿产资源开采有硫铁矿、铁矿、煤等,其中昌江石碌铁矿,品位之富甲于全球,可直接炼钢。后者如崇拜山鬼、石头鬼等;以山区蛇、鱼、狗、鸟、蛙、牛、猫,以及木棉、芭蕉、葫芦瓜等动植物图腾为崇拜对象,景观至为触目。这些图腾为黎苗族人染织图案和口头文学创作素材等。

(四)海洋性 以海为田,是为海洋农业文化;以海为商,是为海洋商业文化。由两者产生精神产品,最具海洋文化内涵。

围垦滩涂,是海南取得耕地重要方式,南渡河、万泉河三角洲即为主要围垦对象。晒盐是海南支柱产业之一,也是一种文化形态,唐代海南即有儋州、琼山、振州等盐场,以后更多,清代又新建或合并8 盐厂(场),近年达14 场,其中莺歌海是全国最大一个盐场。至于海水捕捞和海水增殖已成为海南利用海洋最大一个项目,海南渔船远至西沙、南沙和南太平洋捕捞,举世注目。

南海是海上丝路经过一个最大海区,海上商业贸易历久不衰,与我国沿海、东南亚商贸往来甚为频繁;广州有著名中西贸易基地十三行。十三行来历之一,据屈大均《广东新语·货语》,即琼货买卖之地,因明代海南有13 个州县,故名。

在海上活动中产生的海神崇拜,包括妈祖、伏波、南海神广利王、昭应(番神)、飓风神、鲁班大师等,在海南占有崇高地位。如妈祖庙在岛上甚多,名称也不一致,光绪《崖州志》记,崖州有6 座、儋州有4 座,其他州县难以历数。

海南作为海上丝路必经之地,外来宗教早就在岛上登陆,唐代已传入佛教和伊斯兰教,鉴真和尚在岛上停留,曾帮助修复振州、崖州寺庙,陵水至三亚海岸有数百座唐宋时伊斯兰教徒墓葬群。近世传入天主教、基督教,在海南拥有一大批信众,海口等地教堂建筑甚为触目。

海南是岭南著名侨乡,华侨文化是海南文化一个重要组成部分。历史上传入橡胶等热作和骑楼建筑,是华侨文化最直观一种形态。而由华侨传入西方近代先进思想文化,对近代中国革命起了巨大推动作用,文昌宋氏家族即为华侨文化出色的代表。

(五)开疆性 海南地处边陲,历史上是中央王朝处置不同政见者或罪犯之地。他们不少人是饱学之士,将中原文化带到海南传播,实际上起到开拓边疆作用。这种在边远地区传播的文化是为开疆文化,或称流寓文化。其对海南开发,作用巨大,是海南文化一个特殊部分,并具有多方面内涵。其中包括流寓人物,据诸史统计,历代流放海南尚书以上职官者有50 多人,宰相21 人,以下者难以历数。海口五公祠为他们纪念地之一。这些流寓人物,以苏东坡贡献最大。他在儋州办书院,推广中原文化,培养一批科举人才。儋州至今仍流行一种类似四川乐山口音方言,称为“东坡话”,即为其文化遗译。建国后为发展橡胶事业,在海南岛砍伐大量原始森林,办起橡胶热作农场100 多个,100 多万移民进入这些农场,也带来不同地域文化。文革时期大批知青下放海南,他们也起到开疆文化的作用。1988年建省以来,出现“十万人才过海峡”热潮,这些新客家入琼,深刻改变海南文化景观、性质和风貌,也是开疆文化在当代一种形式。

(六)多元性 海南文化载体复杂,人员五方杂处,本土文化与外来文化不断碰撞、交流、整合,形成和而不同、其生共存、多元一体文化格局。这包括黎族文化,内中又分侾、杞、本地、美孚、加茂五支,各有其文化特点。苗族文化、伊斯兰文化,这两个少数民族来自岛外,很快适应当地环境,繁衍成长。他们所建立民族文化传承至今。

岛上汉文化,分为潮汕、广府、客家三大民系文化,还有建省以来新客家文化,都参与海南文化体系。

海南作为侨乡,华侨华人约有200万人。以他们为载体的华侨文化具有更多西方文化特点,为海南文化增添异彩。此外,还有鸦片战争后传入海南的西方文化和抗战传入日本文化,这些异质文化,对改变海南文化个性发挥一定作用,也使之更具多元性。

(七)包容性 海南临海,岛内也多河流,海河孕育、发生的文化,具有亲水、包容文化品格。实际上,文化包容性与文化多元性互为因果,相互包容,共同发展。这在海南文化史上大不乏其例。这其中有汉黎文化包容,自古以来,黎族不断学习汉人农技和教育文化,接受鱼盐产品,使自己走出封闭、落后,从“生黎”变为“熟黎”就是这样一个过程。同样地,汉族也向黎族学习应适热带生存手段,如食用槟榔,学习黎人高超纺织技术,元代黄道婆就是范例。她把在崖州学习到纺织技术带回江南,使那里纺织业发展起来,成为“衣被天下”之乡;还有唐代宰相李德裕子孙化黎传说,在某种意义上也是汉黎文化的融合。近年大批内地、海外人员入琼,海南成为多元文化荟萃之岛。这些文化相互包容、和谐相处,进一步强化海南文化包容性风格。

(八)务实性 大海的包围,恶劣的环境,加上落后经济,形成海南人首先求生存,图发展,形成面对、直视现实,谋取当前利益,敢于与困难、灾害作斗争的文化品格,是为其务实性。这有多种表现,首在重农观念占上风。这源于海南商品经济欠发达,农业为经济结构的主体。农业是自然再生产和经济再生产的结合,农业丰歉,在很大程度上取决于自然条件好坏,靠天吃饭最为海南人所关心,也是一种最务实的天人观。次之,务实反映在社交中,坦诚、忠实、耿直成为一种社会风气,少些商业欺诈和圆滑行为。再有,海南出身的清官廉吏文化发达,明代邱濬、海瑞即为杰出代表。其产生的社会土壤离不开海南文化务实性。但也不容忽视,重经验、重道德,固然彰显文化务实性,但也会产生轻抽象、轻思辨、轻忧患现象,故在海南少见有深度哲学作品产生,理论建构也较单薄。

(九)滞后性 海南边陲海岛地理区位、缓慢历史进程、多元民族结构、滞后生产方式和多种生活习惯等,与大陆有一定差异。这些因素的历史积累,形成海南文化滞后性。这突出表现在黎苗族文化,发展滞后,长期盛行刀耕火种,建国初还有合亩制残余,教育也欠发达,以及流行多种原始风俗残余等。另外,总的说来海南人才单薄。据统计,海南各类科举人才,处在广东后进地区,只有明代例外,但不能改变整个历史时期人才滞后的局面。

还有,海南家族观念强烈、稳定、牢固有力,宗亲文化发达,而海南孤悬海外状态,又使一些人国家观念淡薄。

最后,历史上海南商品经济欠发达,商品观念普遍滞后,只是建省以来始大有改变,跻进全国先进省区之列。尤其是近年,引入各类文化精英,海南文化滞后面貌已大为改观。

三、海南文化历史地位

海南文化在历史发展长河中,不仅对当地社会经济发展提供文化支持,而且对维护国家统一、领土完整和民族团结做出积极贡献。由此,决定海南文化享有崇高历史地位和深远影响,在全国文化版图上占有特殊一席之地。也可预料海南文化在当今为大特区建设,为推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设发挥更重要作用。

(一)海疆文化在我国特殊地位 海南作为我国最大海洋省区,其海疆文化在维护国家领土主权和海洋权益方面发挥过重大历史作用。海南人在南海活动,对抗击外来侵略作出巨大贡献。例如琼海等地渔民,世代相传和保留不少被称为《更路簿》一类航海工具书,为海南渔民在西沙、南沙海域活动有力证明。南海诸岛许多地名也是按“渔民名称”命名的,这类地名在几种《水路簿》中有96 处之多[5]。1933年发生法国侵占我国“南沙九岛事件”。留居南沙海南渔民,将法国三色国旗连旗杆一齐砍掉,连同地下标记也挖走,抛入大海,大义凛然地维护了国家的尊严。

(二)海南是海外文化传入大陆第一站 海南文化最先吸收海外文化,继向大陆传播。这包括汉代和元代棉花;宋元占城稻,(传至苏州);清初番薯北传,海南为基地;近世橡胶、热作;地中海骑楼经东南亚先传入海口,继传入广州等城市。故海南文化对大陆文化发展功不可没。

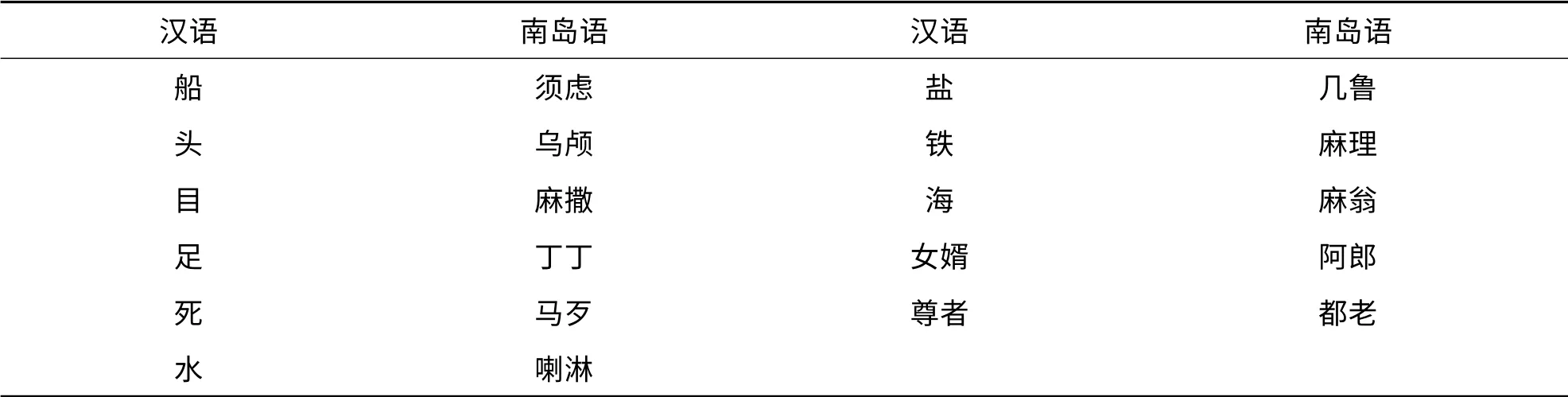

基于上述原因,海南还是原生态文化保留地。这包括了众多文化要素只在海南得到较完整留存,为一笔宝贵文化资源。例如南太平洋地区史前人类北上,传入南岛语,广见于岭南、台湾等地。这是一种粘着语,一字数音,而不是汉语一字一音,试比较(表1)

表1 汉语和南岛语常用词语音节对照

又壮语地名,湳(南)某、多某、马某、打某、那某、大某、麻某、美某、武某、文某等大量见于海南,意多为聚落,内也有南岛语成分。

海南历史上有发达树皮布文化,树皮布为黎族世代使用,与台湾、东南亚树皮布相似,反映彼此间文化交流关系,很有文化价值。不仅如此,德国学者H·史图博在《海南岛民族志》作过比较,黎族与东南亚土著、台湾高山族相同文化元素有30 种,包括刀耕火种、收割工具镰刀、柱子仓库、用牛踩耕、脱谷、鸡笼、牛车、木柱房屋、腰布、包阴布、妇女裙子、大耳环、口琴、鼻箫、文身图案、族外婚等。这对研究海南与东南亚文化关系,有十分重要意义。秦及先秦文化遗存,六进制也很有研究价值。最后,海南又是大特区文化试验地,包括清末至1988年海南建省动议过程及完成,这其中涉及政制文化问题甚多。

1988年建省之初,最早提出“小政府,大社会”管理模式,这在全国也是一种文化创新。此后,海南历经多次体制、战略改革,实际上也是一项项文化创新工程,开全国之先河;近年,海南国际旅游岛规划与实施,在全国同样是首例,肯定会触及海南文化很多方面,为此必须作出应对,这对海南文化也是一种挑战。

综上所述,海南文化实有无限丰富内容和很高价值,所谓“海南无文化论”或“文化沙漠论”可以休矣。

[1]陈铭枢.海南岛志[M].上海:神州国光社,1933:52.

[2]顾炎武.天下郡国利病书:卷一〇二[M]//《四部丛刊》三编影印本.北京:商务印书馆,1956.

[3]司徒尚纪.广东文化地理[M].广州:广东人民出版社,2013:334.

[4]梁启超.世界史上广东之位置[M]//梁启超.饮冰室合集:第七册.上海:中华书局,1932.

[5]刘南威.南海诸岛琼人俗名考[G]//广东省地名委员会. 南海诸岛地名资料汇编. 广州:广东省地图出版社,1987:528-529.