邓小平:谋划制度理想

2014-08-26山旭姚玮洁

山旭++姚玮洁

邓小平的制度理想

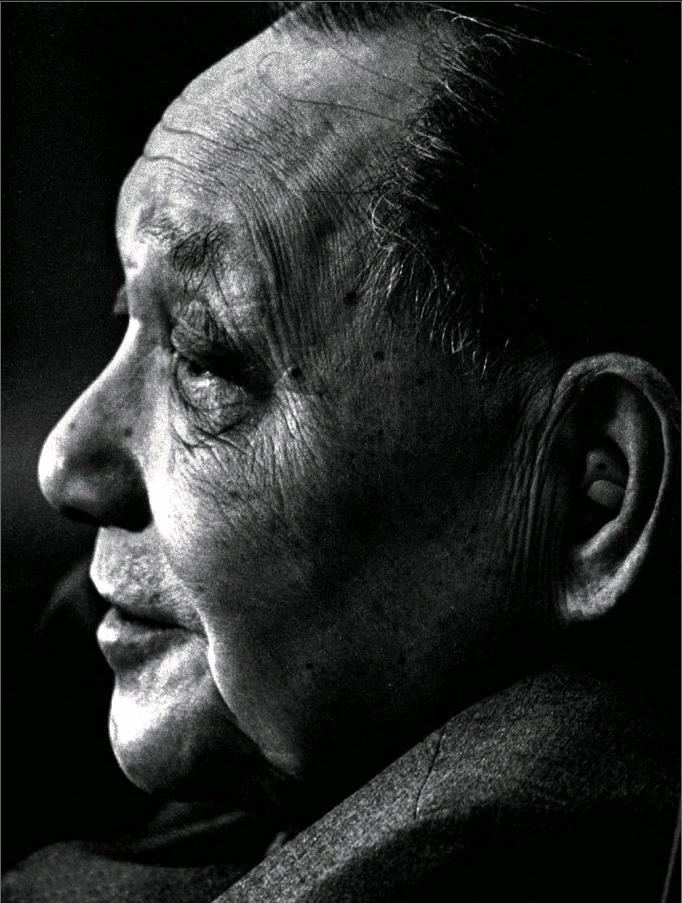

邓小平说:“党和国家的各项制度究竟好不好,完善不完善,必须用是否有利于实现这三条来检验。”“这三条”即——要在经济上赶上发达的资本主义国家,在政治上创造比资本主义国家的民主更高更切实的民主,并且造就比这些国家更多更优秀的人才。(封面/陈国英作品)

从现在开始的未来6年左右,对于中国人到底有多重要?

1992年,邓小平在南方谈话中就曾作出预言。

在那次让改革开放走上新阶段的谈话中,有这样一段表述:“恐怕再有三十年的时间,我们才会在各方面形成一整套更加成熟、更加定型的制度。在这个制度下的方针、政策,也将更加定型化。”

如今,习近平表达了在同样的时间点达到同样目标的决心。

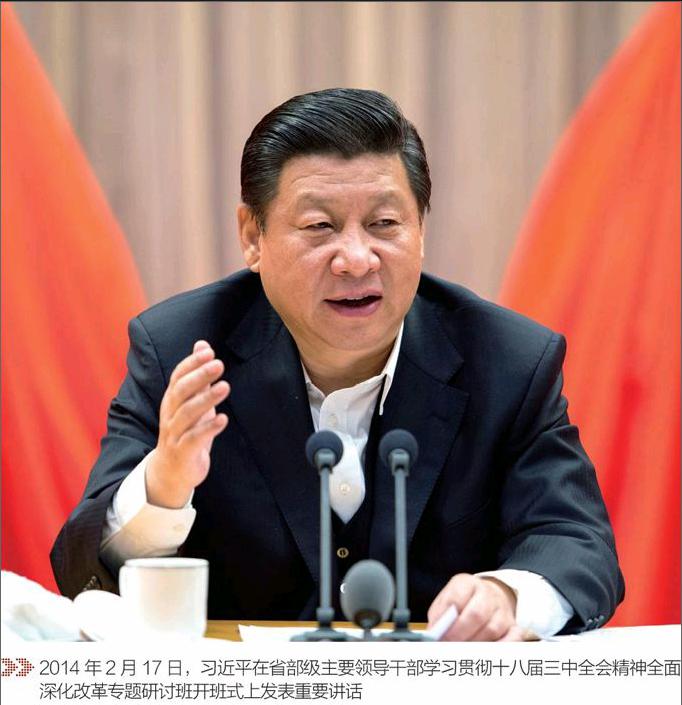

2014年2月,在省部级主要领导干部专题研讨班上,习近平开篇就讲述了自己对于邓小平这一预言的深刻印象。

在这次重要讲话中,习近平说:“今天,摆在我们面前的一项重大历史任务,就是推动中国特色社会主义制度更加成熟更加定型,为党和国家事业发展、为人民幸福安康、为社会和谐稳定、为国家长治久安提供一整套更完备、更稳定、更管用的制度体系。”

此前,备受关注的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,除了同样强调“更加成熟、更加定型”,还将目标时间明确为2020年。

改革开放30多年,中国成为世界第二大经济体,也有人说可能将成为世界第一经济大国。

改革如同闯关。这30多年间,中国人也曾多次面临高高低低的改革关口。而这一次,在“改革必须硬碰硬”直逼眼前的时刻,两代最高领导人对于国与民的制度承诺,在此契合。

这无疑也是1978年以来中国改革的一道险峻关隘。终点显然不会是“三权分立”——尽管改革艰难,但他们对于自己所坚持的道路同样自信。

比如邓小平对于民主集中制就曾说:“我们总有一天要找机会把这个问题表述清楚。”

用习近平的话说:“没有坚定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇气。”

在邓小平诞辰110周年之际,回溯他对于国家与政党制度体系的构想,慎思他的未竟事业,必然会对中国道路的未来有更清晰的判断。

更高更切实的民主

在中央文献研究室第三编研部副主任姜淑萍看来,邓小平的《党和国家领导制度的改革》一文是新时期政治体制改革重要的纲领性文件。

也许它不如开启改革开放大幕的《解放思想,实事求是,团结一致向前看》以及南方谈话那样让人熟知,但这篇通常所称的“八·一八”讲话,在上世纪80年代以来的中国政治生活中具有独一无二的地位。

30多年后的今天,人们会把它视作新时期中国制度建设的起点。

“八·一八”讲话就是1980年8月18日邓小平在中共中央政治局扩大会议上的讲话。会后不到两周,五届全国人大三次会议上,邓小平、李先念等六位老同志辞去国务院副总理职务,给全国老干部作出表率。

“‘八·一八是一个关于政治体制改革的讲话,在当时的现实意义主要是解决党内的新老接班、年轻化的问题。有人说,邓小平搞改革,只搞经济方面的改革,不重视政治方面的改革。这是不对的。这个讲话可以证明,在新时期一开始他就在考虑和推进政治体制的改革。”姜淑萍对《瞭望东方周刊》说。

作为中共中央的工作部门,中央文献研究室的任务是:编辑党和国家主要领导人的著作,研究他们的思想和生平,编辑、研究党和国家的当代文献和历史文献。第三编研部承担编辑邓小平著作,撰写邓小平年谱、传记等任务。

“‘文化大革命结束后,拨乱反正,老干部解放出来,重新回到各级领导岗位。但是随着改革开放和现代化建设的深入,老干部中许多人年迈体弱,力不从心,难以胜任,干部年轻化迫在眉睫。这就是‘八·一八讲话的大背景。”姜淑萍说。

不过,这篇讲话之所以被称为“政治体制改革的纲领性文件”,是因为它并非就事论事。

除了指出党和国家的领导制度、干部制度的主要弊端——官僚主义、权力过分集中、家长制、干部领导职务终身制和形形色色的特权,邓小平还说:“党和国家的各项制度究竟好不好,完善不完善,必须用是否有利于实现这三条来检验。”

“这三条”即——要在经济上赶上发达的资本主义国家,在政治上创造比资本主义国家的民主更高更切实的民主,并且造就比这些国家更多更优秀的人才。

实现干部的新老交替

中央文献研究室第三编研部副研究员蒋永清说,党的十一届三中全会确立了正确的政治路线和思想路线,但还需要有组织路线来保证。所以,邓小平把废除实际存在的干部领导职务终身制,实现干部新老交替,提到了重要议事日程。他认为这是关系党的百年大计的根本问题,提出要趁老干部还在,在三五年内调整、安排好各级领导班子。

1982年中共十二大进一步阐述了“八·一八”讲话的主要内容,强调集体领导和分工负责制度,不设中央主席和地方各级党委第一书记,为改变权力过于集中作出制度安排。

作为一种废除领导职务终身制的过渡性策略,还建立了中央顾问委员会。

中央文献研究室第三编研部副研究员张曙说,与此同时,围绕领导制度问题的立法进程明显加快。

“八·一八”讲话中说:“关于不允许权力过分集中的原则,也将在宪法上表现出来。”

张曙认为,法制建设是邓小平对于制度建设的根本主张之一。

全国人大原副委员长、时任修宪委员会副秘书长的王汉斌曾回忆说,1982年之前的三部宪法都是总纲之后,依次为《国家机构》、《公民的基本权利和义务》两章。这次修宪,讨论焦点之一是,是否把《公民的基本权利和义务》作为第一章。它的实质是用宪法来明确:先有公民权利、然后根据公民的授权产生国家机构,还是先有国家机构来规定公民的权利和义务。endprint

经过请示邓小平,“还是要把公民的基本权利和义务摆在国家机构前面。这个决定很重要。”

更早时,在1978年底著名的中央工作会议上,邓小平曾就法制建设作出了“有比没有好,快搞比慢搞好”的指示。

由是,从1979年3月到6月底,全国人大法制委员会在3个多月内提出7件法律草案,中国立法工作在中断了20多年后重新恢复并取得重大突破。

张曙说:“以干部队伍的新老交替为重点的领导制度建设,从进入新时期后有序进行。”

这些努力包括:恢复中央纪律检查委员会和中央书记处,创设中央顾问委员会;确立以全国人民代表大会为最高权力机关的国家机构系统,恢复国家主席、人民检察院、人民法院等国家机构。

1982年中共十二大修订党章后至今的30多年,都如期召开各次党代会。1982年宪法规定国家领导人连续任职时间不得超过两届,取消了领导职务的终身制。

随着经济体制改革的深入,邓小平看到,不搞政治体制改革不能适应形势。改革,应该包括政治体制的改革,而且应该把它作为改革向前推进的一个标志。

“他认识到,政治体制改革要是跟不上,那么经济改革也进行不下去,所以强调进行经济体制改革的同时必须进行政治体制改革,并且对于改什么、怎么改、实现什么样的目标、达到什么样的目的都有明确的论述。这方面的论述在1986年、1987年非常多,非常充分。”姜淑萍说。

改革很深刻,触及很多人的利益

在那一系列制度建设阐述中,邓小平提出了评价一个国家政治体制、政治结构和政策的标准。

“第一是看国家的政局是否稳定;第二是看能否增进人民的团结,改善人民的生活;第三是看生产力能否得到持续发展。”他在1987年3月会见喀麦隆总统比亚时说。

邓小平也充分估计到政治体制改革的难度,正如他所说:“这个问题太困难,每项改革涉及的人和事都很广泛,很深刻,触及很多人的利益,会遇到很多的障碍,需要审慎从事。”

《瞭望东方周刊》过去刊发的文章中,曾描述了1986年修改选举法和地方组织法时对是否实行差额选举的争论。

当时中央开会有60多位中央委员发言不同意差额选举,包括一些重要地方的党委负责同志。因为“差额选举打乱了他们安排干部的格局,不利于党的领导”。

事实上,差额选举自1980年中共十一届五中全会就已提出,即规定候选人应多于应选人。

这一制度首先遭到各地党委的反对。1983年,广西选举全国人大代表时,主席团把代表提出的候选人全部勾掉,提交大会选举的候选人名单都是主席团提出的。

最终,在1986年12月通过的关于修改选举法和地方组织法的决定,明确规定人大代表和国家副职、地方副职领导人员必须差额选举产生,并规定了差额比例。但对正职领导人员的规定比较灵活,如果提名的候选人只有一人,也可以等额选举。

而1987年重新发表的《党和国家领导制度的改革》,将原文中的六项改革举措缩减为五项。“有准备有步骤地改变党委领导下的厂长负责制、经理负责制”,因反复争议,在若干年后才再次成为这份文件的一部分。

到1986年底,国内环境出现变化,发生了资产阶级自由化泛滥的情况。“那个时候有些人说自由化来了,不能这么搞,但邓小平一方面强调反对资产阶级自由化,一方面坚定不移地推进改革开放。”姜淑萍说。

据当事人回忆,70年代末开始,彭真领导的全国人大法制委员会曾3次申请设立国家监察委员会或国家监察部,都因遭遇反对而没能实现。

1987年7月,监察部正式挂牌办公。

坚定推进改革开放

如今回头看邓小平南方谈话前的两年,纷乱复杂,有人宣布“共产主义已经死亡”。

在姜淑萍看来,“这个时候也是邓小平阐发新思想的时候。经历了这样的大动荡,邓小平深入思考社会主义到底怎么样?我觉得他是在这个刺激之下去思考,考虑我们的国家到底怎么办?做这些事到底行不行?社会主义的本质到底是什么?”

冰封沉寂之时,邓小平来到南方,推动改革开放再次启程。

“大家都在想到底应该怎么办,一些人怀疑改革开放行不行。但是他的口气是非常坚定的。在邓小平的骨子里,改革从来没有动摇过。”姜淑萍告诉本刊记者,“说他最后不搞改革了,这是不对的。”

有人认为,从1986年到1992年,邓小平给自己塑造了自相矛盾的外在形象,保守与改革并存。

张曙则认为,“1989年后,邓小平对于制度建设和政治改革谈得不多,那时最紧迫的是如何防止经济滑坡,以及应对东欧剧变、苏联解体对中国国内的影响等问题。邓小平的谈话更多的是关于如何捍卫国家主权,打破美国等西方国家的制裁”。

“稳定,这是邓小平的一个底线,他态度非常鲜明地强调,稳定压倒一切。所以他在1989年站出来。应该说到现在还有很多人不理解。”蒋永清告诉本刊记者。

很明显,邓小平担心1978年以来中国前所未有的稳定局面被破坏。他曾对布什说:如果我们现在十亿人搞多党竞选,一定会出现“文化大革命”中那样“全面内战”的混乱局面。

总之,这位已入暮年的领导人,排除“左的”和“右的”的干扰,选择的就是中国特色社会主义,后来它也被外界称为“中国模式”或“中国道路”。

“通过改革开放来建设这条道路,遇到阻力就排除,不管是来自哪个方面的。如果细细研究邓小平,我觉得会有这样一种认识。因为我们从他的话语当中,完全可以体会到他的这种心情、这种最根本的思想。”姜淑萍说。

1992年,中国正面临向何处去的重大历史关头,邓小平重回公众视野。张曙说,“关键时刻邓小平没有犹豫,毅然决然发表南方谈话,从理论上深刻回答了长期困扰和束缚人们思想的许多重大认识问题,使陷入困境的改革开放又迈开了新步伐。”endprint

什么是制度优势

虽然“领导制度、组织制度问题更带有根本性、全局性、稳定性和长期性”,但邓小平对于中国这种“根据自己的特点”所作的选择充满信心。

在《邓小平文选》中,自80年代中期起,不仅大量论述政治改革的必要性,几乎每次也都强调国情选择和道路优势。

比较典型的是1987年6月接见南斯拉夫客人时全面阐述中共十三大改革设想的谈话。

邓小平说:“社会主义国家有个最大的优越性,就是干一件事情,一下决心,一做决议,就立即执行,不受牵扯。”

他以经济体制改革和建立经济特区为例,“就可以立即执行,没有那么多互相牵扯,议而不决,决而不行。就这个范围来说,我们的效率是高的,我讲的是总的效率。这方面是我们的优势,我们要保持这个优势,保证社会主义的优越性。”

中共十三大在提出进行政治体制改革的同时,明确了改革必须遵循的最重要原则是:决不能搞破坏国家法制和社会安定的“大民主”,不能照搬西方的“三权分立”和多党轮流执政。而是“必须逐步健全社会主义民主、完善社会主义法制,努力克服官僚主义现象和封建主义影响,促进经济体制改革和对外开放”。

中国政治体制改革的这一方向,此后20多年间从未改变。

在中央文献研究室的研究人员们看来,邓小平在晚年已开始思考21世纪的问题,“在制度思考上更宏观、更具有战略性,包括他1992年之后谈共同富裕,民主集中制。”

正如“三条标准”所说,制度建设不只是民主制度,它是一整套从经济、社会到政治的治理体系。

除了来自国内的“左”、右之争和国外的干扰,从微观到宏观,一系列制度建设的问题一直牵扯着邓小平。

比如民主化,“一般讲政治体制改革都讲民主化,但民主化的含义不十分清楚。”

再比如,“民主集中制问题是根本制度的问题,我们总有一天要找机会把这个问题表述清楚。”

有主张、有定力

为了解决党和国家的领导制度问题,邓小平提出一个过渡性办法——设立顾问委员会。姜淑萍认为:“这不仅使得当时亟待解决的新老交替问题迎刃而解,更重要的是,我们党由此打破了实际上存在的干部领导职务终身制。”

既然是过渡性组织,在设立顾问委员会之初,邓小平就提出,“经过十年,最多不要超过十五年,取消这个顾问委员会。”蒋永清说:“他要求中顾委不要妨碍中央委员会的工作,不要建立什么大机构,要简化,几个人就够了。”

根据最初的设想,1992年中共十四大决定,不再设立顾问委员会。作为领导干部职务从终身制走向退休制度的过渡,顾问委员会完成了历史使命。

张曙说:“邓小平更是身体力行,率先垂范,在身体还健康的时候,毅然全身而退。”

1993年9月,89岁的邓小平与弟弟邓垦谈到,走这一步,我是跟中央的同志讲清楚了的,日常的事情少管、不管,现在一点也不管,让他们放手去搞。

他还说,过去我们讲先发展起来。现在看,发展起来以后的问题不比不发展时少。

在南方谈话之后,他已逐渐淡出公众视野。

1997年2月,邓小平去世。没有混乱。外国观察家说,中国人痛心但不担心,悲伤而不迷惘。

这恐怕是对邓小平1980年以来所有努力的最高评价。而他对于中国制度建设的更多理想,期待由继任者实现。

江泽民在悼词中既提到了他在“开拓新道路的过程中”的贡献,也承诺“把政治体制和其他方面体制的改革坚持深入下去”。

2004年,邓小平诞辰100周年纪念大会上,胡锦涛在讲话中说:要更好地把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来,发展社会主义民主政治。

2012年11月,中共十八大后中央政治局第一次集体学习。刚刚接任中共中央总书记的习近平指出:应该看到,中国特色社会主义制度是特色鲜明、富有效率的,但还不是尽善尽美、成熟定型的。

那一次,他也提到了邓小平1992年南方谈话中的那句“三十年”。

2013年的最后一天,新华社播发了习近平“切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来”的讲话,他再次提到“三十年”,并说“这次全会在邓小平同志战略思想的基础上,提出要推进国家治理体系和治理能力现代化。”

执政一年多后,2014年2月,习近平强调,改革开放以来,我们党开始以全新的角度思考国家治理体系问题,强调领导制度、组织制度问题更带有根本性、全局性、稳定性和长期性。

他说:“我国今天的国家治理体系,是在我国历史传承、文化传统、经济社会发展的基础上长期发展、渐进改进、内生性演化的结果。我国国家治理体系需要改进和完善,但怎么改、怎么完善,我们要有主张、有定力。”endprint