影响企业获得风险投资的特质因素研究

2014-08-22王乃磊

周 伶,郭 戎,王乃磊

(1. 南开大学 商学院 天津;2. 南开大学 创业管理研究中心 天津; 3.中国科学技术战略研究院 科技投资研究所,北京 100038;4.天津师范大学,天津)

一、引言

风险投资是高科技产业发展、新经济和创新的重要推动力[1-2],同时也推动着技术创新模式的深刻变化[3]。企业的创立就是创业者对其所拥有的社会关系网络的运作过程[4]。无论是识别创业机会、筹集创业资金还是获得第一批订单,企业创业过程的每一个环节都嵌入在创业者的社会网络之中[5]。但企业网络最终会由创业者网络,拓展到市场网络的嵌入[6]。因此,与风险投资企业建立起联系就成为某些需要大量资金支持的高新技术企业成长的重要节点。

创业者对于投资关系的建立具有很强的路径依赖[7],即创业者/团队网络对于其能否获得融资有极其关键的作用。创业者/团队网络会影响到企业的资源获取和资源整合[8],尤其是投资者的最终投资决策[9]。

通过考察风险投资对企业的投资过程,本研究冀图阐释企业特质因素对于风险投资决策的影响。特质性因素,就是指企业所具有的特殊的禀赋资源,比如创业者的社会资源和网络关系和企业的区位优势等,特质因素赋予企业独特的、具有一定排他性的竞争优势或劣势。事实上,实际对新兴企业成长和发展起到关键性作用的也绝非是单纯的财务约束。在中国特殊信任的情景下,网络性社会资源,也就是“社会资本”对新兴企业的作用更为显著。创业者网络关系等特质因素有时可能与创业者本身的能力同样重要;这也是中国创业者更倾向于先工作、后创业的缘由之所在,即意欲积累足够的关系网络资源[10]。

现有针对风险投资决策的研究还主要基于一般的经济学、管理学研究分析工具,对特质性因素的研究开展得较少。同时也缺乏现成的分析工具和方法。在更多关注特质性因素的心理学、社会学研究中往往会使用准实验方法,尤其是在相关行为研究的各种跨学科领域里。准实验研究中强调调研环境接近真实,研究对象处于自然状态,因而与其他研究方法相比,可以有效地减少被试者对于研究目的的预防性填答,相对更客观地反映其真实的心理动机。本研究首次尝试在风险投资领域使用准实验研究方法。

二、理论回顾与准实验假设提出

现存关注企业特质的研究主要以特质论和新特质论为代表[11-12],主要关注创业者的禀赋资源和先前经验,主要包括智力因素(使用高校层次来投射)、区域因素、先前工作经验(从知名企业从业经验和政府从业经验两个角度测度)以及最近开始关注到的海外经验和性别因素。本研究还将上述特质因素分为创业者个体网络特征和创业者团队网络特征两大类来分析影响投资关系形成的影响因素。在创新性的技术知识共享和交流方面,网络关系对于企业创新系统的构建具有不可替代的作用[13],企业为了更好地获取不同种类的知识往往需要构建异质化的网络结构和关系[14-15]。

(一)主要创业者个体网络特征与投资关系形成

创业者个体网络是指以创业者为中心的网络。在企业建立中,创业者的社会网络具有非常关键的作用,这直接影响了创业者对于创业机会的识别及其资源获取和整合的能力[16-17]。创业者的社会网络构成,就创业初期来看是比较单纯的,主要来源于血亲以及熟人。而其中的熟人构成又与其教育、工作、生活经历有关。就教育背景来看,不同层次的学历体现了个人的认知能力、知识积累上的差异[18]。因而,相比普通高校,拥有精英高校背景的创业者拥有更加强大的校友网络,能够获得更多的社会资源,更易于与VC建立联系。

H1:拥有知名高校背景的创业者有助于其所在新企业与VC建立联系

先前的工作经验会影响创业者的认知水平,从而影响其关键性的创业警觉[19],并使得创业者可以从工作中更好地了解技术、产品、市场等知识,甚至习得资源整合和获取的能力,最终使其能够更好地识别出创业机会[20-21]。这种认知水平能够塑造创业者对于客户、服务和市场的先前经验,使其在面对类似的信息时能够有更好的机会判断力[22]。先前经验会帮助创业者提升在职能和专业知识方面的积累,从而丰富其创业知识[23],使其在经验学习和认知学习中占据先机。

此外,先前工作经验不仅能够帮助创业者更好地识别商机,更能使其嵌入在一个更好的企业网络,从而为创业者带来更好的资源。由于差序格局的存在,中国人的同事会因性格、爱好、教育背景的不同而形成边界清晰并且稳定的“圈子”[24]。因此,创业者在先前工作单位中的同事“圈子”是不可复制的、难以模仿的网络资源。当处在一个更好的企业中时,这种资源的竞争力就会逐步显现出来。一项针对中国新创企业的调查研究发现,创业者的客户往往产生于其既有的社会关系,并且这种关系是持续的[25]。相比先前工作于一般企业的创业者而言,曾经在500强或者一流企业工作经验的创业者,即使在同等水平下,其拥有的潜在合作伙伴、客户群以及可以利用的网络资源也更具竞争力,所以更容易获得投资人的青睐,从而与投资人建立起联系。

H2:拥有知名企业经验的创业者有助于其所在新企业与VC建立联系

在中国,与政府关系更好的企业会获得更好的项目机会、更大的支持可能性,从而能够更好地利用公共资源并带来回报[26]。新企业往往处于极端不确定性的环境中。尤其是在中国转型的情境下,政策和行政性管制变化频度高,即使是成熟企业也难以从容应对,而良好的政商关系则能很好地帮助企业解决这个问题。这是因为政商关系能够为企业带来财税上的政策偏斜[27]、融资上的优先[28]以及产权保护[29]等方面的支持。尽管所有的创业者最终都会有意识地建立政府关系,但中国人拥有的差序格式,会使得那些曾经在政府工作过的创业者具有一定的优势。这是因为他们的政府背景可以为企业提供重要的政治资源和制度资本[30-32]。针对上市公司的研究发现,更高层的经理如果有政府背景的话,企业将会有更高的收益[33],因为他们能够获得更多的政府资源[27]。这是由于有政府工作经验的创业者能够更好地了解政府的工作流程、运作规则以及公共权力的议价空间,从而为自己的企业谋利。同时,最重要的在于原系统内的人际网络能够帮助创业者获取更为可靠的信息、更大的资本优惠以及更多的政策性资源。因而,拥有政府工作经验的创业者,因为拥有更有效的政府关系网络,也就更易于和投资人建立起联系。

H3:拥有政府背景的创业者有助于其所在新企业与VC建立联系

海外经验有助于创业者更好地利用不同制度的优势,从而获取更多的异质性知识,与此同时,海外网络还为创业者带来了特殊的关系资源。不同国别制度环境下会产生显著的文化和规范差异,这将直接阻碍知识的有效传递[34]。而海外网络则有助企业间知识的传递或获取。当创业者具有海外经验的时候,往往更加容易实现多样化的网络关系。所以,有海外经验的创业者在克服文化、制度壁垒上也更有优势,从而能够帮助他们更好地理解和运用国外新兴的知识[35]。因此,相比其他同等水平的创业者,有海外经验的创业者更容易获得认可。

H4:拥有海外经验的创业者有助于其所在新企业与VC建立联系

除此之外,性别差异也会影响到投资关系的建立。针对硅谷的研究发展,仅有10%的工程师和科学家是女性,在2000家风险投资企业中仅有6%不到的首席执行官是女性[36]。尽管性别歧视在企业雇佣中已经受到严格的限制,但是女性在家庭压力以及自我选择的共同作用下,在职业上获取成就的可能性确实远远低于男性。而且,女性具有更加显著的同质化倾向,网络的组成相比男性更为单一[37],网络多样化水平也明显低于男性[38],这显著降低了女性对于机会的识别程度以及资源整合力度。相比起男性,女性更加不擅长利用创业活动提升自己的网络位置[39],也就是说其在构建网络、管理网络、利用网络的能力更加薄弱。因此,女性创业者不容易获得VC的认可。

H5:女性创业者不利于其所在新企业与VC建立联系

(二)创业团队网络特征与与VC关系形成

企业成立之初拥有一个核心创业团队的时候,企业的可利用网络就在无形中得到了拓展,其网络规模就得以迅速提升。而网络规模对于丰富企业的信息、提升资源的获取能力有显著的影响[40-42]。一般来说,当企业是以团队形式进行创业时,这种企业的核心网络规模相较个人创业者会有显著的扩大。由此网络成员得到更丰富的多样性和更广泛的连接范围可以使知识源更充足[43-44]。此外,创业者能够构建起团队这个事件本身也在一定程度上展现了创业者潜在的网络构建、管理和利用能力。这种能力对于建设企业外部关系网络、整体的创业网络构建、管理和利用都是不可或缺的。因此,拥有团队的创业企业更容易与VC建立联系。

H6:以团队形式创业的企业更容易与VC建立联系

区位因素信息对于企业的VC关系的影响主要源自创业者的社会网络约束。企业家的社会网络构建会受到地缘的影响[45]。不同区域不同的经济发展水平,不同的外部环境态势,不同的行政划分,都会影响企业的创建。而企业所在地,也在一定程度上投射了创业者潜质以及企业能力。地理选择能反映出企业的产品、市场定位以及企业未来的发展前景。因此,企业所在地,即其区位会影响VC联系的建立。

H7:企业区位会影响其与VC的联系建立

三、研究设计

(一)准实验方法

准实验最初是由心理学家坎贝尔和斯坦利[46]于1966年在心理学生态化趋势下提出来的概念,主张在真实环境中研究人的心理和行为。1979年库克和坎贝尔发表了《准实验研究:现场背景的设计和分析》[47],为研究设计无法由真实实验验证时提供了重要的可选项。一般来说,准实验设计包括:不相等实验组控制组前后测、不相等区组后测、单组前测后测时间系列、多组前测后测时间系列以及修补法设计。

准实验减低了实验法中对各要素的控制程度。具体来看,实验法就是希望能够在一个封闭的环境——实验室中排出其他无关的变项,单独观察、测量、记录变项间的关系,然后分析观察资料,依靠理论是否成立的方法。如果无法达到“封闭实验室”环境要求,或者受试样本无法达到“随机性”分派条件,则称为“准实验”。可以说,准实验就是没有严格的进行指派和严格控制实验刺激的实验方法。它通常不是在纯粹的实验室环境中,而是在研究现场进行,需要依据现场的条件和可能性来设计实验方案,并对纯粹的实验设计加以简化。由于条件局限,社会学的研究通常使用准实验的方法来实现[48]。

在实验法中,定义分配处理条件时是随机的,对于处理的意义尽管有异议,但总体认为它会在实验组和控制组引起一个由样本不同带来的平均抽样误差,因而需要用一个显著性实验来将此排除在外。而对于大部分准实验的来说,组间抽样误差和选择性偏差偏颇的选择是作为一个似然性的竞争性假设隐含其中。随机分配、实验以及控制小组可能在没有处理效果的时候就存在不同。时间是需要在设计时被考虑到的,用来投射实验组和控制组的差异。某些非实验设计是不包括时间的,比如横截面调查,它不是可以用一个准实验分析来检验的,但不均衡控制组设计却可以。

相比实验经济学和行为经济学广泛使用的实验方法,准实验方法在经济管理学领域可以更好地还原实践现场,在人力资源领域和绩效研究方面都有很好的应用[49-50]。准实验研究的主要优势在于可以增强实验对象的现实感,其实施环境是现实并且自然的。按照Kenny的定义,准实验设计要求有一个实验组以及控制组;有预处理措施和后处理措施以及有一个精确的模型保证即使时间发生变化,实验组和控制组之间的变化是不会受到处理影响的[51]。这第三个要求是其他两项的综合并且是准实验研究的核心。它是和似然性契合的,是对所有假设处理会产生作用的竞争性辩解,是具有内部效度的[52]。但是准实验的内部效度相比真实实验具有劣势,不过其外部效度更佳。

本研究主要针对企业与风险投资企业的互动,希望受试对象能够在尽量真实的环境下反应出其对于实验材料的真实反应。由于受试往往是经验丰富的投资经理,如果使用实验法,使其脱离现场很有可能激发受试的防卫机制,无法获取其真实的想法。因而本研究使用准实验方法来测度企业网络对风险投资企业的作用。参照王永德[53],Romaneli和Tushman[54]的方法,我们把准备好的案例材料进行程序化的实验操作,然后要求被试完成相应的问卷。

(二)准实验设计

1.变量

(1)因变量

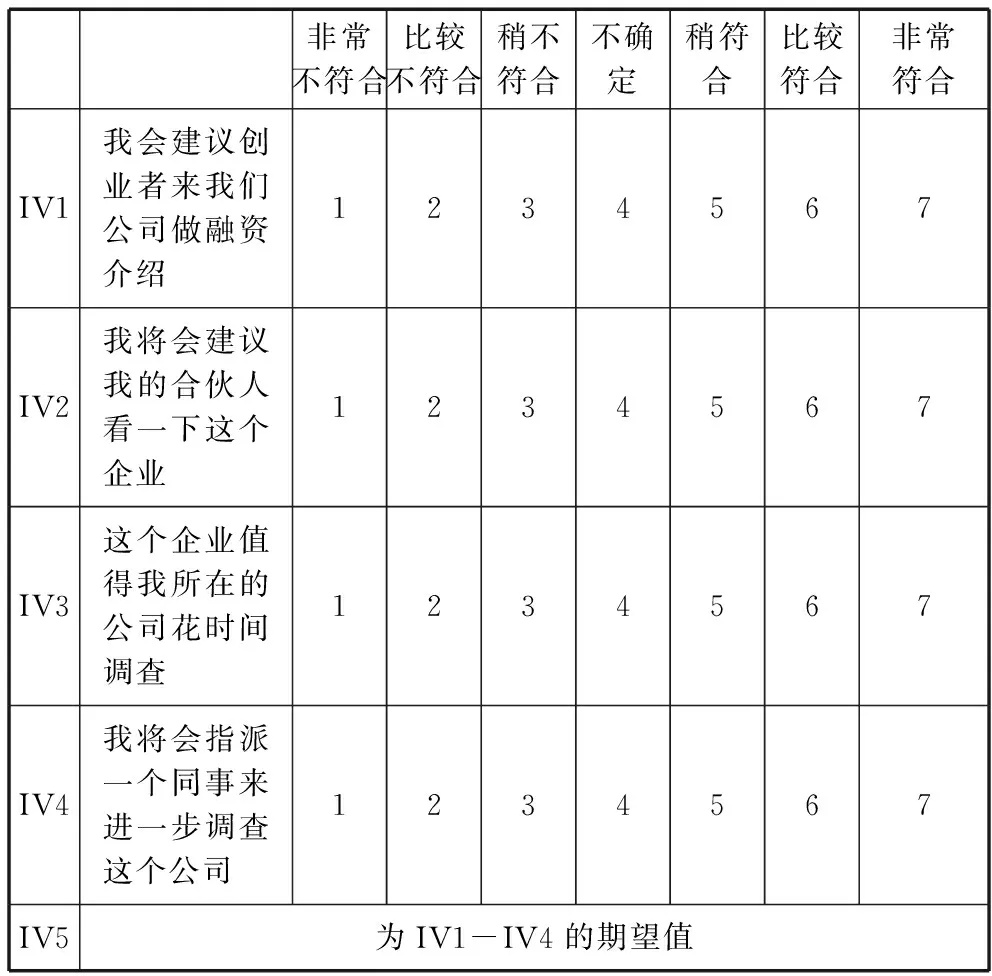

因变量方面,本研究使用4个平行问项来测度VC关系建立的意愿倾向(表1)。设计四个问项是考虑到我们的被试者职务可能不同,拥有不同的权限。IV5是IV1-IV4的总体均值,即期望值,用以考察整体的关系建立倾向。

表1 因变量测度

资料来源:本研究整理而成。

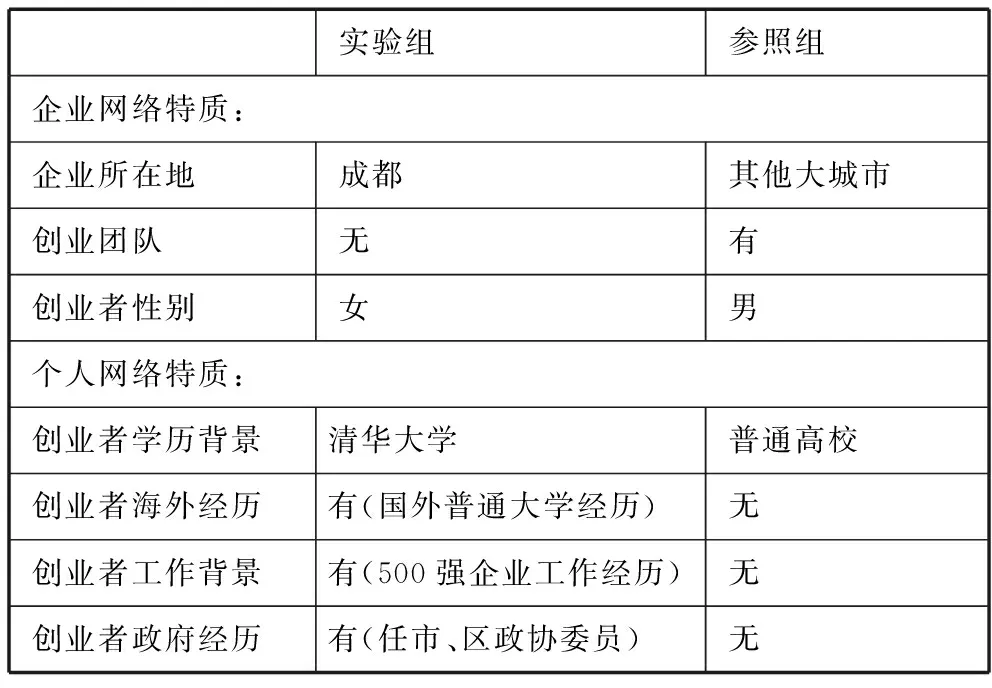

(2)自变量

主要通过在不同测试文件里呈现不同的创业者属性,来检验不同因素对于VC关系建立的影响。每一份文件中仅出现一项排他性的因素,如创业者性别为女时,创业团队、区位等其他核心因素则“淡化”(比如使用毕业于普通高校等无明确信息量的语句)或者不出现(无海外、工作以及政府从业经验)(表2)。

(三)准试验准备

通过广泛的行业联系,我们从几家著名的风险投资公司的资料库中根据项目质量(优质项目和一般项目兼顾)、项目发展阶段(分为初期、成长期和成熟期)以及产业分布要求(传统产业和新兴战略产业兼顾,并以后者为主)选取了7家创新型企业。在获得项目原始材料以后,我们按照标准的商业计划书格式(附录1)对项目材料进行统一的重组,确定了7份基准材料,具体介绍见表2。我们关注的是当创业机会、技术水平以及商业模式均相同的时候,本文提出的若干特质因素是不是会影响到VC对于新创企业的评价,从而影响该企业与VC建立起联系的可能性。我们为每一位投资者提供7家全部企业的测试文件,文件本身被分成7组:第一组,企业1的文件除了将地点改为成都市,其他因素不变;企业2的文件除了将团队删除外,其他因素不变;企业3的文件除了将创业者性别变成女性外,其他因素不变;企业4除了将创业者学历改为清华大学外,其他因素不变;企业5除了增加创业者的海外经历外,其他因素不变;企业6除了增加创业者的知名企业工作(行业内世界著名企业)经验外,其他因素不变;企业7除了增加创业者政府经历外,其他因素不变。其他6组也进行相应的因素变换。因而,我们实际上拥有7组共49份不同的测试文件(项目),对每组测试文件(项目)至少有6个投资人进行评定。

表2 变量设计

资料来源:本研究整理而成。

(四)准试验实施

在真实评价项目的条件下,我们将文件通过VC业内中间人派发给具有从业经验5年及以上,或者独立投资3年及以上的投资人群体,独立进行判断。本项实验共组织了78名投资者参与了实验(其中有效参与者为72名),也分为7组,每组投资人对应一组测试文件。投资人严格按照他们日常项目评定的标准对这7组49个项目进行评定。回收问卷时,请中间人尽量回收但不强求,但是一定要以中间人的名义回收(这在一定程度上确保了这些投资人在填写问卷时的态度)。受试者主要分布但不限于北京、天津等地的各类所有制的VC机构。

(五)处理模型的选择

考虑到我们的试验主要通过向被试者呈现不同的文件,来检测同样创业机会、商业模式下,这些特质因素的究竟会不会影响到VC的判断,因此我们的因变量,由四个问题构成(表1),使用Likert Scale的7级量表进行测度。尽管本实验有7组试验对象,但是本质上来说由于每个单独文件只提供了一个变量,因此每组试验都是单项假设检验,即验证一个自变量与一个因变量之间的因果关系。当进行独立T检验的时候,由于对样本数及分布没有要求,因此可以测定各个因素相对其他所有因素的绝对差异,即无论其他因素怎样改变,该因素出现会显著影响因变量。当然,由于准试验本身的限制,无法进行严格试验的前测和后测,因而无法给出绝对的基准线,来查看哪些因素相对是正向或者负向的影响。但是通过将各个因素作为一个变量下的不同水平,使用onw-way ANOVA分析就可以查看,某一因素相对其他因素的影响作用的大小和方向。我们使用了Stata软件完成了独立T检验和完全随机设计的单因素方差分析(one-way ANOVA)(表4、表5和表6)。

四、实证检验与结果

(一)实证结果分析

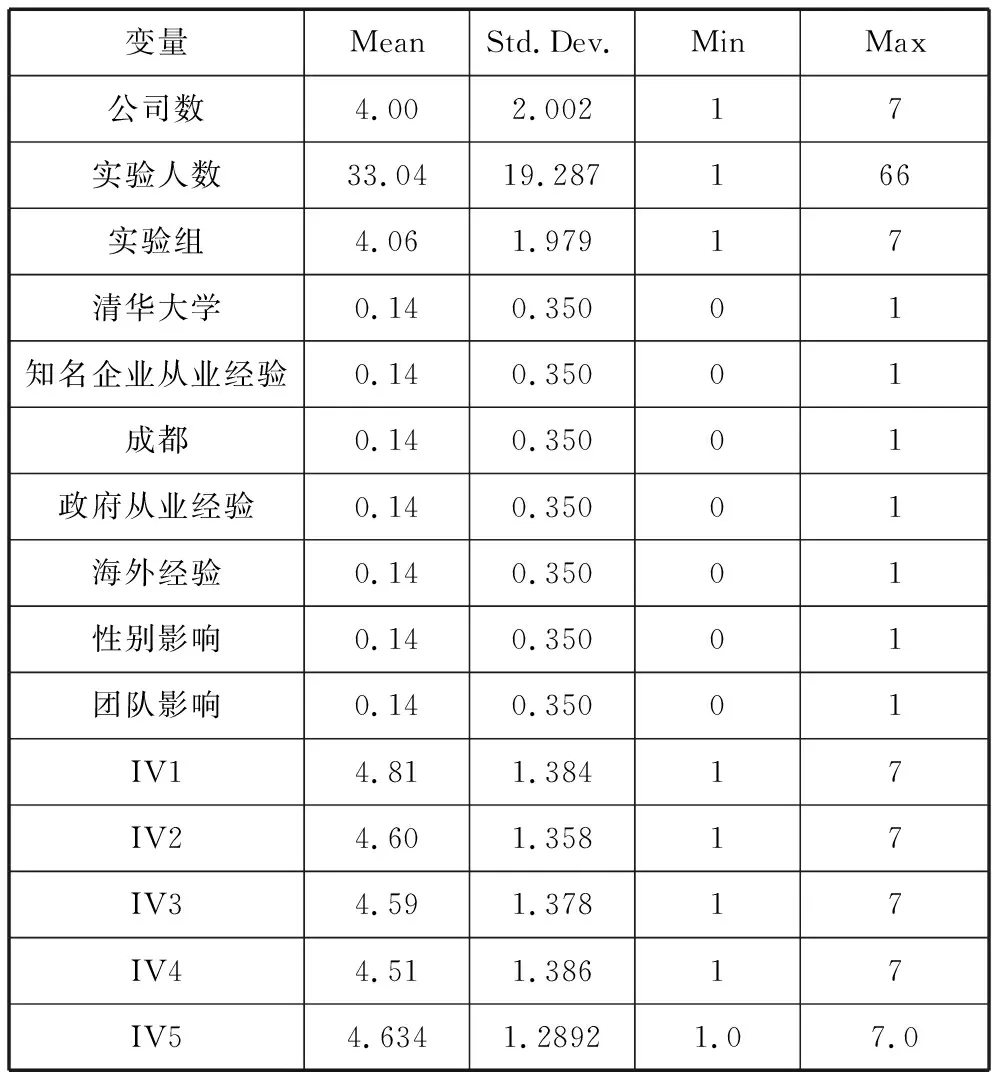

1.描述性统计

从表3统计结果看,IV1的最大值7,最小值1,均值4.81,IV2的最大值7,最小值1,均值4.60,IV3的最大值7,最小值1,均值4.59,IV4的最大值7,最小值1,均值4.51,IV5的最大值7,最小值1,均值4.634,标准差1.2892。不同企业间的评价差异较大,但总体评价的差异相对单个较平缓。

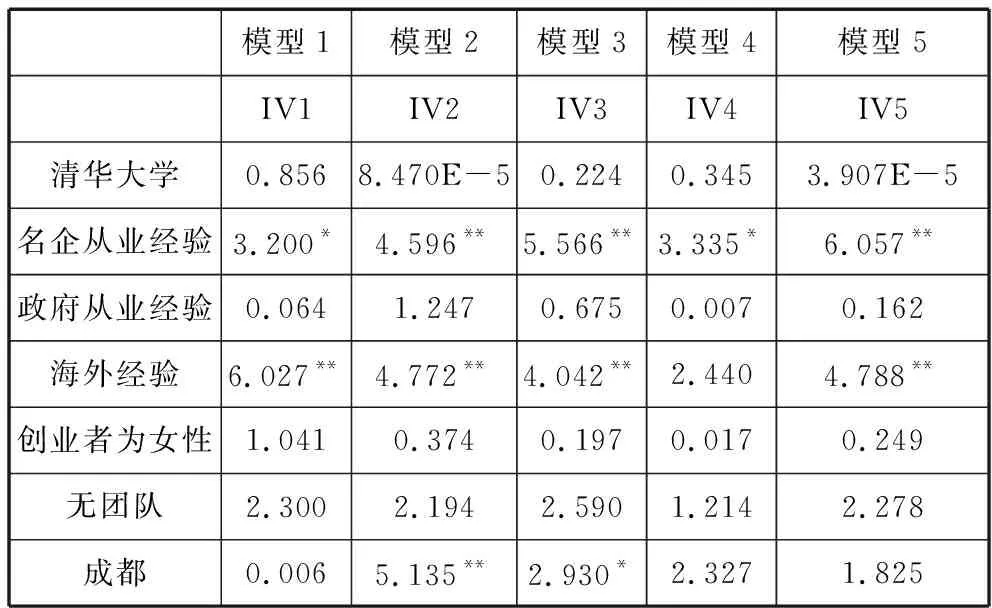

(二)独立T样本检验

表4的各因素样本的独立T样本检验结果表明,仅有知名企业从业经验在IV1、IV2、IV3、IV4、IV5均有差异,并且全部显著,说明知名企业从业经验与其他样本有显著差异。海外经验在IV1、IV2、IV3、IV5均有差异,总体的来说,与其他样本有差异。地点因素仅在IV2、IV3有差异,局部有差异。

(三) One-way ANOVA 分析

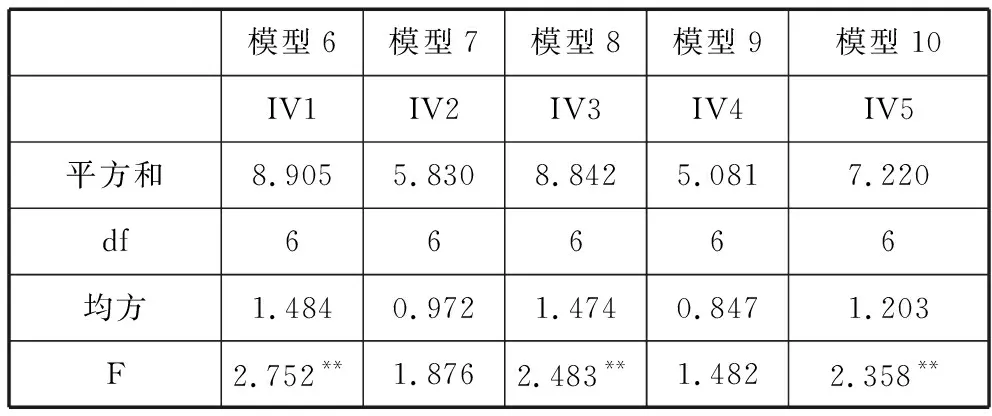

表5的One-way ANOVA分析结果表明,总体来看各个因素对于IV1、IV2、IV3、IV4、IV5的影响差异是显著的。

表3 变量的描述性统计

资料来源:本研究整理而成。

表4 各因素样本的独立T检验

*<0.1,**<0.05,***<0.01

资料来源:本研究整理而成。

表5 One-way ANOVA 分析

*<0.1,**<0.05,***<0.01

资料来源:本研究整理而成。

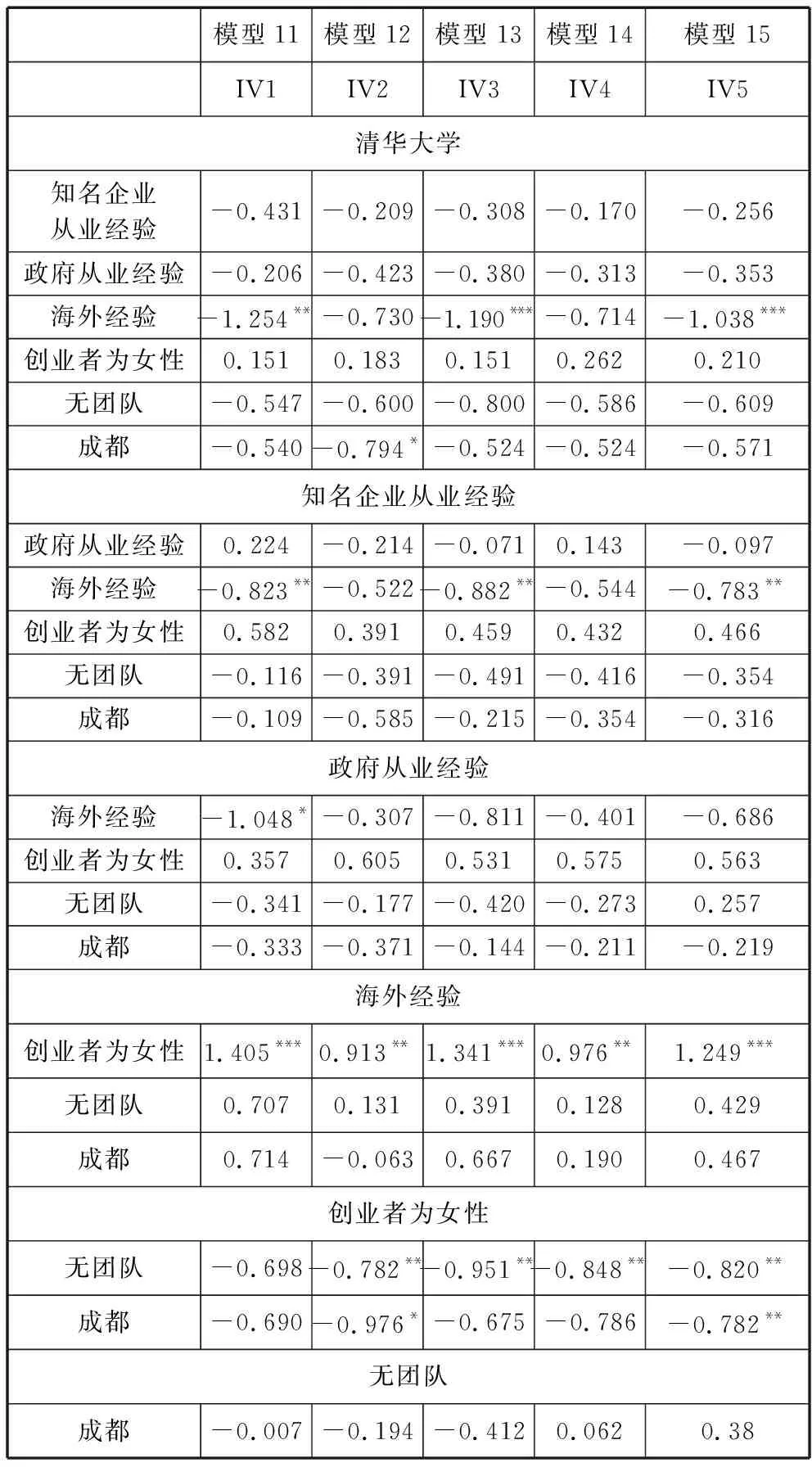

各个因素对于IV1、IV2、IV3、IV4、IV5的相对差异,比较显著的有学校经验和海外经验(β=-1.038,P<0.01),知名企业从业经验和海外经验(β=-.783,P<0.05),海外经验和性别差异(创业者为女性)(β=1.249,P<0.05),以及性别差异和团队控制(无团队)(β=-.820,P<0.05),政府从业经验和海外经验在IV1上有显著差异(β=-1.048,P<0.1)。

(四)结果分析与讨论

总体来看H2“知名企业从业经验”(β=6.057,P<0.05)和H4“海外经验”(β=4.788,P<0.05)对于VC关系的建立具有显著的影响。这说明创业者有更好的工作经验以及海外经验时,确实更容易获得VC的认可。

大部分的VC认为,工作经验对于创业者而言有多方面的帮助,能够进入知名企业(在文件中设定为同业500强企业)本身就说明了创业者的能力及其竞争力水平。同时,在同一领域创业,有过知名企业工作经验的创业者有更好的积累。这一方面是由于知名企业的知识外溢效应,主要表现在这些创业者能够更好地认识市场和客户,对于产品乃至产业内特殊的运营状况了解比其他人更为深刻。另一方面是,之前的工作经验,使得创业者在行业内部有较好的人脉积累,也就是网络关系比较充分,即知道什么时候、如何、怎样找到适合的资源来实现自身的目标,抗风险能力也相应更强,这为企业未来的发展奠定了良好的基础。

对于H4“海外经验”的认识,大部分的VC主要是基于创新或者技术在市场可行性的考虑。由于先前成功的企业有一部分是诸如百度(源模式google)、卓越网(源模式amazon)等源模式来自海外成功企业的案例,因此VC认为有海外经验的创业者相对而言能够在国际技术创新溢出的过程中获取更多可被市场认可的知识。因为他们有更为广阔的专业网络,以及双重的文化背景,能够更好地认识并且获取创新技术或者模式。相比国内没有得到验证的创新技术或者模式来说,由国际市场溢出的技术或者模式创新风险更小,并且即使最终企业难以维系,其创新或者技术得到认可的程度也相对更高,VC退出的可能性也更大。

H7“企业区位”因素对部分因变量有显著作用(IV2和IV3分别在0.05和0.1的水平下显著)。企业所在地确实对VC关系建立有一定的影响,但还不足以在很大程度上改变VC对企业整体的认可。此外,虽然还不足以影响整体上的关系建立,“学校经历”相对“海外经验”因素有影响;“性别差异”相对“团队因素”和“地区因素”有影响(表6)。

表6 各因素样本总体均值比较

*<0.1,**<0.05,***<0.01

资料来源:本研究成立而成。

当然,需要说明的是,这些结果的出现也有可能与我们被试主要以VC为主(在72位受试者中,仅有10位是其他性质的创业VC)相关。

五、结论和政策含义

本研究主要从创业者及其团队网络的视角,探讨了企业特质因素对于其获得VC投资的影响。通过对72名VC业内投资经理的准实验研究,发现创业者在知名企业工作的经验和海外经验,有助于其获得VC的支持。而区位因素,即沿海和西部地区的差异对其获得VC有一定的影响;学校经历相对海外经验、性别差异相对团队以及区位有一定的影响。

中国的风险投资经历了从名似到形似的过程,最后终将到达挖掘企业潜力和注入可持续特质性因素的神似阶段[55]。随着风险投资机制的日益成熟和完善,无论是企业还是政府,对风险投资企业投资能力的要求也日趋提升——不仅仅要求其提供财务支持,而且要求其把握企业潜力、推动整体的行业发展。

本研究结果主要有以下的政策意义:

首先,对于企业特质因素的研究,为未来国家有针对性地实施支持企业健康发展的政策导向提供了参考。其次,根据本研究的结论可以看到,海归创业的优势比较显著,而政策支持正向加强了这种优势;而区位、性别差异对于企业的资金获取也存在影响,但是相关的政策并没有涉及。因而,本研究的结论有助于制定新的政策。再次,可以从本研究看到与国际研究相似的趋势,即创业者在融资过程中可以占据更加主动的位置。最后,风险投资不仅能带来财务支持,更能为创业者带来社会资源和网络关系,从而能够改变企业的竞争位势[56],这也在多年全国创业风险投资的调查中得到了部分印证[57]。现有研究已经证明了企业家自身乃至企业所处的社会网络都是可以通过规划和有意识设计来改变的[58]。因而,在创业机会、商业模式已经确立的前提下,风险投资能帮助弥补创业者以及企业特质因素的不足从而提升其社会资本获取能力,这是下一步需要研究的重要方面。

附录1:商业计划书模板

XX, Inc

1.摘要

XX, Inc 是一家从事XX的企业, 特别是YY产品的高科技医疗器械公司。我们的目的是……

2.公司情况

XX, Inc现寻求n万资金与投资人……

3.团队介绍

公司的的几位主要管理人员均都有在国内外的相关领域内和产品制造行业20 年以上的科研,产品研发和销售经验。尤其是对于ZZ产品申报有着丰富的经验。

某某, 总裁

拥有20 多年……

4.现存问题

公司现存最大的问题主要在于……为此,企业会……

5.核心技术

公司的核心技术为独特的YY制造技术。该技术具有……

6.公司产品

YY产品

此产品将是由可降解聚合物制成……

7.市场机遇

老龄化使得冠心病在很多国家成为了常见疾病。目前最为有效和常用的治疗方法是……市场份额为……

8.企业历程

XX, Inc 成立于……

9.发展计划

公司近期的发展目标是……

参考文献:

[1]成思危. 积极稳妥地推进我国的风险投资事业 [J] . 管理世界,1999(1):2-7.

[2]KORTUM S, LERNER J. Assessing the contribution of venture capital to innovation [J] . RAND Journal of Economics,2000,31(4):674-692.

[3]郭 戎. 创业投资机制推动下的企业技术创新模式变革 [J]. 北京师范大学学报:社会科学版,2009(5):136-141.

[4]LARSON A,STARR J. Entrepreneurship theory and practice [J] . A Network Model of Organization Formation,1993,17:5-15.

[5]边燕杰. 网络脱生:创业过程的社会学分析 [J] . 社会学研究,2006(6):74-88.

[6]贺小刚,李新春. 企业家能力与企业成长: 基于中国经验的实证研究 [J] . 经济研究,2005(10): 101-111.

[7]VANACKE T,MANIGAR S,MEULEMAN M. Path-dependent evolution versus intentional management of investment ties in science-based entrepreneurial firms [J] . Entrepreneurship Theory and Practice,2013:1-19.

[8]蔡 莉, 单标安, 朱秀梅, 等. 创业研究回顾与资源视角下的研究框架构建——基于扎根思想的编码与提炼 [J]. 管理世界, 2012(12): 160-169.

[9]STUART T E,HOANG H,HYBELS R C. Interorganizational endorsements and the performance of entrepreneurial ventures [J]. Administrative science quarterly, 1999, 44(2): 315-349.

[10]陈高生. 转型期中国企业家特征对企业创业的影响 [J] . 经济理论与经济实践,2008(6): 69-75.

[11]张玉利. 创业研究现状探析及其在成果应用过程中的提升[J]. 外国经济与管理, 2010(1):1-7.

[12]DELMAR F, SHANE S. Does experience matter? The effect of founding team experience on the survival and sales of newly founded ventures [J]. Strategic Organization, 2006, 4(3): 215-247.

[13]BARON J N,HANAN M T,HSU G,et al. Gender and the organization-building process in young, high-tech firms [J] . The new economic sociology:Developments in an emerging field,2002:245-273.

[14]MARSDEN P V. Core discussion networks of Americans [J] . American Sociological Review,1987,52:122-131.

[15]RENZULLI L A,ALDRICH H E,MOODY J. Family matters:gender, networks and entrepreneurial outcomes [J] . Social Forces,2000,79(2):523-546.

[16]HILLS G,SHRADER R.Successful entrepreneurs' insights into opportunity recognition [J]. Frontiers of Entrepreneurship Research,1998,18:30-41.

[17]JOHANNISSON B.Personal networks in emerging knowledge-based firms: Spatial and functional patterns[J].Entrepreneurship and Regional Development,1998,10(4):297-312.

[18]HITT M,HOSKISSON R,KIM H.International diversification:Effects on innovation and firm performance in product-diversified firms [J] . The Academy of Management journal,1997,40(4):767-798.

[19]ARDICHVILI A,CARDOZO R,RAYC S. A theory of entrepreneurial opportunity identification and development [J]. Journal of Business Venturing,2003,18: 105-123.

[20]RONSTADT R. The corridor principle [J] . Journal of Business Venturing,1998(3):31-40.

[21]STARR J,BYGRAVE W.The second time around: The outcomes, assets, and liabilities of prior start-up experience [J] . International perspectives on,1992:340-363

[22]SHANE S,CABLE D.Network ties,reputation,and the financing of new ventures [J] . Management Science,2002,48(3):364-381.

[23]SARDANA D,SCOTT-KEMMIS D. Who learns what?—A study based on entrepreneurs from biotechnology new ventures[J] .Journal of Small Business Management,2010,48(3):441-468.

[24]马 戎. “差序格局”——中国传统社会结构和中国人行为的解读 [J] . 北京大学学报:哲学社会科学版,44(2):131-142.

[25]边燕杰. 网络脱生:创业过程的社会学分析 [J] . 社会学研究,2006(6):9.

[26]樊 平. 社会流动与社会资本——当代中国社会阶层分化的路径分析 [J] . 江苏社会科学,2004(1):28-35.

[27]吴文锋,吴冲锋,芮 萌. 中国上市公司高管的政府背景与税收优惠 [J] . 管理世界,2009.

[28]CLAESSENS S,FEIJEN E,LAEVEN L. Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions [J] . Journal of Financial Economics,2008,88(3):554-580.

[29]康 华,王鲁平,康 健. 基于高阶理论的企业家特征与研发支出的关系研究 [J] . 经济经纬,2012(6): 82-86.

[30]BODDEWYN J,BREWER T.International-business political behavior:New theoretical directions[J]. Academy of Management Review,1994,19:119-143.

[31]PENG M W,AU K Y,WANG D Y L. Interlocking directorates as corporate governance in third world multinationals:Theory and evidence from thailand [J] . Asia Pacific Journal of Management,2001,18(2):161-181.

[32]OLIVER C. Sustainable competitive advantage:Combining institutional and resource-based views[J].Strategic Management Journal,1997,18:679-713.

[33]吴文锋,吴冲锋,刘晓薇. 中国民营上市公司高管的政府背景与公司价值 [J] . 经济研究,2008(7): 12.

[34]MOWERY D C,OXLEY J E,SILVERMAN B S. Strategic alliances and inter-firm knowledge transfer [J] . Strategic Management Journal,1996,17: 77-91.

[35]YLI-RENKO H, AUTIO E,TONTTI V. Social capital,knowledge,and the international growth of technology-based new firms [J] . International Business Review,2002,11(3):279-304.

[36]BARON J N,HANAN M T,HSU G,et al.Gender and the organization-building process in young, high-tech firms [J] . The new economic sociology:Developments in an emerging field,2002:245-273.

[37]MARSDEN P V. Core discussion networks of Americans [J] . American Sociological Review,1987,52:122-131.

[38]RENZULLI L A,ALDRICH H E,MOODY J. Family matters:gender, networks and entrepreneurial outcomes [J] . Social Forces,2000,79(2):523-546.

[39]STUART T E,SORENSON O.Strategic network and entrepreneurial ventures [J] . Strategic Entrepreneurship Journal,2007,1:211-227.

[40]ALDRICH H,REESE P R.Does networking pay off? A panel study of entrepreneurs in the research triangle [J] . Frontiers of Entrepreneurship Research,1993:325-339.

[41]COLEMAN J S. The foundations of social theory[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1990.

[42]HANSEN E L,WITKOWSKI T H. Entrepreneur involvement in international marketing: The effects of overseas social networks and self-imposed barriers to action [J] . Research at the marketing/entrepreneurship interface,1995: 363-367.

[43]REAGANS R,MCEVILY B. Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and range [J] . Administrative Science Quarterly,2003,48(2):240-267.

[44]CUMMINGS J N. Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization [J] . Management science,2004,50(3):352-364.

[45]石秀印. 中国企业家成功的社会网络基础 [J] . 管理世界,1998(6): 187-196.

[46]STUART T E,SORENSON O. Strategic network and entre-preneurial ventures [J] . Strategic Entrepreneurship Journal,2007,1:211-227.

[47]CAMPELL T D,STANLEY J C. Experience and quasi-experimental designs for research[M].Chicago: Rand-McNally,1966.

[48]袁 方,王汉生. 社会研究方法教程 [M] . 北京:北京大学出版社,1997.

[49]MAYER R C,DAVIS J H.The effect of the performance appraisal system on trust for management: A field quasi-experiment[J] . Journal of applied psychology,1999,84(1) :123.

[50]TAYLOR M S,TRACY K B,RENARD M.K,et al.Due process in performance appraisal: A quasi-experiment in procedural justice[J] . Administrative Science Quarterly,1995:495-523.

[51]KENNY D A. A quasi-experimental approach to assessing treatment effects in the nonequivalent control group design [J]. Psychological Bulletin,1975,82:345-362.

[52]ROMANELLI E,TUSHMAN M L. Inertia,environments,and strategic choice:A quasi-experimental design for comparative-longitudinal research[J].Management Science,1986,32(5):608-621.

[53]王永德. 不同母语类型留学生表达汉语句子的比较 [J] . 心理学报,2004,36(3):274-280.

[54]ROMANELLI E,TUSHMAN M L.Inertia,environments,and strategic choice:A quasi-experimental design for comparative-longitudinal research[J].Management Science,1986,32(5):608-621.

[55]郭 戎,等.中国的科技投资[M] . 北京:经济管理出版社.

[56]HALLEN B L,EISENHARDT K M. Catalyzing strategies and efficient tie formation: How entrepreneurial firms obtain investment ties [J]. Academy of Management Journal,2012,55(1):35-70.

[57]王 元,张晓原,赵明鹏. 中国创业风险投资发展报告2013 [M] . 北京:经济管理出版社.

[58]LORENZONI G,LIPPARINI A. The leveraging of interfirm relationships as a distinctive organizational capability: A longitudinal study [J] . Strategic Management Journal,1999,20(4):317-338.